仲景治湿之法的继承和发展

摘要:湿邪致病范围广泛,涉及人体五脏六腑和各组织器官,以及临床各科许多疾病。《内经》对湿病的论述,在病因、病机、治法、治则上甚是详备却略方药,而仲景创制了一系列治疗湿病的方剂,开湿病辨证论治之先河。历代医家对湿病的发展使得湿病的理论及辨证论治日渐趋于成熟。特别是宋金元时期,医学流派蜂起,各家争鸣,为后世治疗湿病留下了宝贵的理论及临床经验。到了明清随着温病派的湿热理论不断完善及成熟,对于湿邪致病的认识更为系统全面,使治湿之法达到成熟。

关键词:《内经》治湿之法则,仲景治湿,金元四大家,明清温病学派

湿邪致病范围广泛,涉及人体五脏六腑和各组织器官,以及临床各科许多疾病。叶香岩说过:“吾吴湿邪害人最广。”朱丹溪也认为:“六气之中,湿热为病,十居八九。” 湿邪致病[1]最早见于《五十二病方婴儿索痉》" 索痉者,如产时居湿地久" ,认为是妇女在分娩时居处潮湿久,婴儿受湿邪的侵袭,而引起口噪、项强、筋脉挛急、搐搦的疾病。《内经》对湿邪致病有较全面的认识,其中阐述了湿邪的来源、湿病的病机、临床表现,提出了较完备的治疗原则,成为后世治疗湿病的圭臬。例如《素问至真要大论》云:“湿淫于内,治以苦热,佐以酸淡,以苦燥之,以淡泄之。” “湿淫所胜,平以苦热,佐以酸辛,以苦燥之,以淡泄之。湿上甚而热,治以苦温,佐以甘辛,以汗为故而止。”《内经》对湿病的论述,在病因、病机、治法、治则上甚是详备却略方药,而仲景创制了一系列治疗湿病的方剂,开湿病辨证论治之先河,其治湿之辨证、用药思路对后世影响为深远 。

1 张仲景在继承《内经》的湿邪致病的基础上,在《金匮要略》中首先将湿邪所致的疾病,作为独立的病种讨论,并随证出方。

《金匮要略痉湿暍病脉证治二》中"太阳病,关节疼痛而烦,脉沉而细者,此名湿痹。"后文有"湿家""风湿" 等名,倶是湿病之名。仲景根据湿病的表里、上下、寒热、虚实,而辨证论治。

对于风湿在表宜用汗法,不可过大汗或火攻发汗以除湿邪,"若治风湿者,发其汗,但微微似欲汗出。"如风湿在表予麻杏饮甘汤,寒湿在表予麻黄加术汤,风湿表虚证予防已黄芪汤,风湿表阳虚证予桂枝加附子汤,表里阳气倶虚证予甘草附子汤

对于湿病在里又利水渗湿、通窍宣肺祛湿、清热利湿、健脾渗湿。《金匮要略痉湿暍病脉证治二》:"湿痹之候,小便不利,大便反快,但当利其小便。"这利小便不管治疗湿病在里和在表及寒热虚实都可运用,是治湿病的法则。五苓散治疗膀胱气化不利,水湿内停,方中用茯苓、猪苓、泽泻利水渗湿,白术健脾助运湿,桂枝通阳化气解肌。《金匮黄疸病篇》在五苓散上加茵陈即茵陈五苓散治疗湿热黄疸,茵陈有清热退黄,五苓散有利水渗湿和内解外之功。猪苓汤证因阳明误下致津液损伤或素体少阴阴虚有热,致脏腑功能失调而水湿内停,后者因肾阴虚不能上济心火,阴虚火旺,最终导致水热互结,以猪苓汤育阴润燥,清热利水。"伤寒,若吐,若下后,心下逆满,气上冲胸,气则头眩,脉沉紧,发汗则动经,身为振振摇,茯苓桂枝白术甘草汤主之。"这条脾气受损,失于健运,而致痰湿内生,浊阴不降,清阳不升,用苓桂术甘汤温阳利湿。真武汤治疗肾阳不足,不能化气行水,水气凌心,温阳化气利湿。甘姜苓术汤治疗寒湿困于腰部的肾着,散寒除腰中寒湿之邪。"湿家病,身疼发热,面黄而喘,头痛,鼻塞而烦,其脉大,自能饮食,腹中和无病,病在头中寒湿,故鼻塞,内药鼻则愈。"仲景取此法以刺激鼻粘膜,令其人作嚏通气,水随嚏出,窍通肺宣,其湿必出。【2】

2 后世医家对治湿之法的发展

仲景之后,历代医家对湿病的发展使得湿病的理论及辨证论治日渐趋于成熟。特别是宋金元时期,医学流派蜂起,各家争鸣,为后世治疗湿病留下了宝贵的理论及临床经验。到了明清随着温病派的湿热理论不断完善及成熟,对于湿邪致病的认识更为系统全面,使治湿之法达到成熟。

2.1 朱肱《类证活人书》

不仅继承了《内经》、《难经》及《伤寒杂病论》的治湿理论上,还首次对湿温作定义并阐述。他认为湿温因其人尝伤于湿,因而中暑,湿热相搏而发,脉阳濡而弱,阴小而急。脾属土而主湿,所以湿温之治在于太阴,朱氏立白虎加苍术汤以祛湿清热益气。

2.2 金元四大家

刘完素根据自身所处环境和自己对湿病的体会,提出了湿自热生的观点。张从正剑走偏锋,以汗、吐、下三法治湿,其效虽著,后世医家却多不敢袭用其法。李东垣从脾胃内伤的角度论述了脾胃损伤、中气下陷、内伤酒湿等证,并创见性地提出了"升阳除湿"的治疗方案。朱丹溪认为湿病以 "湿热相火为病甚多",并认识到湿病的发病不仅有地域特点,还与饮食相关,在治疗上分上、中、下三焦论治。

2.3 明清温病学派

随着温病学派的形成和发展,对于治湿之法的理论日臻成熟,尤其叶天士、薛雪、吴瑭、王孟英为主要代表对湿的邪证治阐述颇具临床意义。叶天士辨治湿病,主张三焦分化,在上焦则开肺气,佐淡渗通膀胱,启上闸,开支河,导水下行,湿滞中焦则用术、朴、姜、半之属以温运,在下焦则以苓、泽、腹皮、滑石等渗泻。叶氏治湿重视肺、脾、肾三脏之气的正常运转,对湿病的诊断重视舌诊。薛生白提出湿邪致病可单独为患,亦可兼挟为害,与暑合则化热,而易动风成痉厥之变;有湿无热,只能蒙蔽清阳,阻于上中下三焦;湿多热少,则蒙上流下;湿热倶多,则下闭而上壅。吴瑭认为偏于暑之热者为暑湿,偏于暑之湿者为湿温,且提出了治湿三禁:禁下、禁汗、禁润。王孟英提倡用药物来净化饮水和空气消毒来预防湿病。【3】

2 小结

自从仲景开启对于湿病的辨证论治之先河,经后代医家不断补充和发展,治湿之法的理论已经不断得到完善,并在临床中经过不断的实践而得到不断运用。巴蜀地区气候属于亚热带季风气候,常年潮湿温暖,加上地势是盘地地形,又食麻辣油腻,易导致体内生湿,湿邪致病常见。通过对历代医家对于湿病的整理和挖掘,以期治湿之法更好运用临床。

参考文献

【1】路志正.中医湿病证治学【M】北京:科学出版社,2010: 3,17

【2】王恒照,刘旺国,王艳,杨蓉,《金匮要略》湿证辨治研讨(J)甘肃中医学院学报,2001,18(4): 1-3

【3】郑丽,王新佩,《金匮要略》论治"湿病"方证研究(J)北京中医药大学学报,2012,5(4): 38-45

如何祛除痘痘 五个窍门让你远离痘痘骚扰

喝水可以帮助排除肾结石吗?

宝宝吃奶发出哼哼唧唧的怎么回事?

脚气患者的饮食要注意哪些?

饭后躺下伤身,6件事饭后也尽量不要做

上牙痛和下牙痛病因大不同,中医这样治疗

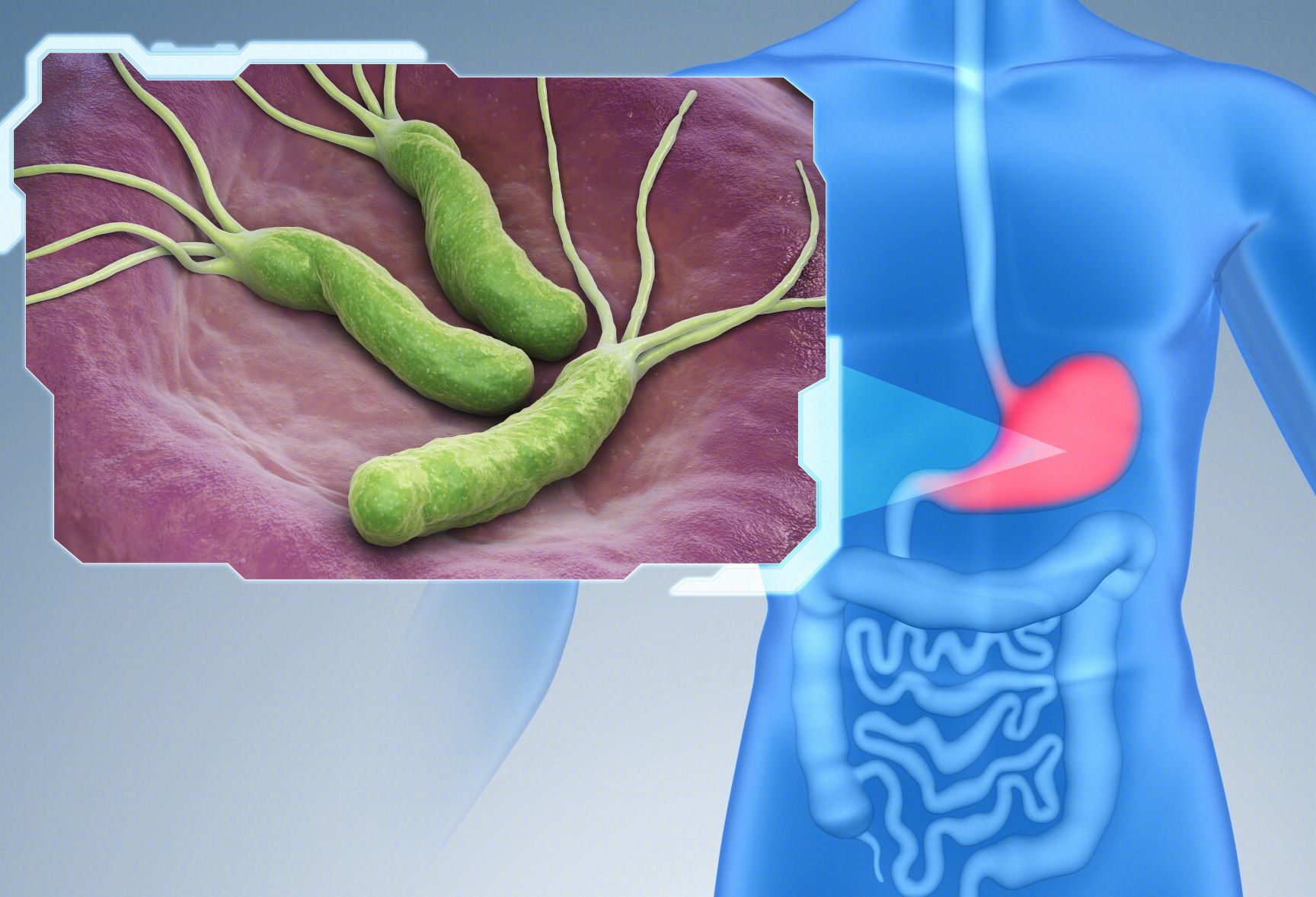

幽门螺杆菌与消化性溃疡

母乳喂养的好处这么多,你都知道吗?

儿童低烧咳嗽有痰怎么回事?

“悬空呼啦圈”看着炫酷,可不是谁都能行!