胃炎?萎缩性,还是非萎缩性?这个你要懂。

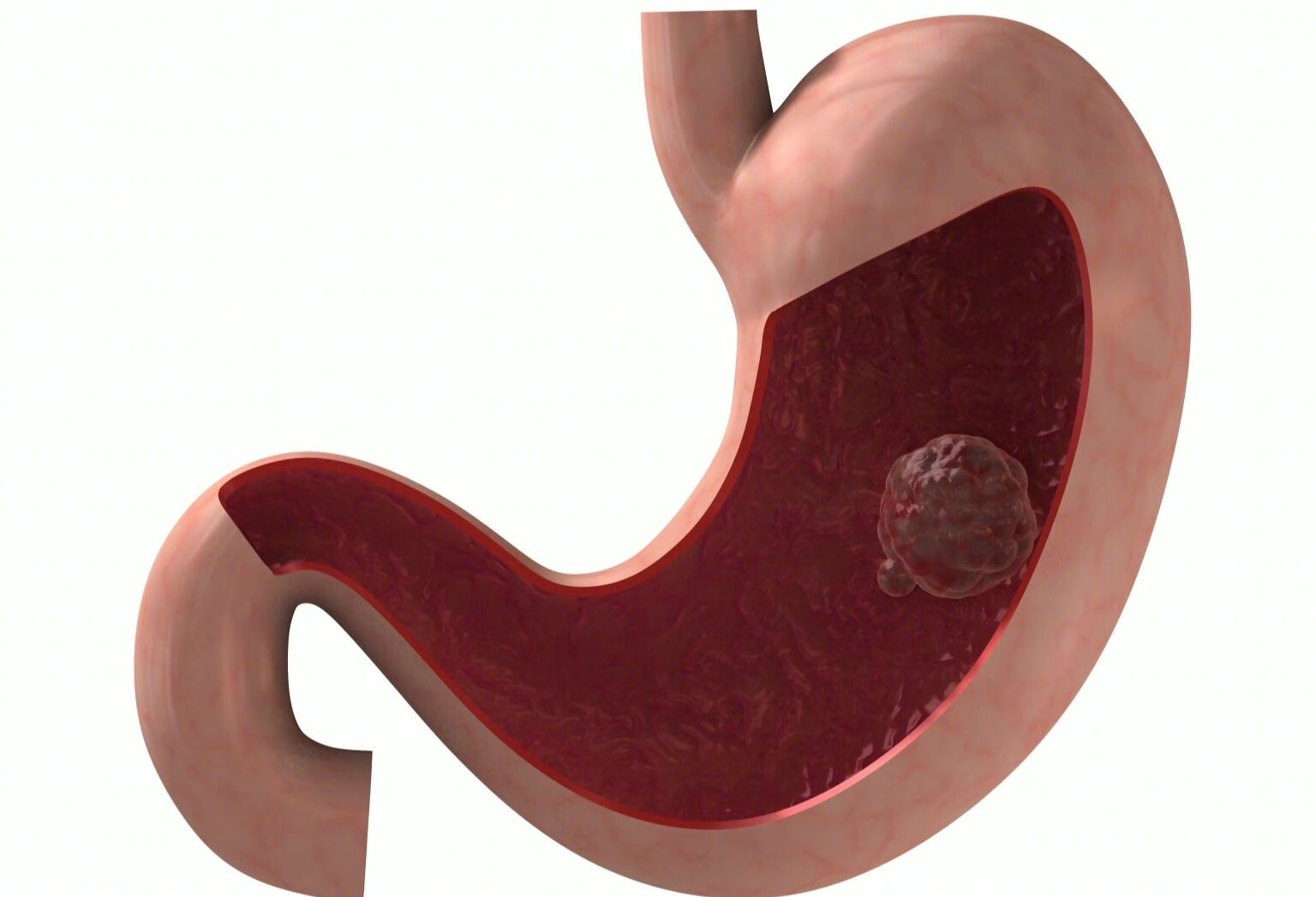

萎缩性胃炎是慢性胃炎病程变化中的一个阶段,是以胃黏膜固有腺体萎缩,伴肠上皮化生为特点的慢性胃部疾病。

病因

1. 幽门螺杆菌(Hp)感染:Hp感染是慢性活动性胃炎的主要病因,若不及时治疗,1/3将发展为萎缩性胃炎。

2. 胆汁反流:因反流入胃的胆汁酸破坏了胃黏膜屏障,导致胃炎,并出现腺体的萎缩,导致萎缩性胃炎。

3. 自身免疫因素:部分发病与自身免疫有关,患者体内常能检测出抗壁细胞抗体和抗内因子抗体。

4. 药物因素:长期服用非甾体抗炎药,如阿司匹林、对乙酰氨基酚等,可增加萎缩性胃炎的患病率。

5. 吸烟和饮酒:长期吸烟及大量饮酒会增加萎缩性胃炎的发病风险。

6. 遗传因素:有胃癌家族史,可增加萎缩性胃炎的患病风险,或容易加重萎缩性胃炎,甚至增加癌变的可能。

增加患病的因素

经常摄入过热及过咸饮食、长期饮用浓茶或咖啡、精神压力大、维生素缺乏等,均会对萎缩性胃炎的发病产生影响。

高风险人群

1. 饮食无度者:如暴饮暴食、嗜好腌制熏烤的食物、经常进食过烫的食物等,可持续损伤胃黏膜,使炎症长期不愈。

2. 中老年人:在慢性萎缩性胃炎中,70%的患者年龄在40岁以上,年龄越大,胃黏膜的抵抗能力越差,越容易受外界不利因素的影响而出现损伤。

3. 长期加班者:由于精神紧张、长期熬夜等,可导致胃部负荷过大。

4. 长期吸烟及大量饮酒者:会持续损伤胃黏膜,使炎症长期不愈,最终发展为萎缩性胃炎。

典型症状

1. 腹部不适:表现为上腹痛、腹胀、腹部不适、隐痛、烧灼痛等,疼痛无节律性,一般于食后加重,可伴有餐后饱胀和早饱感。

2. 食欲不振:患者往往没有食欲,或者进食量减少。

其他症状

1. 患者可伴有打饱嗝、反酸、恶心、食欲不振等症状,部分患者还可出现消瘦、腹泻、焦虑和抑郁。

2. 可能出现面色苍白、头晕等表现,这是胃黏膜有明显糜烂时,胃黏膜长期少量出血引起缺铁性贫血所致。

3. 可能出现疲软、舌淡、轻微黄疸、肢体麻木等,这是自身免疫性胃炎患者由于维生素B12吸收不良,导致的恶性贫血及神经系统症状。

并发症状

1. 贫血:部分由免疫原因导致萎缩性胃炎的患者,因体内缺乏内因子,无法正常吸收维生素B12,可引起巨幼细胞性贫血。此外,胃黏膜长期少量出血,也可导致贫血,患者可表现为乏力、精神淡漠等。

2. 舌炎:可出现舌头肿胀、麻木等,常见于免疫原因导致的萎缩性胃炎。

3. 消化道出血:萎缩性胃炎伴糜烂的患者,胃黏膜可有长期少量出血,从而导致缺铁性贫血。

4. 消化性溃疡:15%-20%幽门螺杆菌(Hp)相关性胃炎可发生消化性溃疡,以胃窦炎为主者易发生十二指肠溃疡,而多灶萎缩者易发生胃溃疡。

辅助检查

1. 胃镜检查:胃镜检查是慢性萎缩性胃炎的确诊方法,可直接观察到胃黏膜的情况。检查过程中如有需要,还可同时取病理活检进一步检查。

2. Hp检测:常用13C或14C呼气试验,可检测患者有无Hp感染,该检查快速、无创伤。其他侵入性检测方法有快速尿素酶试验、胃黏膜组织切片染色镜检等。

3. 测定胃酸分泌功能:常用五肽胃泌素刺激试验,测量基础胃酸分泌量、最大胃酸分泌量、高峰胃酸分泌量和胃液pH,协助判断胃体萎缩性胃炎。

4. 影像学检查:如X线钡餐、立位腹平片、腹部CT等。立位腹平片常用于判断消化道有无穿孔,X线钡餐、腹部CT检查有助于发现和排除肿瘤病变。

鉴别判断

1. 消化性溃疡:消化性溃疡也可表现为上腹部不适、疼痛、恶心等症状,通常胃镜检查可以鉴别。

2. 功能性消化不良:功能性消化不良与慢性萎缩性胃炎症状相似,如可出现腹部不适、腹胀、腹泻等,但多同时伴有抑郁或焦虑,胃镜检查也有助于鉴别。

3. 胃癌:胃癌患者早期症状不明显,也可表现为腹部不适、恶心、食欲不振等,此时通过胃镜取病理活检,通常可以进行鉴别。

治疗原则

治疗应针对病因,去除损害因子,积极治疗原发病。伴有息肉、异型增生或有局灶性凹陷或隆起者,应加强随访。严重慢性萎缩性胃炎或伴有上皮内瘤变者,应注意预防恶变。

一般治疗

萎缩性胃炎患者应积极戒烟戒酒,避免继续使用损害胃黏膜的药物,饮食宜规律,避免过热、过咸及刺激性食物。

药物治疗

常见药物:雷尼替丁、法莫替丁、硫糖铝、氢氧化铝、多潘立酮、伊托必利、甲氧氯普胺、果胶铋、枸橼酸铋钾、铝钛酸镁、阿莫西林、克拉霉素、甲硝唑

手术治疗

当萎缩性胃炎伴重症异型增生或重度肠化生,尤其是大肠型肠化时,可考虑手术治疗,患者可在内镜下行黏膜下剥离术或黏膜切除术。

中医治疗

中医药物、针灸、按摩、理疗等方法对部分萎缩性胃炎患者有效。患者需根据具体证候,如肝胃气滞证、肝胃郁热证、脾胃湿热证等,辨证用药。

预后

萎缩性胃炎经治疗,部分病人萎缩可以改变或逆转。若不正规治疗,重度者可能转变为癌。

推荐医生列表

方霖

南方医科大学南方医院 消化内科

好评0.997 | 接诊量14589

擅长: 食管炎、胃炎、肠炎,食管溃疡、胃溃疡、肠溃疡,结肠炎等消化系统各种常见病、多发病的诊治,尤其擅长内镜下操作、治疗,娴熟运用染色放大内镜诊断早期胃、肠道肿瘤,在萎缩性胃炎、炎症性肠病的诊治上有独特见解。精通内镜下操作、治疗(至今独立完成胃、肠镜近6万例,双气囊小肠镜、胶囊内镜千余例),以及内镜下早期癌、息肉或粘膜下肿物切除术(ESD或隧道技术);贲门失迟缓症POEM术。

¥49.0 起

问医生

李博

首都医科大学附属北京中医医院 中医消化科

好评0.9973 | 接诊量1111

擅长: 胃食管反流,消化性溃疡、胃炎(胃痛、腹胀、腹泻、慢性浅表性胃炎、萎缩性胃炎及癌前病变、慢性糜烂性胃炎、急性糜烂性胃炎、急性胃炎、胆汁返流性胃炎)、肠易激综合征,复发性口腔溃疡、口臭、十二指肠溃疡、习惯性便秘、炎症性肠病、幽门螺杆菌、打嗝反酸、胆囊炎、胆结石、肠息肉、消化不良、食积、胃下垂、肿瘤预防及康复。对于妇科身心疾病及多囊卵巢综合征、月经不调、痛经等疾病也具有丰富经验。

¥200.0 起

问医生

兰永廷

淄博市中心医院 消化内科

好评0.9911 | 接诊量3027

擅长: 萎缩性胃炎,胃息肉,结肠息肉,消化性溃疡,食管炎,胃癌,结肠癌,胰腺炎,食管癌,肝硬化,肝癌,胰腺癌,胆囊结石,胆囊炎,结肠炎。

¥20.0 起

问医生

郭予斌

南方医科大学南方医院 消化内科

好评1.0 | 接诊量1079

擅长: 对幽门螺杆菌感染(HP)、肝功能异常(转氨酶升高、胆红素升高等)、脂肪肝、慢性浅表性胃炎、急性胃肠炎、消化不良、功能性胃肠病、肠易激综合征、结肠息肉、胃息肉、息肉病、消化道肿瘤(早期胃癌、大肠癌)、神经内分泌肿瘤、炎症性肠病(克罗恩病CD、溃疡性结肠炎UC)、慢性胃炎(慢性萎缩性胃炎,慢性非萎缩性胃炎)、胃粘膜肠上皮化生、不典型增生、上皮内瘤变、食管裂孔疝、胃食管反流、反流性食管炎、巴雷特食管(Barrett食管)、食管异位胃粘膜、食管静脉曲张、食管静脉瘤、食管糖原棘皮症(食管粘膜白斑)、食管乳头状瘤、食管粘膜下肿物(食管肿物)、食管黄色瘤(黄斑瘤)、消化性溃疡(胃溃疡、十二指肠球部溃疡等)、消化道出血(呕血、黑便、便血)、胃黄色瘤(黄斑瘤)、胃粘膜下肿物(平滑肌瘤、间质瘤、脂肪瘤等)、异位胰腺、大肠黑变病、侧向发育型肿瘤(LST)、胰腺炎、胰腺假性囊肿、胆管结石、胰管结石、肝囊肿、肝脓肿、肝血管瘤、脾大、副脾、胆囊炎、胆囊结石、胆囊息肉、肿瘤标志物升高(癌胚抗原CEA等)、肠梗阻、恶心呕吐、嗳气、腹胀、腹痛、腹泻、便秘等常见消化疾病的诊治和胃肠镜、小肠镜、胶囊内镜等方面的检查和治疗。

¥49.0 起

问医生

常瑜

北大荒集团牡丹江医院 中医内科

好评0.9986 | 接诊量137605

擅长: 中医治疗感冒、咳嗽、肾虚、阳痿早泄、脾虚、鼻炎、失眠、内分泌、头痛、抑郁症、耳鸣、肠胃炎、口臭、痛风、肥胖、前列腺炎、性功能障碍、早泄等中医内科、中医男科疾病。擅长九种体质的中医调理,肾阳虚、湿热、脾虚湿蕴、肾阳虚证、湿证、肾气虚、气血两虚。1.男科疾病,性功能障碍,早泄,阳痿(性高潮障碍、性欲低下、勃起不坚、补肾壮阳),前列腺炎(细菌性前列腺炎、非细菌性前列腺炎),前列腺增生(癃闭,余沥不尽、排尿费力、尿线细、排尿时间延长、尿频、尿急、夜尿多、血尿;膀胱湿热、肾气不固;补肾纳气)、不射精,手淫过度。 2.失眠(不寐、嗜入睡难、无睡意、不易入睡、健忘、多梦),焦虑状态,植物神经功能紊乱,郁证。 3.,风湿骨病,类风湿性关节炎(类风湿、风湿性关节炎),腰椎间盘突出,肾虚腰痛,腰肌劳损,颈椎病,落枕,肩周炎,骨关节炎,滑膜炎,颈肩腰腿疼痛。 4.冠心病,心绞痛,胸痹心痛,心悸心慌,头晕,脑供血不足、头痛(神经性头痛,枕大神经痛、头风病、前额痛、头顶痛、风寒头痛、祛风止痛、祛风通络、温经通络)。 5.脾胃病:胃炎(慢性浅表性胃炎、慢性糜烂性胃炎、萎缩性胃炎、急性胃炎、胆汁返流性胃炎、胃病、胃脘痛、痞满、寒湿困脾),反流性食管炎(反酸、烧心),便秘(慢性便秘、排便无力、口臭、脾虚、脾胃虚寒、脾胃湿热、胃寒、湿阻、补益脾肾)、泄泻慢性腹泻、拉肚子、水泻、五更泄、脾虚泄泻、大便溏薄、湿热下注)、肠易激综合征(腹痛、泄泻),功能性肠病,结肠炎; 6.呼吸系统疾病:感冒(风寒感冒、风热感冒、热感冒夏季感冒、鼻塞、咽喉痛、风热犯肺、滋阴、止咳祛痰、利咽生津、清肺润燥、温肺散寒、恶风、补益肺气、温肺化痰),咳嗽(百日咳、肺热咳嗽、慢性咳嗽、肾咳、热咳、虚寒咳嗽、寒饮咳嗽、气喘、咳痰、止咳、肺热、发热、肺气虚(补气祛痰)、痰饮(温肺化饮),哮喘(过敏性哮喘),各型哮喘(过敏性哮喘),支气管炎(慢性支气管炎(病毒性支气管炎、气管炎、支气管扩张、宣肺化痰、化痰平喘、滋阴清肺) 7.亚健康状态,内伤发热等,汗症(自汗盗汗、出汗、止汗),鼻炎,过敏性鼻炎,咽炎,咽部异物感,甲状腺肿大结节,口腔溃疡等均有很好的疗效!对于早期糖耐量异常患者可以通过中医辨证治疗以稳定血糖。 8、临床杂症,对于儿科小儿遗尿,疳积,脾胃虚弱,妇科痛经宫寒,带下症,产后缺乳,剥脱性舌炎(镜面舌,剥脱舌,红绛舌),上睑下垂症,采取中医辩证调理收到良好的治疗效果

¥20.0 起

问医生

本文由作者上传,文章内容仅供参考。如有相关事宜可联系jdh-hezuo@jd.com

反馈

大家还在看

胃萎缩=萎缩性胃炎吗?

#疾病检查 #疾病诊断 #消化内科

赵彦鹏医生

胃炎、胃溃疡?这3种治胃病的中成药,您一定要知道

#预防 #检查 #保健

药师方健

慢性胃炎有哪些症状表现,怎么缓解?

#疾病预防 #疾病检查 #常见症状 #消化内科

李建华医生

你需要了解胃炎的基本知识

#疾病概述 #疾病病因 #疾病诊断 #常见症状 #消化内科

手护妈妈

功能性消化不良与慢性萎缩性胃炎有何区别?

#疾病病因 #常见症状 #消化内科 #病因治疗

梧桐健康

慢性萎缩性胃炎跟幽门螺杆菌有关吗?有哪些症状呢?

#青年 #中年 #老年 #疾病病因 #腰腹部症状 #消化内科 #药物治疗

王老师讲中医

如何判断得了肠胃炎?

#疾病概述 #消化内科

周宁医生

萎缩性胃炎,真的是胃“缩小”了吗?

#疾病预防 #药物治疗

周宁医生

慢性萎缩性胃炎,多久做一次胃镜检查合适?

#疾病预防 #疾病检查 #消化内科

王老师讲中医

胃炎or胃溃疡?症状相似,治疗却不同

#疾病预防 #疾病检查 #保健 #消化内科

不药博士

慢性萎缩性胃炎有什么症状怎么治

#慢性萎缩性胃炎治疗 #病理活检 #慢性萎缩性胃炎症状 #病理活检 #瑞巴派特片 #胃镜 #瑞巴派特片 #胃镜检查 #慢性萎缩性胃炎 #胃复春 #胃复春

非萎缩性胃炎怎么治才能根除

#非萎缩性胃炎治疗 #慢性浅表性胃炎 #幽门螺杆菌感染 #奥美拉唑 #胃镜检查 #慢性浅表性胃炎 #奥美拉唑 #胃镜检查 #幽门螺杆菌感染治疗 #非萎缩性胃炎

萎缩性胃炎一般多久就可以癌变

#萎缩性胃炎 #治疗 #癌变时间 #幽门螺杆菌感染 #预防 #幽门螺杆菌 #萎缩性胃炎治疗 #癌变 #萎缩性胃炎癌变 #萎缩性胃炎预防

慢性萎缩性胃炎到胃癌要多久

#饮食调理 #生活习惯 #饮食调理 #肠化生 #胃癌 #癌前病变 #异型增生 #胃癌 #癌前病变 #异型增生 #慢性萎缩性胃炎 #内镜检查 #预防措施 #慢性萎缩性胃炎 #内镜检查 #预防措施

萎缩性胃炎的主要症状

#根除治疗 #粘膜保护剂 #中成药 #粘膜保护剂 #萎缩性胃炎 #胃镜检查 #胃动力药 #胃苏颗粒 #萎缩性胃炎症状 #胃镜检查 #幽门螺杆菌感染 #胃动力药 #胃苏颗粒 #胃部疾病 #幽门螺杆菌 #胃复春 #胃镜复查 #胃复春 #胃镜复查

得了萎缩性胃炎 应该怎么吃?

#萎缩性胃炎 #慢性胃炎 #胃病饮食 #健康饮食 #萎缩性胃炎治疗 #胃炎治疗 #萎缩性胃炎饮食 #胃炎调理 #慢性胃炎饮食 #胃病饮食建议

慢性萎缩性胃炎吃什么药

#胃动力 #慢性萎缩性胃炎 #助消化药物 #规律饮食 #慢性萎缩性胃炎 #幽门螺旋杆菌 #药物 #幽门螺旋杆菌 #助消化 #胃黏膜保护 #药物治疗 #胃动力药物 #胃黏膜保护剂 #饮食调理 #戒烟戒酒 #治疗 #饮食调理 #戒烟戒酒

慢性非萎缩性胃炎是什么意思

#慢性胃炎 #慢性胃炎 #非萎缩性胃炎 #胃黏膜 #非萎缩性胃炎 #胃黏膜萎缩 #胃炎饮食 #胃炎治疗 #胃炎预防 #胃炎治疗 #胃炎预防 #胃炎药物

萎缩性胃炎是怎么引起的

#萎缩性胃炎 #治疗 #萎缩性胃炎 #幽门螺杆菌感染 #胃黏膜损伤 #治疗建议 #日常保养 #幽门螺杆菌 #胃黏膜 #预防

慢性萎缩性胃炎吃什么药效果好

#治疗 #胃镜 #生活习惯 #饮食调理 #胃镜检查 #生活习惯 #饮食调理 #药物 #胃黏膜保护 #癌变风险 #癌变风险 #慢性萎缩性胃炎 #幽门螺杆菌 #慢性萎缩性胃炎 #胃黏膜保护药 #莫沙必利 #幽门螺杆菌 #慢性胃炎治疗

萎缩性胃炎医院推荐专家

萎缩性胃炎地区推荐专家

萎缩性胃炎 患友问诊

*本站内容仅供医学知识科普使用,任何关于疾病、用药建议都不能替代执业医师当面诊断,请谨慎参阅

0

0

0