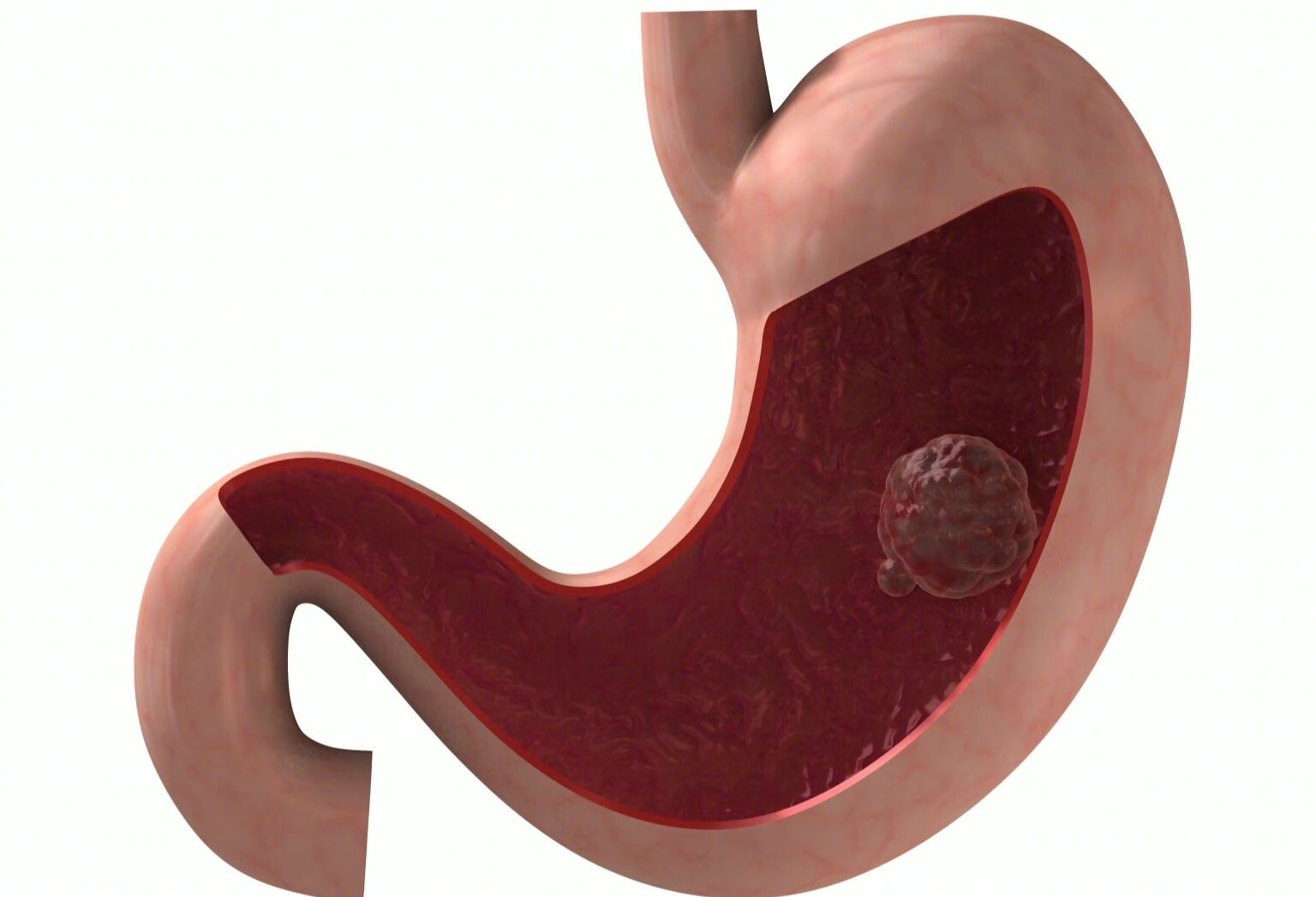

胃炎还是胃溃疡,这是个问题。

由于胃肠道黏膜在某种情况下被胃酸或胃蛋白酶自身消化而造成的溃疡,可发生于食管、胃或十二指肠,也可发生于胃-空肠吻合口的附近。

常见病因

1. 幽门螺杆菌感染:幽门螺杆菌通常生活在黏膜层中,黏膜层覆盖并保护着胃和小肠的组织,幽门螺杆菌通常不会引起任何问题,但是会引起胃内层发炎,产生溃疡。

2. 非甾体类药物的应用:如老年人心血管疾病,高血压、冠心病等,增加阿司匹林的应用;风湿性关节炎等增加糖皮质激素的应用。

3. 饮酒:乙醇可导致胃黏膜糜烂及黏膜出血,长期饮用容易诱发溃疡发生。

4. 应激:如严重创伤、手术、多器官功能衰竭、败血症、精神紧张等。

5. 创伤和物理因素:大剂量放射线照射等均可导致胃黏膜糜烂甚至溃疡。

高危因素

不健康饮食习惯(如暴饮暴食、进食刺激食物、进食生冷不易消化食物等),长期吸烟、做过重大手术、精神紧张等都可诱发消化性溃疡。

高危人群

1. 饮食不规律者:如暴饮暴食,不吃早餐、嗜好辛辣生冷、腌制熏烤等食物,造成胃黏膜损伤,促使溃疡发病率增加。

2. 长期加班者:由于长期熬夜,晚餐不规律,导致胃部负荷过大,易患溃疡。

3. 中老年人:随年龄增大,消化功能衰退,胃肠蠕动及消化液分泌不足,胃酸分泌增多,加重胃黏膜损伤,增加溃疡发生几率。

4. 长期吸烟酗酒者:吸烟酗酒者消化性溃疡的发生率比不吸烟酗酒者高,吸烟酗酒会影响溃疡愈合,促进溃疡复发和增加溃疡并发症的发生率。

典型症状

1. 腹痛:好发于上腹部,成节律性、周期性发作。

2. 恶心、呕吐:可能在进食后出现,甚至因剧烈呕吐而无法进食。

3. 食欲减退:患者没有食欲,进食量减少。

4. 呕血及黑便:见于溃疡出血情况,重者可伴脱水、休克、酸中毒等严重症状。药物与应激引起的溃疡多以呕血和黑便为首发症状。

其他症状

除上述症状外,部分患者可伴有发热、腹泻、乏力、反酸、嗳气等。

并发症状

1. 穿孔:溃疡病灶向深度发展,穿过浆膜层就容易并发穿孔,消化性溃疡急性穿孔主要表现为剧烈的腹痛,呈持续性发作,可出现腹部的压痛、反跳痛。

2. 幽门梗阻:由于溃疡周围组织炎性的充血水肿,炎症引起幽门反射性痉挛,造成消化道胃出口梗阻,主要表现为上腹部的饱胀不适和呕吐。

辅助检查

1. 胃镜检查:消化性溃疡确诊方法,可直接观察到胃黏膜。必要时可通过胃镜取病理活检,进一步检查。

2. 幽门螺杆菌检测:幽门螺杆菌感染的诊断已成为消化性溃疡的常规检测项目,其方法分为侵入性和非侵入性两大类,非侵入性常用碳13或碳14呼气试验,其他侵入性检测方法有快速尿素酶试验、胃黏膜组织切片染色镜检等。

3. 实验室检查:血清胃泌素的测定,溃疡患者的血清胃泌素较正常人稍高。

鉴别判断

1. 急性胰腺炎:急性胰腺炎上腹部疼痛剧烈,且常向腰背部放射,甚至可引起休克,可伴恶心、呕吐,但呕吐后腹痛不缓解。急性胃炎呕吐后腹痛常缓解,腹痛程度也轻。

2. 急性阑尾炎:早期可出现与消化性溃疡类似的上腹痛、恶心、呕吐,但随着病情进展,疼痛逐渐转向右下腹,且有固定的压痛及反跳痛,并多伴有发热。

3. 非溃疡性消化不良:有消化不良症状而无消化性溃疡,上消化道肿瘤及其他器质性疾病内镜检查可正常,此症常见,表现为上腹疼痛或不适,饱胀、嗳气、泛酸、恶心,其鉴别有赖于内镜或者X线检查。

治疗原则

对于消化性溃疡的治疗,在于消除病因,解除症状,愈合溃疡,防止复发和避免并发症。

药物治疗

常见药物:雷尼替丁、法莫替丁、奥美拉唑、泮托拉唑、硫糖铝、阿莫西林胶囊

1. 抑制胃酸分泌药:常见的有质子泵抑制剂和H2受体拮抗剂,如法莫替丁、雷尼替丁、奥美拉唑、泮托拉唑,通过抑制胃酸的分泌,减少胃酸对胃黏膜的刺激,有利于溃疡面的愈合。

2. 胃黏膜保护剂:如硫糖铝、碳酸镁,这些药物可以中和胃酸。

3. 抗生素:对于幽门螺杆菌感染的消化性溃疡,要用抗生素类药物,如克拉霉素、阿莫西林。在治疗消化性溃疡的同时消灭幽门螺杆菌。防止消化性溃疡反复发作。

手术治疗

出现大出血、药物治疗无效以及消化道穿孔者应考虑手术治疗,手术方式包括迷走神经切除术以及胃大部切除术。

其他治疗

内镜治疗:如果出现消化道大出血,可以在内镜下止血治疗,内镜下可通过喷洒凝血酶、氩气烧灼等方法进行治疗。

预后

大多数溃疡引起的的出血经治疗可止血及痊愈,预后良好。少数患者可出现大出血或者急性的穿孔等并发症,可导致死亡。

本文由作者上传,文章内容仅供参考。如有相关事宜可联系jdh-hezuo@jd.com

反馈

大家还在看

胃溃疡和胃糜烂有什么区别?

#青年 #中年 #老年 #疾病概述 #疾病病因 #疾病诊断 #消化内科

王老师讲中医

胃炎、胃溃疡?这3种治胃病的中成药,您一定要知道

#预防 #检查 #保健

药师方健

肠胃炎有哪些症状呢?什么原因造成的呢?

#疾病病因 #常见症状 #消化内科

周宁医生

得了胃溃疡怎样调理?

#病因 #患病护理 #消化内科 #药物治疗

李建华医生

胃溃疡和胃糜烂哪个更为严重?

#疾病病因 #常见症状 #消化内科

梧桐健康

胃炎胃溃疡好难受,还经常反复,怎么办?

#疾病概述 #疾病预防 #疾病检查

不药博士

胃炎or胃溃疡?症状相似,治疗却不同

#疾病预防 #疾病检查 #保健 #消化内科

不药博士

胃病总不好,或是细菌在作怪

#疾病预防 #消化内科

梧桐健康

胃溃疡是感染、遗传还是药物所致?医生有话说

#中年 #老年 #疾病概述 #疾病预防 #疾病病因 #常见症状 #消化内科 #一般治疗

梧桐健康

郊游踏青,采摘、品尝野菜时应做到7个注意

#饮食营养 #蔬菜 #营养 #养生知识

健康“娜”些事

北京朝阳中医内科线上问诊:足不出户,轻松就医

#中医内科 #饮食调理 #口腔异味治疗 #健康生活方式 #互联网医院 #胃部不适 #健康生活 #线上中医问诊 #北京中医内科 #胃部不适调理 #线上问诊 #口腔异味 #互联网医院体验

河南郑州消化内科在线问诊:互联网医疗的新体验

#线上问诊 #溃疡 #线上问诊 #互联网医院体验 #互联网医院 #消化内科 #河南郑州 #消化内科 #铝碳酸镁 #胃炎治疗 #铝碳酸镁 #胃炎 #艾司奥美拉唑 #胃镜 #艾司奥美拉唑 #胃镜检查

河南南阳消化内科:互联网医院助力患者摆脱头晕困扰

#头晕 #河南南阳 #头晕 #胃溃疡 #胃溃疡 #线上问诊 #线上问诊 #消化内科 #互联网医院 #消化内科 #互联网医疗

北京西城区居民体验京东互联网医院:线上问诊,缓解胃痛的贴心服务

#北京西城 #互联网医疗 #消化内科 #医疗保健 #消化内科 #医疗保健 #京东互联网医院 #中药治疗 #线上问诊 #胃痛 #中药 #线上问诊 #胃痛

河南郑州消化内科线上问诊:专业温暖,助力健康

#消化内科 #互联网医院 #健康咨询 #医生沟通 #河南郑州 #消化内科 #健康咨询 #医生沟通 #胃炎 #胃镜检查 #胃炎 #胃镜检查 #线上问诊 #溃疡 #家庭医疗 #线上问诊 #溃疡 #家庭医疗

北京海淀患者便秘困扰,线上问诊消化内科医生解疑答惑

#柿子 #柿子 #互联网医院 #消化内科 #开塞露 #地平片 #健康咨询 #消化内科 #开塞露 #地平片 #健康咨询 #线上问诊 #便秘 #北京海淀 #线上问诊 #便秘治疗

天津南开区营养科医生助力改善胃口,互联网医院便利患者生活

#医疗咨询 #线上医疗 #营养科 #益生菌 #营养科医生 #胃口改善 #互联网医院 #胃口问题 #家庭护理 #天津南开区 #互联网医院 #线上问诊 #健康指导 #益生菌咨询 #家庭健康

广州消化内科线上问诊:互联网医院为患者带来便捷与安心

#胃溃疡 #老年患者 #药物治疗 #幽门螺旋杆菌治疗 #京东互联网医院 #线上问诊 #饮食建议 #消化内科 #幽门螺旋杆菌 #互联网医院 #消化内科线上问诊 #广州胃溃疡治疗 #互联网医院问诊 #老年胃溃疡

成都消化内科:线上问诊,温暖相伴

#胃炎 #京东互联网医院 #成都 #胃炎 #线上医疗 #互联网医院 #消化内科 #健康咨询 #消化内科 #健康咨询 #互联网医院 #线上问诊 #线上问诊 #医生

济南小儿内科:线上问诊,医生品质让人暖心

#胃病 #医生品质 #医生品质 #小儿内科 #小儿内科 #线上问诊 #胃部疾病 #神曲消食口服液 #线上问诊 #神曲消食口服液

胃溃疡医院推荐专家

胃溃疡地区推荐专家

胃溃疡 患友问诊

果胶铋的使用与注意事项

60岁女性患者,曾有烧心反酸症状,近期服用奥美拉唑后症状缓解,现询问果胶铋的使用方法和注意事项。

女 8 2024-11-17 08:53:31

奥美拉唑用法与选择:医生解答

患者感到胃部不适,询问奥美拉唑的用法和选择,特别是片剂、胶囊、缓释和非缓释的区别,以及肠溶剂型的使用。

女 61 2024-11-17 08:53:31

泮托拉唑钠肠溶片用药指南

50岁男性患者,患有胃溃疡,询问泮托拉唑钠肠溶片的用法用量和注意事项。

男 5 2024-11-17 08:53:31

艾普拉唑肠溶片的用药咨询与注意事项

女性,45岁,胃部不适,考虑可能是胃溃疡或幽门螺杆菌感染,想了解艾普拉唑肠溶片的用法和注意事项。

女 33 2024-11-17 08:53:31

龙血树叶粉的多种功效及用法

我咳嗽、月经不调,胃也经常不舒服,想知道龙血树叶粉是否适合我,如何使用?

女 51 2024-11-17 08:53:31

泮托拉唑治疗方案及生活建议

54岁男性,7月份被诊断出胃溃疡,想了解泮托拉唑的用药方案和生活建议。

男 32 2024-11-17 08:53:31

肠胃不好胃溃疡饮食建议及注意事项

肠胃不适,胃溃疡,孩子3岁半,饮食疑问。

男 1 2024-11-17 08:53:31

如何正确使用口服药物?

患者因胃部不适而寻求用药建议,并询问用药注意事项和生活建议。

男 26 2024-11-17 08:53:31

糜烂性胃炎辅助治疗药物推荐

胃部不适,烧心和反酸,疑似胃炎。

女 48 2024-11-17 08:53:31

在线图文问诊:奥美拉唑处方服务

我有胃溃疡的病史,之前使用过奥美拉唑,想知道是否需要再次检查?患者女性35岁

男 63 2024-11-17 08:53:31

*本站内容仅供医学知识科普使用,任何关于疾病、用药建议都不能替代执业医师当面诊断,请谨慎参阅

0

0

0