当前位置:首页>

粘多糖贮积症介绍

粘多糖贮积症由于溶酶体中一些酶的缺陷使酸性黏多糖在体内不能完全降解而贮积在各种组织中引起的一组疾病,溶酶体是细胞中的一种细胞器,内含多种水解酶,专为分解各种外源和内源的大分子物质,好比为人体中的“清道夫”。因溶酶体中缺少相应的酶造成人体酸性黏多糖在体内不能完全降解而贮积在各种组织中引起的一组疾病。该病属于罕见病,发病率约二十五万分之一,除Ⅱ型为X连锁隐性遗传外其余均为常染色体隐性遗传疾病。

临床表现:

1.体格发育障碍 患儿一般出生时正常,随年龄增大,临床症状逐渐明显,主要表现为身材矮小,面容丑陋,头围明显增大,鼻孔大,唇厚,前额和双颧骨突出,短颈。关节进行性畸变,肋骨外翻,腕关节松弛,脊柱后凸或侧凸,膝外翻,爪形手,周身散在片状胎记,被称为“蒙古斑”。肝脾肿大,心脏增大,多合并腹股沟疝气,分泌性中耳炎。

2.智力发育落后 Ⅱ型比较明显,多合并言语发育迟缓或者出现退化,可有攻击行为。

各型粘多糖贮积症酶缺陷及主要临床表现如下图:

辅助检查:

1.尿粘多糖测定:因粘多糖堆积一部分可从尿中排出,采用一定方法检测可初步筛查,临床多用于筛查。

2.骨骼X线:因粘多糖组织、骨骼沉积表现出现相应的骨骼异常,如骨皮质变薄,颅骨增大,脊柱后凸、侧弯,肋骨呈飘带状,腕骨骨化延迟等,不过特异性不高,主要用于确诊病例的病情评估。

3.酶学检测:根据白血病或者皮肤成纤维细胞中酶活性检测,为诊断该病的金标准,同时确定疾病分型。

4.基因检测:该病为基因异常引起,粘多糖基因测序或者全外显子基因测序可诊断。不过常有基因未见异常,酶学水平特别低并且有家族史病例出现,提示尚有部分异常基因检测不到或者未收录。

治疗:

1.酶替代治疗:我国目前只有Ⅰ型相应的酶进行注射治疗,不过该药需要终生注射给药,并且费用较高,每年需要上百万费用,应用范围较窄。

2.造血干细胞移植:移植后患儿白血病为正常细胞可产生正常酶从而解决疾病,我国造血干细胞移植病例较多,Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ型病人行移植治疗较多,其他型治疗效果欠佳国内开展较少。移植后症状改善明显,尤其是儿童可寻找合适的脐带血移植,排异风险相对较低。

本站内容仅供医学知识科普使用,任何关于疾病、用药建议都不能替代执业医师当面诊断,请谨慎参阅

-

总交流次数

22

医生回复次数

11

患者:男 26岁

-

总交流次数

21

医生回复次数

12

患者:男 6岁

-

总交流次数

14

医生回复次数

7

患者:男 33岁

-

总交流次数

26

医生回复次数

14

患者:男 28岁

-

总交流次数

37

医生回复次数

20

患者:男 19岁

-

总交流次数

11

医生回复次数

6

患者:女

-

总交流次数

14

医生回复次数

8

患者:男 23岁

-

糖尿病是一种常见的慢性病,很多人对糖尿病还算了解,但对于糖尿病的并发症却知之甚少。今天咱们一起走进传说中的糖尿病并发症,看看糖尿病的并发症都是什么时候出现?如何早发现和早预防?

一、糖尿病都有哪些并发症?

糖尿病导致的并发症很多,而且很多都是比较重的并发症,严重的甚至会危及生命。糖尿病的并发症有很多,比如视网膜眼底病变、糖尿病肾病、糖尿病周围神经病变、冠心病、脑梗塞等,甚至血糖控制不佳,糖尿病本身也会出现糖尿病各种酸中毒等情况,糖尿病的并发症也可谓是五花八门,千奇百怪。但糖尿病损害最多的,依然是血管,由血管病变衍生出的各种病变是主要的并发症。

二、糖尿病并发症几年的时候会出现?

我理解提问者的意思,糖尿病3年的时候会出现什么并发症?5年的时候会出现什么并发症?10年的时候会出现什么并发症?但实际上,糖尿病确实时间越长,发生并发症的风险也就越高,但绝对没有这样的时间规律可以遵循。

如果我们血糖控制得好,可能我们可以和糖尿病和谐共处一辈子,但如果我们血糖控制的不好,可能我们很快就会被糖尿病的并发症所淹没,无论是你半年还是一年的糖尿病。

三、如何早发现早治疗糖尿病?

糖尿病的早期并不一定有症状,很多人都是因为糖尿病的并发症而就诊才发现糖尿病,或者是体检时发现糖尿病。所以如何才能早发现糖尿病呢?有人说这样的症状,那样的症状可能是糖尿病,我觉得症状不一定更早,但体检却会比症状更早的发现糖尿病。

随着大家对健康的重视,体检越来越多,而血糖几乎是每一个患者体检时的必备项目,所以如果你没有体检过,我建议您也要定期监测一下血糖,这样就能最早的发现和识别糖尿病。

看懂了吗?糖尿病很可怕,并发症更可怕,但如果我们有方法,糖尿病也可以早期发现。关注我们,每天都有更新的科普推送给您!我是有思想有态度的李医生,关注我们,每天都有不一样的科普推荐给您!关注我们,关注心脏健康,关注心理健康,关注身体健康,关注不一样的科普平台!

-

糖尿病是由于胰岛功能减退导致的一系列代谢紊乱综合症。出现的症状有视力下降,四肢麻木疼痛,餐后低血糖,白内障等。在接受治疗的同时,日常生活中也可以注意调养,预防并发症。首先,控制饮食。其次,戒烟戒酒。锻炼运动,严格控制血糖,最后,做好筛查。

糖尿病是由于胰岛功能减退,胰岛素抵抗的原因引发的糖,蛋白质,脂肪,水和电解一系列代谢紊乱综合症。一般是由于自身免疫系统缺陷,病毒感染,遗传因素等导致的。常见的症状有视力下降,白内障,四肢麻木疼痛,餐后低血糖等等。在接受治疗的同时,在生活中也需要多加注意,仔细调养,预防并发症,接下来就为朋友们简单介绍一下预防并发症的几个方法吧。

1、饮食控制

饮食疗法是预防糖尿病并发症的常用方法。应遵循饮食原则,低糖,低脂肪,低盐,中等蛋白质,高纤维,少量的膳食。平衡指的是热量的摄入和消耗的平衡,病人需要根据体力活动,在医生的指导下制定每天摄入的总热量。

2、戒烟喝酒

戒烟应该是糖尿病并发症的预防和治疗的一个组成部分。吸烟可显著增加胰岛素抵抗,增加血糖,导致内皮功能障碍,促进冠心病和糖尿病肾病的发展。因此,糖尿病患者应该戒烟。此外,酒精的控制可以增加高密度脂蛋白,清除自由基,促进血液循环。

3、锻炼运动

日常运动不是辅助疗法,它是治疗肥胖症的主要方法。运动后必须在饭后半小时内进行,锻炼效果在24小时后消失,所以每天必须锻炼半小时。锻炼达到中等强度,运动可以选择走,上下楼梯,游泳,乒乓球等,可以因人而异。

4、严格控制血糖

严格控制血糖是防治糖尿病眼病的根本措施。因此,患者应及时监测血糖、饮食、运动或用药,最终控制血糖。如果觉得眼睛不舒服必须定期做眼部检查。

5、做好筛查工作

对于糖尿病患者,重要的是要了解糖尿病的具体并发症,如视网膜病变,周围神经病变和糖尿病肾病。一般来说,这些并发症会发生在1型糖尿病确诊5年后,因此,1型糖尿病患者应在5年后及时筛查。糖尿病会加重冠心病、高血压等疾病的发展,因此2型糖尿病患者在确诊后应立即筛查心血管疾病。图片来源于网络,如有侵权请联系删除。

-

多少对糖尿病有一点了解的人都知道,糖尿病在临床上根据其严重程度是被分为1型和2型两种,而且越往后其症状越严重。专家介绍,糖尿病可以说是一种不治之症,一旦患上只能采取药物控制病情的方法。那么,糖尿病最严重之时,是什么情况呢?

1型糖尿病1型糖尿病多由于基因遗传缺陷导致,少数患者由病毒感染所导致。而2型糖尿病大部分由于成年后不良生活习惯导致,仅少数患者是由于遗传导致。

众所周知,糖尿病是一种内分泌类疾病,是由于体内胰岛素不能正常产生而导致的代谢功能障碍性疾病,而2型糖尿病患者的体内产生胰岛素的功能并非完全丧失,因此可以通过药物注射或口服刺激体内胰岛素的分泌,部分患者治疗一段时间后胰岛素功能可以正常产生,部分患者需长期治疗。

2型糖尿病2型糖尿病的病因较为复杂,遗传因素、环境污染、饮食、肥胖、不良生活方式等等都是导致2型糖尿病的原因之一,目前该病的发病年龄集中在30岁以后,大部分患者发病期在30-55岁之间。

糖尿病一般会伴随很多慢性并发症联合疾病,患者通常罹患糖尿病后身体会出现许多因糖尿病引起的合并症,如;糖尿病足、糖尿病肾病、眼疾、心脑血管疾病等都是由糖尿病变转变而来,这些最常见的并发症,是导致糖尿病患者死亡的主要因素,其中糖尿病肾病是并发症中危害最大也是发病率最高的。

糖尿病肾病是导致患者致死率最高的并发症

糖尿病肾病是糖尿病并发症最常见的一种,由于体内内分泌失调,胰岛素分泌不足,早期可导致糖尿病患者肾脏代谢困难形成肾小球肾炎,且由于患者自身代谢紊乱,肾病治疗存在一定困难,最终随着患者病情加重形成肾衰竭,因此在糖尿病患者发现自身罹患合并症时应及早就医。

通过上文关于糖尿病的介绍,我们可以了解到,糖尿病若较为严重,是会引发肾衰竭的,因此,对于此病我们应积极重视。另外,专家提醒,患上糖尿病除了按时服药外,还应在饮食上注意糖分的摄取,且要每餐所吃的食物量要少一点。图片来源于网络,如有侵权请联系删除。

-

现代生活水平日渐的提高,人们患有糖尿病的现象也是越来越明显了,而且发病率高的人群基本也没有什么规律可言,基本上各个年龄段都有患病者。越来越重视起来了糖尿病方面的问题,所以也是希望大家都也都慢慢的对糖尿病的一些基本知识多多的了解。

一、病因

进食过多,体力活动减少导致的肥胖是2型糖尿病最主要的环境因素,使具有2型糖尿病遗传易感性的个体容易发病。1型糖尿病患者存在免疫系统异常,在某些病毒如柯萨奇病毒,风疹病毒,腮腺病毒等感染后导致自身免疫反应,破坏胰岛素Β细胞。

二、临床表现

多饮、多尿、多食和消瘦严重高血糖时出现典型的“三多一少”症状,多见于1型糖尿病。疲乏无力,肥胖,多见于2型糖尿病。2型糖尿病发病前常有肥胖,若得不到及时诊断,体重会逐渐下降。

三、检查

1.血糖

是诊断糖尿病的惟一标准。有明显“三多一少”症状者,只要一次异常血糖值即可诊断。无症状者诊断糖尿病需要两次异常血糖值。可疑者需做75G葡萄糖耐量试验。

2.尿糖

常为阳性。血糖浓度超过肾糖阈(160~180毫克/分升)时尿糖阳性。肾糖阈增高时即使血糖达到糖尿病诊断可呈阴性。因此,尿糖测定不作为诊断标准。

3.尿酮体

酮症或酮症酸中毒时尿酮体阳性。

4.糖基化血红蛋白(HBA1C)

是葡萄糖与血红蛋白非酶促反应结合的产物,反应不可逆,HBA1C水平稳定,可反映取血前2个月的平均血糖水平。是判断血糖控制状态最有价值的指标。

5.血脂

糖尿病患者常见血脂异常,在血糖控制不良时尤为明显。表现为甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇水平升高。高密度脂蛋白胆固醇水平降低。

温馨提示:以上看了这么多的有关糖尿病的简单的各种介绍,如果大家对生活中的小小细节加以重视,并且改掉不良的生活习惯,其实糖尿病不可怕,而且可以把患病的机率降到最低,工作和生活的时间虽然是非常忙碌的,但是身体也是至关重要的,所以大家要养成好的生活习惯,远离糖尿病。图片来源于网络,如有侵权请联系删除。

-

糖尿病是一项慢性代谢性疾病,很多患者感受不到明显的症状,但是这就是最大的误导,以为身体没有异常,其实是很容易引起特别难医治的并发症,而糖尿病的并发症顾名思义就是因为血糖没有控制好而引起的,所以如果你患有糖尿病最好是听从医生的嘱托,该吃药吃药,加上健康的生活方式,多运动、不吸烟不饮酒、清淡均衡饮食,血糖才可以获得有效控制。

为什么会得糖尿病呢?

说到糖尿病不得不提胰岛素了,胰岛素能够将血液中的葡萄糖带进细胞里,作为一个细胞运作的能量。

我们打个比方比如在皇宫中,水果是葡萄糖,宫女是胰岛素,妃子是细胞。妃子不可能自己去水果摊上卖水果吃吧,于是宫女就从水果摊上买了水果,送给妃子去食用,这就是胰岛素的作用。主要有两个因素会导致葡萄糖无法进入细胞而留在血液里,使得血糖高居不下。

第一个原因是体内的胰岛素供应量不足。如果体内的胰岛素供应量不足,葡萄糖没有办法通过胰岛素供给细胞利用,无法被传输就会留在血液中,就会让血糖持续的飙高,最后成为高血糖。第一型糖尿病就是因为自己免疫系统攻击了胰脏细胞,导致胰岛素分泌减少造成的。

第二个原因是胰岛素阻抗。胰岛素阻抗其实和上面所提到的有种相反的感觉,是因为细胞无法合理的运用胰岛素,使得胰岛素不能够有效地代谢葡萄糖,导致葡萄糖滞留血液当中,肾脏无法完全回收就残留在尿液中。

由于细胞无法获得足够能量,身体的认知出现了问题,它认为是胰岛素不足导致了葡萄糖不被搬运,所以疯狂的产出胰岛素,可是细胞已经对胰岛素反应低落,所以仍然无法获得足够的能量,最后身体会快速消受。

有九成的糖尿病成因是因为胰岛素阻抗。其成因有可能跟脂肪过多、遗传、年纪大有关。

还是上面的那个故事来加速你们理解,话说妃子(细胞组织)长期的被喂食水果(葡萄糖),不仅已经吃腻了,身材也渐渐臃肿丰满,然后又看到了宫女送来了水果,难免会觉得想吐不要再吃了(胰岛素抵抗)。

皇上呢看到了全部的水果都快把国库填满了,以为是宫女太少了,没有能力搬运水果。最后怕妃子饿着,于是就又招宫女来运送水果到妃子宫中。但贵妃实在是不想吃,偶尔的时候吃一两个就已经是极限了。最后就算宫中有大量的水果和宫女,但是贵妃却日渐消瘦。(身体组织无法吸收能量)

这就是糖尿病的形成原因了,大家了解了吗?

-

不知道你还记得吗?我们曾在电视上看到过一个小孩骑着三轮车不小心辗过老奶奶的脚,但是老奶奶没有反应还在继续睡觉,吓坏小孩子的广告吗?出现这样的感觉迟钝,其实就是糖尿病患者出现了下肢动脉阻塞,而导致的糖尿病足。

当糖尿病的患者出现血糖升高时就会使全身的血管变得很脆弱、很容易受到伤害,也会使血管壁因受损而导致发炎,进而促使血小板集中在受损处进行修复,就会导致出现动脉粥状硬化。最后还会使我们的血管愈来愈狭窄,进而形成下肢周边血管出现阻塞。

当血液流通受限时,小腿与脚掌处于全身血液循环的远端,就会得不到充足的血液灌流时,血液运输而来的养分与营养就无法使足部获取。有的患者下肢还会经常出现冰冷,若不小心出现伤口时,就会使伤口得不到适当的养分而无法修复愈合,最后还会遭受细菌的入侵,伤口就会出现感染、溃烂与坏死,就是我们常说的糖尿病足。就会让病人陷入在蜂窝性组织炎、骨髓炎与截肢的风险中。

糖尿病的患者如果血糖控制得不好,随着年龄的增长就会增加全身的血管阻塞率,当血管出现阻塞的情况增多,就会引起因血管阻塞而产生相关的疾病,比如:脑中风、心肌梗塞等心血管疾病的风险也会因此增加。另外,糖尿病患者因为神经发生病变就会感觉不到痛,因此有的患者为了刺激下肢就会在足浴时提高水温,或者是在按摩时施力搔抓、揉捏双脚等。

我们建议患有糖尿病的患者除了控制血糖平衡外,也要特别注意脚部的保护,尤其是冬天应避免用过高的水温泡脚,双脚感觉酸麻时,也避免过于施力刺激双脚皮肤。同时也建议经常穿着合脚的鞋履和保暖的袜子、仔细检查每日双脚的状态;及时地修剪脚趾甲,预留适当长度的指甲,若有嵌甲或水泡等状况,应寻求专业照护,避免自己不谨慎的处理而导致出现伤口。

糖尿病其实不是可怕的疾病,可怕的是糖尿病的并发症,最常见就是糖尿病足,因此我们应该时刻关注自己的身体变化,控制好自己的血糖,出现不适的症状时我们就要引起注意,及时的就医检查,以保证自己的身体健康。

-

糖尿病这三个字对于我们来说已经不是一个陌生的词语,得病率也是在不断的提高,我周围就有很多糖尿病患者,而且糖尿病就目前来说是一个无法治愈的疾病,只能是维持维持血糖的正常范围及延缓并发症发生。

那么需要做到维持血糖的正常范围及延缓并发症的发生,就要平时注意饮食、锻炼(可以选择慢跑、太极、瑜伽、骑车、游泳等中低强度有氧运动,每周至少运动5天,每次运动30分钟)、药物治疗(注射胰岛素和口服降糖药)、定期监测血糖、检查是否有并发症。而这里饮食是糖尿病患者最关注的话题,吃什么,怎么吃。

一、饮食原则

膳食多样化、少食多餐、定时定量,合理控制总热量摄入,进食要规律、不要暴饮暴食,尽量不要进食流质或半流质食物。多食用粗纤维食物,如谷物、麦片等。

二、食物的选择

升糖指数高的食物是糖尿病患者的大敌,比如麦芽糖、葡萄糖、蛋挞、西瓜、甜甜圈、粳米、奶茶等,这些食物就尽量不要吃或者是少吃,而升糖指数低的食物可是适量吃一些,如果糖、面条、山药、桃子、青菜、脱脂牛奶、鸡蛋、鱼肉等。

三、饮食的搭配

1.谷薯类占比是1/4,原则是粗细搭配,谷薯交替。粗粮富含多种营养元素,尤其是膳食纤维,膳食纤维可以让血糖的上升速度变慢,每日主食中粗粮的比例应为1/3;红薯、土豆等薯类有利于维持血糖的平稳,但由于含有较多的淀粉,能量较高,相对于粗粮来说要减少。

2.蛋白质占比1/4,原则是豆肉蛋奶,择优适量。每天要保证一个鸡蛋,可以适量摄入瘦肉,肉类最好选择鱼类和禽类,尽量不要吃肥肉及动物内脏及加工的肉类食品,奶类尽量选择低脂或脱脂,可增加一些大豆及其制品的摄入量。

3.蔬果类占比1/2,原则是多吃蔬菜,水果适量。每日食用蔬菜的种类要多样、颜色也要多样,如果吃低糖蔬菜(如冬瓜、茄子等)应大于500克,深色蔬菜的量要占到一半以上,如果饮食中有高糖蔬菜(如南瓜、胡萝卜等),那主食的量就要减少了。水果建议在上午食用,摄入量每天在200克左右,但高糖水果(如香蕉、葡萄、荔枝等)要慎重选择。

四、合理烹调

加工食物要少油少盐、清淡、限制糖量。油最好选择植物油,每日的摄入量是20到25克,盐的摄入量每天要少于5克,严格控制精制糖和甜食的摄入。烹饪时最好采用清蒸、水煮、凉拌等方式。

五、进食顺序

进食顺序也是很重要的,它可以帮助患有糖尿病的人控制进食量,减少餐后血糖的波动。一般推荐的进食顺序为:清淡的汤类、蔬菜、主食、肉类。

-

糖尿病属于内分泌系统代谢疾病,被称为“百病之母”,会引起各种并发症。由于糖尿病的并发症多而且严重,所以要及时发现及时治疗,以减少一些并发症的发生。那么糖尿病的症状有哪些呢?接下来就让我们了解一下糖尿病的症状。

1.多食

由于大量尿糖丢失,如每日失糖500克以上,机体处于半饥饿状态,能量缺乏需要补充引起食欲亢进,食量增加。同时又因高血糖刺激胰岛素分泌,因而病人易产生饥饿感,食欲亢进,老有吃不饱的感觉,甚至每天吃五六次饭,主食达1~1.5公斤,副食也比正常人明显增多,还不能满足食欲。

2.多饮

由于多尿,水分丢失过多,发生细胞内脱水,刺激口渴中枢,出现烦渴多饮,饮水量和饮水次数都增多,以此补充水分。排尿越多,饮水也越多,形成正比关系。

3.多尿

尿量增多,每昼夜尿量达3000~5000毫升,最高可达10000毫升以上。排尿次数也增多,一二个小时就可能小便1次,有的病人甚至每昼夜可达30 余次。糖尿病人血糖浓度增高,体内不能被充分利用,特别是肾小球滤出而不能完全被肾小管重吸收,以致形成渗透性利尿,出现多尿。血糖越高,排出的尿糖越多,尿量也越多。

4.消瘦

体重减少,由于胰岛素不足,机体不能充分利用葡萄糖,使脂肪和蛋白质分解加速来补充能量和热量。其结果使体内碳水化合物、脂肪及蛋白质被大量消耗,再加上水分的丢失,病人体重减轻、形体消瘦,严重者体重可下降数十斤,以致疲乏无力,精神不振。同样,病程时间越长,血糖越高;病情越重,消瘦也就越明显。

以上“三多一少”是糖尿病的典型症状,通过以上对糖尿病症状的了解,相信您对于糖尿病的严重性有了更加严肃地认识,身体是革命的本钱,所以积极参加体育锻炼,养成良好的饮食习惯,不抽烟不喝酒等都是日常生活必不可少的。

-

糖尿病的历史有数千年了,虽然经过了很久的探索,但是目前也是无法根治糖尿病的,所以得了糖尿病以后只有通过按时服用降糖药物+控制饮食+坚持运动+监测血糖等方式使血糖稳定在正常范围内。如果坚持按照我说的这些方式控制血糖的话,生活就没有了质量,这也不能吃、那也不能做、不能吸烟、喝酒等,糖尿病患者日常生活中需要注意的事情太多了。

但是要说到哪些行为会使糖尿病加重,估计不少人都不是太清楚。不过需要知道一点,糖尿病加重有一个比较明显的特点就是血糖的升高或者降低。为了让大家更好地防治糖尿病,我来聊聊糖尿病的那些你想知道的事情。

糖尿病加重的时候,患者有什么表现?

上面已经说了,糖尿病加重的时候,有一个比较明显的特点就是血糖的升高或者显著低于正常血糖,但是需要注意由于测量血糖是一个有创伤的操作,所以测量血糖不是太让人容易接受,不过当血糖升高的时候,多数患者会有一些明显的症状。

当血糖升高的时候,患者会出现口渴明显、小便次数或者尿量增加、饥饿感明显等。在人体内存在着口渴中枢,而能刺激口渴中枢的主要是血浆渗透压。当血糖升高的时候,血浆渗透压增高,所以能刺激位于下丘脑的口渴中枢,所以就会产生口渴的感觉。

当一个人产生口渴的感觉的时候,就会大量地喝水,而喝水多了以后就会使尿量或者小便次数增加,有不少患者的小便次数在24小时内就超过了20次,尿量可以达到3L甚至10L,而且由于尿液里面的葡萄糖含量高于正常人,所以里面会有迟迟不能散去的泡沫。可能不少朋友不太理解为什么尿液中有葡萄糖会产生泡沫,其实这个和液体的表面张力有关,尿中的葡萄糖增加,会使尿液的表面张力增加,这样的话有利于形成泡沫。

糖尿病病人血糖升高的时候,也容易产生饥饿感。人体要利用好血糖,就需要有胰岛素的参与,而糖尿病患者体内要不胰岛素绝对缺乏,要不就是胰岛素受体对胰岛素不敏感了,这样的话虽然血液中葡萄糖多,但是却无法利用。另外,糖尿病患者本身的尿量就会增加,当这些小便排出体外的时候,就会带走一些葡萄糖,这样的话就会引起能量供应不足,让大脑产生饥饿的感觉。

如果血糖比较高的时候,就容易引起糖尿病的急性并发症,比如酮症酸中毒、高渗性昏迷和乳酸性酸中毒,这些急性并发症症状都是比较严重的,如果抢救不及时会造成死亡的。

从长期来看,如果一个人血糖控制的不好,即便饭量大,也容易变得消瘦。糖尿病患者体内的葡萄糖含量虽然不低,但是由于胰岛素无法发挥作用,所以不能很好地利用葡萄糖。在人体内提供能量的物质主要是糖类、脂肪和蛋白质,糖类就相当于零花钱,而脂肪就相当于存在银行里的钱,蛋白质就相当于不动产,不到万不得已是不会变卖的。糖尿病患者不能很好地利用葡萄糖,那就只有消耗脂肪了。所以不少糖尿病患者虽然饭量大,但是却吃不胖。

哪些行为会加重糖尿病?

喝酒:估计糖尿病患者都曾经被内分泌科医生告知不能喝酒吧,其实这种说法并非空穴来风。在我们人体内血糖的来源主要是食物中摄取、糖原分解和糖异生(主要是指脂肪和蛋白质转变成糖类)等,当糖尿病患者喝酒的时候,酒精会抑制血糖的生成,从而增加低血糖的风险。对于那些口服降糖药物或者打胰岛素的患者来说,如果再喝酒,那就特别容易诱发低血糖反应。不要小看低血糖,和高血糖相比,低血糖的致命性更伤。另外,酒被喝进去以后,乙醇转变成乙醛,而乙醛本身就能够损伤胰腺细胞,要知道胰腺分泌的胰岛素可是体内唯一的降低血糖的物质,这对于糖尿病患者来说,无疑是雪上加霜。

自控力不强:糖尿病本身就是一种慢性病,由于目前是无法治愈的,所以对于糖尿病的长期管理就显得尤为重要。虽然内分泌科医生会反复告诉患者如何如何注意生活中的细节,但是不少患者依然做不到自律,不按时吃药、不按时监测血糖、也不积极运动,而且自身可能还有很多不良的生活习惯。这样的话,肯定就无法保证血糖的稳定,而长期的血糖控制不好,必然会增加脑卒中、视力下降、肾功能收受损、糖尿病足、周围神经病变等并发症的发生率。之前我遇到过一个糖尿病病史5年多的患者,他平时不注意控制血糖、也不按时喝药,而且还有吸烟、喝酒、暴饮暴食、熬夜的习惯,结果突然有一天出现了脑出血。

运动量不足:对于糖尿病患者来说,坚持运动其实是比较重要的,而且控制糖尿病的五驾马车之中就提到了坚持运动。运动对于糖尿病患者来说具有很多的好处,首先运动可以增加胰岛素受体对于胰岛素的敏感性,而且还能增加糖类和脂肪的消耗。其次运动有助于保持良好的体重和心情,这些都有利于血糖的控制。但是需要注意,糖尿病患者不适合剧烈运动,应该选择有氧运动,比如散步、快走、慢跑、太极、骑车等,具体的可以结合自身特点选择适合自己的方式。运动需要长期坚持,每天的运动时间应该控制在30~45分钟,每周的运动次数不低于5次。

熬夜:虽然最新的教材没有提到熬夜是糖尿病的一个高危因素,但是现实生活中的一些案例表明熬夜确实不利于血糖的控制。之前有国外的研究表明,那些平均每天睡眠时间低于6小时的人出现糖代谢紊乱的概率显著高于平均睡眠超过6小时的人。这个其实也好理解,熬夜会引起内分泌紊乱,而降低血糖的胰岛素本身就是一种激素,熬夜会扰乱胰岛素的分泌,所以可能会使糖尿病症状加重。 -

作者 | 罕熊说

文章首发于 | 病痛挑战基金会公众号小浩三岁时,

妈妈发现他的骨头越来越“硬”:

下蹲蹲不了,胳膊打弯难,

伴有肝脾肿大、心脏返流等,

郁闷的是,一直无法确诊……

辗转六年,小浩终于确诊患有黏多糖贮积症Ⅱ型,

由此,一家人才知道,

世上还有这么一种罕见病。

每年5月15日,

是国际黏多糖贮积症关爱日,

当孩子有面容粗糙、发育迟缓、关节粗大、

头大、鸡胸、肝脾肿大、

心脏异常甚至智力减退等症状,

那一定要小心——

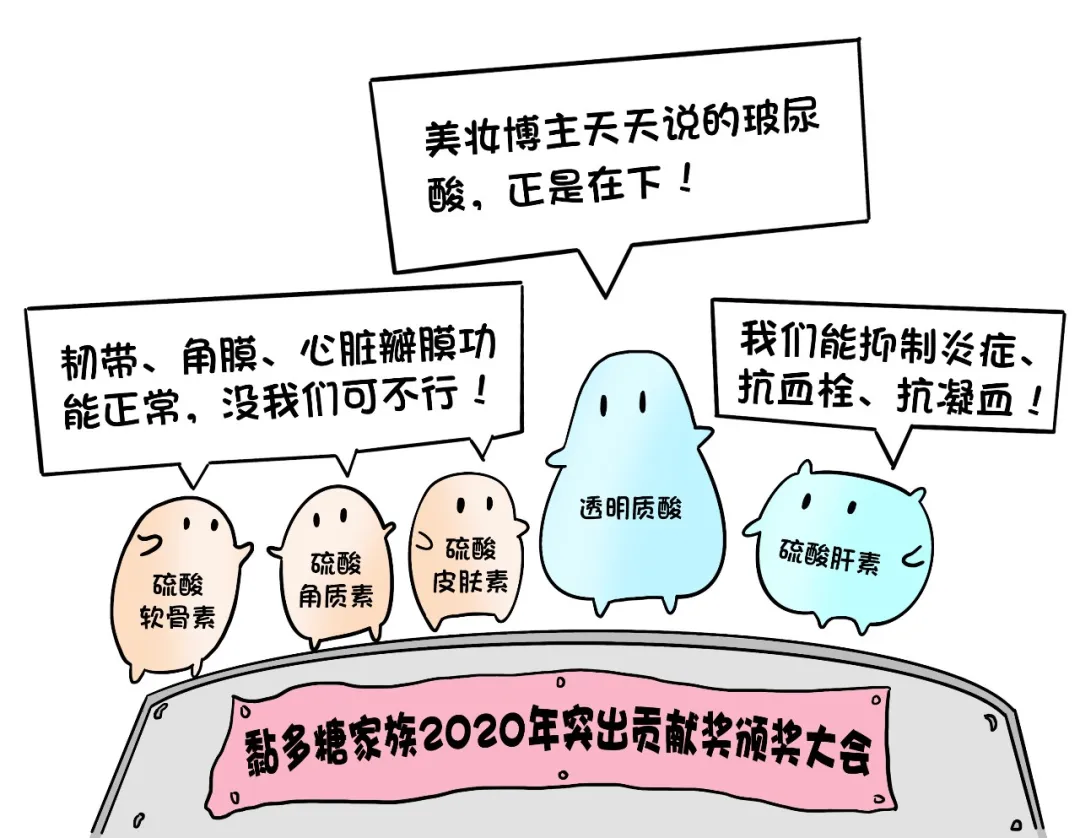

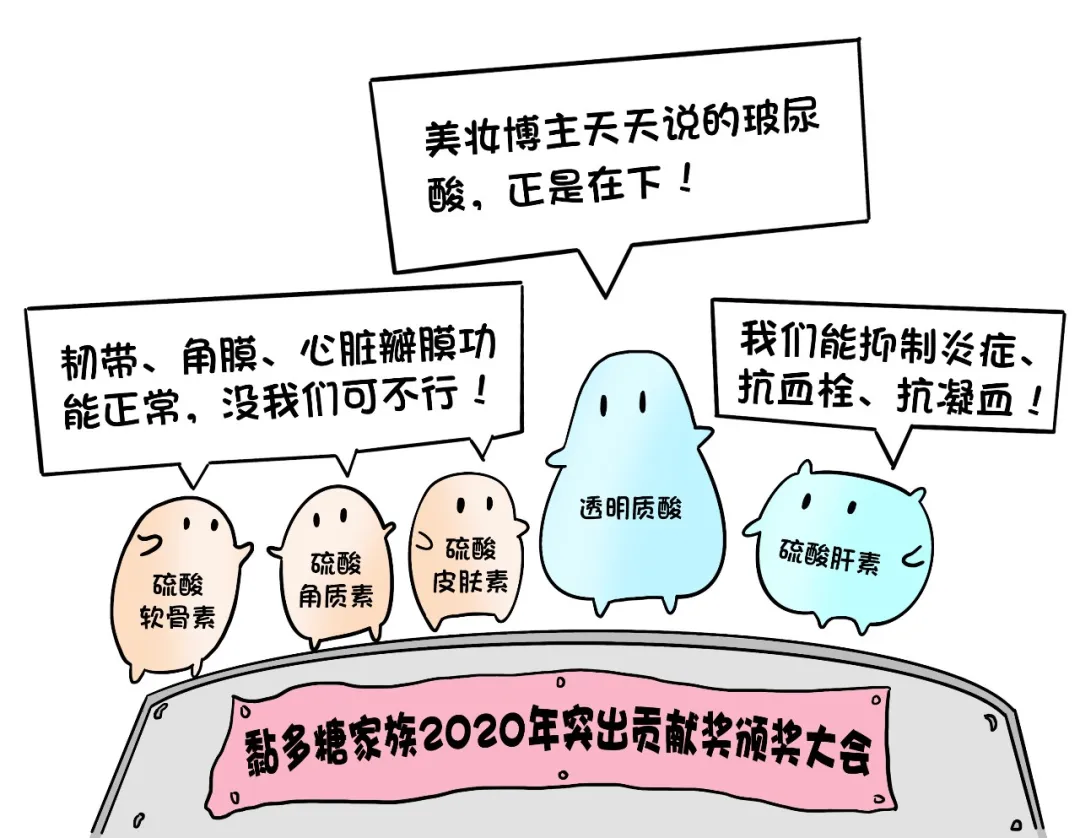

黏多糖,又叫糖胺聚糖,是广泛存在于人体细胞中的大分子物质,

黏多糖是一个大家族,

你的皮肤白嫩、关节灵活、心明眼亮,

和“黏”家族成员大有关系。

别看黏多糖家族神通广大,那得有一个前提,

我们的细胞能正常消化它们,

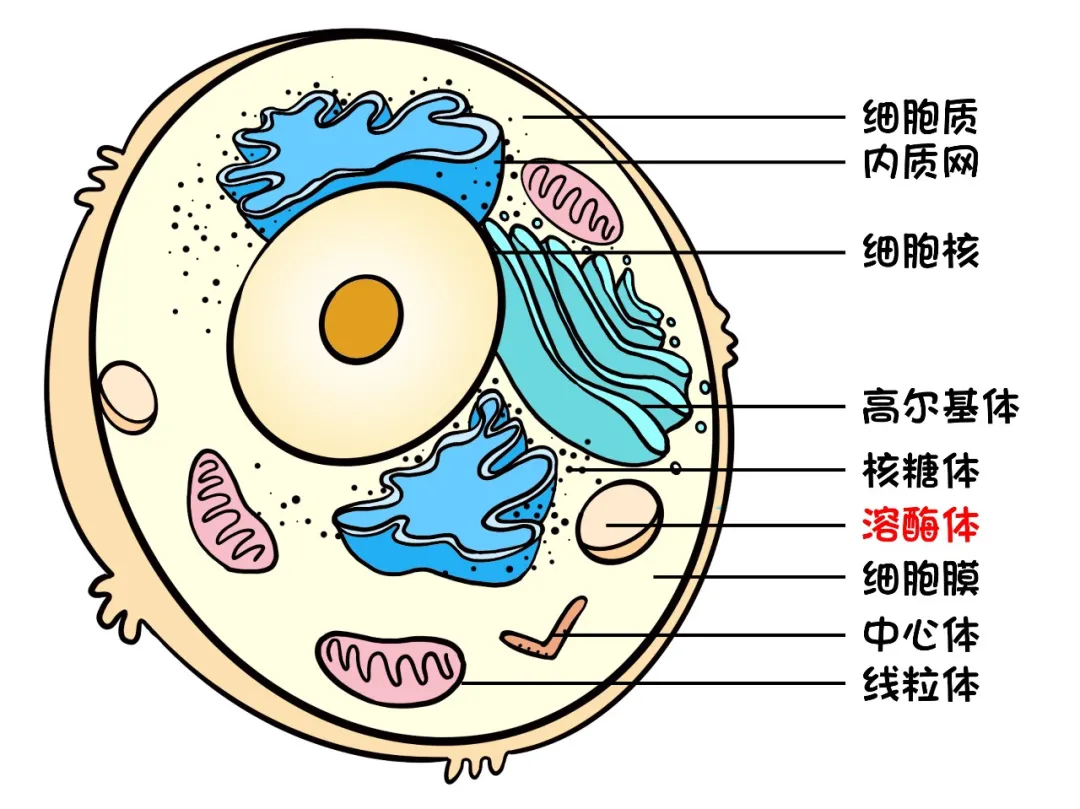

细胞也专门准备了一个“消化车间”——

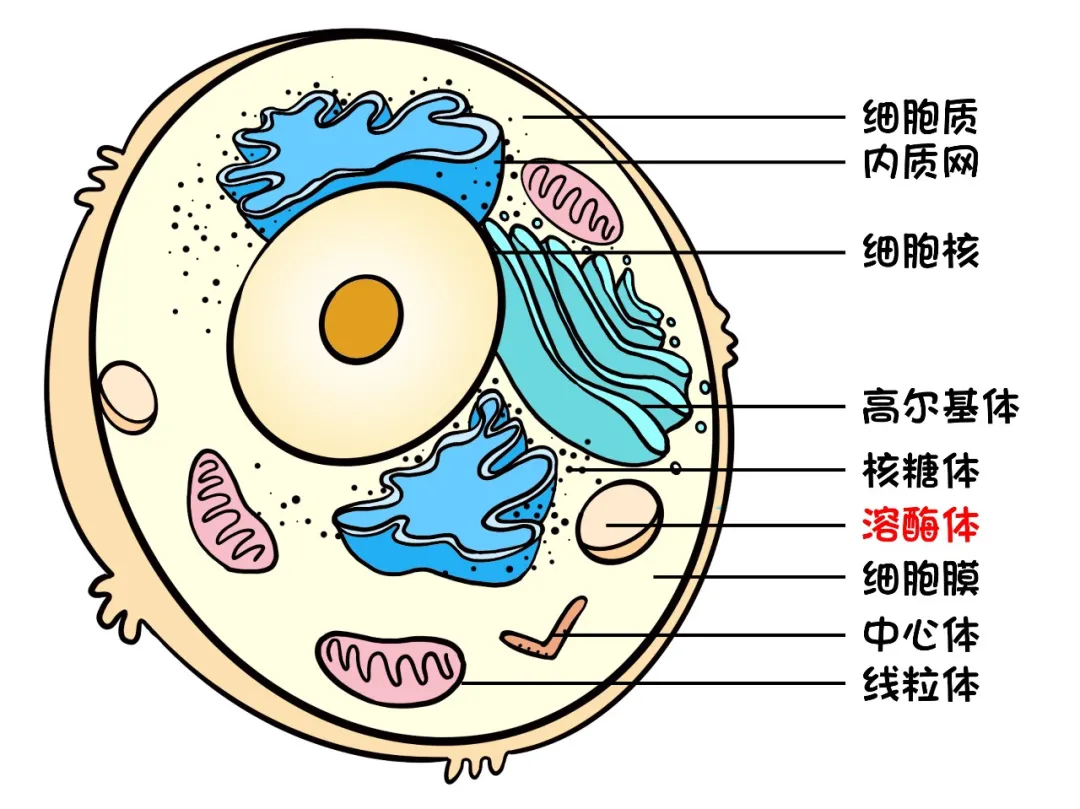

溶酶体

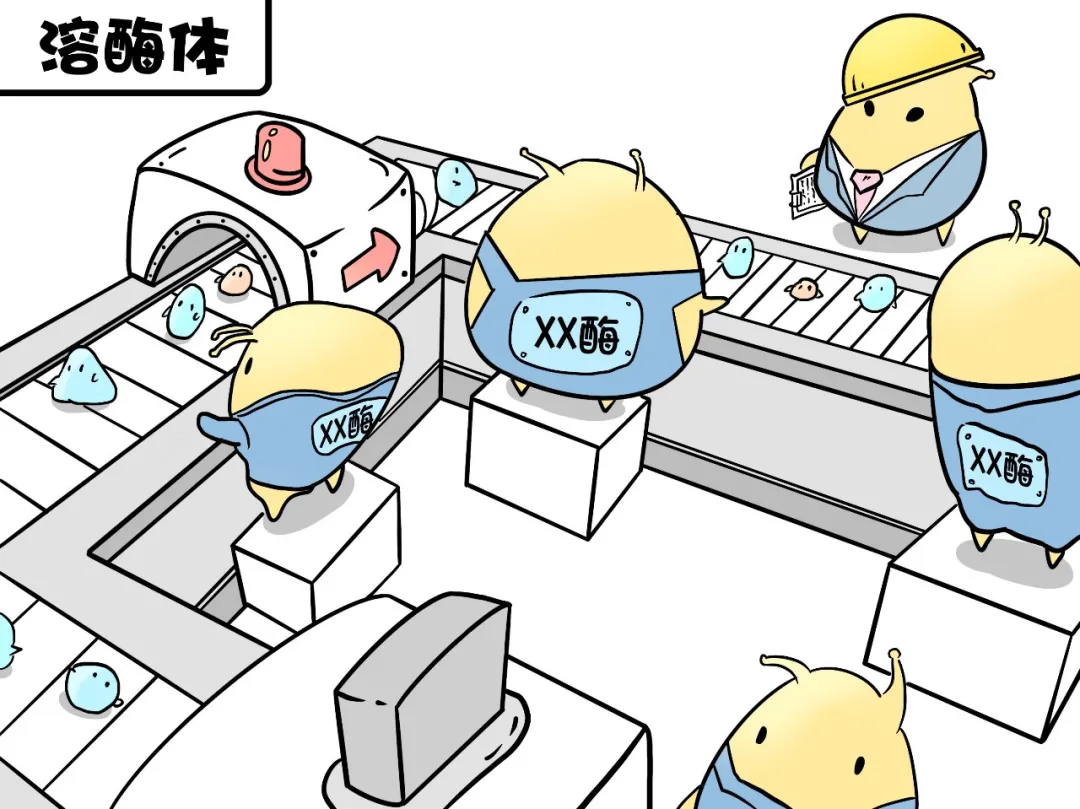

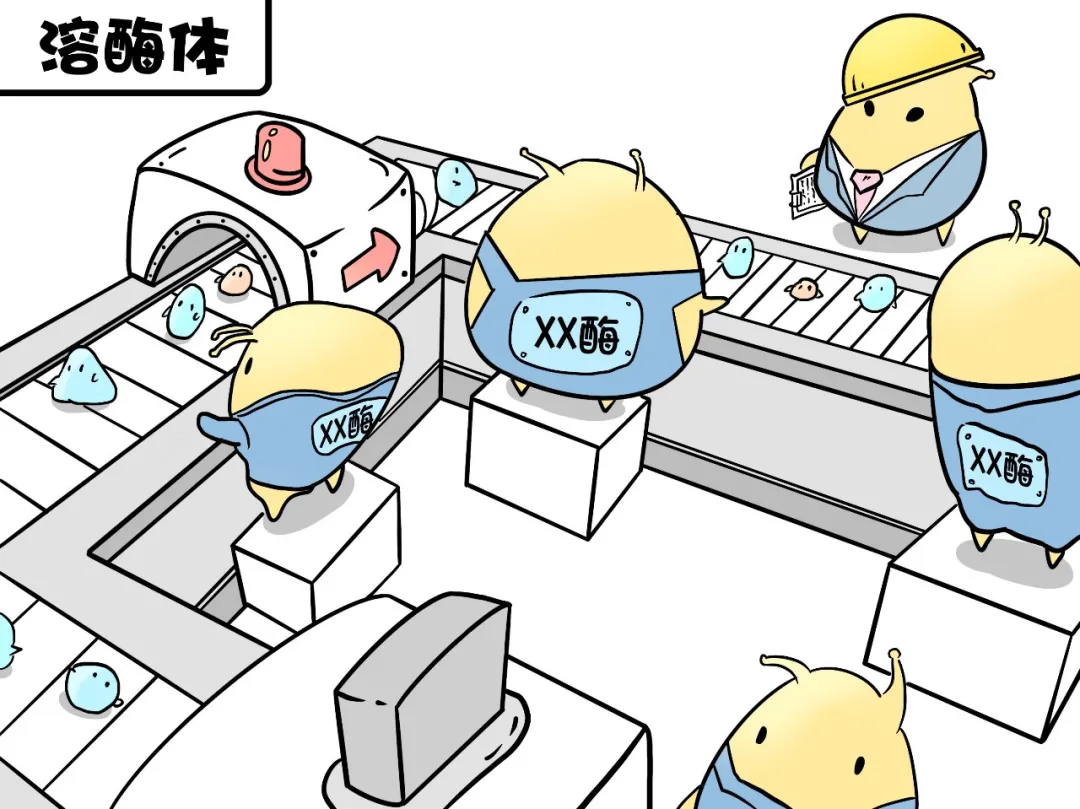

溶酶体专门降解外来或内源的生物大分子,

如脂质、糖原和黏多糖等,

能揽下这个大活儿,

全靠内含的60多种酶。

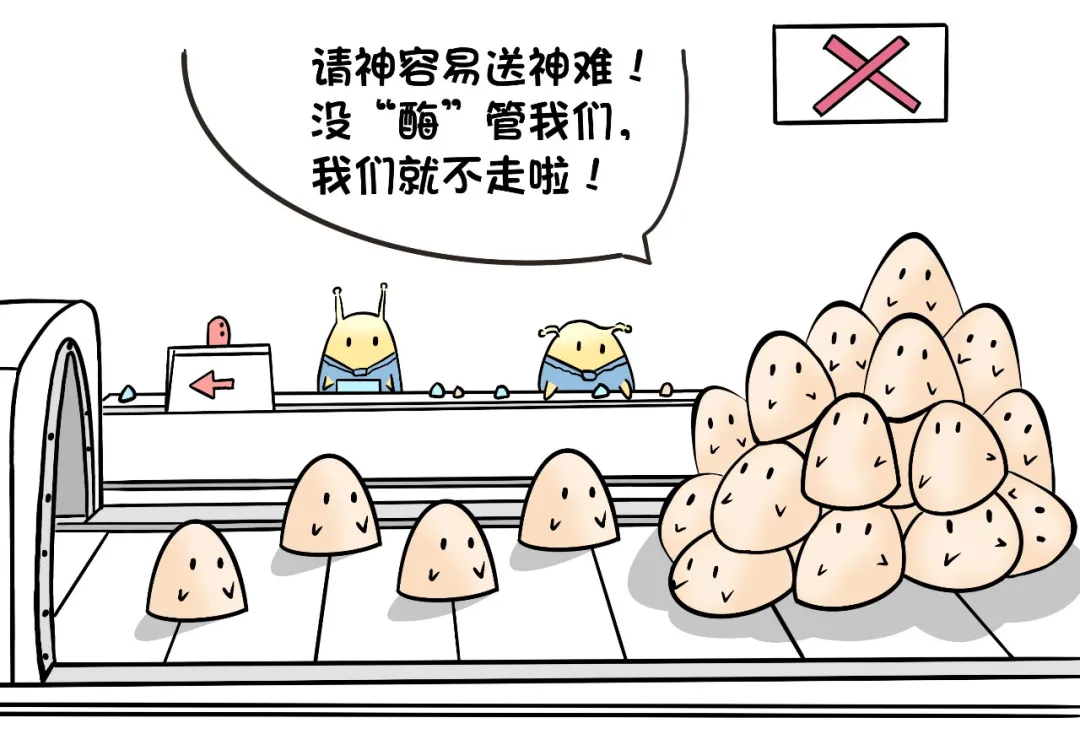

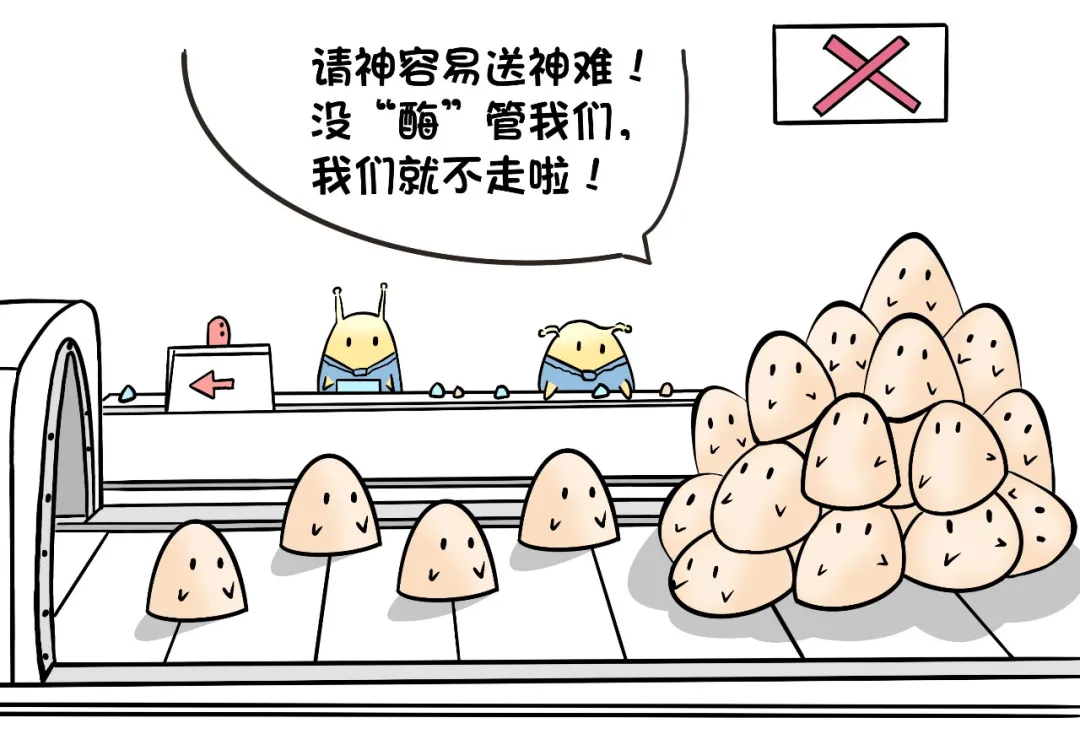

60多种酶各司其职,少了任何一个,都可能导致

某一特定的生物大分子不能正常降解,

从而在溶酶体内贮积。

溶酶体开始肿胀,最终让细胞也臃肿失常,

消化不了的大分子

沉积在身体各个器官,

人的症状也就愈发明显。

酶缺陷的原因往往是基因突变,黏多糖贮积症(MPS)

就是一种先天性的遗传代谢疾病,

因为分解相应黏多糖的酶缺失,

而导致这一类黏多糖沉积。

根据缺失的酶不同,黏多糖贮积症

可以分为七个类型和多个亚型。

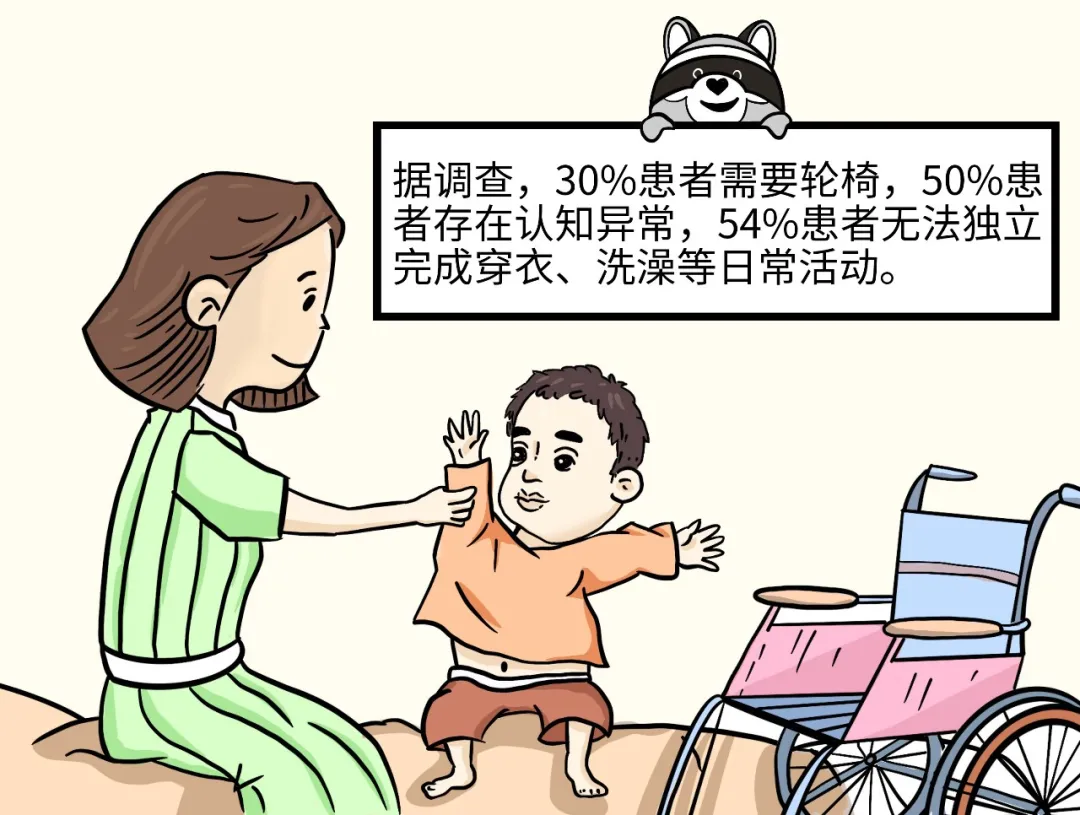

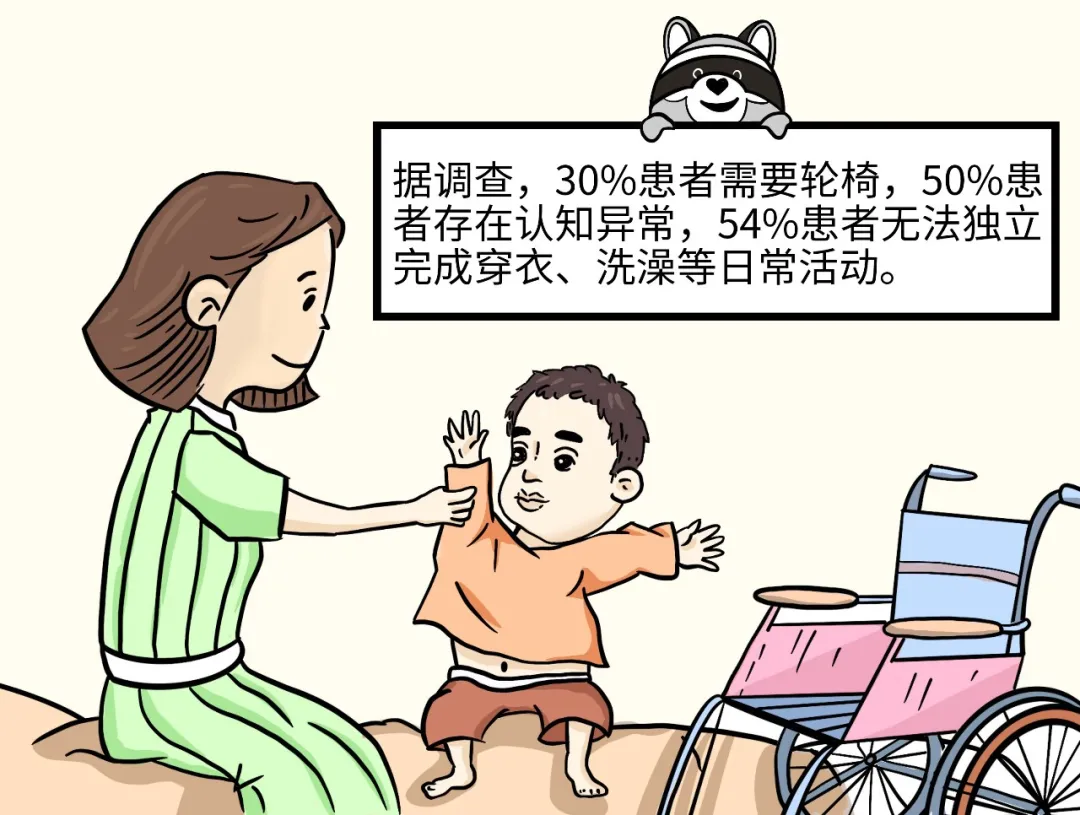

分型虽然多,但MPS患者有一些基本特点:全身多器官受影响,

发育迟缓,病情呈进行性加重;

身材矮小、面容粗糙、头大前额突,

骨骼畸形、关节粗大,爪形手,

角膜浑浊,中耳炎,呼吸道狭窄,

肝脾肿大,心脏病变,

严重者会影响智力发育。

不同分型又有区别,例如Ⅱ型患者绝大多数为男性,

Ⅲ型患者呈现明显的智力倒退,

Ⅳ型患者的症状集中在骨骼畸形。

相同的是,

疾病给每一个患者家庭,

都带来了沉重负担。

黏多糖贮积症患者大多为儿童,在中国被亲切地称为“黏宝宝”,

因为MPS症状复杂、较为罕见,

可能还有许多未被确诊的MPS患者,

正在困惑中苦苦求医。

起初,MPS没有特效治疗方法,只能通过对症治疗减轻痛苦;

近年来,酶替代治疗

成为部分MPS的有效治疗方法,

简单来说,就是“缺啥酶补啥酶”。

近年来,随着国家对罕见病群体的日益重视,罕见病用药的研发或引进正在加快步伐。

目前,MPS ⅣA型药物成为

首个在我国获批上市的MPS治疗药物;

Ⅰ型、Ⅱ型药物也有望很快在我国上市;

Ⅲ型药物还在研发中;

但就已上市的药物而言,价格昂贵,

如果没有医保,

普通家庭将面临无法承担的局面。

如果能从小用特效药,“黏宝宝”可以和我们一样,

享有高质量的人生。

即便无法用药,

现在,仍然有许多MPS患者

或坚持上学,或积极工作,

发挥着自己的一分光和热。

每年的5月15日,是国际黏多糖贮积症关爱日。

困境中的MPS家庭,

需要每个人的关注和支持,

让我们和这些可爱的“黏宝宝”们一起,

祈盼有药能用的那一天,早日到来!

参考文献:[1] 张惠文,王瑜,叶军,邱文娟,韩连书,高晓岚,顾学范. 黏多糖贮积症47例的常见酶学分型[J]. 中华儿科杂志,2009,47(4): 276-280.

[2] 施惠平. 溶酶体贮积症病例诊断及产前诊断[J]. 中华儿科杂志,1999,37(1): 57-58.

[3] 吴希如,包新华. 溶酶体贮积症的诊断与治疗进展[J]. 北京大学学报(医学版),2005,37(4): 440-444.

[4] 田志强,姬胜利. 糖胺聚糖与炎症的关系[J]. 生命的化学,2005,25(6): 485-487.

-

我最近发现阴茎包皮上有一个黄豆大小的疙瘩,不痛不痒,有点担心不知道是怎么回事。我在网上搜索了一下,发现了京东互联网医院,于是决定进行线上问诊。

第一次使用线上问诊,感觉有点紧张,不知道会不会有专业的医生来为我解答。不过过程中医生非常友善,详细询问了我的症状和用药情况,并给出了专业的建议。

医生告诉我,这种情况可能是皮脂腺增生或者瘢痕修复,建议我外用多磺酸粘多糖一天两次治疗,并且不要挤压,以免感染。同时还给了我一些健康指导,让我放心不要太担心。

总的来说,通过京东互联网医院进行线上问诊,让我收获了专业的医疗建议,也让我对线上问诊有了更多的信心。非常感谢医生的耐心解答和专业指导。