中医骨科

主治医师,硕士研究生,长期从事骨科临床及教学工作,擅长颈椎病、腰椎间盘突出症的诊治,对骨质疏松症及膝关节骨性关节炎的中西医结合治疗有一定的研究,擅长针刀治疗慢性疼痛性疾病,善于手法复位治疗临床常见骨折;参加课题2项,发表论文9篇,其中核心期刊2篇。

好评率:99%

任耀龙,男,主治医师,医学硕士,2012年毕业于陕西中医学院中医临床医学院,获学士学位,2015年毕业于陕西中医学院中西医结合临床专业,获硕士学位,2014年于第四军医大学西京医院心脏内科监护病区学习半年,擅长中西结合诊治慢性心力衰竭、冠心病心绞痛、高血压病、扩张性心肌病、心律失常等。

好评率:-

主任医师,博士,中国研究型医院学会冲击波医学专业委员会委员,陕西省中医药学会康复专业委员会委员,中国医教协会骨科专委会西安培训基地咸阳分中心常委,2004年毕业于陕西中医学院骨伤专业,一直从事骨科疾病的临床及科研工作,擅长无痛关节松动技术、MTT技术肌肉能量技术等。发表学术论文20余篇。

好评率:100%

硕士研究生,主治医师,中医西结合骨科专业,陕西中医药大学附属医院脊柱骨科,参与省级课题及国家自然科学基金各一项,发表核心学术论文5篇。擅长应用保守、针刀、微创、手术治疗颈椎病、颈椎间盘突出、腰椎间盘突出、椎管狭窄症及四肢骨折等骨科疾病

好评率:-

潘乐,男,党员,主治医师,硕士研究生,毕业于陕西中医药大学,2014年7月至今在陕西中医药大学附属医院骨伤医院脊柱病区工作;目前参加科研课题3项,其中国家自然科学基金项目1项,省部级科研课题2项,参编教材1部,共发表学术论文6篇。

好评率:100%

主任医师,硕士研究生导师,从事骨科临床26年,专业方向为脊柱骨科,擅长脊椎退行性疾病的中西医结合治疗,开展脊柱内镜技术、显微镜下脊柱微创手术技术,疗效显著。

好评率:100%

-

*玉回复质量:暂无服务态度:暂无回复速度:暂无functions/format.html此用户未填写评价内容图文问诊

-

*名用户回复质量:暂无服务态度:暂无回复速度:暂无functions/format.html此用户未填写评价内容图文问诊

-

*旭东回复质量:暂无服务态度:暂无回复速度:暂无functions/format.html此用户未填写评价内容图文问诊

-

*宣华回复质量:暂无服务态度:暂无回复速度:暂无functions/format.html此用户未填写评价内容图文问诊

-

*翼回复质量:暂无服务态度:暂无回复速度:暂无functions/format.html此用户未填写评价内容图文问诊

-

*冬川回复质量:暂无服务态度:暂无回复速度:暂无functions/format.html此用户未填写评价内容图文问诊

-

*印回复质量:暂无服务态度:暂无回复速度:暂无functions/format.html此用户未填写评价内容图文问诊

-

*冬川回复质量:暂无服务态度:暂无回复速度:暂无functions/format.html此用户未填写评价内容图文问诊

-

*伟回复质量:暂无服务态度:暂无回复速度:暂无functions/format.html此用户未填写评价内容图文问诊

-

*文军回复质量:暂无服务态度:暂无回复速度:暂无functions/format.html此用户未填写评价内容图文问诊

展开更多

-

腰椎间盘突出可以吃吗functions/random/int.htmlfunctions/random/int.html

总交流次数

总回复次数

患者: -

女宝宝14个月,这几天有点发烧,但是没有别的症状是怎么回事functions/random/int.htmlfunctions/random/int.html

总交流次数

总回复次数

患者: -

孕妇14周可以补钙和DHA吗?functions/random/int.htmlfunctions/random/int.html

总交流次数

总回复次数

患者: -

打了新冠疫苗,针眼地方肿了functions/random/int.htmlfunctions/random/int.html

总交流次数

总回复次数

患者: -

现在疫情 没法线下问诊functions/random/int.htmlfunctions/random/int.html

总交流次数

总回复次数

患者: -

出生后一直流眼泪 有眼屎functions/random/int.htmlfunctions/random/int.html

总交流次数

总回复次数

患者: -

睾丸鞘膜积液能做无痛的吗functions/random/int.htmlfunctions/random/int.html

总交流次数

总回复次数

患者: -

你好 **系列的有试用装吗functions/random/int.htmlfunctions/random/int.html

总交流次数

总回复次数

患者: -

请老师结合我的测评结果,给我提供专业的建议。functions/random/int.htmlfunctions/random/int.html

总交流次数

总回复次数

患者: -

我家宝宝10个月还没有长牙functions/random/int.htmlfunctions/random/int.html

总交流次数

总回复次数

患者:

展开更多

-

点击查看å

点击查看å摘要:

认识骨质疏松

世界卫生组织提出:骨质疏松症是一种以骨量降低、骨微结构破坏、骨脆性增加、骨强度下降、骨折风险性增大为特征的全身性、代谢性骨骼系统疾病,可分为原发性骨质疏松症和继发性骨质疏松症。

对骨质疏松症的概念的理解和认识

- (1)骨组织量减少:这是最基本的病变,其特征是骨量减少只导致单位骨体积内的骨组织含量的减少,即骨密度降低,留下的骨组织的化学组成并没有改变。

- (2)骨的微结构异常:骨量逐渐减少,先使骨变薄变轻,骨小梁变细。骨的继续减少使一些骨小梁之间的连接消失,甚至骨小梁也消失。这种情况在人的中轴骨表现较为清楚。中轴骨即脊柱,其椎体内部由海绵样网状结构的松质骨构成。当骨小梁消失,可使孔隙变大,原来有规则的海绵样网状结构,变成不规则的孔状结构。这就破坏了骨的微结构,易于骨折。

- (3)骨的脆性增高、骨力学强度下降、骨折危险性增加:由于上述两种改变,皮质骨变薄,松质骨、骨小梁变细,断裂,数量减少,孔隙变大,这样的骨支撑人体及抵抗外力的功能减弱,脆性增加,变得容易骨折,当骨密度严重降低时,连咳嗽、开窗、弯腰端水这样的小动作也可能导致骨折。与骨质疏松密切相关的骨折,即非暴力下的骨折,通常称为骨质疏松性骨折。

骨质疏松最常见的症状

- 1)疼痛:疼痛是骨质疏松症最常见、最主要的症状,原因是由于骨转换过快,骨吸收增加导致骨小梁的破坏、消失、骨膜下皮质骨的破坏均可引起全身骨痛。另外,由于骨质疏松其骨的承重能力明显下降,而肌肉必然承受更多的力,长久必然引起肌肉疲劳、劳损,从而产生肌肉及肌膜性疼痛,尤以腰、背部为甚。

- 2)身高缩短、驼背:它是由于骨质疏松造成椎体变形而引起的,也是临床上的重要体征之一。

- 3)骨折:脆性骨折为骨质疏松的最严重并发症。在临床上主要发生在富含松质骨的区域,主要在髋部、胸腰椎、桡骨远端、肱骨近端及踝部。其中尤以髋部骨折最为严重,由于骨折后必须要卧床,故容易发生肺炎、静脉炎、泌尿系统感染及心脑血管异常,据国外报导有 10~20%的病人在发病第一年内死亡,一半的病人生活不能自理。

骨质疏松症的诊断

骨密度描述了骨的矿物量,可在一定程度上评价骨的力学性能。目前,基于双能 x 线(DXA )的骨密度仍被认为是诊断骨质疏松症的金标准。

测定骨密度的指征:

- 女性 65 岁以上和男性 70 岁以上,无论是否有其他骨质疏松危险因素;

- 女性 65 岁以下和男性 70 岁以下,有一个或多个骨质疏松危险因素;

- 脆性骨折史或(和)脆性骨折家族史的男、女成年人;

- 各种原因引起的性激素水平低下的男、女成年人;

- x 线片已有骨质疏松改变者;

- 接受骨质疏松治疗、进行疗效监测者;

- 有影响骨代谢疾病或使用影响骨代谢药物史。

总之,在诊断骨质疏松症时应结合风险评估、临床症状、骨密度和骨代谢标记物测量作出综合诊断。

骨质疏松症的治疗

一、抗骨质疏松药物

1、双膦酸盐类药物:是迄今为止临床应用时间最长的抗骨吸收药物,其疗效确切,有多种剂型,根据患者依从性可选择不同类型药物进行治疗骨质疏松。最近的循证医学研究表明:连续应用不同三种剂型的双膦酸盐 3~5 年,患者髋部骨密度仍可观测到持续增加。临床常用的是唑来磷酸注射液 5mg,静滴,1/年,连续 3 年。

2、降钙素:是一种钙调节激素,能抑制破骨细胞的活性并减少破骨细胞的数量,从而减少骨量丢失。国外研究证明,降钙素能增加骨质疏松症患者腰椎和髋部的骨密度,可降低发生椎体及非椎体骨折风险并能明显缓解骨痛。临床常用的是鲑鱼降钙素 50IU,肌注,1/日。

3、维生素 D 可促进钙的吸收、对骨骼健康、维持肌力、改善身体稳定性、降低骨折风险有益。成年人维生素 D 推荐剂量 200 IU/d;老年人因缺乏日照以及摄入和吸收障碍,故推荐剂量为 400~800 IU/d。维生素 D 用于治疗骨质疏松时,剂量应为 800~1200 IU/d。国际骨质疏松基金会建议老年人血清 25(OH )VitD 水平/>30 ng/ml(75 nmol/L ),以降低跌倒和骨折风险。

骨化三醇是维生素 D3 的最重要活性代谢产物之一。通常在肾脏内由其前体 25-羟基维生素 D3(25-HCC )转化而成,正常生理性每日生成量为 0.5~1.0μg,并在骨质合成增加期内(如生长期或妊娠期)其生成量稍有增加。骨化三醇促进肠道对钙的吸收并调节骨的矿化。单剂量骨化三醇的药理作用大约可持续 3~5 天。绝经后骨质疏松:推荐剂量为每次 0.25μg,每日二次。服药后分别于第 4 周、第 3 个月、第 6 个月监测血钙和血肌酐浓度,以后每六个月监测一次。

4、绝经后妇女和老年人每日钙摄入推荐量为 1000 mg。目前的膳食营养调查显示我国老年人平均每日从饮食中获得钙 400 mg,故平均每日应补充钙剂 500~600 mg。补充钙剂应遵循个体化原则,并密切观察患者结石发生情况和不良心血管事件。

二、骨质疏松骨折的外科手术治疗——骨水泥注射成型术

针对骨质疏松性脊柱骨折的一种微创手术,作用是可以比较快速地增加骨折椎体的稳定性,从而减轻患者的疼痛症状,可以针对患者个体情况有选择的运用。同时全身性应用抗骨质疏松药物也必不可少,否则全身性的骨质疏松没有得到改善,很容易再次出现相邻椎体骨折。

-

点击查看å

点击查看å摘要:[关键词]:椎间盘移位; 临床方案

腰椎间盘突出症是骨科的常见病和多发病,是腰腿痛最常见的病因。本文就目前应用保守治疗腰椎间盘突出症的机制作一探讨。

1 腰间盘突出症的病因

一般认为腰椎间盘突出症是在椎间盘退变的基础上发生的,外伤为其发病的原因。20岁以后,椎间盘即开始退变,髓核含水量逐渐减少,椎间盘的弹性和抗负荷能力也随之减退。在外力作用下,已变性的髓核组织由纤维环薄弱处或破裂处突出。纤维环损伤本身可引起腰痛,而突出物压迫神经根或马尾神经,引起放射痛,故有腰痛、放射性下肢痛以及神经功能损害的症状和体征。

2 腰椎间盘突出症的疼痛机制

有关疼痛的机制,众说纷纭,目前主要的理论有:①机械压迫学说;②化学性神经根炎学说:髓核的蛋白多糖和仔蛋白对神经根有强烈的化学刺激性;③推间盘自身免疫学说:椎间盘髓核组织是体内最大的、无血管的、封闭的结构组织,髓核突出,髓核中的多糖蛋白和件蛋白成为抗原,产生免疫反应。在Satoh等的临床对照实验中发现,在突出间盘组织中通常存在抗原抗体复合物的沉积,而在正常间盘中没有,这证明了免疫源性疼痛原因的存在。然而更多的证据表明了化学炎性反应的存在。在Saal的研究当中许多椎间盘病人的临床特点可以被生化因子引起的炎性反应单独解释或合并椎间盘的机械变形,而不是由机械因素单独来解释。在Modic等和Thelanler 闭研究中神经根的疼痛和功能障碍与间盘大小、类型不相关,这也证明了这一点。在Kawakami等的研究中发现髓核产生的神经根性疼痛,是由于髓核引起的炎性细胞如巨噬细胞、淋巴细胞及中性粒细胞的浸润,而当应用氮芥促使白细胞减少时,则髓核不产生疼痛。髓核正是通过其炎性特性即白细胞趋向性和血管渗透性增加招致神经根疼痛。

3 腰椎间盘突出物的病理改变

纤维环及髓核组织含水70%-80%,这些组织突出后逐渐失去水分,同时缺乏营养而萎缩。突出组织可被肉芽组织替代,突出组织的萎缩变小,可减轻或缓解对神经根及硬膜的压迫刺激,从而达到临床“治愈”。突出表面,有血管包绕侵人,产生炎症反应,最终导致突出组织的纤维化钙化。在Moore等的研究中,突出组织的新生血管与临床症状或神经根的疼痛持续时间无关。突出组织中的纤维环和软骨终板的反应是不一样的,纤维环含有可溶解物质引起血管再生,导致其自身的降解和吸收;软骨终板不能招致血管再生或者说它可降低血管反应,阻止其降解,含有较多软骨终板的突出间盘不易被溶解吸收,因此不能自发缓解症状。Ozaki等对手术摘除的间盘组织进行分析发现:突出间盘的表面存在新生血管,尤其是对于穿过后纵韧带的间盘组织新生血管的数量及程度更加明显,而当突出间盘被膜完整时,新生血管很难达到间盘内部。Yasuma等创认为突出组织中的血管不光来自硬膜外腔的血管浸润,也来自椎间盘内原有血管浸润,在椎间盘突出时伴随组织一起突出。新生血管的出现也是证实间盘突出最明显的标记之一。Komori等劝庙床观察中发现77例经过保守治疗的病人,平均间隔时间为5个月,其前后核磁成像进行对比,一半以上突出髓核存在大小减少,甚至消失。尤其游离的髓核移位的越远,其被吸收的比例就越大,可以证明这种现象与硬膜腔内的血管供应有很大关系。在Modic等的临床观察中发现对于物理疗法治疗的25例病人当中,治疗后6周,36%的病人出现突出髓核面积的减少,在6个月的时候,60%的病人出现突出髓核面积的减少,同时出现临床症状的明显改善。Ahn等临床观察中发现经过保守治疗的腰椎间盘突出的病人,其核磁前后对比,突出物减少的比例与位于穿过后纵韧带的突出物的面积有关,而与突出物最初的大小无关,统计学发现突出物减少超过20%的病人有良好的临床治疗效果。这也说明硬膜外腔的血管丰富,加速了突出物的吸收。Park在突出间盘组织细胞中发现Fas受体的表达,其作为细胞凋亡的标志物在不同间盘突出类型中表达率不同,穿破后纵韧带的突出类型比未穿破后纵韧带的突出类型表达率高,两者有显著差异,说明暴露硬膜外腔的间盘组织更易于被吸收。

4 保守治疗的理论基础

目前已广泛被接受的理论是突出间盘产生的疼痛是由于炎症所致而不是来自压迫。按摩促进腰部血液循环,加速髓核吸收。突出间盘的吸收,尤其是髓核的吸收会减少其对神经的化学刺激。从解剖上发现硬膜外腔的血管分布明显多于后纵韧带下,所以硬膜外的突出物被吸收的更加明显,容易产生纤维化及钙化,达到病理稳定期。正是腰椎间盘突出症有这种生理病理变化,有人认为本病属于自限性疾病。在Wiesel通过CT研究发现正常人腰椎间盘突出可多达30%而无症状,因此对于腰间盘突出症的治疗可以行抗炎治疗。临床效果的改善早于突出间盘形态学的改变,这在核磁显像的形态学改变中可以证实。突出间盘的形态稳定改变是其防止腰椎间盘突出再发的理论依据。临床上什么时候突出间盘处于形态学稳定还没有大量的依据,不同突出类型被吸收的时间也不相同,根据核磁显像对比,可大致确定其病理稳定时间。

5 保守治疗病人的选择

非手术治疗的适应症是病程较短的非巨大型和极外侧型腰间盘突出,不合并腰椎管狭窄、黄韧带肥厚、侧隐窝狭窄、腰椎滑脱的病人。对于脱出型、游离型腰椎间盘突出未造成明显椎管狭窄的亦可保守治疗。组织学研究发现椎间盘突出物绝大部分是纤维环、髓核和软骨终板的不同比例的混合物。以软骨终板为主的椎间盘突出多见老年人,因其吸收困难,保守无效时应尽早手术。

6 保守治疗的方法

包括急性期卧床休息,口服类固醇或非街体抗炎药物、按摩、物理疗法,亚急性期、慢性期及康复期应用非街体抗炎药物、骨盆牵引、不负重、背肌练习等。急性期的各种方法有利于炎症的迅速消退,按摩可以改善突出髓核与神经根的相对关系,调整小关节,解除腰肌痉挛,改善局部微循环,使腰椎间盘突出的症状缓解或消失,然后要进行牵引复位、机械挤压复位,促使突出的椎间盘回纳或限制其继续外突,使破裂的纤维环在减少负荷的情况下尽早愈合(纤维环外、中层的营养供应依靠椎体周围起自脊椎动脉的小血管,其破裂后可自行修复)。

7 如何预防复发

髓核在人体中起到轴承和液压的作用,由于所受的压力,在一天之中会出现椎间盘的扁化现象即当持续压力存在时,凝胶样的髓核中的水份因受压通过微孔向椎体外逸,有病变的椎间盘或年老的椎间盘受负荷后扁化更为明显,进而不易恢复到原来高度。由于髓核有这种类似水泵的作用,所以要适时的休息以减少椎间盘的负荷。加强腰背肌的锻炼使其有足够肌力维持腰椎的稳定性,形成主动性的自我保护机制。在这里十分强调腰背肌的锻炼,因为腰椎的稳定性依靠脊柱本身(被动稳定系统)和与之相关联的肌肉系统(主动稳定系统)来维持,任何一系统的功能或器质性病损所引起的腰椎不稳将会由另一系统代偿来维持稳定。治疗腰椎间盘突出症的关键是解除压力和维持平衡,两者相辅相成。平时要注意站、坐、行和劳动姿势,使椎间盘所受压力最小。

目前腰椎间盘突出的机制仍有争议的地方,在临床实践中应根据病人的实际情况,采用保守治疗或手术治疗,使腰椎间盘突出症的治疗达到一个平衡,对于减少病人痛苦,恢复病人的工作生活能力具有积极的意义。

-

点击查看å

点击查看å摘要:本文以图文的形式介绍了脊柱侧弯的分类、表现、危害等。

脊柱侧弯

近几年,国家在对青少年的健康普查中,发现有一种流行病的发病率较高,但家长们往往忽视,这种流行病在医学界被称为青少年脊柱侧凸症,它对青少年的身体健康和身心健康危害较大。据调查,这类病人的死亡年龄平均为46.4岁,死亡率比正常人几乎高一倍,其中60%有心肺疾病,40%~90%有腰痛史,97%劳动力下降,17%不能工作,70%女性未婚。那么,究竟什么是脊柱侧凸症呢?

脊柱侧凸症是脊柱上一个或一个以上椎体向侧方旋转、弯曲而形成的畸形,体表的典型特征是双肩不对称、不等高或后侧肋骨隆起或腰部三角不对称等,并伴有腰酸痛,胸口闷。脊柱侧凸症可分两大类:一大类是非结构性脊柱侧凸,它主要是由于青少年的坐姿不正、下肢不等长引起的代偿性脊柱侧凸;另一类是结构性脊柱侧凸,它又可分为原因明确的症候性脊柱侧凸如脑瘫、儿麻、进行性肌萎缩、半椎体、脊柱骨折、胸部手术、脊髓瘤等引起的脊柱侧凸,以及特发性脊柱侧凸。其中,特发性脊柱侧凸的发病率最高,约占80%,病因有神经肌肉学说、脊柱结构学说、内分泌学说、姿式平衡学学说、遗传学说等。发病时间大约在青少年第二性征发育时,发展速度很快,两三个月内侧凸角度会急速加大,且伴随疼痛、心跳气短。国内外一些著名的医学专家曾对4个月~79岁的此类病症进行过抽查,结果表明女性发病占80%~90%,5~10度1∶1,10~20度1∶2,20~30度1∶5,30度以上1∶10。

1 :什么叫脊柱侧弯?

正常人的脊柱从背面或前面看是直的,也就是说从枕骨结节到骶骨棘的所有脊柱棘突成一条直线。如果脊柱向左或向右偏离了这条中轴线,并超过10°,即称为脊柱侧凸(弯)。

2 :脊柱侧凸有哪几类?

脊柱侧凸有很多分类方法,但一般习惯上按病因分类,可分为:

(1)特发性脊柱侧凸:这类侧凸最多见,其确切病因还不清楚。

(2)先天性脊柱侧凸:其常见原因是椎体形成不良和分节不良。

(3)神经肌肉性脊柱侧凸。包括上运动神经元性,如脑瘫引起的侧凸,和下运动神经元性,如小 儿麻痹后遗症性侧凸。此外,脊髓空洞和脊髓纵裂伴发的侧凸也属此类。

(4)间质病变性脊柱侧凸如马凡氏综合征、埃当二氏综合征等。

(5)神经纤维瘤病性脊柱侧弯。

(6)类风湿性疾病性脊柱侧凸。

(7)创伤性脊柱侧凸。3 :脊柱侧凸有何表现?

特发性脊柱侧凸通常在10岁左右由父母或其它亲属在给小孩洗澡时发现,多因为小孩后背不平而发现。其它表现有:双肩不等高、骨盆不等高、双下肢不等长等。先天性脊柱侧凸较容易被发现,由于畸形一出生就存在,所以大部分在出生后即可发现。表现为后背不平,如伴有脊柱裂,则会有背部异常毛发等。部分病人发现较晚,但一般在5岁左右被发现。如为神经纤维瘤病性脊柱侧凸,其典型表现为全身多发咖啡斑,同时小孩会伴有营养不良表现。

4 :脊柱侧凸有何危害?

脊柱侧凸的危害包括生理和心理两方面。生理方面的影响包括对脊柱本身和脊柱周围组织和器官的影响。对脊柱本身而言,脊柱侧凸引起脊柱生长不平衡,影响身高发育;其次是侧凸引起脊柱两侧受力不平衡,可引起腰背痛,并可在凹侧产生骨刺,压迫脊髓或神经,引起截瘫或椎管狭窄。对脊柱周围组织器官来说,侧凸可影响胸廓发育,压迫心肺,进而引起心、肺功能障碍或衰竭;还可产生严重的外观畸形,如剃刀背、驼背、骨盆倾斜、双肩不等高和双下肢不等长等。心理方面的影响主要是脊柱侧凸所致畸形使许多患儿有自卑情绪,严重影响儿童心理的健康发展。

5 :什么是特发性脊柱侧凸?

特发性脊柱侧凸是指发病原因不明的一种脊柱侧凸,好发于女性,男女比例为1:4左右。它又分三类:婴儿型脊柱侧凸(0-3岁),幼儿型脊柱侧凸(3-10)岁,青少年型脊柱侧凸(>10岁),其中尤以青少年型最多见。也就是说大部分病人是在10 岁以后才发现脊柱侧凸的。

6 :如何治疗特发性脊柱侧凸?

超过20°的特发性脊柱侧凸可以采取非手术疗法,常用的有支具疗法和体疗,其中以支具治疗最为可靠,体疗是辅助疗法。小于20°的侧凸可定期拍片,一般周期是6个月。如果无发展则继续观察,如有发展,则需支具治疗。支具治疗必须正规,要根据不同类型的侧弯做不同的支具,同时,需要24小时配带,直至发育停止。每半年需拍片复查,以检查支具治疗效果。并根据身体生长情况调整或更换支具。配带支具期间每天应行1小时左右的体操或体育锻炼,以防支具配带时间过长而出现肌肉萎缩,若配带支具期间侧凸继续加重并超过40-45°就要及时采取手术治疗。

7 :脊柱侧弯什么年龄做手术最合适?

对特发性脊柱侧凸而言,年龄越小脊柱柔软性越好,矫形效果越好。但12岁以下的小孩骨骼发育较差,若过早作后方融合术,手术后当时效果很好,但随着小孩的进一步发育,脊柱前方继续生长将产生旋转,使畸形加重,并且对身高影响较大。因此,手术年龄应选择在12岁以上到停止发育之前。但对于婴儿型和幼儿型脊柱侧凸,或一些特殊侧凸类型还需另行考虑,不应一味顾虑手术对身高的影响而延误最佳手术时机。

8 :脊柱侧弯如何选择手术方法?

特发性脊柱侧凸的手术矫形方法很多,单个胸腰弯和腰弯一般建议采用前路手术,对胸弯柔韧性好(凸侧Bending相上小于25度)的部分双弯,也可行选择性腰椎融合而使胸弯自动矫正(见典型病例)。前路手术的优点是融合节段较短且创伤较小,去旋转和矫正后凸的效果较后路好。对僵硬侧凸,可先行前路松解手术,再行后路手术以达到较好矫形效果。对骨胳发育远未成熟的病人,或年龄小于10岁,月经初潮未来,应先行前路骨骺阻滞术,阻止脊柱前方的生长,再行后路手术,以避免手术后畸形的加重。对大多数的特发性脊柱侧凸,后路手术大多可达到较好的结果,但它有融合范围长、出血较前路多的缺点。

9 :如何治疗先天性脊柱侧凸?

由于先天性脊柱侧凸病因明确,并且多为进行性,保守治疗无效,所以除少数对称性畸形外,大多需早期手术治疗。手术年龄视畸形类型不同也不相同,如果是半椎体引起的先天性脊柱侧凸或后凸,半椎体切除术是最理想的手术方法,手术年龄以5岁左右为好(见典型病例)。手术越早,矫形效果越好,融合节段越短,对患儿身高影响就越小。那种认为等小孩长大后再手术的想法是错误的。

10 :家长如何能早期鉴别自己小孩是否患有脊柱侧凸?

由于脊柱侧凸病人不痛不痒,毫无症状,若家长不太留意,常常很难早期发现。有以下几个方法可帮助早期发现:一是洗澡时注意小孩背部是否对称、是否有局部隆起,如有怀疑,可让小孩向前弯腰,保持膝部伸直,自己站在小孩对侧,如有不对称,则应至医院拍片检查。二是检查皮肤是否有异常毛发、色癍或瘤样突起。异常毛发常提示存在有脊柱裂等畸形,而色癍或皮下多发包块则提示有神经纤维瘤病可能。三是检查小孩是否有步态异常,如有应检查骨盆是否水平。由于不同侧凸的发病年龄不同,因此,应对小孩定期检查,以免延误诊治。

-

点击查看å

点击查看å摘要:

介绍

膝骨关节炎在世界范围内都是疼痛和运动功能残疾的主要因素。2010 年1 月国际骨关节炎研究学会(OARSI)颁布了基于询证医学和专家共识的治疗髋膝关节骨关节炎更新版指南。自从2010 版指南发布以来,膝骨关节炎治疗的询证基础发生了改变。本指南制定的目的是纳入最近发表的相关文献证据,评估既往治疗骨关节炎推荐策略中需要改进或需要新扩展的措施。

本指南的检索策略基于既往OARSI 的文献综述和指南,检索2010 年指南之后的Meta 分析、系统综述(SR)和随机对照研究(RCT),文献更新时间至2013 年3 月。

治疗策略推荐基于RAND-UCLA 适合法,将每一种治疗策略采用9 分评分表进行评价,其中1 ~ 3 分被认为“不适宜”,4 ~ 6 分被认为“不确定”,7 ~ 9 分被认为“适宜”。

为增强每种治疗推荐对不同健康状况和骨关节炎严重程度患者的特异性,本指南将骨关节炎分成了4 种亚型。

表1 骨关节炎4 种亚型

治疗策略推荐

非药物干预治疗

针灸

推荐等级:不确定

推荐理由:最近1项研究对16个RCTs的分析显示,与对照组比较,针灸显示出统计学优势,然而并没有达到临床的显著性差异。

证据等级:系统综述和RCTs的Meta分析

浴疗法/SPA疗法

推荐等级:

适宜:多关节骨关节炎合并并发症

不确定:没有合并并发症

不确定:仅存在膝骨关节炎

推荐理由:2009年2篇系统综述和1篇RCT文献证实浴疗法对于疼痛症状有益。在投票环节,浴疗法被认为仅对于多关节骨关节炎合并并发症的患者是适宜的,因为对这些人群可供选择的治疗方法有限。

证据等级: S R 和R C T s 的Meta分析

生物力学的干预

推荐等级:适宜

推荐理由:2011年的1篇系统综述和3篇最近的RCTs文献评估认为膝关节护具对于膝骨关节炎保守治疗有效。

证据等级:RCTs的系统综述和非随机临床试验

手杖

推荐等级:

适宜:仅膝骨关节炎

不确定:多关节骨关节炎

推荐理由:1篇单盲的RCT研究得出结论,手杖对于膝骨关节炎患者可减轻疼痛和改善功能,部分改善生活质量。

证据等级:单盲的RCT研究

拐杖

推荐等级:不确定

推荐理由:目前没有足够的证据支持使用拐杖作为手杖的有效替代。

证据等级:OAGDG的专家共识

电疗法/神经肌肉的电刺激

推荐等级:不适宜

推荐理由:2012年1篇系统综述和Meta分析证实神经肌肉电刺激的疗效存在不一致性,其结论是需要进一步的研究证实这种治疗的疗效。

证据等级: 系统综述和RCTs的Meta分析

运动疗法(地面运动)

推荐等级:适宜

推荐理由:最近4篇Meta分析发现对于膝骨关节炎,地面运动可短期轻微改善疼痛和功能情况。Meta分析显示太极对于膝骨关节炎的疼痛和功能改善具有较好的优势。

证据等级:系统综述和RCTs的Meta分析.

运动疗法(水中运动)

推荐等级:适宜

推荐理由:2007年1篇系统综述发现对于功能和生活质量的改善在短期有轻到中度的疗效,但是对于疼痛的改善仅是轻微的。

证据等级:系统综述和RCTs的Meta分析、非完全随机的试验

力量训练

推荐等级:适宜

推荐理由: 2 0 1 1 年的1 篇Meta分析和系统综述证实,与对照组比较力量锻炼对于减轻疼痛和改善功能具有中度疗效。力量训练包含下肢抗阻力锻炼和股四头肌功能锻炼。

证据等级: 系统综述和RCTs的Meta分析.

自我管理和教育

推荐等级:适宜

推荐理由:2011年1篇Meta分析和2005年1篇Meta分析发现对于疼痛和残疾,自我管理具有中度的效应,建议通过群组聚会和电话随访进行管理和教育。

证据等级: 系统综述和RCTs的Meta分析。

经皮电神经刺激

推荐等级:

不确定:仅膝骨关节炎

不适宜:多关节骨关节炎

推荐理由:2009年1篇系统综述发现,由于方法学的欠缺和高度的不均衡性,经皮电神经刺激对于膝骨关节炎的疼痛缓解作用不确定。

证据等级:系统综述和随机或非随机的临床试验

体重管理

推荐等级:适宜

推荐理由:2007年1篇系统综述和Meta分析发现对于超重的膝骨关节炎患者在减轻体重后出现了疼痛的缓解和功能的改善。

总体的证据等级:系统综述和RCTs的Meta分析.

超声波

推荐等级:

不确定:仅膝骨关节炎

不适宜:多关节骨关节炎

推荐理由:2010年2篇系统综述显示对于膝骨关节炎,超声波可能有一定效应,但证据质量较低。2012年1篇RCT发现对于疼痛和功能没有明显改善。

证据等级:系统综述和RCTs的Meta分析.

药物干预治疗

对乙酰氨基酚

推荐等级:

适宜:无相关并发症患者

不确定:存在相关并发症患者

推荐理由:2010年1篇系统综述和Meta分析发现对乙酰氨基酚对于骨关节炎的疼痛症状疗效低。2012年1篇安全性综述表示对乙酰氨基酚存在发生不良事件的风险,包括胃肠道不良事件和多器官功能衰竭。

证据等级:系统综述和RCTs的Meta分析.

鳄梨大豆未皂化物

推荐等级:不确定

推荐理由:2008年1篇系统综述和Meta分析对比了644例髋膝关节骨关节炎鳄梨大豆未皂化物治疗的情况,结果证实在疼痛缓解方面具有轻微疗效。

证据等级:系统综述和RCTs的Meta分析.

辣椒素

推荐等级:

适宜:仅膝骨关节炎无相关并发症

不确定:多关节骨关节炎合并并发症

推荐理由:2011年1篇文献对既往系统综述和RCT文献的有效性进行了综述,认为辣椒素对于疼痛的缓解优于安慰剂,其效应达50%,但会增加局部副作用的发生。

证据等级:RCTs的系统综述

皮质甾类

推荐等级:适宜

推荐理由:最近2篇系统综述证实短期可明显减轻疼痛症状,短期效应明显优于关节腔内注射透明质酸。对于长期的疼痛缓解,应该考虑采取其他的治疗方式。

证据等级:系统综述和RCTs的Meta分析

软骨素

推荐等级:不确定

推荐理由:4篇系统综述观察了软骨素对于膝骨关节炎的疗效,对于症状的缓解结果不同,一些综述发现与安慰剂相比,软骨素对于疼痛的缓解没有明显优势。

证据等级:系统综述和RCTs的Meta分析.

双醋瑞因

推荐等级:不确定

推荐理由:2010年1篇系统综述和Meta分析发现双醋瑞因与安慰剂对比,对于骨关节炎的疼痛症状在短期具有轻微的改善作用,但是相关文献存在很大程度上的不均匀性。这篇综述发现使用双醋瑞因会增加腹泻的风险。

证据等级: 系统综述和RCTs的Meta分析

度洛西汀

推荐等级:

适宜:无并发症患者

适宜:多关节骨关节炎合并并发症患者

不确定:仅膝关节骨关节炎合并并发症患者

推荐理由:2012年1篇系统综述和2011年的1篇RCT文献对比了度洛西汀和安慰剂的情况,结果发现对于骨关节炎的慢性疼痛,度洛西汀具有有效性且可以接受。

证据等级: 系统综述和RCTs的Meta分析

氨基葡萄糖

推荐等级:不确定

推荐理由:2篇系统综述对比了氨基葡萄糖和安慰剂治疗骨关节炎的疗效,结果发现对于疼痛的缓解和功能的恢复存在不一致性。

证据等级: 系统综述和RCTs的Meta分析.

透明质酸

推荐等级:

不确定:仅膝骨关节炎

不适宜:多关节骨关节炎

推荐理由:1篇综述比较了关节腔注射透明质酸和注射皮质类固醇的情况,结果发现在注射后的2周,皮质类固醇作用更加明显,而12周和26周,透明质酸效果更加明显。

证据等级: 系统综述和RCTs的Meta分析

非甾体类抗炎药(口服的非选择性药物)

推荐等级:

适宜:无并发症患者

不确定:存在中度并发症风险的患者

不适宜:存在高度并发症风险的患者

推荐理由:2011年1篇综述提示NSAIDs 药物伴随有增加严重胃肠道、心血管及肾脏损害的风险。现在市场所使用的NSAIDs 中,双氯芬酸伴随较高的肝功能异常。

证据等级: 系统综述和RCTs的Meta分析.

非甾体类抗炎药(口服的COX-2抑制剂)

推荐等级:

适宜:无并发症患者

适宜:多关节骨关节炎有中度并发症风险

不确定:仅膝关节骨关节炎存在中度并发症风险的患者

不适宜:高度并发症风险患者

推荐理由:2011年1篇综述发现与非选择性NSAIDs 相比,选择性COX-2的NSAIDs会更好或更加容易耐受。塞来昔布有较低胃部并发症的发生,但是发生心血管并发症的风险更高。

证据等级: 系统综述和RCTs的Meta分析

非甾体类抗炎药(局部用药)

推荐等级:

适宜:仅膝关节骨关节炎

不确定:多关节骨关节炎

推荐理由:2011年1篇文献发现对于膝骨关节炎,NSAIDs局部用药和口服用药效果相当。局部用药伴随较低的胃肠道不良事件,但是相对于口服用药,容易发生局部皮肤不良反应。

证据等级: 系统综述和RCTs的Meta分析

类罂粟碱

推荐等级:不确定

推荐理由:2009年1篇系统综述和Meta分析观察了类罂粟碱对于髋膝骨关节炎的效果,结果发现芬太尼透皮贴剂对于疼痛症状和功能改善具有小作用,但是治疗后出现不良事件的概率较安慰剂高4倍。

证据等级: 系统综述和RCTs的Meta分析

阿片类药物

推荐等级:不确定

推荐理由:2009年1篇系统综述分析了对疼痛缓解的情况,结果发现对于髋膝骨关节炎患者,可待因中度有效,羟考酮轻到中度有效,吗啡轻度有效。2006年综述发现曲马朵相对于安慰剂有轻微的疗效,但是没有统计学差异。

证据等级:系统综述和RCTs的Meta分析

利塞膦酸钠

推荐等级:不适宜

推荐理由:2012年1篇系统综述发现利塞膦酸钠并没有减少膝骨关节炎的症状或体征,但是减少了软骨退变的信号,认为需要进一步的RCT研究评估利塞膦酸钠对于膝骨关节炎症状、功能方面的有效性。

证据等级:系统综述和RCTs的Meta分析

玫瑰果

推荐等级:不确定

推荐理由:2008年1篇系统综述和1篇Meta分析发现与安慰剂对比,玫瑰果对于疼痛缓解具有良好疗效,但是由于可用数据的有限性,需要更大样本的试验进行评估。

证据等级:系统综述和RCTs的Meta分析

-

点击查看å

点击查看å强直性脊柱炎最早通用的诊断标准:

1961 年在罗马会议提出的,称罗马标准。

1966 年纽约会议对罗马标准进行修订,称为纽约标准:

诊断:

- 腰椎前屈、后伸、侧弯三个方向活动受限;

- 腰背痛史或现在症;

- 第 4 肋间隙测量胸廓活动度小于 2.5 厘米。

分级:

肯定强直性脊柱炎

- 双侧 3 ~4 级骶髂关节炎加一项以上临床标准;

- 单侧 3~4 级或双侧 2 级骶髂关节炎加第 l 项或第 2+3 项临床标准。

可能强直性脊柱炎: 双侧 3~4 级骶髂关节炎而不伴有临床标准者。

X 线骶髂关节炎分级:

- O 级:正常。

- 1 级:可疑变化。

- 2 级:轻度异常,可见局限性侵蚀、硬化,但关节间隙无变化。

- 3 级,明显异常,为中度或进展性骶髂关节炎,伴有下列一项或一项以上改变:侵蚀、硬化、关节间隙变窄,或部分强直。

- 4 级:严重异常;完全性关节强直。

1984 年,又有学者经研究提出了修改的纽约诊断标准:

诊断

- 临床标准

- 腰痛、僵硬 3 个月以上活动改善,休息无改善。

- 腰椎额状面和矢状面活动受限。

- 胸廓活动度低于相应年龄、性别的正常人。

放射学标准:

双侧骶髂关节炎达到或超过 2 级或单侧骶髂关节炎 3~ 4 级。

分级

- 1 肯定强直性脊柱炎:符合放射学标准和 1 项以上临床标准。

- 2 可能强直性脊柱炎:符合 3 项临床标准。符合放射学标准而不具备任何临床标准(应除去其他原因所致骶髂关节炎)。

该标准提商了强直性脊柱炎诊断的敏感性,但临床上 3 级 X 线骶髂关节炎的判定并不容易,且忽略了本病的早期症状,故亦不尽如人意。

以上的诊断标准都强调了腰痛、腰椎活动受限、胸廓活动受限和骶髂关节炎,只要注意这些要点,则本病的诊断并不困难。男性青少年,凡有急性或慢性腰及下背部疼痛、僵硬感,均应疑及本病,必须及早作骶髂关节 X 线摄片检查以明确诊断。

-

点击查看å

点击查看å摘要:

经常会有年轻患者前来咨询,表示非常担忧自己是否脊柱侧凸。的确,脊柱侧凸不仅会影响美观,甚至还会引起各种症状,影响工作和学习。

国际脊柱侧凸研究学会定义,测量站立正位片的脊柱侧方弯曲,角度大于 10°即为脊柱侧凸。

病因

最为常见的是特发性脊柱侧弯,好发于青少年,尤其是女性,患者往往伴有神经系统、内分泌系统以及营养代谢的异常,最为常见的是骨质疏松或成骨不全。此患有一定的家族遗传性,CHD7 是第一个被发现与之有关的基因。

先天性脊柱侧凸是另一大类常见的类型,可分为分节不全型、形成不良型、混合型,此型无确实的遗传学依据,主要原因为胚胎环境因素。

临床表现

特发性脊柱侧凸临床表现:主要为背部的畸形,极少数会有背部疼痛;脊柱可呈 S 形弯曲,剃刀背畸形。X 线主要特征为连续多个椎体偏离中线形成的弯曲,弯曲弧度变化比较均匀,呈光滑的弧形,不会见到骨性结构异常,有较锐利的弯曲时应怀疑是否系其它类型的脊柱侧凸。

其他类型如:

1、先天性脊柱侧凸发现背部畸形的年龄更早,常在第一个生长发育高峰就已发现,影像学检查可见分节不全、半椎体等骨性结构异常。

2、脊髓空洞症合并脊柱侧凸,发病更早,男性多于女性,胸弯多于腰弯,后凸更多见,侧凸弧度变化不均匀,进展快,MRI 可见脊髓空洞。

3、神经纤维瘤合并脊柱侧凸,有家族病史,皮肤可见牛奶咖啡斑,可有皮下神经纤维瘤,腋窝或腹股沟可见雀斑,侧凸弧度变化不均匀,常有后凸畸形。

非手术治疗:

最主要和最可靠的方法是支具治疗,适用于骨骼生长尚未停止的患者。

对于 Risser 征<II 度和月经未开始的患者: Cobb 角已达 30°,应立即进行支具治疗;对于 20~30°之间的患者,应严密随访,如每年进展超过 5°,应进行支具治疗;初诊时小于 20°的患者,则进行严密随访。

手术治疗指征

1、侧弯大于 50°;

2、侧弯大于 40°,且每年进展>5°;

3、侧弯在 40~50°,且患者发育未成熟;

4、支具治疗不能控制,侧弯快速进展者;

5、腰背痛明显或者有神经压迫症状者。手术目的是,防止畸形进展,恢复脊柱平衡,尽可能矫正畸形,尽量多的保留脊柱活动节段以及防止神经损害。

手术常用的技术为三维矫形和椎弓根螺钉固定技术,矫正率通常可达到 60~80%。

-

点击查看å

点击查看å摘要:【摘要】: 强直性脊柱炎( ankylosing spondylitis,AS) 是一种慢性进行性疾病,炎症性腰背痛和腰背部僵硬在疾病早期常见。随着疾病的进展,晚期可造成腰、背、颈、臀、髋部疼痛以及关节肿痛,严重者甚至发生脊柱畸形和关节强直。AS 在我国患病率初步调查为0. 3%左右。发病年龄通常在13 ~ 31 岁,高峰为20 ~ 30 岁。现代医学对其治疗没有切实有效的治愈方案,早诊断、早治疗可控制疾病恶化进展及防止畸形的产生。本文从AS 的发病原因、国际上对AS 诊断标准的演变、影像学诊断以及治疗等方面的进展情况进行综述。 【关键词】: 强直性脊柱炎,诊断,治疗,预后

强直性脊柱炎( ankylosing spondylitis,AS) 是一种慢性进行性疾病,主要侵犯骶髂关节、脊柱骨突、脊柱旁软组织及外周关节,并可伴发关节外表现。临床主要表现为腰、背、颈、臀、髋部疼痛以及关节肿痛,严重者可发生脊柱畸形和关节强直。早诊断和早治疗有助于改善AS患者的预后,提高患者的生活质量,减少致残率。近些年随着人们对AS认识的不断深入,关于AS的病因、诊断标准及治疗手段与以往相比均发生明显的变化。通过查阅文献,本文综述了近几年在AS诊断与治疗方面的最新研究进展。

1AS的病因

AS的病因目前尚未完全阐明,多数研究提示AS的发病可能与遗传、感染、免疫环境等因素有关。

1.1遗传因素

在AS发病机制中,遗传因素占有极其重要的作用。现已证实:主要组织相容复合物(MHC)单倍型HLA-B27与AS的易感性密切相关。Chung等人研究发现:HLA-B27阳性者AS的发病风险是HLA-B27阴性者的200~300倍[1]。双生子分析显示[2]:同卵双生子的AS患病一致率为50%,而异卵双生子则为15%。上述研究表明遗传因素在发病中起着重要作用。进一步分析发现:HLA-B27阳性异卵双生子的患病一致率为20%,提示HLA-B27基因对AS的发病有重要作用。然而,大约80%的HLA-B27阳性者并不发生AS,同时大约10%的AS患者表现为HLA-B27阴性,提示可能还存在其他因素参与AS发病。因此HLA-B27在AS患者中表达可能只是一个重要的遗传因素,但并不是影响本病的唯一因素。近些年,随着基因芯片技术的低成本化、高精度化和研究设计、分析方法的成熟化和商业化,科学家发现在非MHC区域可能存在多个AS易感基因。Reveille等人通过全基因组扫描研究(GWAS)首次证实IL23R和ERApl与AS发病相关[3]。后续研究中又发现染色体2p15、2lq22区域及ANTXRZ、IL1R2、CARD9、TRADD、TNFR1、PTGER4和TBKBP1均为AS发病相关的基因[4-5]。然而由于不同人种自身存在的遗传差异,这些非MHC基因在不同研究间得到重复验证的易感区域较少。

1.2感染因素

临床上,多数AS患者都有泌尿系统及肠道感染病史,提示感染可能是AS的诱发因素[7]。Braun等人的一项研究显示[6]:HLA-B27转基因老鼠暴露于正常环境下会出现肠道感染及关节炎,而无菌环境下生长的老鼠则不会出现上述情况,这一现象提示AS除与遗传因素相关外,感染也可能是一个重要的发病因素。Keller等人[8]发现:AS患者与对照组人群相比发生慢性牙周炎的概率显著增加(41.5%vs25.9%),提示AS的发病可能与慢性牙周炎之间存在密切联系。

1.3免疫因素

免疫因素在AS的发病过程中同样发挥重要的作用。Kim等[9]人回顾分析了625例均行抗环瓜氨酸肽(CCP)抗体检测的AS患者,结果发现:AS患者外周关节炎的发生率与抗CCP抗体显著相关,尤其与抗CCP抗体滴度正常高限3倍以上升高明显有关。不足之处在于抗CCP抗体在AS患者中检出率较低,仅为4%。Lin等[10]对比分析了66例AS患者、30例类风湿关节炎患者及30例健康志愿者,结果发现:AS患者外周血淋巴细胞CD154表达远远高于健康志愿者及类风湿关节炎患者,提示T细胞的辅助刺激因子CD154的异常表达与AS发病密切相关。国内林滇恬等[11]人收集90例AS患者的血清,采用ELISA测定血清中的IL27水平,并与30例健康对照者进行比较,结果显示:AS患者组血清IL27水平明显高于健康对照组;且血清IL27水平与ESR、CRP及BASDAI呈正相关,上述结果提示:IL27可能参与了AS炎症与免疫反应。Harrington等人经过深入研究发现:HLA-B27二聚体通过先天的免疫机制引起包括Th17通路的活化[12-13],从而激活自身免疫系统是导致AS发生的原因。

1.4内分泌因素

近年的研究发现,内分泌因素可能也是AS发病的一个重要因素。Kebapcilar等人通过对49例AS患者及对照组对比研究发现:在年龄、体重、性别、腰围等因素无差别的情况下,两组人的基础激素分泌无差别,而在注射小剂量的促肾上腺素后,AS患者激素分泌无明显增加,这一结果提示:AS患者下丘脑-垂体-肾上腺轴受损可能是造成AS发病的原因之一[14]。

2AS诊断标准的演变

关于AS的诊断,目前仍多采用1984年修订的AS纽约标准。但AS患者早期表现通常不典型,放射学标准只反映骶髂关节的形态学变化,当骶髂关节出现放射学改变时,患者发病可能已非早期,不利于早期治疗。因此对于这些暂时不符合上述标准者,可参考有关脊柱关节炎(SpA)的诊断标准进行治疗,目前这些标准主要包括欧洲脊柱关节病研究组(ESSG)和2009年国际脊柱关节炎评估工作组(ASAS)推荐的中轴型SpA的分类标准。

2.1修订的纽约标准[15](1984年)

该标准提高了诊断AS的敏感性,但存在一定的弊端,患者平均发病7年左右才能被诊断,尤其对早期或不典型者很容易漏诊[16]。其主要内容包括:①下腰背痛的病程至少持续3个月,疼痛随活动改善,但休息不减轻;②腰椎在前后和侧屈方向活动受限;③胸廓扩展范围小于同年龄和性别的正常值;④双侧骶髂关节炎Ⅱ~Ⅳ级,或单侧骶髂关节炎Ⅲ~Ⅳ级。如果患者具备④并分别附加①~③条中的任何1条即可确诊为AS。

2.3ESSG标准(1991年)

临床上对于一些病情较轻或不典型,尚不能完全符合纽约标准的患者可参照ESSG诊断标准。其内容主要包括:炎性腰背痛或非对称性以下肢关节为主的滑膜炎,并附加以下项目中的任何一项即可诊断:①阳性家族史;②银屑病;③炎性肠病;④关节炎前1个月内的尿道炎、宫颈炎或急性腹泻;⑤双侧臀部交替疼痛;⑥肌腱末端病;⑦骶髂关节炎。2.4ASAS推荐的中轴型SpA的分类标准[17](2009年)该标准明显提高了SpA的早期诊断率,可指导进行早期干预治疗。该标准敏感性为82.9%,特异性为84.4%。在临床研究中能可靠分类患者,有利于早期中轴型SpA患者的诊断与治疗。其内容主要包括:起病年龄<45岁和腰背痛>3个月的患者,加上符合下述中1条标准:①影像学提示骶髂关节炎加上≥1个SpA特征;②HLA-B27阳性加上≥2个SpA特征。其中影像学提示骶髂关节炎指的是:①MRI提示骶髂关节活动性(急性)炎症,高度提示与SpA相关的骶髂关节炎或②明确的骶髂关节炎影像学改变(根据1984年修订的纽约标准)。SpA特征包括:①炎性背痛;②关节炎;③起止点炎(跟腱);④眼葡萄膜炎;⑤指(趾)炎;⑥银屑病;⑦克罗恩病,溃疡性结肠炎;⑧对非甾体抗炎药(NSAIDs)反应良好;⑨SpA家族史;⑩HLA-B27阳性;瑏瑡CRP升高。

3AS影像学诊断进展

3.1X线片检查

AS的诊断标准中影像学标准必不可少。骶髂关节的X线片最初表现为骶髂面边缘不规则,然后逐出现关节面破坏,关节间隙变宽,关节面软骨下骨硬化,后期发展为关节间隙变窄、消失甚至完全融合。由于骶髂关节形状不规则,S形关节结构从侧面到中间的倾斜,引起髂骨和骶骨在仰卧位的标准前后位(AP位)影像有大量重叠,使得关节间隙模糊。而在英美国家则喜欢采用后前位成像。患者取俯卧位,球管角度倾斜25°~30°,可以消除仰卧AP位成像的缺陷。但是,这种方法是否比其他方法更具优越性,目前国际上并未达成一致。

3.2CT检查

CT在显示诊断AS的细小改变方面,有相对高的敏感性,因此提高了病变的检出率,能把骶髂关节分层显示,基本上避免了结构上的重叠。其优势主要表现在对关节病变的细微征象如轻度骨硬化、模糊、侵蚀及关节间隙的轻度变窄、不对称显示更加确定,从而有利于临床早期确诊,并对疗效进行更准确的追踪观察。但目前尚未有关于AS的骶髂关节CT评价标准,CT分级与X线片的评判标准基本相同。

3.3放射性核素骨显像检查(SPECT)

放射性核素骨显像检查是一种反映骨代谢的显像方法。在诊断AS方面,放射性核素骨显像可以比X线检查早2~6个月。但对于该方法的早期诊断价值尚有争议,其原因可能为性别、年龄对正常人SI/S比值影响较大。在AS早期,炎性病变主要局限于骶髂关节,SI/S比值增大;随着病情发展骶髂关节局限性炎症侵犯骶骨及周围组织,骶髂关节及骶骨部位放射性均增高,导致中期患者SI/S比值下降;至AS晚期,骨关节发生强直融合,局部血流量及代谢较强直性脊柱炎早期明显降低,放射性药物的吸收减少,SI/S比值接近于正常。

3.4核磁共振(MRI)

MRI比X线片更能早期发现骶髂关节的变化。众多研究表明,MRI对骶髂关节的早期及活动期炎症表现均具有较高的敏感性。MRI能观察到骨髓水肿、软骨的异常改变及骨髓内脂肪沉积,可作为AS骶髂关节炎早期诊断方法[18-19]。2009年ASAS/类风湿关节炎临床试验疗效评估标准(OMERACT)MRI工作组发布共识,明确提出MRI诊断骶髂关节炎的标准仅包括骨髓呈水肿征象[20]。其中骨髓水肿征象在伴脂肪抑制的T2序列或STIR序列中表现为高信号,应出现于软骨下或关节周围区域;如一个层次内仅一个区域有骨髓水肿,则须在另一层次发现相似病变,如有两处或更多区域出现水肿信号,则须一个层次即可诊断;单独出现的滑膜炎、附着点炎或滑囊炎等,而不伴有BMO/骨炎,不足以定义MRI骶髂关节炎。

3.4穿刺活检

最近Gong等人[21]对109例怀疑骶髂关节炎的患者进行穿刺活检,通过与CT、MRI诊断手段相比较发现:在早期诊断骶髂关节炎方面,穿刺活检技术比MRI敏感性更好,检出更早。但这项检查为有创检查,是否能够得到患者的广泛接受目前还不明确。

4AS的治疗进展

目前AS尚无根治的方法。但是患者如能及时诊断及合理治疗,可以控制症状并改善预后。AS的治疗方法主要包括:非药物治疗、药物治疗与手术治疗。

4.1非药物治疗

关于非药物治疗的方法,2010年国内风湿病协会制定了具体的方案[22]。其内容主要包括:对患者及其家属进行疾病知识的教育;对患者进行长期的社会心理和康复治疗;劝导患者要合理和坚持进行体育锻炼;站立时应尽量保持挺胸、收腹和双眼平视前方的姿势,坐位应保持胸部直立;对疼痛或炎性关节或软组织给予必要的物理治疗;建议吸烟患者戒烟。

4.2药物治疗

4.2.1非甾体抗炎药(NSAIDs)

NSAIDs是目前治疗AS患者的首选药物,可迅速改善患者的腰背疼痛与晨僵,减少关节肿胀疼痛。2005年Wander等[23]对215例AS患者进行了一项为期2年的随机对照实验,分为长期服用NSAIDs组与按需用NSAIDs组。结果发现:与按需用药组相比,长期用药组的疗效和不良反应无显著差别,但其X线评分明显降低,提示持续使用NASID可延缓有症状AS患者的脊柱影像学进展。然而由于服用NSAIDs药物往往会带来胃肠道及心血管等方面的不良反应风险,患者常难以坚持长期用药。最近Braun等人通过研究发现:NSAIDs发挥最大疗效是在服药2周后[24],因此ASAS在评估某个特定NSAIDs是否有效时,建议应持续规则使用同样剂量至少2周[25]。如1种药物治疗2~4周疗效不明显,应改用其他不同类别的NSAIDs。在用药过程中应监测药物不良反应并及时调整[22]。

4.2.2抗肿瘤坏死因子α(TNFi)治疗

目前用于治疗AS的TNFi主要包括:依那西普(etanercept)、英夫利西单抗(infliximab)和阿达木单抗(adalimumab)。ASAS对于使用TNFi的建议为符合AS纽约诊断标准的患者,至少经2种NSAIDs药物治疗4周以上无效患者则可使用TNFi治疗[24]。治疗效果至少要在用药12周后进行评估。而对于外周关节受累的AS患者则应规律应用改善症状(DMARDs)药物治疗,其中优选柳氮磺胺吡啶(SSZ)。

最新的研究发现[26]:长期应用TNFi可抑制新骨形成,延缓AS患者影像学进展,尤其是对于尽早使用和长期维持的患者来说保护效应更佳。Baraliakos等人长期随访研究证实[27]:连续使用TNFi8年可减慢AS患者中轴新骨的形成,且TNFi无论是治疗累及中轴的还是周围关节的患者,其疗效均明显优于SSZ[28]。关于TNFi在治疗AS患者中的使用剂量,Vastesaeger等人[29]进行了对比研究,结果发现:高剂量(50mg2次/周)与常规剂量(50mg1次/周)依那西普在治疗AS的疗效上并无显著性差异。

4.3手术治疗

对于晚期AS患者,病变造成髋关节受累引起的关节间隙狭窄、强直和畸形可采取人工关节置换手术治疗[30]。置换术后绝大多数患者的关节痛得到控制,部分患者的功能恢复正常或接近正常,置入关节的寿命90%达10年以上。对于脊柱严重畸形活动受限的患者可以行脊柱截骨矫正手术[31];合并椎体骨折的患者需要长节段固定,通常伤椎上下各固定2个椎体,以分散各个固定点应力[32]。

5总结与展望

AS是一种多种因素共同参与的慢性炎症性疾病,虽然近年来对AS的诊断与治疗均已取得了良好的进展,但目前仍无法证实该病发生的确切病因,仍无法找到根治性的方法。继续深入研究AS的发病机制并针对其进行有效的干预与治疗是今后的发展方向。

参考文献:

[1] Chung HY,Machado P, van der Heijde D, et al. HLA - B27 positive patients differ from HLA - B27 negative patients in clinical presentation and imaging: results from the DESIR cohort of patients with recent onset axial spondyloarthritis[J]. Ann Rheum Dis,2011,70:1930 - 1936.

[2] Khan MA,Mathieu A,Sorrentino R, et al. The pathogenetic role of HLA - B27 and its subtypes[J]. Autoimmun Rev,2007,6: 183 -189.

[3] Reveille JD,Sims AM,Danoy P,et al. Genome - wide association study of ankylosing spondylitis identifies non - MHC susceptibility loci[J]. Nat Genet,2010,42: 123 - 127.

[4] Pointon JJ,Harvey D,Karaderi T, et al. The chromosome 16q region associated with ankylosing spondylitis includes the candidate genetumour necrosis factor receptor type 1 - associated death domain( TRADD) [J]. Ann Rheum Dis,2010,69: 1243 - 1246.

[5] Pointon JJ,Harvey D,Karaderi T, et al. Elucidating the chromosome 9 association with AS: CARD9 is a candidate gene[J]. Genes Immun,2010,11: 490 - 496.

[6] Braun J,Breban M,Maksymowych WP. Therapy for ankylosing spondylitis:new treatment modalities[J]. Best Pract Res Clin Rheumatol,2002,16: 631 - 651.

[7] Zochling J,Bohl - Buhler MH,Baraliakos X, et al. Infection and work stress are potential triggers of ankylosing spondylitis[J]. Clin Rheumatol,2006,25: 660 - 666.

[8] Keller JJ,Kang JH,Lin HC. Association between ankylosing spondylitis and chronic periodontitis: a population - based study[J]. Arthritis Rheum,2013,65: 167 - 173.

[9] Kim JO,Lee JS,Choi JY, et al. The relationship between peripheral arthritis and anti - cyclic citrullinated peptide antibodies in ankylosing spondylitis[J]. Joint Bone Spine,2013,80: 399 - 401.

[10] Lin Q,Lin Z,Gu J, et al. Abnormal high - expression of CD154 on Tlymphocytes of ankylosing spondylitis patients is down - regulated by etanercept treatment[J]. Rheumatol Int,2010,30: 317 - 323.

[11] 林滇恬,李晓琳,齐晨越,等. 强直性脊柱炎患者血清IL 27 水平的测定及临床意义[J]. 中国医科大学学报,2014,1: 19 - 21.

[12] Harrington LE,Hatton RD,Mangan PR, et al. Interleukin 17 - producing CD4 + effector T cells develop via a lineage distinct from the Thelper type 1 and 2 lineages[J]. Nat Immunol,2005,6: 1123 -1132.

[13] Xueyi L,Lina C,Zhenbiao W, et al. Levels of circulating Th17 cells and regulatory T cells in ankylosing spondylitis patients with an inadequate response to anti - TNF - alpha therapy[J]. J Clin Immunol,2013,33: 151 - 161.

[14] Kebapcilar L,Bilgir O,Alacacioglu A, et al. Impaired hypothalamo -pituitary - adrenal axis in patients with ankylosing spondylitis[J]. JEndocrinol Invest,2010,33: 42 - 47.

[15] van der Linden S,Valkenburg HA,Cats A. Evaluation of diagnostic criteria for ankylosing spondylitis. A proposal for modification of the New York criteria[J]. Arthritis Rheum,1984,27: 361 - 368.

[16] O’Shea F,Salonen D, Inman R. The challenge of early diagnosis in ankylosing spondylitis[J]. J Rheumatol,2007,34: 5 - 7.

[17] Rudwaleit M,van der Heijde D,Landewe R, et al. The development of assessment of spondylo arthritis international society classification criteria for axial spondyloarthritis ( part II) : validation and final selection [J]. Ann Rheum Dis,2009,68: 777 - 783.

[18] Sieper J,Rudwaleit M,Baraliakos X, et al. The assessment of spondylo arthritis international Society ( ASAS) handbook: a guide to assess spondyloarthritis[J]. Ann Rheum Dis,2009,2: ii1 - 44.

[19] Braun J,Baraliakos X. Imaging of axial spondyloarthritis including ankylosing spondylitis[J]. Ann Rheum Dis,2011,1: 97 - 103.

[20] Rudwaleit M, Jurik AG,Hermann KG, et al. Defining active sacroiliitis on magnetic resonance imaging ( MRI) for classification of axial spondyloarthritis: a consensual approach by the ASAS /OMERACTMRI group[J]. Ann Rheum Dis,2009,68: 1520 - 1527.

[21] Gong Y,Zheng N,Chen SB, et al. Ten years’experience with needle biopsy in the early diagnosis of sacroiliitis[J]. Arthritis Rheum,2012,64: 1399 - 1406.

[22] 中华医学会风湿病学分会. 强直性脊柱炎诊断及治疗指南[J].中华风湿病学杂志,2010,14: 557 - 559.

[23] Wanders A,Dv H,Landewe R,et al. Nonsteroidal antiinflammatory drugs reduce radiographic progression in patients with ankylosing spondylitis: a randomized clinical trial[J]. Arthritis Rheum,2005,52: 1756 - 1765.

[24] Braun J,van den Berg R,Baraliakos X,et al. 2010 update of the ASAS /EULAR recommendations for the management of ankylosing spondylitis[J]. Ann Rheum Dis,2011,70: 896 - 904.

[25] Braun J. Axial spondyloarthritis: thoughts about nomenclature and treatment targets[J]. Clin Exp Rheumatol,2012,30: 132 - 135.

[26] Haroon N, Inman RD,Learch TJ, et al. The impact of tumor necrosis factor alpha inhibitors on radiographic progression in ankylosing spondylitis [J]. Arthritis Rheum,2013,65: 2645 - 2654.

[27] Poddubnyy D,Sieper J. Radiographic progression in ankylosing spondylitis /axial spondyloarthritis: how fast and how clinically meaningful [J]. Curr Opin Rheumatol,2012,24: 363 - 369.

[28] Braun J,Pavelka K,Ramos - Remus C, et al. Clinical efficacy of etanercept versus sulfasalazine in ankylosing spondylitis subjects with peripheral joint involvement[J]. J Rheumatol,2012,39: 836 - 840.

[29] Vastesaeger N, van der Heijde D, Inman RD, et al. Predicting the outcome of ankylosing spondylitis therapy[J]. Ann Rheum Dis,2011,70: 973 - 981.

[30] 徐小会,朱锦宇,段永宏,等. 全髋关节置换术治疗强直性脊柱炎髋关节骨性强直畸形[J]. 中国矫形外科杂志,2013: 2333 -2338.

[31] 马原,余光宇,王鑫,等. 椎板V 型截骨矫正强直性脊柱后凸畸形的临床效果分析[J]. 中国矫形外科杂志,2011,24: 1941 -1943.

[32] 黄玉国,李永民,申勇. 强直性脊柱炎脊柱骨折的临床特点和手术治疗策略[J]. 中国矫形外科杂志,2012,8: 644 - 646.摘要:【摘要】: 强直性脊柱炎( ankylosing spondylitis,AS) 是一种慢性进行性疾病,炎症性腰背痛和腰背部僵硬在疾病早期常见。随着疾病的进展,晚期可造成腰、背、颈、臀、髋部疼痛以及关节肿痛,严重者甚至发生脊柱畸形和关节强直。AS 在我国患病率初步调查为0. 3%左右。发病年龄通常在13 ~ 31 岁,高峰为20 ~ 30 岁。现代医学对其治疗没有切实有效的治愈方案,早诊断、早治疗可控制疾病恶化进展及防止畸形的产生。本文从AS 的发病原因、国际上对AS 诊断标准的演变、影像学诊断以及治疗等方面的进展情况进行综述。 【关键词】: 强直性脊柱炎,诊断,治疗,预后

强直性脊柱炎( ankylosing spondylitis,AS) 是一种慢性进行性疾病,主要侵犯骶髂关节、脊柱骨突、脊柱旁软组织及外周关节,并可伴发关节外表现。临床主要表现为腰、背、颈、臀、髋部疼痛以及关节肿痛,严重者可发生脊柱畸形和关节强直。早诊断和早治疗有助于改善AS患者的预后,提高患者的生活质量,减少致残率。近些年随着人们对AS认识的不断深入,关于AS的病因、诊断标准及治疗手段与以往相比均发生明显的变化。通过查阅文献,本文综述了近几年在AS诊断与治疗方面的最新研究进展。

1AS的病因

AS的病因目前尚未完全阐明,多数研究提示AS的发病可能与遗传、感染、免疫环境等因素有关。

1.1遗传因素

在AS发病机制中,遗传因素占有极其重要的作用。现已证实:主要组织相容复合物(MHC)单倍型HLA-B27与AS的易感性密切相关。Chung等人研究发现:HLA-B27阳性者AS的发病风险是HLA-B27阴性者的200~300倍[1]。双生子分析显示[2]:同卵双生子的AS患病一致率为50%,而异卵双生子则为15%。上述研究表明遗传因素在发病中起着重要作用。进一步分析发现:HLA-B27阳性异卵双生子的患病一致率为20%,提示HLA-B27基因对AS的发病有重要作用。然而,大约80%的HLA-B27阳性者并不发生AS,同时大约10%的AS患者表现为HLA-B27阴性,提示可能还存在其他因素参与AS发病。因此HLA-B27在AS患者中表达可能只是一个重要的遗传因素,但并不是影响本病的唯一因素。近些年,随着基因芯片技术的低成本化、高精度化和研究设计、分析方法的成熟化和商业化,科学家发现在非MHC区域可能存在多个AS易感基因。Reveille等人通过全基因组扫描研究(GWAS)首次证实IL23R和ERApl与AS发病相关[3]。后续研究中又发现染色体2p15、2lq22区域及ANTXRZ、IL1R2、CARD9、TRADD、TNFR1、PTGER4和TBKBP1均为AS发病相关的基因[4-5]。然而由于不同人种自身存在的遗传差异,这些非MHC基因在不同研究间得到重复验证的易感区域较少。

1.2感染因素

临床上,多数AS患者都有泌尿系统及肠道感染病史,提示感染可能是AS的诱发因素[7]。Braun等人的一项研究显示[6]:HLA-B27转基因老鼠暴露于正常环境下会出现肠道感染及关节炎,而无菌环境下生长的老鼠则不会出现上述情况,这一现象提示AS除与遗传因素相关外,感染也可能是一个重要的发病因素。Keller等人[8]发现:AS患者与对照组人群相比发生慢性牙周炎的概率显著增加(41.5%vs25.9%),提示AS的发病可能与慢性牙周炎之间存在密切联系。

1.3免疫因素

免疫因素在AS的发病过程中同样发挥重要的作用。Kim等[9]人回顾分析了625例均行抗环瓜氨酸肽(CCP)抗体检测的AS患者,结果发现:AS患者外周关节炎的发生率与抗CCP抗体显著相关,尤其与抗CCP抗体滴度正常高限3倍以上升高明显有关。不足之处在于抗CCP抗体在AS患者中检出率较低,仅为4%。Lin等[10]对比分析了66例AS患者、30例类风湿关节炎患者及30例健康志愿者,结果发现:AS患者外周血淋巴细胞CD154表达远远高于健康志愿者及类风湿关节炎患者,提示T细胞的辅助刺激因子CD154的异常表达与AS发病密切相关。国内林滇恬等[11]人收集90例AS患者的血清,采用ELISA测定血清中的IL27水平,并与30例健康对照者进行比较,结果显示:AS患者组血清IL27水平明显高于健康对照组;且血清IL27水平与ESR、CRP及BASDAI呈正相关,上述结果提示:IL27可能参与了AS炎症与免疫反应。Harrington等人经过深入研究发现:HLA-B27二聚体通过先天的免疫机制引起包括Th17通路的活化[12-13],从而激活自身免疫系统是导致AS发生的原因。

1.4内分泌因素

近年的研究发现,内分泌因素可能也是AS发病的一个重要因素。Kebapcilar等人通过对49例AS患者及对照组对比研究发现:在年龄、体重、性别、腰围等因素无差别的情况下,两组人的基础激素分泌无差别,而在注射小剂量的促肾上腺素后,AS患者激素分泌无明显增加,这一结果提示:AS患者下丘脑-垂体-肾上腺轴受损可能是造成AS发病的原因之一[14]。

2AS诊断标准的演变

关于AS的诊断,目前仍多采用1984年修订的AS纽约标准。但AS患者早期表现通常不典型,放射学标准只反映骶髂关节的形态学变化,当骶髂关节出现放射学改变时,患者发病可能已非早期,不利于早期治疗。因此对于这些暂时不符合上述标准者,可参考有关脊柱关节炎(SpA)的诊断标准进行治疗,目前这些标准主要包括欧洲脊柱关节病研究组(ESSG)和2009年国际脊柱关节炎评估工作组(ASAS)推荐的中轴型SpA的分类标准。

2.1修订的纽约标准[15](1984年)

该标准提高了诊断AS的敏感性,但存在一定的弊端,患者平均发病7年左右才能被诊断,尤其对早期或不典型者很容易漏诊[16]。其主要内容包括:①下腰背痛的病程至少持续3个月,疼痛随活动改善,但休息不减轻;②腰椎在前后和侧屈方向活动受限;③胸廓扩展范围小于同年龄和性别的正常值;④双侧骶髂关节炎Ⅱ~Ⅳ级,或单侧骶髂关节炎Ⅲ~Ⅳ级。如果患者具备④并分别附加①~③条中的任何1条即可确诊为AS。

2.3ESSG标准(1991年)

临床上对于一些病情较轻或不典型,尚不能完全符合纽约标准的患者可参照ESSG诊断标准。其内容主要包括:炎性腰背痛或非对称性以下肢关节为主的滑膜炎,并附加以下项目中的任何一项即可诊断:①阳性家族史;②银屑病;③炎性肠病;④关节炎前1个月内的尿道炎、宫颈炎或急性腹泻;⑤双侧臀部交替疼痛;⑥肌腱末端病;⑦骶髂关节炎。2.4ASAS推荐的中轴型SpA的分类标准[17](2009年)该标准明显提高了SpA的早期诊断率,可指导进行早期干预治疗。该标准敏感性为82.9%,特异性为84.4%。在临床研究中能可靠分类患者,有利于早期中轴型SpA患者的诊断与治疗。其内容主要包括:起病年龄<45岁和腰背痛>3个月的患者,加上符合下述中1条标准:①影像学提示骶髂关节炎加上≥1个SpA特征;②HLA-B27阳性加上≥2个SpA特征。其中影像学提示骶髂关节炎指的是:①MRI提示骶髂关节活动性(急性)炎症,高度提示与SpA相关的骶髂关节炎或②明确的骶髂关节炎影像学改变(根据1984年修订的纽约标准)。SpA特征包括:①炎性背痛;②关节炎;③起止点炎(跟腱);④眼葡萄膜炎;⑤指(趾)炎;⑥银屑病;⑦克罗恩病,溃疡性结肠炎;⑧对非甾体抗炎药(NSAIDs)反应良好;⑨SpA家族史;⑩HLA-B27阳性;瑏瑡CRP升高。

3AS影像学诊断进展

3.1X线片检查

AS的诊断标准中影像学标准必不可少。骶髂关节的X线片最初表现为骶髂面边缘不规则,然后逐出现关节面破坏,关节间隙变宽,关节面软骨下骨硬化,后期发展为关节间隙变窄、消失甚至完全融合。由于骶髂关节形状不规则,S形关节结构从侧面到中间的倾斜,引起髂骨和骶骨在仰卧位的标准前后位(AP位)影像有大量重叠,使得关节间隙模糊。而在英美国家则喜欢采用后前位成像。患者取俯卧位,球管角度倾斜25°~30°,可以消除仰卧AP位成像的缺陷。但是,这种方法是否比其他方法更具优越性,目前国际上并未达成一致。

3.2CT检查

CT在显示诊断AS的细小改变方面,有相对高的敏感性,因此提高了病变的检出率,能把骶髂关节分层显示,基本上避免了结构上的重叠。其优势主要表现在对关节病变的细微征象如轻度骨硬化、模糊、侵蚀及关节间隙的轻度变窄、不对称显示更加确定,从而有利于临床早期确诊,并对疗效进行更准确的追踪观察。但目前尚未有关于AS的骶髂关节CT评价标准,CT分级与X线片的评判标准基本相同。

3.3放射性核素骨显像检查(SPECT)

放射性核素骨显像检查是一种反映骨代谢的显像方法。在诊断AS方面,放射性核素骨显像可以比X线检查早2~6个月。但对于该方法的早期诊断价值尚有争议,其原因可能为性别、年龄对正常人SI/S比值影响较大。在AS早期,炎性病变主要局限于骶髂关节,SI/S比值增大;随着病情发展骶髂关节局限性炎症侵犯骶骨及周围组织,骶髂关节及骶骨部位放射性均增高,导致中期患者SI/S比值下降;至AS晚期,骨关节发生强直融合,局部血流量及代谢较强直性脊柱炎早期明显降低,放射性药物的吸收减少,SI/S比值接近于正常。

3.4核磁共振(MRI)

MRI比X线片更能早期发现骶髂关节的变化。众多研究表明,MRI对骶髂关节的早期及活动期炎症表现均具有较高的敏感性。MRI能观察到骨髓水肿、软骨的异常改变及骨髓内脂肪沉积,可作为AS骶髂关节炎早期诊断方法[18-19]。2009年ASAS/类风湿关节炎临床试验疗效评估标准(OMERACT)MRI工作组发布共识,明确提出MRI诊断骶髂关节炎的标准仅包括骨髓呈水肿征象[20]。其中骨髓水肿征象在伴脂肪抑制的T2序列或STIR序列中表现为高信号,应出现于软骨下或关节周围区域;如一个层次内仅一个区域有骨髓水肿,则须在另一层次发现相似病变,如有两处或更多区域出现水肿信号,则须一个层次即可诊断;单独出现的滑膜炎、附着点炎或滑囊炎等,而不伴有BMO/骨炎,不足以定义MRI骶髂关节炎。

3.4穿刺活检

最近Gong等人[21]对109例怀疑骶髂关节炎的患者进行穿刺活检,通过与CT、MRI诊断手段相比较发现:在早期诊断骶髂关节炎方面,穿刺活检技术比MRI敏感性更好,检出更早。但这项检查为有创检查,是否能够得到患者的广泛接受目前还不明确。

4AS的治疗进展

目前AS尚无根治的方法。但是患者如能及时诊断及合理治疗,可以控制症状并改善预后。AS的治疗方法主要包括:非药物治疗、药物治疗与手术治疗。

4.1非药物治疗

关于非药物治疗的方法,2010年国内风湿病协会制定了具体的方案[22]。其内容主要包括:对患者及其家属进行疾病知识的教育;对患者进行长期的社会心理和康复治疗;劝导患者要合理和坚持进行体育锻炼;站立时应尽量保持挺胸、收腹和双眼平视前方的姿势,坐位应保持胸部直立;对疼痛或炎性关节或软组织给予必要的物理治疗;建议吸烟患者戒烟。

4.2药物治疗

4.2.1非甾体抗炎药(NSAIDs)

NSAIDs是目前治疗AS患者的首选药物,可迅速改善患者的腰背疼痛与晨僵,减少关节肿胀疼痛。2005年Wander等[23]对215例AS患者进行了一项为期2年的随机对照实验,分为长期服用NSAIDs组与按需用NSAIDs组。结果发现:与按需用药组相比,长期用药组的疗效和不良反应无显著差别,但其X线评分明显降低,提示持续使用NASID可延缓有症状AS患者的脊柱影像学进展。然而由于服用NSAIDs药物往往会带来胃肠道及心血管等方面的不良反应风险,患者常难以坚持长期用药。最近Braun等人通过研究发现:NSAIDs发挥最大疗效是在服药2周后[24],因此ASAS在评估某个特定NSAIDs是否有效时,建议应持续规则使用同样剂量至少2周[25]。如1种药物治疗2~4周疗效不明显,应改用其他不同类别的NSAIDs。在用药过程中应监测药物不良反应并及时调整[22]。

4.2.2抗肿瘤坏死因子α(TNFi)治疗

目前用于治疗AS的TNFi主要包括:依那西普(etanercept)、英夫利西单抗(infliximab)和阿达木单抗(adalimumab)。ASAS对于使用TNFi的建议为符合AS纽约诊断标准的患者,至少经2种NSAIDs药物治疗4周以上无效患者则可使用TNFi治疗[24]。治疗效果至少要在用药12周后进行评估。而对于外周关节受累的AS患者则应规律应用改善症状(DMARDs)药物治疗,其中优选柳氮磺胺吡啶(SSZ)。

最新的研究发现[26]:长期应用TNFi可抑制新骨形成,延缓AS患者影像学进展,尤其是对于尽早使用和长期维持的患者来说保护效应更佳。Baraliakos等人长期随访研究证实[27]:连续使用TNFi8年可减慢AS患者中轴新骨的形成,且TNFi无论是治疗累及中轴的还是周围关节的患者,其疗效均明显优于SSZ[28]。关于TNFi在治疗AS患者中的使用剂量,Vastesaeger等人[29]进行了对比研究,结果发现:高剂量(50mg2次/周)与常规剂量(50mg1次/周)依那西普在治疗AS的疗效上并无显著性差异。

4.3手术治疗

对于晚期AS患者,病变造成髋关节受累引起的关节间隙狭窄、强直和畸形可采取人工关节置换手术治疗[30]。置换术后绝大多数患者的关节痛得到控制,部分患者的功能恢复正常或接近正常,置入关节的寿命90%达10年以上。对于脊柱严重畸形活动受限的患者可以行脊柱截骨矫正手术[31];合并椎体骨折的患者需要长节段固定,通常伤椎上下各固定2个椎体,以分散各个固定点应力[32]。

5总结与展望

AS是一种多种因素共同参与的慢性炎症性疾病,虽然近年来对AS的诊断与治疗均已取得了良好的进展,但目前仍无法证实该病发生的确切病因,仍无法找到根治性的方法。继续深入研究AS的发病机制并针对其进行有效的干预与治疗是今后的发展方向。

参考文献:

[1] Chung HY,Machado P, van der Heijde D, et al. HLA - B27 positive patients differ from HLA - B27 negative patients in clinical presentation and imaging: results from the DESIR cohort of patients with recent onset axial spondyloarthritis[J]. Ann Rheum Dis,2011,70:1930 - 1936.

[2] Khan MA,Mathieu A,Sorrentino R, et al. The pathogenetic role of HLA - B27 and its subtypes[J]. Autoimmun Rev,2007,6: 183 -189.

[3] Reveille JD,Sims AM,Danoy P,et al. Genome - wide association study of ankylosing spondylitis identifies non - MHC susceptibility loci[J]. Nat Genet,2010,42: 123 - 127.

[4] Pointon JJ,Harvey D,Karaderi T, et al. The chromosome 16q region associated with ankylosing spondylitis includes the candidate genetumour necrosis factor receptor type 1 - associated death domain( TRADD) [J]. Ann Rheum Dis,2010,69: 1243 - 1246.

[5] Pointon JJ,Harvey D,Karaderi T, et al. Elucidating the chromosome 9 association with AS: CARD9 is a candidate gene[J]. Genes Immun,2010,11: 490 - 496.

[6] Braun J,Breban M,Maksymowych WP. Therapy for ankylosing spondylitis:new treatment modalities[J]. Best Pract Res Clin Rheumatol,2002,16: 631 - 651.

[7] Zochling J,Bohl - Buhler MH,Baraliakos X, et al. Infection and work stress are potential triggers of ankylosing spondylitis[J]. Clin Rheumatol,2006,25: 660 - 666.

[8] Keller JJ,Kang JH,Lin HC. Association between ankylosing spondylitis and chronic periodontitis: a population - based study[J]. Arthritis Rheum,2013,65: 167 - 173.

[9] Kim JO,Lee JS,Choi JY, et al. The relationship between peripheral arthritis and anti - cyclic citrullinated peptide antibodies in ankylosing spondylitis[J]. Joint Bone Spine,2013,80: 399 - 401.

[10] Lin Q,Lin Z,Gu J, et al. Abnormal high - expression of CD154 on Tlymphocytes of ankylosing spondylitis patients is down - regulated by etanercept treatment[J]. Rheumatol Int,2010,30: 317 - 323.

[11] 林滇恬,李晓琳,齐晨越,等. 强直性脊柱炎患者血清IL 27 水平的测定及临床意义[J]. 中国医科大学学报,2014,1: 19 - 21.

[12] Harrington LE,Hatton RD,Mangan PR, et al. Interleukin 17 - producing CD4 + effector T cells develop via a lineage distinct from the Thelper type 1 and 2 lineages[J]. Nat Immunol,2005,6: 1123 -1132.

[13] Xueyi L,Lina C,Zhenbiao W, et al. Levels of circulating Th17 cells and regulatory T cells in ankylosing spondylitis patients with an inadequate response to anti - TNF - alpha therapy[J]. J Clin Immunol,2013,33: 151 - 161.

[14] Kebapcilar L,Bilgir O,Alacacioglu A, et al. Impaired hypothalamo -pituitary - adrenal axis in patients with ankylosing spondylitis[J]. JEndocrinol Invest,2010,33: 42 - 47.

[15] van der Linden S,Valkenburg HA,Cats A. Evaluation of diagnostic criteria for ankylosing spondylitis. A proposal for modification of the New York criteria[J]. Arthritis Rheum,1984,27: 361 - 368.

[16] O’Shea F,Salonen D, Inman R. The challenge of early diagnosis in ankylosing spondylitis[J]. J Rheumatol,2007,34: 5 - 7.

[17] Rudwaleit M,van der Heijde D,Landewe R, et al. The development of assessment of spondylo arthritis international society classification criteria for axial spondyloarthritis ( part II) : validation and final selection [J]. Ann Rheum Dis,2009,68: 777 - 783.

[18] Sieper J,Rudwaleit M,Baraliakos X, et al. The assessment of spondylo arthritis international Society ( ASAS) handbook: a guide to assess spondyloarthritis[J]. Ann Rheum Dis,2009,2: ii1 - 44.

[19] Braun J,Baraliakos X. Imaging of axial spondyloarthritis including ankylosing spondylitis[J]. Ann Rheum Dis,2011,1: 97 - 103.

[20] Rudwaleit M, Jurik AG,Hermann KG, et al. Defining active sacroiliitis on magnetic resonance imaging ( MRI) for classification of axial spondyloarthritis: a consensual approach by the ASAS /OMERACTMRI group[J]. Ann Rheum Dis,2009,68: 1520 - 1527.

[21] Gong Y,Zheng N,Chen SB, et al. Ten years’experience with needle biopsy in the early diagnosis of sacroiliitis[J]. Arthritis Rheum,2012,64: 1399 - 1406.

[22] 中华医学会风湿病学分会. 强直性脊柱炎诊断及治疗指南[J].中华风湿病学杂志,2010,14: 557 - 559.

[23] Wanders A,Dv H,Landewe R,et al. Nonsteroidal antiinflammatory drugs reduce radiographic progression in patients with ankylosing spondylitis: a randomized clinical trial[J]. Arthritis Rheum,2005,52: 1756 - 1765.

[24] Braun J,van den Berg R,Baraliakos X,et al. 2010 update of the ASAS /EULAR recommendations for the management of ankylosing spondylitis[J]. Ann Rheum Dis,2011,70: 896 - 904.

[25] Braun J. Axial spondyloarthritis: thoughts about nomenclature and treatment targets[J]. Clin Exp Rheumatol,2012,30: 132 - 135.

[26] Haroon N, Inman RD,Learch TJ, et al. The impact of tumor necrosis factor alpha inhibitors on radiographic progression in ankylosing spondylitis [J]. Arthritis Rheum,2013,65: 2645 - 2654.

[27] Poddubnyy D,Sieper J. Radiographic progression in ankylosing spondylitis /axial spondyloarthritis: how fast and how clinically meaningful [J]. Curr Opin Rheumatol,2012,24: 363 - 369.

[28] Braun J,Pavelka K,Ramos - Remus C, et al. Clinical efficacy of etanercept versus sulfasalazine in ankylosing spondylitis subjects with peripheral joint involvement[J]. J Rheumatol,2012,39: 836 - 840.

[29] Vastesaeger N, van der Heijde D, Inman RD, et al. Predicting the outcome of ankylosing spondylitis therapy[J]. Ann Rheum Dis,2011,70: 973 - 981.

[30] 徐小会,朱锦宇,段永宏,等. 全髋关节置换术治疗强直性脊柱炎髋关节骨性强直畸形[J]. 中国矫形外科杂志,2013: 2333 -2338.

[31] 马原,余光宇,王鑫,等. 椎板V 型截骨矫正强直性脊柱后凸畸形的临床效果分析[J]. 中国矫形外科杂志,2011,24: 1941 -1943.

[32] 黄玉国,李永民,申勇. 强直性脊柱炎脊柱骨折的临床特点和手术治疗策略[J]. 中国矫形外科杂志,2012,8: 644 - 646.

-

点击查看å

点击查看å在我们的生活中,有很多患者有轻重不一的颈椎疾患,虽绝大多数保守治疗效果良好,但其中部分患者易于反复发作。因此,对于经过保守治疗后症状缓解的颈椎病患者,在症状缓解以后,应当注意颈椎的自我保健和保养,防止症状的复发。

如何预防颈椎病呢?首先我们要明白颈椎病的发病原因有哪些!总结一下基本上分为2大类,即内因和外因,内因主要是颈椎骨质的退变以及核心肌群失衡所致,外因主要是颈部的反复积累性劳损、外伤、寒冷等

那么,我们如何自我保健呢?

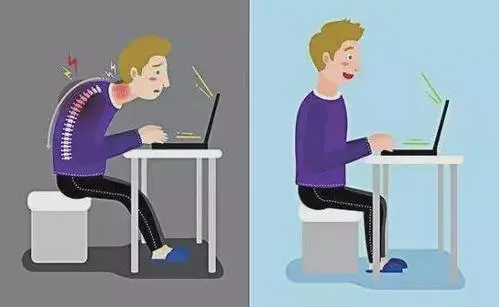

首先颈部不宜长时间处于屈曲位、仰伸位或扭转位。凡处于此种工作状态者,在工作过程中应注意经常调整头颈部位置,定时远眺,调整桌面工作台的高度和倾斜度。

其次,冬季颈部要注意保暖。

第三,加强项背肌的等长收缩锻炼,可以有助于增强颈椎的稳定性,防止症状的复发。

最后,我们需要注意的就是睡眠姿势及枕头的高低,颈椎病的症状常常在晨起后出现,这可能与睡眠姿势不当,枕头高低不当有关。不良的睡眠体位,特别是头颈在睡眠过程中处于扭曲状态时,会引起颈部肌肉牵拉损伤和痉挛。正确使用枕头可预防这种情况的发生。枕头的形状以中间低、两端高为佳,对头颈部可起到相对制动和固定作用。同时对颈椎的生理曲度也有一定的矫形,枕头既不能过高,也不能过低,以仰卧于侧卧时能大致保持颈椎生理曲度为佳。

最后,我们需要注意的就是睡眠姿势及枕头的高低,颈椎病的症状常常在晨起后出现,这可能与睡眠姿势不当,枕头高低不当有关。不良的睡眠体位,特别是头颈在睡眠过程中处于扭曲状态时,会引起颈部肌肉牵拉损伤和痉挛。正确使用枕头可预防这种情况的发生。枕头的形状以中间低、两端高为佳,对头颈部可起到相对制动和固定作用。同时对颈椎的生理曲度也有一定的矫形,枕头既不能过高,也不能过低,以仰卧于侧卧时能大致保持颈椎生理曲度为佳。

-

点击查看å

点击查看å肛裂和便秘有关,往往肛裂的第一病因就是便秘。肛裂如果病史比较短,在3个月之内叫早期肛裂,此时还是有机会保守治疗,因为裂口刚开,还不算很深。第一,肛裂的治疗也是要保持大便通畅,第二,可以用促进愈合的生长因子凝胶,促进愈合的药物来帮助裂口的愈合。

-

点击查看å

点击查看å手法复位是复不了椎间盘突出的,椎间盘突出还在那里,复位只是改善一下筋骨的关系,但是没有办法把椎间盘突出复回去。椎间盘是由纤维环和髓核来构成的,椎间盘突出以后,我们做手法,包括很多的流派说是通过某些方法把它推回去,那是推不到的。另外一个,纤维环破了以后就算把它推回去,随着负重以后,椎间盘突出照样会重新回来,所以椎间盘突出不可能通过手法复位来起到复位的作用。而有些手法复位对椎间盘突出症可以起到效果,是因为在做正骨手法的时候,把腰椎的肌肉关节放松了,让它恢复了协调。这个时候手法复位起到一些效果。有些病人以为症状改善,就以为椎间盘突出复位了,但如果再去照个片子,照样突出还在那里。但是过了3-6个月以后,有少部分人椎间盘突出会自发吸收,所以导致有些患者以为椎间盘突出是通过手法来复位,其实是有些病人自发吸收。

展开更多