当前位置:首页>

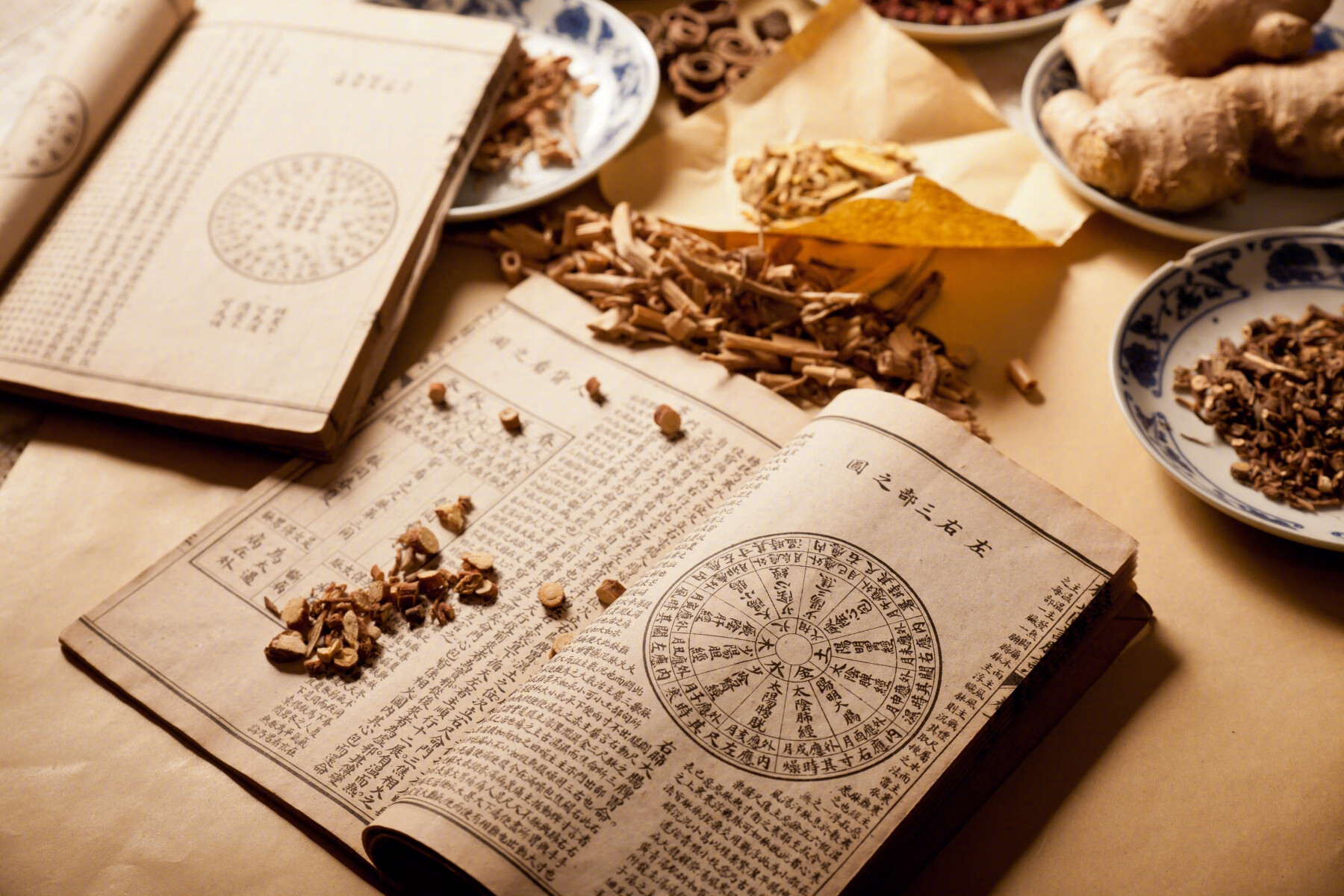

使用炙甘草汤究竟该不该用酒?从一例一波三折的频繁心悸患者谈起

从理论上是应该用酒

假设我们是一个原教旨的经方医师,那么,使用炙甘草汤不仅仅应该使用酒,而且其中的一个药都不应该改动。

我们先回到《伤寒杂病论》中去,看看原文是怎么描述的。原文是这样写的:先是写功效和主治:伤寒脉结代,心动悸,炙甘草汤主之。接着就是写组成了:甘草四两,生姜三两,人参二两,生地黄一斤,桂枝三两,阿胶二两,麦门冬半升(去心),麻子仁半升,大枣三十枚(掰)。好了,后面是重点。

以上九味,以清酒七升,水八升,先煮八味,取三升,去滓,内胶烊消尽,温服一升,日三服,一名复脉汤。

这儿明确指出,使用这个方子得用大剂量的清酒,该用多少清酒呢?按照汉制,一升等于现在的200毫升,7升等于多少?1400毫升。这个量可不小。

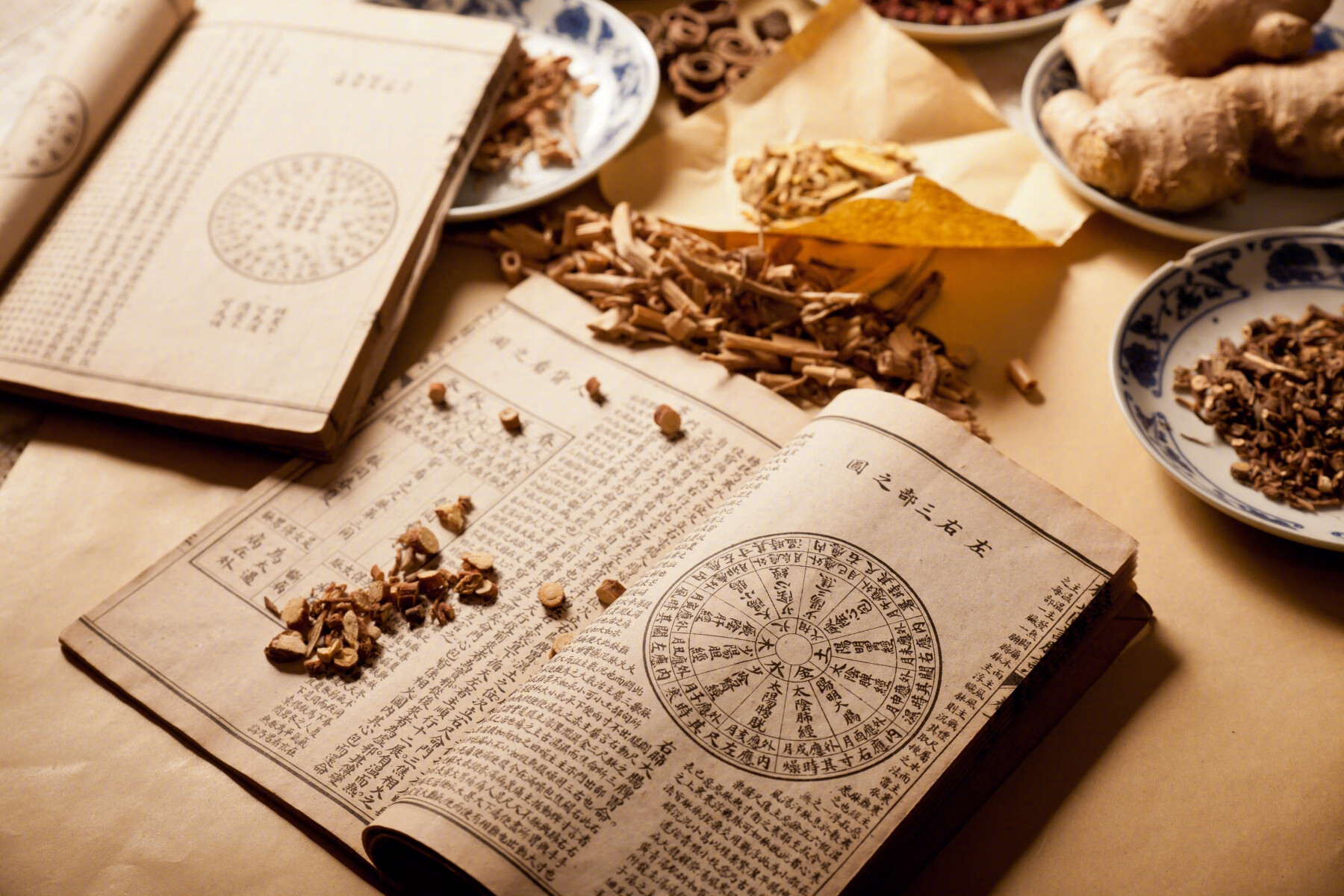

什么是清酒呢,我以前做过一番考证。清酒是稻米制成的高品质米酒。和“醪糟”比较,清酒制作工艺复杂,也更加清澈,酒精含量大概在16°左右,不会超过20°。现在最好的清酒在日本,日本清酒以极致的“清澈精细”而著称,为了追求口感的纯粹,他们甚至在酿酒前,将大米皮磨掉,磨得只剩8%!

清酒有什么作用呢?从理论上说,清酒具有清纯温通之性,可以通达血脉,推动血行,煎煮后还有补养阴血之功!

清酒

在实践中,还有一些朋友用黄酒来代替清酒,黄酒乃中华民族特有的上古之酒,有活血祛寒,通经活络之效,具有丰富的营养,被誉为液体面包,而且酒精含量比清酒还要低一些,在9-15°之间,从实际操作的角度看,比清酒还要安全一些。

当然,经常看我病例的朋友,也知道,在实践中,我常用的基础方对炙甘草汤进行了大刀阔斧地改动。首先是不用酒。其次因为有阴阳两虚证者,往往根源是脾胃虚弱,很多人还伴有腹泻,而虚弱的脾胃难以运化滋腻碍脾的阿胶,也难以承受润肠的火麻仁,所以这两味药也被我舍弃。同时我加了一些活血祛瘀,条达肝气的药物。后期我还用健脾、补血、宁心的丸子来善后。实践下来,这套方法,使得很多频繁心悸的患者,纷纷回归了正常生活。

但是,我这个方法有一个缺点,就是部分患者服用后,会出现轻微的腹胀、腹泻,一些中医医师向我指出,是我没有使用酒的原因,建议我使用黄酒。

纸上得来终觉浅 ,绝知此事要躬行

患者病史比较长了,2007年剖腹产后,产后甲亢引起心悸、心慌,心悸反复发作10+年,平素有腹泻倾向,2018年2月后心悸、心慌加重,于2018年3月19日就诊于当地西医医院,心电图提示:窦性心律,心房扑动呈1:1至2:1房室传导,频繁性房性早搏呈二联律,不完全性右束支传导阻滞,轻微S-T段改变。具体诊疗方案不详。3月26日出院。出院诊断:心律失常,阵发性快速型心房扑动,频发房性早搏。

患者2018年4月24日就诊于我处,仍述有心悸感,舌质稍黯,淡红,可见散在小瘀斑,舌边有明显齿痕,舌苔少而薄白,脉沉细。由于她当时已经在其他医师那儿喝汤药,所以只是在我这儿取了健脾补血宁心的丸剂,舌苔如下:

患者5月21日复诊,神情焦虑,述心慌、心悸感较前稍有好转,但仍有阵发性发作,发展频率约为10天/次,最长持续4+个小时,发作时间多集中于中午和傍晚,以月经前一天发作为甚,伴有腰酸背痛。舌淡黯,有齿痕,舌苔薄白。辩证为阴阳两虚证。

遂处方如下:炙甘草21克 、醋柴胡15克、 龙骨30克、 陈皮12克、生牡蛎20克、 大枣30克、 麦门冬20克 、桂枝16克、生地黄60克、 醋延胡索12克、 茯苓12克、 山药20克、丹参12克 、炒白术15克 、人参10克(自备)、生姜四片。中药10剂,每日1剂,煎煮前,放200毫升黄酒同煎,2000毫升熬到600毫升,分三次,饭前温服。这是我第一次在使用炙甘草汤加减方时用酒,心中也有效忐忑不安。

患者服用第一天,除了心情焦虑,稍有腹胀,便烂,未述其他不适。第二天早上自我感觉出现10多次早搏。第三天自我感觉出现持续性早搏。患者服药三天后,自我感觉腹胀,便烂,并且感觉早搏发作较强频繁了。

遂嘱患者将地黄减量一半,生姜加量到五片继续服用。第五天,患者述一喝药就早搏,就诊于当地医院,心电图检查结果为:窦性搏动+阵发性心房扑动,呈1:1-3:1传导;S-T段改变,当地医院医师叮嘱密切观察,未作进一步处理。

这种情况,在我以前用这个基础方时,从未遇见过,经常是一剂知,二剂已,效如桴鼓。可是,现在却越吃越重。于是果断让患者不要再放黄酒。

第二天患者诸症消失。连续追踪数日,患者述症状渐渐好转。汤药服完后,用丸剂巩固。6月5日再次随访,患者述安。

从这个跌宕起伏,让人心惊的病例可见,用放黄酒的办法,来缓解炙甘草汤带来的腹泻、腹胀等不适感是行不通的,因为部分人群对酒精极为敏感,只需用一点点就会造成病情加重。而医生事先并不知道哪些患者可能对酒精过敏。所以,两害相较取其轻,使用酒来做炙甘草汤加减方的药引——风险其实增加了。

而且,张鸿祥老先生即认为,使用此方,润肠通便之品必不可少,因为便秘往往是心脏患者死亡的诱因之一。所以,若不是素有腹泻者,还应该加上火麻仁,如果是有便秘倾向者,火麻仁的用量应该到30克以上!

本文由作者原创,文章内容仅供参考。转载及合作事宜可联系jdh-hezuo@jd.com 。

本站内容仅供医学知识科普使用,任何关于疾病、用药建议都不能替代执业医师当面诊断,请谨慎参阅

-

总交流次数

16

医生回复次数

5

患者:女 50岁

-

总交流次数

2

医生回复次数

1

患者:女 67岁

-

总交流次数

16

医生回复次数

7

患者:男 25岁

-

总交流次数

11

医生回复次数

5

患者:女 23岁

-

总交流次数

46

医生回复次数

16

患者:男 30岁

-

总交流次数

19

医生回复次数

10

患者:男 21岁

-

总交流次数

20

医生回复次数

3

患者:男 8岁

-

总交流次数

8

医生回复次数

5

患者:女 11岁

-

总交流次数

6

医生回复次数

3

患者:女

-

总交流次数

8

医生回复次数

3

患者:男 27岁

-

甘草是一味神通广大的中药,炙甘草能温中,生甘草能泻火,更重要的一点,就是调和诸药的作用。甘草功效一个一个的说:

炙甘草

炙甘草一般以炙甘草汤使用,温中散寒,润肺和中,还能补脾益气。在临床上应用较广,使用频繁。因甘草本身性甘,炙甘草又是甘草加蜂蜜制成,所以在食品领域被用来做糕点的添加剂,增加甜度。

生甘草

生甘草主打清热解毒,止咳祛痰,特别是镇咳作用明显。常见复方甘草片等可用于心悸气短,咳嗽痰多等症的治疗。

调和诸药

中药分君臣佐使,君为主药,其他也搭配或不用。甘草经常作为使药入方,用来缓解药物毒性、烈性。周建明的研究论文揭示了甘草调和诸药的配伍机制:可能参与对细胞色素P450 3A4的诱导表达,进而使与其同服的其它中药或中药复方中的毒性成分的代谢加速,从而起到缓和药性,达到调和诸药的目的。

掌握应用

不建议自行使用,或作为甜味剂使用。普通人难以掌握好用量。甘草毕竟是一味中药,应用不慎会导致血压升高,肾功能减退等问题。并不是所有的中药都需要甘草进行调和。中药十八反中,甘草反大戟、芫花、甘遂、海藻。相反的药物是被禁止一同使用的。本着为大家健康着想的态度,真心不建议大家自行食用甘草,弊大于利。尤其是上了年纪的朋友注重养生,更不能经常的用它泡水喝。

弊大于利

最主要问题是普通人难以掌握好用量。毕竟甘草是一味中药,应用不慎会导致肾功能减退、血压升高等问题,长期使用也会影响脾胃的消化功能。

食用价值

甘草的食用价值与其药用基本相同,生甘草主打清热解毒泻火,止咳祛痰平喘。如果咳嗽痰多,可以选用中药甘草进行缓解,但用量不能过大,且不能经常使用,症状解除后需停止使用。如泡水,每次用量2克以内;如与丝瓜等做汤,每次用量10克以内。

作为食品添加剂

甘草提取物作为食品添加剂,主要作为甜味剂使用,甜度很大,实际用量是很小的,所以基本安全无害。

禁用人群

患有高血压、糖尿病、肾病、心脏病、以及孕妇、哺乳期女性均应该避免使用甘草。

甘草虽然在临床处方中应用较广,但是请别乱用在日常保健中。扬长避短,就让它在临床中多发挥作用吧。

【不药博士】简介:博士,副主任药师,高级营养师,拥有14年的用药指导、营养咨询和健康管理经验。不药不药,倡导健康生活,不生病,不吃药!

-

每到夏日持续高热,局部地区气温超过37℃。老张是建筑工地的一名工人,因为一天十几个小时在太阳下干活,发烧了,头晕得爬不起床来,工友给他喝了两支藿香正气水无效,所以来医院就诊,医生当时检测老张体温40℃,出汗较多,口干舌燥,尿量少,典型的高热中暑症状。

经过对证治疗后,老张的病情得到缓解,体温回到正常,口干好转,尿量正常。同行工友说,工地有防暑措施,免费发放藿香正气水,所以工人们头晕发烧,有中暑迹象的时候,大家都是连喝几支。医生听后,告诉他们,对老张这种中暑,喝藿香正气水不对证,还可能加重病情,听了医生的话,工友们都大惑不解。

医生耐心解释道,中医辨证讲究阴阳,中暑这种疾病也有阳暑和阴暑之分。阳暑就是像老张这样,夏天在高温环境下活动引发的中暑,主要表现是发高烧、口渴、出汗多、尿量少。这样的病人应该立刻离开高温环境,转移到通风阴凉处,补充微凉的淡盐水,采用物理降温,中医会开出石膏、知母、芦根这些清热生津的药物治疗。

阴暑的原因是在夏天贪凉饮冷,体内有寒湿邪气为患,解释一下,贪凉就是因为天气热,长时间呆在空调环境里,而且把温度调得很低,或者整晚吹电扇,受凉感冒了,饮冷就是因为天热,冰箱里取出的冰镇饮料、雪糕等,无节制的吃喝。

形寒饮冷则伤肺,所以会感冒,吃下去的寒凉食物对脾胃来说成了寒湿邪气,阻滞了脾胃功能的正常运转,出现怕冷、发热(一般热度都不高)、无汗、倦怠乏力、胸闷、或者腹胀腹泻腹痛、呕吐恶心等症状。像阴暑的情况才适合用藿香正气水。

为啥藿香正气水只对阴暑,也就是对贪凉、饮冷所导致的“外感风寒、内伤湿滞”有效?

这要从药性理论来解释。中药有寒、热药性之分,比如大家所熟知的黄连是寒凉的,喝了可能胃寒、拉肚子,生姜是热性的,所以有人受寒感冒,或者腹痛可以喝姜汤。

藿香正气水的成分是苍术、陈皮、厚朴(姜制)、白芷、茯苓、大腹皮、生半夏、广藿香、紫苏叶等,都是药性辛温的药材,针对寒性的疾病,藿香正气水的说明书也提到:主要治疗外感风寒、内伤湿滞,或夏伤暑湿所致的感冒,症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻,肠胃型感冒。所以老张的高烧、口渴、大汗的阳暑病情不适合用藿香正气水。

盛夏季节,很多人把藿香正气的各种制剂,包括藿香正气水、滴丸、片剂、软胶囊等等,作为家庭常备药物,有事没事就会喝上一支。但藿香正气水并不是万能药物,用药时还是要分清疾病的寒热性质,对证用药,如果作为普通人,无法判断自己的中暑类型时,应咨询专业中医师,不可盲目用药。

-

众所周知,“喝酒会伤肝”。但是一到了酒场上,就都忘光了。即使自己喝了三五两的白酒,也还是架不住众人连番的劝酒祝词。不自觉地喝酒后,下次还会喝同样的酒。而最后在医院检查时,肝脏收获的就是破烂不堪的脏腑。而那时后悔,已经为时已晚了。

戒酒就像戒烟。大多数男性可以找到一万个无法戒烟的原因。其中之一就是突然戒酒不利于健康。实际上,大多数人根本不必为此担心。医生提出的戒酒意见是最专业的。

那么,长期喝酒的人戒酒会对身体有何影响呢?医生坦言:这5大好处跑不掉。

这里的血压下降意味着患有高血压的人,在不饮酒的情况下血压会降至正常血压以下。这是因为如果一个人常年喝酒后停止喝酒,血压就会逐渐下降到正常状态,高血压的风险大大降低,人体内的胆固醇含量也会降低。

长时间喝酒的人记忆力明显下降,容易忘记最近发生的事情,而长时间喝酒的人则患有不同程度的慢性酒精中毒。慢性酒精中毒可导致记忆力减退。对于短期记忆障碍更为严重,而长期记忆障碍则较少,因此戒酒可以改善记忆。

在日常生活中,喝酒的人腹部通常会有一个小肚腩,而在喝酒时则经常吃高热量的脂肪食物,这使得脂肪的堆积更容易,尤其是腹部脂肪的堆积。如果7天以上不喝酒,则可能会消耗大量的体内脂肪,这意味着可以减轻体重,整个人都看起来精神焕发。

有人认为喝酒后容易入睡,事实上,大多数人在醉酒后都无法正常地进入睡眠状态,所以经常早起后头疼并且第二天又无法入睡,严重影响作息规律。因此,如果突然停止喝酒,会逐渐发现自己的睡眠变得正常,并且睡眠质量得到改善。

众所周知,很多人都有酒精引起的肝硬化和酒精性肝病。因为酒精对人体肝脏有非常大的危害,就像在肝脏中添加了慢性毒药一样,所以逐渐地肝脏排毒功能也大大降低了。若是戒酒,我们的身体将逐渐补充能量并恢复肝脏功能,健康状况会并很快得到改善。

戒酒是一件长期坚持的事情,在戒酒的过程中会遇到一些阻碍,但是也不能就因为一些小小的挫折就停止了戒酒的过程。要坚持良好的生活习惯,健康才会长伴左右。

-

凤仙花,想必大家听到这个名字恐怕基本上不知道是什么东西吧?但是我说起他的花名:指甲花 恐怕贵州人山里人一定不会陌生的吧!没错!今天,黄医师我要讲的就是这个指甲花的养生秘方!

花色丰富,有红色,白色,蓝色或紫色,若将它的花瓣捣碎,能制成色彩缤纷的天然指甲油,很受小女孩的喜爱。所以某些男同胞们还拿这种鲜花来跟女孩表白呢!但是,你们知道吗?在我的家乡贵州,指甲花不仅仅是一种美丽的观赏植物,还是一味很重要的养生草药。

《贵州草药》中记载了它的性味功效:性平,味甘,能清热解毒,祛淤通络。

它的花瓣有很强的镇痛作用,捣烂后用来包患处,可以治疗风湿关节痛,若是用指甲花杆50克至150克来煨水洗患处,效力更强。用花瓣来熬水煎服,则可以治疗慢性咽炎和百日咳。当然,更关键的是,这个药还能够治疗女子的难言之病痛经,取指甲花,月季花各等分,熬水服之,能让患者的疼痛顿减。

由于在古代,贵州是蛮荒瘴疬之地,指甲花这种草药这种能解毒镇痛的药物对于贵州山民而言太珍贵,所以他们将指甲花秘制成一种养生食材,使得它既能长期保存,又可方便服用。

现在我就给大家介绍这种鲜美食材的制作方法,请大家一定要细看哦,其间有要诀:

在夏天的第二个月,采下整株指甲花洗净,晾干,切成段装坛,装坛容量占坛子的3/ 4。坛子上部要留出一定的空间。然后在面上撒少量的食用碱,炒焦的小麦,切记不要放盐。

密闭坛子任其溶解,食用碱的作用是使其加速溶解,小麦的作用是产生香味色泽偏黄。在发酵的过程当中,会产生多次的冒坛,也即是菜料涌出坛口。要用干净的竹棍使劲搅动使其气体释放回落。经过几次冒坛的过程,逐渐趋于平静。再过一段时间酝酿,就告功成。

待这种食材制作好后,舀一瓢出坛,会闻及一种清新的臭味,这其实是花香太过浓郁的缘故,你大可放心。目前在贵州仅有独山县的老艺人传承了这种古老的制作工艺,制作出的食材叫“臭酸”,味闻起来虽臭,但是食起来鲜美之极。其食用方法是,舀一小碗臭酸,配一小锅荤菜,豆腐,豆芽,青菜同煮便成。臭酸煮肥肠是独山县的火锅臻品,有开胃祛淤,解毒镇痛的养生效果,品之能让人食欲大开。

-

民间早有流传“早上三片姜,赛过喝参汤”的说法,在《神农本草经》中描述到:生姜,味辛,性温。主治胸满、咳逆上气,温中,止血,出汗,逐风湿痹,肠辟下痢。生者尤良,久服去臭气,通神明。

作为药用价值,生姜具有发汗解表、温中止呕、温肺止咳、止痢、解鱼蟹毒、解药毒等功效。生活中常以食代药,也是养生佳品。如在遭受冰雪、水湿、寒冷侵袭后家人常常会煨一碗姜汤,不仅能驱散寒邪,也能预防感冒,暖身又暖心;春节酒席上也少不了可乐煮生姜,不仅可以预防感冒,还可以预防大鱼大肉之后的胃肠道不适,也可以起到解酒的效果,一举三得。另外,现代医学也认为生姜具有稀释血液、降低胆固醇、清除自由基抗衰老的功效。所以说,吃生姜养生是有一定的道理的。

那么问题来了,是不是任何人都适合吃生姜?是不是只有早上吃才有效?为什么要吃三片,是不是越多越好?下面为大家一一解答。

不是任何人都适合吃生姜来养生。

大部分正常人都是可以放心享用生姜的,但因每个人的体质不同,体质偏虚、偏寒的人吃生姜可以起到雪中送炭的作用,体质偏实、偏热的人吃生姜,有时候反而会火上浇油。尤其是以下几类:

胃热者:由于生姜性温,胃热者吃姜后会加重原症状,故不宜食用。

内热较重者:肺热燥咳、口臭等症状,即为内热较重,不宜食用生姜。

阴虚体质者:阴虚即燥热,其主要表现为手脚心发热、手心出汗、口干、眼干、鼻干、皮肤干、心烦易怒、睡眠不好、耳聋耳鸣等。阴虚之人吃姜,会加重阴虚症状。

肝炎病人:吃姜会引起肝火旺盛,故肝炎病人忌吃姜。

生姜在任何合适的时间都可以吃,不一定非要早上才有效。

早晨是一天的开始,也是人体内阳气升发至旺盛的时候,而生姜,性温,可助人体内阳气升发向上,促进血液循环,增强免疫力,使人一天的精神焕发。所以说早上吃生姜,效果可能会更好。但生姜发挥它的作用并不局限于早上,只要体质正常或需要,一天内任何时候都可以用。当然,因为生姜有刺激神经系统的作用,为了拥有更好的睡眠,最好不要在睡前用。

三片就好,不要贪吃。

“早吃三片姜,赛过人参汤”,为什么不是两片、四片、五片,偏偏是三片。我们现在有种说法叫“事不过三”,意思指同样的事不宜多次做。这里的“三片”也是强调不要太多,适可而止,并不是一个确切的数字。生姜的作用颇多,效果颇好,但万物万事都有两面性,生姜也是如此,比如,生姜本属温性,有补助阳气的作用,食用太多,会使体内阳气过于旺盛;再如,生姜虽然可以温胃止呕,促进食欲,但食用太多,会过度地刺激胃黏膜,尤其是空腹食用太多,会导致胃溃疡等危害。所以,三片就好,不要贪吃。

另外,生姜除了作为食材,还可以姜茶、含姜片、姜水泡脚的形式来发挥它的功效,可以选择最适合自己的一种。

图片来源于网络,如有侵权请联系删除。

-

日本人广泛使用甘草制剂

这些年,一些人赴日去狂买日常用药,结果买回来的有很多是中国流传过去的经方。日本有漫长的使用中国经典方剂的传统,其间出现过不少汉方大师,例如18世纪的吉益东洞,近代的汤本求真,大塚敬节。到了1974年,日本颁布了《一般用汉方制剂承认基准》 ,其中收录了210个汉方,日本药企只要在制备工艺中不使用水以外的溶剂,就可以申请生产这些汉方,然后上市销售。

这些汉方均出自中国的经典中医著作《伤寒论》、《金匮要略》、《和剂局方》 、《万病回春》 《外台秘要方》 、《千金方》。其中含有甘草的方剂占全部方剂的百分之六十以上。

我搜了一些日本药品代购网站,发现日本生产的含甘草制剂,甘草汤,芍药甘草汤,大黄甘草汤等药品卖得挺火。甘草汤他们拿来治疗咽喉疼痛及咳嗽;芍药甘草汤他们用来治疗急剧发生的肌肉痉挛痛,腹痛,腰痛;大黄甘草汤他们用来治疗习惯性便秘,以及各种便秘引起的不适。

不得不说,日本在汉方工艺和说明书上做得比中国中成药好。主治明确,剂量,配伍标示得清清楚楚。而且副作用写得详细。他们的说明书明确写了甘草有可能导致获得性假性醛固酮增多症,低血钾,高血压,所以醛固酮增多者、低血钾者禁用,高血压、浮肿、心脏或者肾脏功能有障碍者需在医师或药剂师的指导下使用。

当然,从文献看甘草的副作用发生率并不高,而且患者停用后,多数自行恢复。但是,日本人坚持在含甘草制剂中写清副作用及注意事项。写清副作用并不妨碍日本汉方的热销,相反,能让患者感觉更安全。

甘草有什么用处?

日本人生产了那么多的含甘草制剂。那么甘草有什么疗效呢?甘草禀土中阳气而生,能补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药。在中医中它被称为国老。所谓国老,乃国之重臣,可教化万民,地位极其重要。

日本的汉方家吉益东洞以《伤寒杂病论》的临证记录为准绳,总结了甘草作用:解除疼痛、舒缓痉挛、解毒、止咳、除烦、平悸。日本汉方家运用甘草有自己的一套理念,他们绕过了中医辨证的过程,直接把‘药物”’和患者的“症状群”对应起来,谓之“方证对应”。这种理念在中国争议很大,多数医师反对,当然也有支持者,比如黄煌教授。

这种理念对不对暂且不表,总之日本人在这条道路上走得挺远。他们想弄清甘草的作用机制究竟是什么,想搞明白甘草除古籍所记载的功效外,还能适用于哪些疾病。于是他们做科学试验,探索甘草的化学结构,做循证医学研究,最终推出了一类在治疗肝脏受损、肾功能损伤,自身免疫相关性疾病的舞台上非常活跃的一线药物。

还能做什么?甘草酸类药物的诞生与发展

现代研究发现甘草的根和根要主含有三萜皂甙甘草酸,甘草黄酮,异甘草黄酮,甘草素,异甘草素等物质。早在上个世纪的40年代 , 日本药企米诺发源( Minophagen) 制药株式会社就从甘草中成功提取了甘草酸苷 ( Glyeyrrhizin , GL) ,并与甘氨酸和半胱氨酸 ( 蛋氨酸)共同组成复方制剂 ——复方甘草酸苷(以下简称SNMC)。

这种药物具有抗变态反应和抗炎作用,最开始用来治疗多种过敏性皮肤疾患。1958年日本医师尝试用SNMC来治疗慢性肝炎,结果发现,患者的肝功能指标竟明显改善了。于是,日本人起劲研究这种药物。1977 年, 日本肝病专家铃木宏教授采用严格的随机双盲对照法验证了SNMC对慢性肝炎的疗效, 证实它能够有效降低谷丙转氨酶,谷草转氨酶,谷氨酰转肽酶。2002年日本的熊田博光也带来了更重磅的消息,他发现用药15年后,SNMC可以使丙肝患者的肝癌发生率减少50%以上。

至此,复方甘草酸苷奠定了自己在肝病治疗中的一哥地位。中国科学家也在日本的复方甘草酸苷之后,后来居上,研究出了甘草酸二铵,异甘草酸镁等新一代、更安全,“假性醛固酮增多症”发生率更小的甘草酸制剂。

但甘草酸类药物的作用仅此为止吗?

近几年更深入地研究发现,甘草酸类药物不仅仅能用于肝病,还能运用来治疗更加顽固的“自身免疫相关性疾病”,这类病是一系列最难攻克的疾病:自身免疫性肝炎,系统性红斑狼疮,溃疡性结肠炎,银屑病,斑秃,白癜风。

这是因为甘草酸在结构上与糖皮质激素相似,且对下丘脑 - 肾上腺轴无明显影响 , 所以可以作为糖皮质激素的替代药物 。大家知道,糖皮质激素是免疫抑制剂,是治疗自身免疫性疾病的一线药物,但是糖皮质激素副作用多,长期使用可能诱发高血压,骨质疏松,糖尿病,消化性溃疡,而从中药甘草提取出来的甘草酸类药物的副作用要小得多,安全得多。所以,现在甘草酸类的地位越来越高,在现代药物中和它母亲甘草一样,隐隐有了“国老”的风范。

甘草及甘草酸的故事就说到这儿,这个故事告诉我们,发展中医、中药必须要传统、现代两腿并进,否定传统,或者排斥创新,都是要不得的。

文中涉及的药物必须在医师的指点下使用。

-

不可否认,好多药物不良反应一栏标识“尚不明确”,特别是中药。中药是复杂的,组分复杂,多以复方居多,而且治疗过程只有中医懂。这是中药无法明确不良反应的关键所在!

标识“尚不明确”的原因

据统计,超过60%的中成药说明书不良反应一栏未标示信息,或仅仅标注“尚不明确”。

这当然是与我国的国情有关,中国传统医学中有些方子在民间甚至用了几千年。按照当时的条件,可以没有办法像按现在的标准去做Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期临床试验,这些即使药物有不良反应,也很难发现。因为多数的不良反应都是迟发的、长久之后出现的。而我国《药品说明书和标签管理规定》中又要求说明书中要有不良反应标识,没有智能标识“尚不明确”了,这也是被允许的。

目前,对于中成药而言,古代经典名方中药复方制剂是不需要做临床试验的 ,具有长期人用经验证据的中药复方制剂可以减免部分临床试验。所以通过药监局批准上市的中成药,有很大一部分也是不需要做临床试验的,没有临床数据的支持,不良反应一栏只能标注“尚不明确”了。

虽然标识不明确,但是中药使用却有章可循。中药或中成药的使用,必须经过炮制处理的,还要配伍使用,毒性中药的毒性会下降至安全范围。而且中国药典明确规定了药物的常规用来,合理使用理论上是安全的。而且目前市场上用的中成药多数是比较成熟的方剂制成,经过多年临床反复使用并监测,多数已被证明安全有效的。但是未发现不良反应并不代表没有。而一些存在毒性的药物临床上已经很少用或不用。

国家和各个省市均设立有不良反应检测中心,目的就是进行了不良反应的上市后监控,收集不良事件,进行分析,并对上市药品做出处理。国传统医学需不断探索前进,逐步阐明药品作用机制和药效物质基础。

中药特殊性

首先,中药很多都是对身体进行慢慢调理,在短时间内很难了解到全部的不良反应。其次,中医讲究辩证用药。辨证准确的前提下,有毒性的药也可以治病;在辩证错误的前提下,好药也可以变成杀人毒药。

【不药博士】简介:博士,主管药师,高级营养师,拥有10年的用药指导、营养咨询和健康管理经验。不药不药,健康生活,不生病,不吃药!

-

我有个患者,女,55岁,当时她的症状是每天下午和晚上腿都会不由自主地抽搐,以腓肠肌处最为严重,抽搐时期下肢深部有蠕动感、刺痛感,这种情况已经连续几个月,非常难受,其舌淡,苔薄白,尺脉弱。体检下来,头颅,肝肾功能等未见异常。有骨质疏松。她服用过钙片,或许是因为服用时间不够的原因,上症未见缓解。

遂拟方:白芍30克 、炙甘草27克、 桂枝12克 、生姜12克、大枣10克、 川牛膝12克、 当归10克、 山药10克、杜仲10克 、陈皮12克。中药配方颗粒5付 水冲服 日一剂 分二次,饭前温服。

这个方子很简单,就是桂枝汤的加减,但是加大了芍药和甘草的剂量,同时加了甘,温,补肝肾,强筋骨的杜仲;同样有补肝肾之功,又能引血下行,逐瘀通经的川牛膝;以及甘,平,补脾养胃,补肾涩精的山药,为防止补药滋腻,再加陈皮以理气健脾。

患者拿了5付药后,也没有反馈,就消失了,一直到了4个月后又出现在我的诊室,自从那次服药之后,双腿抽搐的情况已不再出现,因为路过医院,加上这几天胃稍有烧灼感,大便略溏,所以,再来反馈和复诊,想再调理一下。

其脉稍弱,舌淡苔薄黄,遂又处方:白芍10克 、炙甘草6克、 大枣10克 、川牛膝10克、当归10克、 山药10克 、杜仲10克、 陈皮6克、蒲公英15克、 乌贼骨10克 、木香6克、 茯苓10克、白术10克。中药配方颗粒7付 水冲服 日一剂 分二次,饭前温服。

这是化裁使用芍药甘草汤治疗下肢轻度抽搐的一则小医案,下面要说的,是使用芍药甘草汤治疗重度下肢剧烈抽搐的病例。

下肢抽搐

患者有10+年类风湿关节炎病史,伴有尿酸增高,有多年糖皮质激素使用史,因长年服用地塞米松环境疼痛,出现了骨质疏松,同时还伴有腰椎间盘突出等疾病。就诊前,两个月前曾因胸膜炎住过院。前来求诊前已卧床一周,胸部剧烈疼痛,稍一翻身,胸口即如将裂开一般,所以不敢翻身,腿抽筋较为频繁,一抽身体疼痛即加剧。舌苔黄腻尤以舌中舌根为重,舌淡而青紫。

金匮中云,病人胸满,唇痿,舌青,此为有瘀血。王叔和亦云,舌青口燥,为瘀血。而青紫并见呢?肝属木,青色应肝,青紫色应肾。青紫色的出现与热邪深重,津枯血燥,血性壅滞不通有关,同时患者舌中,舌根苔黄腻,湿热蕴结于中焦,下焦。

劝其去医院急诊科就诊,不愿意去,因为,开销太大,动辄万元,而且因为长期的激素用药史,对医院已生恐惧感。

不得已,处方:柴胡12克、 黄芩12克、 瓜蒌壳20克、 薤白15克、白芍24克、 炙甘草24克、 当归12克、 川芎12克、川牛膝12克 、杜仲12克 、桂枝9克。2000毫升,熬到600毫升,分三次,饭前温服。并叮嘱其若不改善,立即送医院急诊科。

5日后,反馈,患者可以家人搀扶行走少许,腿部抽筋好转很多。再嘱咐患者服药十剂,再10日后,反馈已能下床了。

白芍

这也是一个重用芍药甘草汤的病例,当然,在使用芍药甘草汤以养血荣筋的同时,配合使用瓜蒌、薤白以清热化痰,宽胸散结降浊;当归、川芎补血活血;柴胡、黄芩、桂枝、开膈之腠理,除膈之热邪,同时温阳通络;牛膝,杜仲补肝肾。

这位患者热痰与膈邪得除后,后期可以秉承补肾壮骨、调肝养血强筋的原则,随症加服如独活寄生丸,六味地丸,壮腰健肾丸等等选用与汤剂相得益彰,保持药力,一急一缓,缓急交接,再辅以外治的针灸,贴膏,病情或得稳固,当然前提是患者家属要有持久战之决心。

芍药甘草汤为何能够缓解患者的剧烈下肢抽搐?

其道理在于,人体脉外气津和肌部气津均来自于胃,当为胃中津液减少后,脉外和肌津液随之减少,筋、肉不得正常津液濡养,遂出现下肢僵硬和活动不利。日久,其脉外气津,脉中营血运行也逾艰涩,筋、肉中的正常津液也越来越干涸,最后出现“脚挛急”。

一方面“好水”(正常津液减少),一方面“坏水”(停滞的、异常的津液)存留在肌部,所以患者在下肢僵硬,脚挛急的同时,甚至会出现“四肢水肿”,若出现这种情况,可重用生白术,茯苓,以祛坏水,存好水。

在芍药、甘草汤原方中,剂量都很大,芍药、甘草各为四两,按照汉代剂量换算为今日剂量即各为60克,当然,实际使用时,量可依患者病情略减。大剂量甘草,可以增加胃中津液,而大剂量芍药可畅达脉络中津液的流动,使得肌部气津与内在脏腑之间的循环更为通畅,循环一复,筋肉得荣,“脚挛急”之证则可得愈。

患者伴有严重恶寒者,可在芍药甘草汤中,加炮附子一枚(15克),以鼓舞阳气。

本文由作者原创,文章内容仅供参考。转载及合作事宜可联系jdh-hezuo@jd.com 。

-

生姜能够治疗“风热感冒”吗?

我发现一件很奇怪的事情,许多中医师治疗感冒,效果还没有民间老奶奶治病效果好。在民间,有经验的老人,在家人偶感小感冒时,生姜一大块切片,红糖少许,熬一大锅,让家人趁热喝些,发发汗,感冒也就好了。更有经验的,懂得用大枣来益气补中,抑制生姜的辛辣之性。略通医道的,还会配点甘草来调和诸药。

若患者去找部分“正统”的中医开药,如果患者身热较重,怕风,怕冷,流浊涕,脉浮数,往往会被辨为风热感冒,然后开些银花,连翘,栀子,菊花来“辛凉解表”;若患者恶寒重,发热,鼻塞身重,则被辨为风寒感冒,然后开点荆芥,防风,茯苓,淡豆鼓之类的药;结果小小感冒,不喝还好,喝了反而一拖再拖总不好,最后不得已,患者只好去打针输液吃西药了事。

什么是风寒感冒,风热感冒?

我个人觉得《中医内科学》的教科书的说法有一些问题。按照教科书的定义,恶寒重,发热轻就叫“风寒感冒”,然后用点荆芥,防风等不痛不痒,微温的药物;身热甚,微恶风,就叫“风热感冒”,接着就用些菊花,连翘,银花之类的凉药。

一些中医师按图索骥,见到发高烧就说是风热,见到怕冷就说是风寒,非但不敢用桂枝汤,麻黄汤,甚至连生姜都不敢用,结果治疗起感冒来连民间老人的一碗生姜汤都不如。

假如你去网上搜索“风热感冒能不能用生姜”,多是一片否定之声,其来源就是《中医内科学》教科书。可惜这本书对“风热感冒”的定义可能是错误的。

假如说,“身热较著,微恶风”,就是风热感冒,就要用辛凉解表药,如何解释在《伤寒论》中,桂枝,麻黄,生姜,这类热药,恰恰都是用来治疗发热的呢?

桂枝汤,可以治疗淅淅恶风,翕翕发热;麻黄汤,可以治疗头痛发热,身疼腰痛;这些都是发热之象啊。有的甚至还是高热。可是,假如方证对应,即使是用热药,治疗高热,照样效若浮鼓。

其实无论是发热重、恶寒轻,还是身热较著、微恶风,都不过是外邪犯表的表现而已。只是因为人的体质不同,对于外邪入表的反应不同。并不是说有一种风是寒的,一种风是热的。

既然是外邪犯表,那么就当发汗解表,让邪随汗出,这样表证才会好。若连发汗都不敢,那么,恐怕就连感冒都感到棘手,最后只有求助于西医。有时温习《伤寒论》太阳病篇,我觉得就像是一份对“发汗的艺术”进行细致解说的美妙篇章。

我们再来说说生姜这味中药。·在吉益东洞的《药征》中,他认为生姜只有“治呕,兼治干呕,噫,哕逆”的作用,我觉得是有失偏颇的。

生姜是呕家之圣药,但是,生姜的确是有“发表散寒”作用的,虽然它发汗之力不强,在《伤寒杂病论》中入方90次,均是作为辅助用药,从未单独出现,可它发汗的功效还是比防风,荆芥,银花,连翘之类的药物强出不少。所以,民间用它来治疗伤风小恙,配些大枣,紫苏之类简单药物,也能取得不错效果。

所以,对于生姜能够治疗“风热感冒”吗?我的回答是,风热感冒这个概念定义上是有问题的,比较模糊。对于外感表邪,我们应当通过细细分析患者体强还是体弱,有汗还是无汗,皮肤紧凑还是疏松,精神良好还是嗜睡来用药。

例如,患者皮肤平素爱自汗,皮肤细嫩疏松,那么,就当选用桂枝汤,慢慢地、微微地发汗,不能让患者大汗淋漓,否则病必不除。如果患者头痛发热,身疼腰痛,骨节疼痛,恶风无汗,则当用麻黄汤来发汗解表了。如果只是伤风小疾,则用点生姜,紫苏熬汤即可。

当然,生姜治疗感冒也有须谨慎使用的时候,口干舌燥,舌红少苔,阴虚火旺的患者忌用,或者配伍玉竹再用,否则容易损阴伤目,口角生疮。经常喝酒的患者也应慎用,因为这类患者内有实热,服用生姜,容易火邪烧心。

-

说到野味,我记起一件事来,大概七八年前吧,我还在县里工作。

那时,患者治愈后,经常会邀请我们医师去吃饭。

那是我家乡,都是乡里乡亲,许多人抬头不见低头见,有时便去了。有一次吃的是竹鼠,我们那儿叫竹馏,而且有一个传说,天上斑鸠,地上竹馏 ,人间至味。

味道我倒是忘记了,但是事件我却记忆犹新,因为,回来24小时后,我的嘴就肿起来了。整个嘴唇掀起了几个大包,相当于三个嘴唇叠加在一起都不止,红肿热痛,唇缘处可见红斑基础上成群分布的融合性巨大水疱,完全受不了。

自己熬了一周的中药才压了下去。这件事情,想起来真是后怕,我妻子也记忆犹新,所以,她后来成了一个家庭纪检员,坚决不允许我接受患者任何吃请。

当然,离开家乡后,我完全做到了,在新的地方,我两眼一抹黑,地位又卑微,谁都不认识,应酬也寥寥,所有的患者请吃饭,我都不去。

现在回忆起来,这应该是被感染了某种疱疹病毒,由于没有检测,是不是不知名的全新病毒,便无从得知了。

蝙蝠是许多病毒的自然宿主,身上是一个病毒库,蝙蝠身上有140多种病毒,现在已知至少有60多种可以传播到人类。为什么蝙蝠能够成为这样的宿主呢?因为蝙蝠可以携带致命病毒,本身却不会生病。蝙蝠自身体温很高,大概为40度左右,同时,具有神奇的自我修复 DNA 损伤的能力,由于缺失了 PYHIN 家族的基因,所以蝙蝠本身的炎症水平很低,而且蝙蝠还具有更强的本底水平的固有免疫应答系统,所以它能够和各种致命的病毒和睦相处。

但是,这些能与蝙蝠共生的病毒,传播到其他动物身上便是致命的。当然这些病毒要传播到人,还需要各种媒介,因为人一般不直接接触蝙蝠。这些媒介,免疫力虽然不如蝙蝠,却比人类强,可以带病生存很久,例如果子狸,野鸟,水貂,啮齿目动物(野兔,松鼠、竹鼠、土拨鼠)等等。

当然这些媒介本身,由于本身免疫力比较强,本身也是一些病菌的自然宿主,例如臭名昭著的土拨鼠便是大名鼎鼎的鼠疫的宿主,多次鼠疫流行,就是宰杀和品尝土拨鼠导致的,而竹鼠则是马尔尼菲篮状菌的宿主,我们特别要提防啮齿目动物,因为很多它们能够携带的病菌,人类也会得,且人类的承受能力比它们更弱。

即使把上述说到的动物,例如蝙蝠,果子狸,土拨鼠等等人工养殖了,也不能解决它们能携带大量会传染人类的病毒、细菌,自身却不会发病的事实。

所以,它们天然不适合成为人类的食物。哪些食物适合人类食用呢?

中医很早就对这个问题进行过探索。很多人为了黑中医,把中医污蔑为吃啥补啥,食补,其实完全不是这样的。中医是非常谨慎的一门学科。

《神农本草经》把常用的中药分为了上、中、下三品,《黄帝内经》对于食物也是这样提倡的,先哲们提倡什么呢?提倡:“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充,气味合而服之,以补益精气。”

五谷是指,粳米、小豆、麦、大豆、黄黍;五果是指,枣、李、杏、栗、桃;五畜是指牛、犬、羊、猪、鸡;五菜是指葵、韭、藿、薤、葱。而且《黄帝内经》提倡饮食要适度、要清淡,提醒我们膏粱之变,足生大疔,定时定量,寒温适中,饮食自倍,肠胃乃伤。

不仅仅《黄帝内经》这样提倡,后世的临床一线中医医师也反复提醒我们一定要以五谷,五畜等等为主食。

金代医家张从正在他的《儒门事亲》中是这样说的:“若此数证,余虽用补,未尝不以攻药居其先?何也?盖邪未去而不可言补,不之则适足资寇。故病蠲之后,莫若以五谷养之,五果助之,五畜养之,五菜充之,相五脏所宜,毋使偏颇可也。”

为什么,先哲们推荐吃这些呢?因为经过若干年的实践,他们对这些生物的习性,培植,养殖过程,病虫害,研究得比较透彻,观察的年份比较长,近代以后,更衍生出畜牧医学,动物检疫学,植物检疫学等多门学科。

对于常规肉食,例如牛,羊,猪,鸡等等,有着完善的检疫体系,而鱼属于鱼纲,不属于哺乳动物,鱼与人类之间除了寄生虫外,基本没有共患病,所以,常用海鲜的人,例如地中海周边的居民,例如日本的居民,就比较长寿。

而市场上的果子狸,松鼠、竹鼠、土拨鼠这些动物,究竟有没有检疫,还是一回事,属于风险比较高的食物种类。一些人会反驳说,某某山区,某某地区,也是世世代代吃野生动物,不也没有出事。那是他们不去查询历史,简单看一看解放前的这些山区的地方志,就会发现各种传染病,鼠疫,此起彼伏,甚至代代传播。

以现在依然在流行食用各种野生、养殖各种鼠类的广西部分山区为例。广西山区在1866-1947年的81年间曾在46个县市发生了 63年次的人间鼠疫流行,最早发生在龙州县,最后止于合浦县境内。经过53年的静息期后,于2000年7月在广西西部与贵州交界的隆林县发生了动物间鼠疫流行,并波及人间,2001年7月,与隆林县相邻的西林县也发生了动物间和人间的鼠疫流行。

由上述史料得知,认为世世代代吃野生动物地区,历史上没有发生过疫情,这是不客观的。

本文由作者原创,文章内容仅供参考。转载及合作事宜可联系jdh-hezuo@jd.com 。