当前位置:首页>

如何监测1型糖尿病患者的血脂

糖尿病往往合并血脂水平升高,1 型糖尿病儿童也不例外。血脂水平升高会导致一系列动脉粥样硬化性疾病的发生,如心血管疾病,脑血管疾病和外周血管疾病。所以,1 型糖尿病儿童需要定期筛查血脂水平,及早发现动脉粥样硬化性疾病的患病风险。

推荐筛查时间如下:

- 青春期前 1 型糖尿病儿童:

- 如果家庭中有高胆固醇血症患者,或者有 55 岁前患心血管疾病的家属,或者家属史不明确的,从 2 岁起开始筛查血脂水平。空腹低密度脂蛋白胆固醇在 2.58-3.33mmol/L 间或者>3.36mmol/L 时需要复查,并在医生的指导下予以饮食治疗,如果空腹 LDL<2.58mmol/L.则每 5 年筛查一次血脂水平。

- 如果家庭中没有高脂血症患者,则在 12 岁以后开始筛查血脂水平。

- 青春期 1 型糖尿病儿童>12 岁:

- 在诊断为 1 型糖尿病之时即需要筛查血脂,如果 LDL<2.58mmol/L.每 5 年筛查一次血脂水平。

本站内容仅供医学知识科普使用,任何关于疾病、用药建议都不能替代执业医师当面诊断,请谨慎参阅

-

总交流次数

10

医生回复次数

7

患者:男 24岁

-

总交流次数

6

医生回复次数

3

患者:女 21岁

-

总交流次数

71

医生回复次数

30

患者:男 20岁

-

总交流次数

57

医生回复次数

37

患者:女 55岁

-

总交流次数

9

医生回复次数

7

患者:女

-

总交流次数

42

医生回复次数

19

患者:女 23岁

-

总交流次数

11

医生回复次数

6

患者:女 33岁

-

总交流次数

23

医生回复次数

12

患者:女 34岁

-

总交流次数

82

医生回复次数

36

患者:女 40岁

-

总交流次数

29

医生回复次数

18

患者:男 31岁

-

如果是糖尿病的患者在日常生活中就需要注意糖类的摄取,有的患者会因饮食中的糖类无法估算就会产生恐惧因此戒掉了,就会造成营养素加速流失。因此,我们该如何保持一边的摄取营养一边的控制血糖的水平呢?在平时我们除了“少吃精制糖”、“控制糖量”,以外,还应该从饮食、运动、治疗等一起控制血糖,还要了解自己的身体所需的营养素,因此就要树立正确的营养摄取观念,轻松地应对血糖的控制。

1. 蛋白质适量摄取,预防肾脏病变

为了预防肾脏发生病变,我们就要控制好高血糖、高血压与高血脂的症状,并且适量的摄取蛋白质。因此我们除了控制糖的摄入量,还要适当的控制蛋白质的摄入量。因为适量的摄取蛋白质的含量也是保护肾脏和预防肾脏发生病变的关键。

2.补充维生素B群,预防末梢神经病变

糖尿病的常见的并发症之一神经病变,若是因为我们疏于预防和照顾,如果病情出现恶化就难以复原,甚至还会面临截肢的命运。糖尿病的患者还会出现多尿的症状,就会造成水溶性维生素与矿物质的大量流失。患者如果长期服用降血糖药物,就会造成维生素B12的缺乏,因此就会引发贫血的症状或者末梢神经发生病变。因此在平时我们要注重保护手和足部外,还要适量的摄取锌、铬、镁、钙等矿物质。我们还要补充体内流失的维生素B12.

3.及时补充叶黄素和钙,预防眼睛病变及骨质疏松

糖尿病的患者由于长期的血糖升高就会对末梢神经的微血管造成一定的伤害,明显的症状就是眼部会出现问题会发生视网膜病变。因此未来预防视网膜发生病变,在平时除了积极控制血糖与定期检查外,还要注意对眼睛的保养。在平时可以多摄取对眼睛有益的营养素,比如叶黄素、维生素A、维生素C等营养物质。糖尿病患者也会因为多尿导致体内的钙、磷等元素流失,胰岛素分泌的不足对造骨细胞的活性也有很大影响,因此糖尿病患者还会出现骨质疏松的症状。如果要预防骨质疏松,在饮食中要及时的补钙,也要摄取适量的维生素D3。

糖尿病其实不可怕,可怕的是并发症,因此只要我们在平时的生活多注意,就可以起到预防由糖尿病引发的并发症。

-

糖尿病是一种常见的慢性病,在我国也是引起冠心病、脑梗塞等疾病的主要杀手之一。糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病。高血糖则是由于胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损,或两者兼有引起。长期存在的高血糖,导致各种组织,特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍。因为糖是甜的,所以糖尿病也被称之为甜蜜的杀手。

关于糖尿病,估计大多数人都听说过,但糖尿病的有关知识,很多人依然是一知半解,今天咱们就一起走进糖尿病,看一看和糖尿病有关的那些知识。

一、什么是糖尿病?

糖尿病是胰岛分泌胰岛素障碍,或者分泌出的胰岛素功能障碍,导致体内血糖代谢异常的一种疾病。因为体内糖分代谢异常,使得患者出现血糖、尿糖升高,进而引起一系列并发症的一种疾病。

二、糖尿病有什么症状?

很多糖尿病可以没有症状,只是在体检时发现血糖升高,或者在治疗其他疾病时发现糖尿病。但依然有很多糖尿病是有症状的,比如常见的糖尿病症状主要是三多一少,也就是吃饭吃得多、喝水喝得多、小便尿的多以及体重一直减少。也就是我们常说的三多一少的症状。

三、糖尿病怎样检查出来?

糖尿病的诊断一般不难,空腹血糖大于或等于7.0毫摩尔/升,和/或餐后两小时血糖大于或等于11.1毫摩尔/升即可确诊。大多数糖尿病测个血糖便能确诊,但如果患者的血糖正好处于诊断糖尿病的边缘时,就需要检测更多的东西来确诊了。比如糖化血红蛋白、尿常规、监测空腹及餐后血糖、糖代量试验等,以明确患者是否为糖尿病患者。

四、如何预防糖尿病?

糖尿病是可以预防的!预防糖尿病,主要是管住嘴、迈开腿,远离不良生活习惯,以及控制体重。只有管住嘴,适当运动,才能减少糖尿病的发生概率。

糖尿病不可怕,可怕的是有了糖尿病我们不知道,甚至知道是糖尿病我们不控制。才是最为可怕的。

亲,看懂了吗?关注我们,每天都有更新的科普推送给你!我是有思想有态度的李医生,关注我们,每天都有不一样的科普推荐给您!关注我们,关注心脏健康,关注心理健康,关注身体健康,关注不一样的科普平台!

图片来源于网络,如有侵权请联系删除。

-

糖尿病患者空腹血糖为126mg/dl,通常超过这个数值才会被诊断为“糖尿病”。但是实际上,空腹血糖的正常值是70~100mg/dl,所以只要超过100mg/dl,就表示血糖指标过高;尽管要成为一名真正的糖尿病患者还有一定距离,但身体“已经控制不了血糖”,如果不尽快改变生活习惯,很快就会变成糖尿病。

100~125mg/dl的空腹血糖值,是糖尿病初期!

DM是一种身体不能控制血糖的疾病,在没有控制好血糖之前,肯定会有“控制得很艰难”的时候,那时候就是DM初期。

比如,身体需要胰岛素(工人)来帮助运送血糖(货物),正常人能很快找到许多工人来运送货物,但是糖尿病患者并不是“找不到工人”,而是“老弱病残”,无法搬运货物;而初期糖尿病患者,则是“勉强找不到工人,但工人的工作效率开始下降”。

血糖指标可诊断为糖尿病。

空腹腔血糖指标:126mg/l

餐后血糖值:200mg/l。

普通人群血糖标准值。

空腹部血糖指标:70~100mg/l。

餐后血糖值:80~140mg/l。

初期糖尿病

空腹部血糖指标:101~125mg/l。

餐后血糖值:141~199mg/l。

据统计,大约1/4的人在确诊后的5年内就会转变为真正的糖尿病,其中70%的人在10年内会转变为糖尿病;但是,如果能在发现糖尿病时立即加以控制,则很难转变为糖尿病。

少吃东西能逆转糖尿病初期的病情吗?

小量多餐看似食量不大,但实际上是“连续进食”,消化系统会一直接收到食物,释放出血糖升高的信号,使胰岛素持续分泌。胰岛素的过多分泌,会导致身体产生胰岛素抵抗,也就导致了糖尿病的诞生,所以这是极度不健康的习惯。应该是每餐少一点,但是三餐要有时间。

要控制血糖就必须不要吃淀粉?

血糖是人体的能量来源,如果消化系统正常的话,能量也有了适当的消耗,根本就不会让血糖过高,所以现在糖尿病患者不是担心淀粉摄入过多,而是“消化得好的糖摄入过多”,再加上“运动太少”,都会让血糖因一点点淀粉而过高。

适当的,有营养的淀粉,以及多样化的饮食,能使血糖保持在一个平稳的水平,比吃药,打胰岛素都要有效!

因此建议一定要吃“完全不加工”的淀粉,比如地瓜、芋头或糙米的根茎类食品,其实白饭慢慢吃,效果不会比糙饭差太多,但是白面制品还是少吃比较好,特别是在烘焙食品中,糖分绝对高得吓人。

控制血糖只能吃青菜吗?

而且许多人为了控制血糖,只吃青菜,结果血糖仍然很高。由于身体会感觉到饥饿,所以血糖没有办法回到稳定状态,只能吃淀粉!吃更少的淀粉,就是吃更多的蛋白质。

-

随着社会发展,大家的生活越来越好,糖尿病越加年轻化,研究调查表明,我国18周岁以上患糖尿病的几率约10%,也就是说每10个人中就有1个成年人患糖尿病!

近年来科学研究表明控制体重与健康饮食有助控制糖尿病,降低患病的几率。

所以糖尿病患者非常注重控制体重与饮食,而两者之间是相辅相成的,那么糖尿病人群该如何减肥呢?接下来咱们就来了解一下~

(一)什么是糖尿病

糖尿病 是胰岛素分泌的缺陷或和胰岛素作用障碍导致的一组以慢性血糖升高为特征的代谢性疾病。

正常人血糖为空腹血糖3.9~6.1mmol/L,餐后2小时血糖≤7.8mmol/L。

根据世界卫生组织,糖尿病患者为空腹血糖≥7.0mmol/L和(或)餐后2小时血糖≥11.1mmol/L。

慢性高血糖可导致多种组织,特别是眼、肾脏、神经、心血管的长期损伤、功能缺陷和衰竭,所以可怕的不是糖尿病,而是糖尿病的并发症。

糖尿病分为两种,一种为1型糖尿病,一种为2型糖尿病

1型糖尿病约占糖尿病患者的4~5%,多发于儿童、青少年,主要是胰岛β细胞被破坏,导致胰岛素分泌绝对缺乏。

2型糖尿病约占糖尿病患者的90%,多发于成年人,大多数人都是糖尿病,主要是胰岛素分泌相对不足,身体对胰岛素敏感性降低(即胰岛素抵抗)所致。

(二)糖尿病患者为什么要控制体重

《中国2型糖尿病防治指南(2013年版)》研究调查表明:长期肥胖者,糖尿病发病率可高达普通人群的4倍之多。

统计表明,糖尿病在体重正常人群中的发病率仅为0.7%,体重超过正常值20%,糖尿病发病率为2%;体重超过正常值50%,其发病率可高达10%以上。而且在2型糖尿病人中80%是肥胖者。

所以,控制体重对于2型糖尿病尤为严重,脂肪率越高,胰岛素的敏感性就会降低。

(二)肥胖为什么会引起糖尿病

相比于正常体重人群,肥胖的人更容易形成“胰岛素抵抗”。

“胰岛素抵抗”指血液当中的糖很难进入到细胞里面,造成血液中血糖高居不下。胰岛素抵抗还会反过来促进糖类物质转化成脂肪,使胖者更胖。

(三)糖尿病患者如何减肥

糖尿病患者的体重主要有两大因素影响,运动和饮食,那么如何进行运动和饮食如何选择,怎么做才好呢,下面就是给大家一些建议:

1. 运动管理

适量的运动有助于控制血糖和体重,改善胰岛素敏感性。建议可以采用散步,快步走、健美操、跳舞、打太极拳、跑步、游泳等。

保持每周有氧运动150分钟/周;也就是平均一周2-3次,每次60分钟,中等强度即可。抗阻力运动建议每周2次。

2. 饮食管理

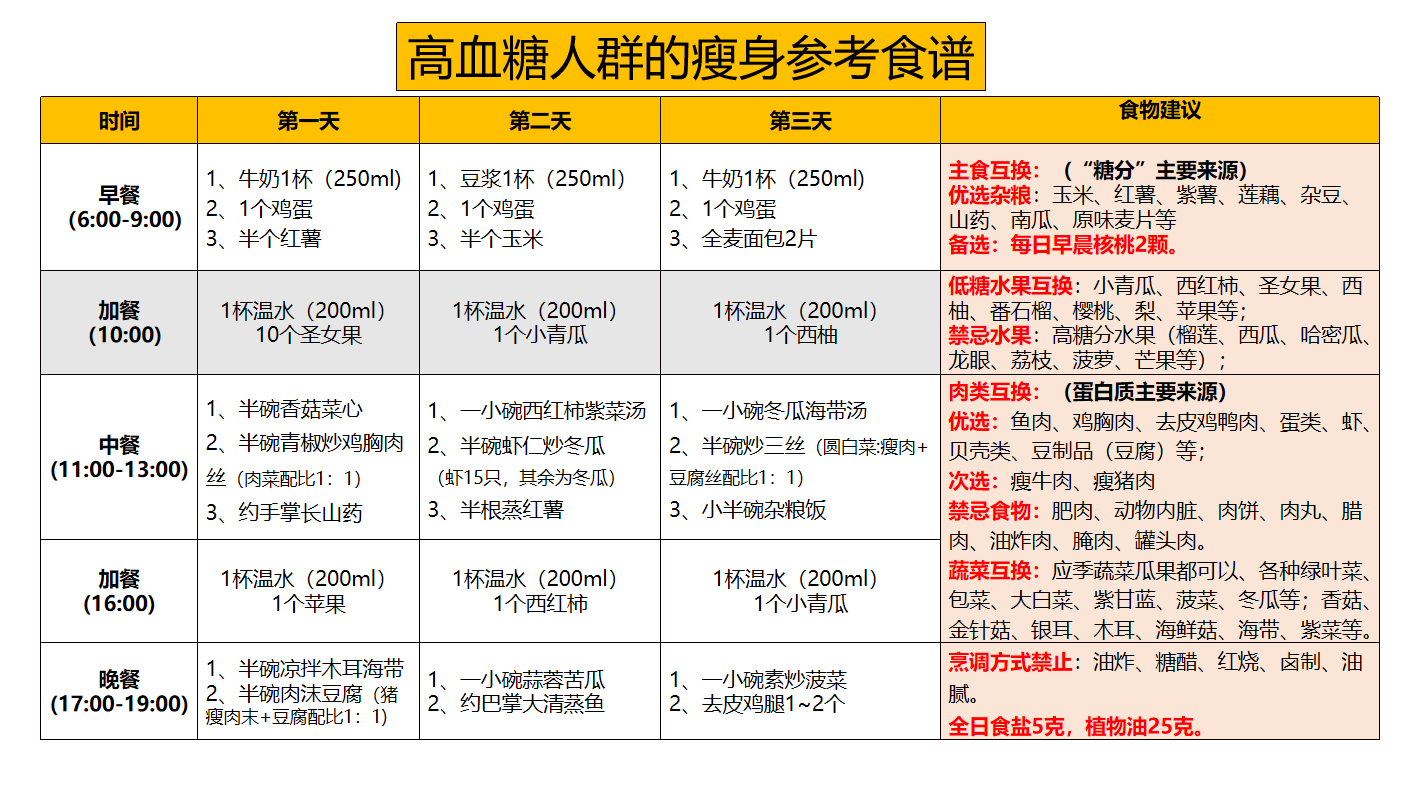

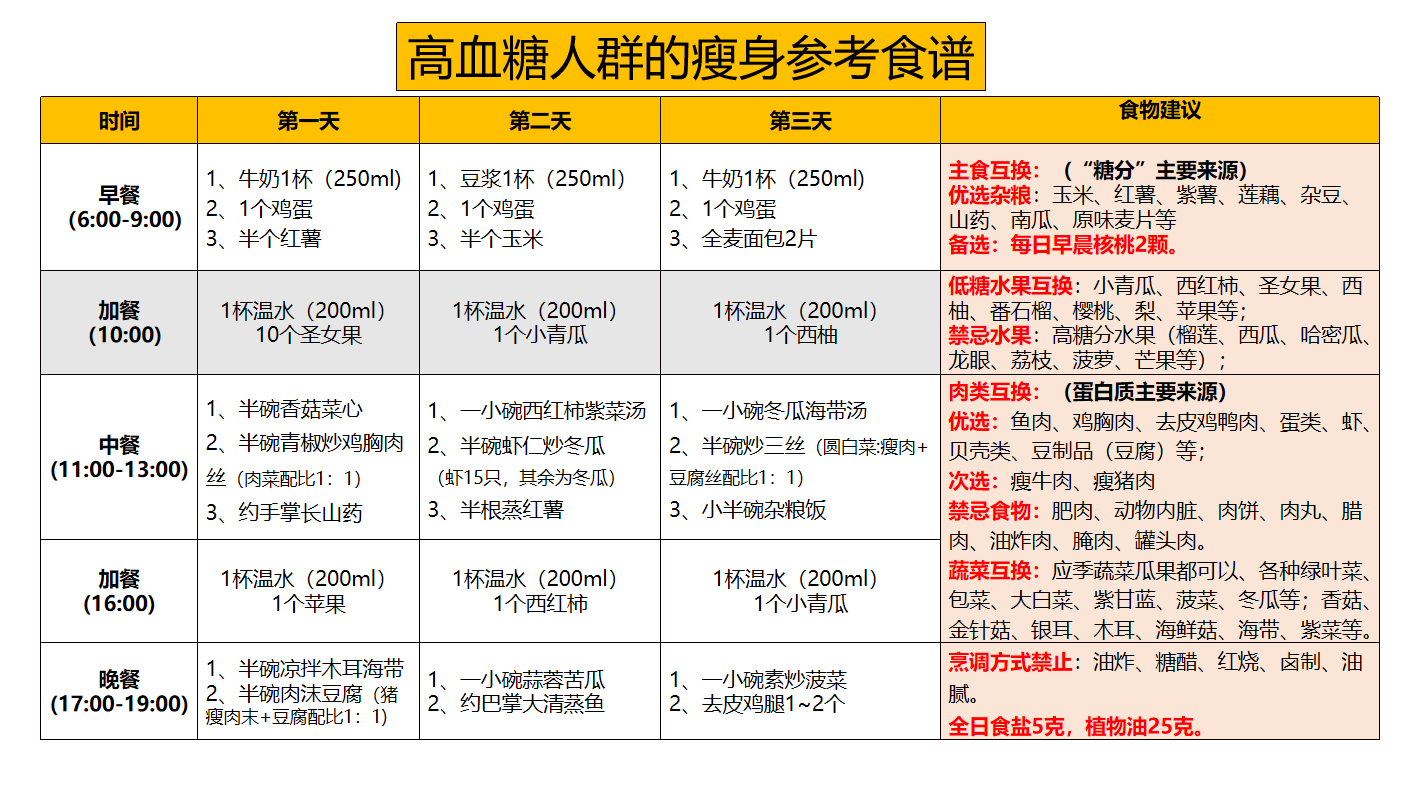

饮食管理是高血糖人群的体重管理基础,饮食原则是控制总能量、低糖(选择低升糖指数的食物)、低脂、适量蛋白质、限盐、富含膳食纤维的饮食。

是不是看到这里,大家就有点懵了,什么是升糖呢?

那么这里,就给大家额外插入一个小点~

升糖指数,全称“血糖生成指数”,简称GI。是指食物进入人体两个小时内血糖升高的相对速度,主要是用来衡量某种食物或某种膳食组成对血糖浓度影响的一个指标,有助于专业人士进行参考与指导。

营养师建议:高血糖人群瘦身过程中饮食要注意忌甜,忌盐,忌油腻,忌辣,忌烟,忌酒,主食不能完全断,避免引起低血糖~

那么食物该如何选择呢?平常要怎么吃呢?别急,下面给出一张适合糖尿病患者瘦身的参考食谱与饮食替换建议~

-

1型糖尿病一般在儿童或者是青少年身上发生,这种疾病对患者的身体健康影响很大,很容易会造成一些不舒服的症状,比如:消瘦,食欲好,尿频,多饮等等,尤其是患者会出现消瘦的时候,就要及时的帮助患者缓解这个症状,尽量保证饮食营养均衡一些比较好。

1型糖尿病对人们的身体健康影响很大,要是没有及时的进行治疗,患者的身体状况就会变得很不好,还会容易造成生命危险,而且发生1型糖尿病的患者一般都需要积极地运用胰岛素进行治疗,才能控制患者的病情发展,那么,如何处理1型糖尿病患者的消瘦症状。

1,饮食调理1型糖尿病患者会很容易出现消瘦的情况,这个时候就应该靠饮食进行调理,患者在平时的饮食中,一定要增加热量的摄入量,而且同时还要增加一定量的优质蛋白质摄入,比如:瘦肉、鸡、禽蛋、奶制品、豆制品等,这类的食物对改善患者的消瘦症状会有很好的作用,但是一定要避免摄入过多的脂肪,要是脂肪摄入过多的话,不但不会有什么好处,还会增加其他并发症的出现,对患者的身体健康不利,所以患者的饮食一定要合理搭配,营养均衡一些比较好,平时避免总是吃一些膨化,烧烤,油炸类的垃圾食品。

2,及时补充维生素和铁质在治疗1型糖尿病患者消瘦症状的时候,还应该及时的补充维生素和铁质,可以适当的吃点动物类食品与植物类食品,而且还应该勤检测自己的体重,也不能让自己的体重过重,不然也会有一些不好的影响,平时还需要积极地锻炼身体,积极的运动也会有效地改善糖尿病的病情,对病情的治疗也会有比较不错的作用,患者平时还应该注意多吃点新鲜的蔬果之类的食物,尽量不要总是喝碳酸饮料,吃方便面之类的东西,而且烟酒类的东西就更加不能接触了。

最后,1型糖尿病的患者一定要早发现早治疗,只有在早期的时候进行控制,才能避免让孩子的病情变得更加严重,平时还应该避免总是吃一些高脂肪以及高胆固醇的食物,也不能总是过度的劳累,患者要养成一个良好的生活习惯比较重要,要早睡早起,避免经常熬夜。图片来源于网络,如有侵权请联系删除。

-

1型糖尿病这种疾病在中老年人群中的发病率是非常高的,这种疾病的出现是会给患者身体的多个器官造成很大伤害的,我们平时可以多了解一些有关这种疾病的预防知识,然后在日常生活中多加注意,只有这样才能更好的防止受到这种疾病的侵袭。

糖尿病对于大家来说一定都不陌生,因为这种疾病现如今已经成为了老年人的多发病了,1型糖尿病就是糖尿病的一种类型,那么,1型糖尿病的防治方法到底都有哪些呢?下面我们就一起来听听我们专家对此特别给出的一些详细介绍吧。

1、定期血糖检查

为了防止1型糖尿病的发生,中老年朋友们在日常生活中一定要注意定期进行体检,尤其是要做好血糖的检查工作,这样才能及时的发现病情,从而更好的进行治疗,对此中老年朋友们一定要特别引起重视了。

2、经常运动

中老年朋友们平时应注意多进行一些体育锻炼,这对于1型糖尿病的预防是非常关键的,大家可以选择散步、慢跑、游泳等方法来进行锻炼,这样可以增强人体的免疫力和抵抗力,从而可以有效的预防1型糖尿病的发生。

3、饮食疗法

对于已经患上了1型糖尿病的患者来说,平时也可以通过饮食调理的方法来进行治疗,患者平时应注意控制高热量、高脂肪食物的摄入,多吃一些新鲜的水果蔬菜和粗粮,这些都是有助于患者身体的康复的。

4、控制盐量

为了更好的预防1型糖尿病的出现,大家平时还应注意饮食尽量以清淡为主,尤其是对于中老年人来说平时一定要注意控制盐分的摄入量,因为吃盐过多会使血压升高,进而会引发1型糖尿病,大家要特别引以为鉴。

经过我们专家的详细介绍,大家对于1型糖尿病的防治方法一定也有所了解了吧,这种疾病现如今已经成为了中老年人的多发病了,因此,大家平时多了解一些有关这种疾病的预防和治疗常识是很有必要的,这样就可以在疾病发生的早期及时进行治疗了。 -

作者:王璐璐 主治医师 济南市中心医院 内分泌科

糖尿病一直都是一种特别多见的疾病,尤其是一些中老年人患病的几率比较高一些,这种疾病还会有一定的家族史,也就是说糖尿病会有遗传性,所以有患有糖尿病这种疾病的家庭成员,一定要警惕患有糖尿病的几率,那么,怎样测试自己是否得糖尿病。

1,测试是否患有糖尿病,最有效的办法就是血液检测,需要进行糖尿病的血糖检测,一般通过血糖仪以及其他的血液检测的方式,就可以清楚的指导患者的病情是怎么样的,患者可以到专业的医院或者是专业的药店里面进行检测,一般就可以知道患者的病情情况是怎么样的,而且糖尿病还会容易出现一些症状,比如:口干、饮水多、尿频,口腔溃疡,体重减轻,乏力、心悸、颤抖等等,只要是出现了这些症状的患者,也要警提是糖尿病这种疾病造成的,需要尽快的确诊自己的病情,然后积极的对症治疗。

2,糖尿病是一种比较容易检测出来的疾病,而且有的患者在发病早期的时候也会出现一些不舒服的症状,所以这个时候就应该积极地进行治疗和检查,不能耽误治疗的时机,患者除了可以用药治疗,还可以采用运动疗法和饮食疗法进行调理,一定要坚持有氧运动,还要调整自己的饮食习惯,不能吃高糖的东西,一些油腻,生冷,辛辣的饮食也尽量不要吃比较好,以防对患者的病情造成影响,患者也要警惕高血压以及心脏病的出现,因为这些疾病一般都会容易在中老年的身上发生。

最后,患有糖尿病的患者一定要控制减少热量与脂肪的摄入,这个时候也要减少吃一些肥肉,适当的吃点鱼肉,禽类等等是可以的,患者的饮食要保证清淡无刺激,不能总是吃一些含糖量高的东西,尤其是糖果以及一些水果等等都尽量不要吃比较好。

-

糖尿病前期指的就是血糖持续介于正常值和糖尿病之间。糖尿病的迷惑性非常大,在病情初期可能一点症状都没有,有些患者的生活都没有受到影响,但是如果你发现的不及时,不加以控制,最后很容易会演变成更加严重的糖尿病。

怎么样能检测1型与2型糖尿病

如果患上免疫系统异常的1型糖尿病,体内的ICA、Anti-GAD65、ICA 512抗体会呈现阳性,这一点是和2型的糖尿病完全区别开的重要条件。

怎么样能检测妊娠糖尿病

至于与怀孕妇女有关的妊娠糖尿病,为了防止和判断疾病的发生,医生一般情况会在怀孕后做一次产检,之后会在第24周和28周时,再次检查孕妇的血糖指数。检测法为空腹血糖值与口服葡萄糖耐受试验,如果有超标事宜,则代表患上妊娠糖尿病。

治疗糖尿病

视情况不同,医生会有不同治疗方法。如果是1型的糖尿病,治疗方法目前一般还是长期的体外注射胰岛素来控制体内胰岛素分泌量,从而达到控制血糖的效果。

至于2型糖尿病及妊娠糖尿病患者,胰岛素的注射只是一个方面,另一方面还可以口服一些药物来辅助治疗,改善病情。

施打胰岛素安全吗?

其实只要遵从医师、药师的指示施打,是非常安全的,而且目前的笔型胰岛素针使用上很方便,而且不是很痛,降低病人心理压力。

许多2型糖尿的患者自认为打胰岛素的方式对于病情控制不佳,所以不希望打胰岛素,或者认为打胰岛素属于非常严重和极端的治疗手段,之后吃任何的药物都不起作用,其实这只是病患臆想出来的,都是错误的观念。其实体外注射胰岛素反而是对身体的负担小而且非常有效的治疗方法,也并非是糖尿病最后一道防线,而是可用于任何病程,医师会依对病人最有利的方式拟定治疗计划,目的都是在有效控制血糖,避免并发症。

胰岛素类似物 (Insulin analog)

胰岛素类似物是一种通过对胰岛素结构的修饰,进而改变胰岛素的生物学和理化特徵,比传统胰岛素更适合人体需求。又称餐时胰岛素或速效胰岛素,因为起效时间短,可以在餐前15分钟或是餐后注射。因为降血糖的持续时间也较短,可以降低低血糖的风险。

服用糖尿病药物

不同的是糖尿病药物的服药时机各有不同,需要严格按照医生的指示服用,才能稳定控制血糖。

-

1型糖尿病约占所有糖尿病病例的5-10%,在所有年龄段都会发生,在青春期和成年早期发病率达到高峰。全球1型糖尿病的患病率为5.9/1万,而在过去50年来,发病率迅速上升,目前估计发病率为15/10万/年。

近日,美国糖尿病协会(ADA)和欧洲糖尿病研究协会(EASD)联合发布了一份≥18岁成人1型糖尿病管理的共识报告,下文主要总结了胰岛素治疗和辅助治疗的共识建议。

胰岛素治疗策略

治疗方案的选择

大多数1型糖尿病患者应使用尽可能达到模拟生理学胰岛素分泌的方案。 好的策略是皮下基础胰岛素类似物和餐时速效或超速效胰岛素类似物的每日多次胰岛素注射治疗(MDI),或通过泵持续皮下输注速效胰岛素类似物,将持续基础胰岛素与人工餐时注射相结合。

第一代基础胰岛素类似物和中效胰岛素(NPH)通常每天给药一次,如果每天给药两次,可能获得更大的灵活性和更好的基础胰岛素需求覆盖。试验表明,新型基础胰岛素类似物可能比第一代基础胰岛素类似物和 NPH 胰岛素引起的低血糖事件更少,而速效类似物比短效(普通)人胰岛素能实现更好的餐时覆盖和更少的餐后低血糖发生。 胰岛素类似物是胰岛素方案的首选。超速效胰岛素类似物的起效时间和作用峰值比速效类似物稍早。这些胰岛素可以减少餐后高血糖,但没有证据表明它们比速效类似物能更大程度地减少HbA1c或低血糖事件。

给药方式

胰岛素的给药方式有多种,对设备的选择应该是个性化的。 混合闭环胰岛素泵系统是将1型糖尿病患者的血糖维持在正常范围内的有效手段。MDI可以使用药瓶和胰岛素注射器或胰岛素笔,后者在剂量方面提供了更多的便利,但成本可能更高。

短至4mm的针头,以90°角注射,对大多数成年人来说,肌肉内注射的风险很小;使用较长的针头会增加肌内注射的风险。MDI方案可以通过新兴技术得到加强,如剂量计算器和记忆型笔,可以记录胰岛素的剂量。

目前一些研究组正在进行临床试验评估完全闭环的自动胰岛素输送系统,预计其中一些将在未来几年内获得监管部门的批准。

不良反应

与胰岛素治疗有关的主要不良反应是 低血糖。胰岛素治疗的安全性和有效性与糖尿病患者的血糖监测和胰岛素剂量的调整密切相关。因此,胰岛素剂量管理的教育是该疗法的一个重要组成部分,无论是在胰岛素治疗开始时还是在随访期间。这种教育包括在出现高血糖或低血糖情况下的救援策略,包括测量尿液或血液中的酮体。

其他给药途径

近一个世纪以来,皮下胰岛素一直是主要的给药途径,但这种模式并不能很好地模仿生理性胰岛素分泌。健康的β细胞会在葡萄糖摄入开始时向门静脉循环分泌胰岛素,大约70%的胰岛素会被肝脏清除而不进入系统循环,而皮下胰岛素进入系统循环则有一定的延迟,而且清除速度相对较慢。与皮下快速作用的胰岛素类似物相比,吸入式胰岛素起效非常快,持续时间短。 吸入式胰岛素能很好地改善早期的餐后高血糖,但其作用时间短,对后期餐后高血糖的控制较差。此外,吸入式胰岛素可引起咳嗽或咽喉痛,由于可能对肺功能产生影响, 必须定期进行肺功能测定来监测治疗。

辅助治疗方案

二甲双胍

二甲双胍在许多小型试验中对1型糖尿病患者进行了评估,希望其胰岛素敏感特性能够改善血糖管理和/或降低心血管风险。迄今为止最大的研究评估了428名1型糖尿病患者使用二甲双胍的疗效,每天两次,每次1g,治疗3年,主要终点是平均颈动脉内膜厚度的变化,这是心血管疾病风险的标志。研究结果发现,两组的主要终点没有差异,对HbA1c的影响很小且不持续,对体重的影响很小,每日胰岛素总剂量没有变化。

普兰林肽

普兰林肽是被美国食品和药物管理局(FDA)批准的1型糖尿病的辅助治疗方法。餐前注射可抑制胰高血糖素的分泌,延迟胃排空并促进饱腹感。临床试验显示,可降低HbA1c(0.3-0.4%),适度降低体重(约1kg)。由于其不良反应和需要额外的注射,普兰林肽的临床应用受到限制。目前正在开发该类药物与胰岛素的共同制剂,以及在胰岛素泵或人工胰腺系统中使用普兰林肽的可能性。

胰高血糖素样肽-1受体激动剂

胰高血糖素样肽-1受体激动剂(GLP-1 RA)已在1型糖尿病患者中探索了两种适应症,第一种旨在改善β细胞衰退,目前正在进行相关试验。在一项针对308名最近被诊断为1型糖尿病患者的研究中,利拉鲁肽与抗IL-21联合使用时,可保持β细胞功能。

第二个适应症是作为已确诊的1型糖尿病的辅助治疗,通过阻断胰高血糖素的分泌,减少胃排空,促进饱腹感和体重减轻。在1型糖尿病患者中进行的最大临床试验使用的是利拉鲁肽,结果显示,每日剂量为1.8mg时,可促进HbA1c下降(0.2-0.4%),体重下降(约5kg),胰岛素使用剂量减少。然而,低血糖症和酮症发生率也有所上升。

在2型糖尿病患者中进行的试验显示,一些GLP-1 RA可以减少心血管事件的发生;在1型糖尿病患者中是否也能观察到这些益处尚不清楚。GLP-1 RA已被批准用于肥胖的治疗,但还不包括1型糖尿病患者。基于对其他患者的临床试验结果,这些药物可能对合并肥胖的1型糖尿病患者也有一定作用。

SGLT抑制剂

一些针对1型糖尿病患者的III期研究中,使用SGLT-1或SGLT-1/2抑制剂可以降低HbA1c,改善葡萄糖目标范围内时间(TIR),减轻体重和改善血压。考虑到糖尿病酮症酸中毒(DKA)发生风险的增加,FDA尚未批准其用于1型糖尿病,欧洲药品管理局批准低剂量达格列净(5mg)和索格列净(200mg)用于BMI≥27kg/m2的患者。尚没有明确策略可以降低DKA的风险,一份关于SGLT2抑制剂和DKA的共识声明建议谨慎挑选患者,适当调整胰岛素剂量,从低剂量的SGLT2抑制剂开始,定期测量酮体并及时处理升高情况,作为预防DKA的合理预防措施。

SGLT抑制剂治疗2型糖尿病患者时,主要由于充血性心力衰竭的减少而改善心血管预后,并改善肾脏预后,这些发现是否能外推至1型糖尿病患者,相关证据有限。然而,越来越多关于SGLT2抑制剂的数据显示,非糖尿病患者也有肾脏和心力衰竭获益,这表明有这些合并症的1型糖尿病患者也可能获益。

参考文献:

Diabetes Care. 2021 Sep 30;dci210043. doi: 10.2337/dci21-0043.

京东健康互联网医院医学中心

作者:梁辰,约翰霍普金斯大学公共卫生学院流行病学硕士,主要研究方向为疾病预防和流行病学。

-

体检时,很多人都对化验单上血脂指标异常敏感。但面对密密麻麻的数值,一些人有心无力。

数据显示,我国1/3成年人血脂异常,大部分人对高血脂的了解程度远远不够。

《生命时报》特邀权威专家,教你看懂化验单上的重要指标。

受访专家

国家心血管病中心社区防治部主任 王增武

中南大学湘雅医院心内科主任 余再

我国1/3成年人血脂异常

中国高血压调查研究组2019年公布的最新研究结果显示,我国35岁以上人群中,血脂异常患病率达34.7%。

本次研究在分析了2012~2015年我国东、中、西部不同地区,共计近3万名35岁以上人群的数据后发现:

居民最常见的血脂异常类型是高密度脂蛋白胆固醇偏低,占19.2%;其次是高甘油三酯血症,占14.1%;有7.5%的居民总胆固醇水平偏高;6%的人低密度脂蛋白胆固醇升高。

此外,有高血压的人中,41.3%存在高脂血症,糖尿病患者合并血脂异常的比例高达53.1%,但这两类患者对血脂异常的治疗率分别仅为13%和16.4%。

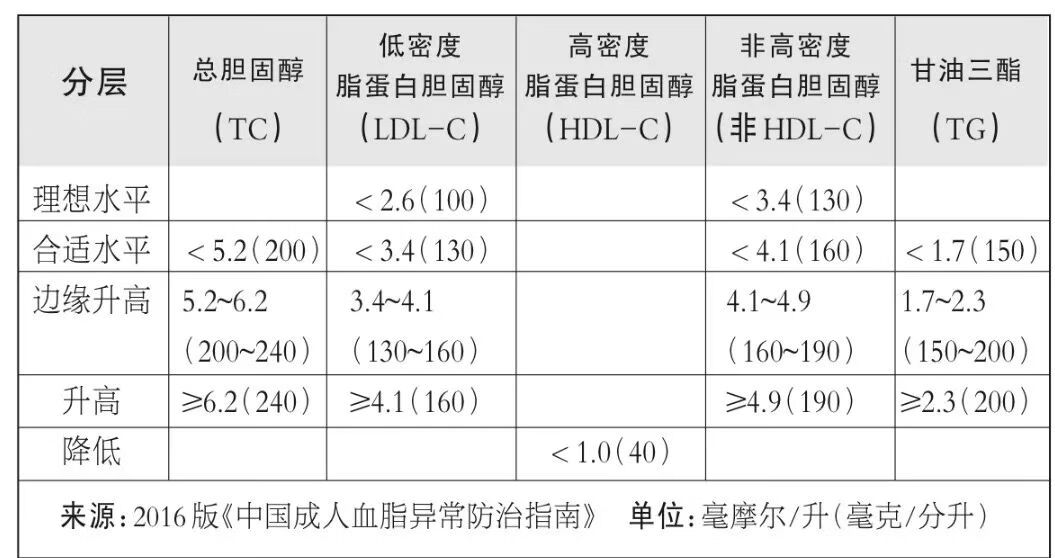

化验单4个指标里这项最关键

血脂异常与否,主要看四项指标:总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇和甘油三酯。

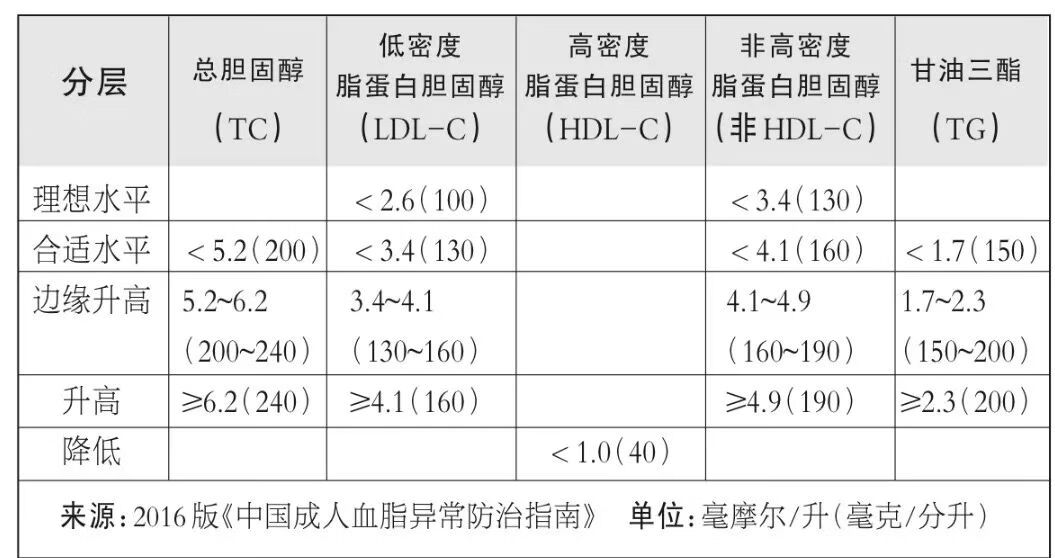

不同的医院正常参考范围有轻微的差别,大都按照《中国成人血脂异常防治指南》的血脂异常参考标准,可以据此测定一下。

最危险因素:低密度脂蛋白胆固醇

在四项指标中,低密度脂蛋白胆固醇是动脉硬化的最主要危险因素。

无其他风险因素人群,最好控制在0~3.4毫摩尔/升。

与心血管病风险呈负相关:高密度脂蛋白胆固醇

男性高密度脂蛋白胆固醇为0.96~1.15毫摩尔/升、女性为0.90~1.55毫摩尔/升。

高密度脂蛋白胆固醇与低密度脂蛋白胆固醇的比值也是评估风险大小的重要因素,两者的差值越大,风险越大。

最易受饮食影响的指标:甘油三酯

正常人的甘油三酯为0.56~1.7毫摩尔/升。

只要饮食中摄入的脂肪多一点,甘油三酯水平就会升高;反之,降低高脂食物摄入,偏素饮食,该数值就会下降。

血脂“正常”不代表健康

别高兴得太早,就算你的指标在“正常范围”内,也未必代表健康,需要因人而异。

- 一要看年龄,年纪越大,血脂异常风险越高。

- 二要看高危因素,如果已经患有冠心病、糖尿病、高血压等疾病,或发生过心梗、中风的患者,血脂目标值要求更严格,低密度脂蛋白要低于1.8毫摩尔/升。

当然,血脂也不是越低越好。

没有高血压、糖尿病、冠心病等高危因素的人,血脂低容易营养不良,出现头晕、疲劳、脸色苍白等症状,继而引发慢性疾病,对人体威胁也很大。

积极地调整血脂:

调整血脂的首选方法是改善生活方式,主要包括科学膳食和增加运动。

科学膳食不等于不吃脂类食物,而是要根据个人日常消耗的多少“量出为入”,同时保证饮食种类多样性。

总体原则是:

- 少吃胆固醇含量高的食物,如动物内脏、肥肉等;

- 有助降脂的食物如豆制品等,可适当增量;

- 增加果蔬的摄入量和摄入种类;

- 烹调时多蒸煮炖,少煎炸。

5种情况需服降脂药

并不是所有血脂超标,都能通过节制饮食和运动锻炼来控制。以下几种情况中,只有规律服用降脂药才能将血脂降下来。

1.节制饮食、中等强度运动3个月~6个月,血脂仍高

低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)是血脂中最重要的指标。

节制饮食和运动锻炼只能使血脂降低5%~10%,而降脂药能使血脂降低30%~50%。

血脂轻微升高的人可以通过节食和锻炼控制血脂,但血脂明显升高的人只能通过药物来降脂。

2.血脂显著升高的中青年人(LDL-C大于3.4毫摩尔/升)

普通人50岁以前患冠心病的可能性很小。家族性高胆固醇血症的人由于基因缺陷血脂显著升高,患冠心病的年龄明显提前。

因此,血脂显著升高的人即使年纪不大也需要服用降脂药减少患冠心病的可能性。

3.血脂偏高的高血压患者(LDL-C大于2.6毫摩尔/升)

高血压会导致血管内皮功能受损,血管内膜的完整性被破坏。高血压患者更应重视血脂。

4.血脂正常的冠心病患者

冠心病患者即使血脂正常,随着年龄的增长,血管狭窄程度还是会不断加重。

降脂药可以有效延缓血管狭窄的进展,还可以稳定动脉硬化斑块,降低心肌梗死的风险。

做了支架的患者更要坚持服降脂药,可减少支架内再狭窄。

5.血脂正常的糖尿病患者

糖尿病人血管老化得特别快。

糖尿病被公认为是心血管疾病的极高危人群,因此即使血脂不高也必须服降脂药。▲

本期编辑:刘云瑽 本文作者:生命时报记者 张芳