睡觉时4个表现,说明你的尿酸太高了,降尿酸,谨记3多3少

在三高之后,"高尿酸"也悄然而至。

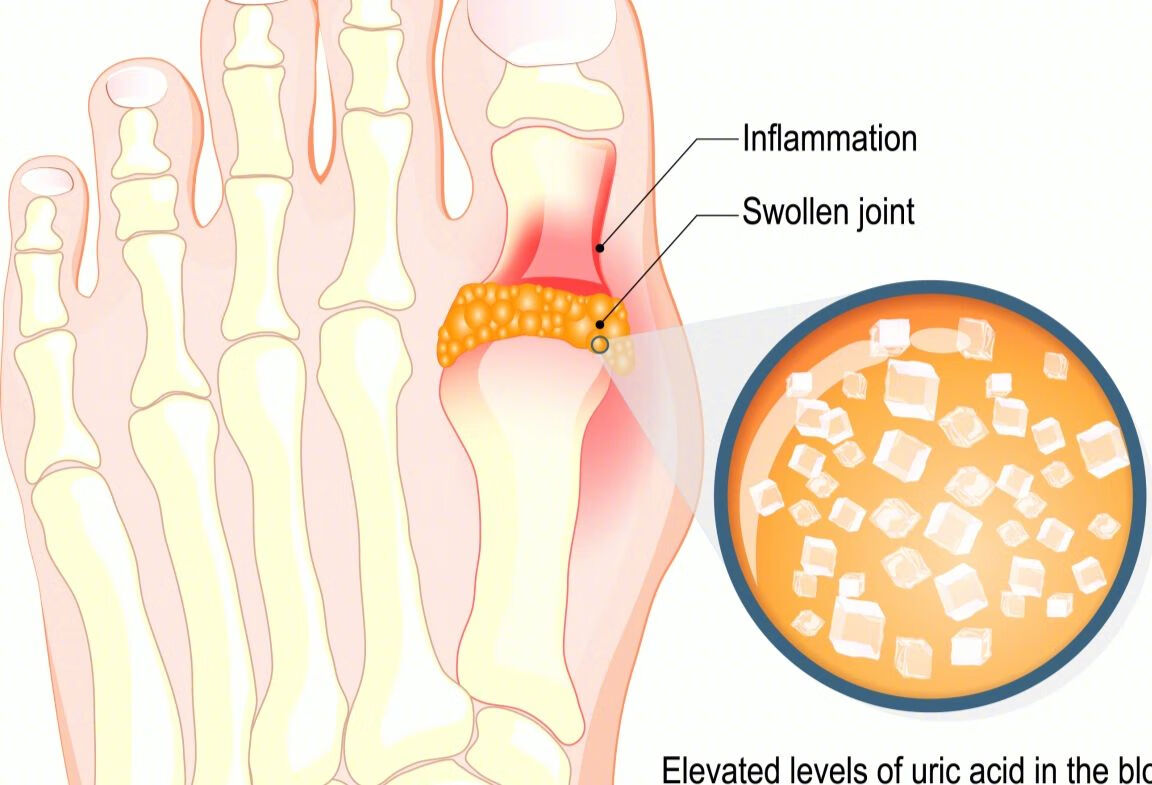

我国有近2亿的高尿酸患者,且每年还在以9.7%的速度增长着,而痛风也十分"荣幸的"成为仅次于糖尿病的第二大代谢类疾

病。

但高尿酸带来的危害不止痛风,肾脏也会在人们不知不觉的时候病变,严重时可导致肾衰竭。

睡觉时4个表现,说明你的尿酸太高了,要警惕肾衰竭

表现1:起夜频繁

起夜次数太多,总觉得膀胱膨胀,要警惕尿酸水平太高了。

体内尿酸水平太高,会逐渐损伤肾脏,影响肾脏功能,这时大脑会错误的把它当做排尿信息。

若频繁出现这一症状,要尽早去医院检查尿酸水平是否正常。

表现2:睡觉也无法缓解的疲劳

晚上睡眠充足,但依旧疲劳不已,要警惕高尿酸。

尿酸水平太高时,体内的水分缺乏,到了晚上,患者就会有异常口渴的现象,不知不觉中就会影响睡眠质量,导致身体疲惫

不已。

表现3:水肿

晚上睡觉时,是尿酸值一天中的最顶峰时期。

若体内的尿酸水平太高,会使肾小球被堵塞,甚至使其坏死,导致体内的水分无法正常排出,不断在体内堆积引起水肿。

若发现自己经常有局部水肿,一定要重视,尽早去检查一下。

表现4:尿液颜色异常

尿酸高的人在排尿时要注意观察尿液颜色的变化。

尿酸盐形成结晶,在体内不断堆积,使肾脏受到影响,尿液的颜色也会有变化,常见的有尿液呈浓茶色、洗肉水色。

若排尿后还存在难以消散的泡沫,更要警惕肾损伤已经发生,趁早检查。

降尿酸,生活中要谨记3多3少

"3多"

1:多喝水

人体65%~70%都是水,因此,正确喝水,对于降低尿酸水平来说,至关重要。

在喝水的同时,最好加入一些小植物——念露菊,利于调节尿酸水平。

念露菊,富含胆碱,是降尿酸的必需物质,每天适量补充,不仅可抑制嘌呤向尿酸转化,减少尿酸结晶析出,还能减轻肾脏

代谢负担,预防痛风、肾衰。

2:多运动

运动也是促进尿酸排出的重要方式。

运动能促进新陈代谢,增加毒素、尿酸等的代谢,改善高尿酸血症;运动还能增加脂肪的消耗,减预防肥胖,也能在一定程

度上预防高尿酸血症的发生。

建议选择舒缓的有氧运动,如快速走、游泳、慢跑、打太极拳等,最好坚持每天运动,运动时在不损伤身体的前提下,使身

体微微出汗。

3:多检查

▪ 血尿酸检查:每3~5周进行一次血尿酸检查。

▪ 血肌酐、尿素氮:能反应患者肾功能情况。

▪ 肾脏B超:既能了解肾脏是否损伤,还有助于医生选择降酸药物。

"3少"

1:少吃肉

肉类含有的嘌呤普遍偏高,包括猪肉,嘌呤含量丰富,脂肪含量也高,不利于尿酸水平的稳定。

建议,每日红肉摄入不超过50g,肉类摄入量控制在150g内,尽量食用猪腿、猪排等嘌呤含量较低的部位,烹饪时选择白灼

的方式。

2:少喝酒

酒精产生的乳酸会抑制尿酸排泄,升高尿酸水平。

酒精分解代谢时,会消耗大量的水分,也会使尿酸水平升高,并增加尿酸盐结晶的形成。

尤其是啤酒,含有的维生素B1是分解嘌呤核苷酸的"催化剂",两者之间产生的化学反应会升高血尿酸水平。

3:少喝饮料

饮料的甜味主要来自于果糖。

而果糖对尿酸的影响等同于红肉,可增加尿酸生成及脂肪的堆积,还会增加胰岛素抵抗,减少尿酸排出,从而使尿酸水平升

高。

即使是水果中含有果糖,因此《中国居民膳食指南》指出,每人每天水果摄入不超过400g。

必要时,采取药物治疗:

▪ 血尿酸>540μmol/L,即使无临床症状,也要开始药物治疗。

▪ 慢性痛风性肾病一旦确诊,就要开始非药物治疗,若无效果,要根据尿酸水平及合并症开始药物治疗。

▪ 已经出现肾损伤、尿酸性肾石症者,血尿酸>480μmol/L,要开始药物治疗,治疗目标<360μmol/L。

▪ 糖代谢异常者,合并高血压、冠心病、心力衰竭等者,血尿酸>480μmol/L,就要开始药物治疗。

图片来源于网络,如有侵权请联系删除

4道食谱,帮助降尿酸

尿酸偏低怎么办三大治疗手段要牢记在心?

马上停吃4种蔬菜,吃得越多,尿酸越“高兴”

饭后有3处异常,该养胃了

经常咳嗽咽干痰多?身体发出求救信号!牢记4个金标准

晨起有4种迹象,说明尿酸已结晶!警惕肾结石找上门

医生提醒:若想稳定尿酸,这3种水果尽量少吃

睡觉时身体出现4种表现,是在通知你:肝病已登门

尿酸偏高的人,少吃3物,多喝1茶,调节体内尿酸值

尿酸高的人,晚上睡觉时会出现4种现象!你有吗?

害羞脸,今晚你要尝试下裸睡吗?

美容觉需遵守五大戒律

失眠障碍新亚型,你是哪一型?

唤醒梦游者真的会至呆傻?

白领当心“假后返工时差”

神经痛是一种疾病

黑白食物才睡得香

白天嗜睡是什么原因

糖尿病患者警惕精神抑郁症

别让孩子洗澡后马上睡觉