中医神经内科

硕士研究生。从事神经内科临床20年,曾在北京天坛医院神经内科、西安交通大学第一附属医院神经内科进修。早年致力急性脑血管病及后遗症管理,近年关注并致力于认知功能障碍、痴呆、睡眠障碍及脑血管病预防、老龄化与衰老方向。

好评率:100%

乔明亮,医学硕士,主治中医师,毕业于河南中医药大学中医内科学专业,担任河南省中西医结合学会老年病分会委员,河南省中西医结合学会神经科分会委员,河南省睡眠研究会中医睡眠分会委员,河南省中医药学会全科医学分会委员。

好评率:100%

2012年本科毕业于河南中医药大学第二临床医学院,2015年硕士毕业于河南中医药大学研究生院,研究方向:中西医结合防治脑病的研究。毕业后从事神经系统疾病的临床与科研工作,进修于首都医科大学宣武医院神经内科。中国中医药信息学会委员,河南省中西医结合学会神经内科分会委员,全国名老中医王松龄工作室高徒,全国名老中医何华工作室成员。

好评率:99%

-

*良发回复质量:服务态度:回复速度:1716788635000此用户未填写评价内容图文问诊

-

*道银回复质量:服务态度:回复速度:1716212116000此用户未填写评价内容图文问诊

-

*迷回复质量:服务态度:回复速度:1714111122000此用户未填写评价内容图文问诊

-

*艳红回复质量:服务态度:回复速度:1714008869000此用户未填写评价内容图文问诊

-

*德凯回复质量:服务态度:回复速度:1713585811000此用户未填写评价内容图文问诊

-

*思婷回复质量:服务态度:回复速度:1713245019000此用户未填写评价内容图文问诊

-

*成周回复质量:服务态度:回复速度:1712582236000此用户未填写评价内容图文问诊

-

*书勤回复质量:服务态度:回复速度:1712142258000此用户未填写评价内容图文问诊

-

*钰霖回复质量:服务态度:回复速度:1712029896000此用户未填写评价内容图文问诊

-

*书勤回复质量:服务态度:回复速度:1711868726000此用户未填写评价内容图文问诊

展开更多

-

直肠高级别上皮内瘤变伴癌变点击查看

总交流次数

-

总回复次数

-

患者: -

白癜风?点击查看

总交流次数

-

总回复次数

-

患者: -

婴儿用哪一款点击查看

总交流次数

-

总回复次数

-

患者: -

你好,前列腺炎吃这个前列康多久一个疗程点击查看

总交流次数

-

总回复次数

-

患者: -

孩子耳朵突然肿得很大很红点击查看

总交流次数

-

总回复次数

-

患者: -

慢性咽炎 咽部舌根淋巴滤泡增生点击查看

总交流次数

-

总回复次数

-

患者: -

长了火疖子点击查看

总交流次数

-

总回复次数

-

患者: -

腰椎间盘突出可以吃吗点击查看

总交流次数

-

总回复次数

-

患者: -

脸上长了一片痘痘点击查看

总交流次数

-

总回复次数

-

患者: -

出生后一直流眼泪 有眼屎点击查看

总交流次数

-

总回复次数

-

患者:

展开更多

-

辅助检查

1. 电生理检查 运动神经传导测定提示周围神经存在脱髓鞘性病变,在非嵌压部位出现传导阻滞或异常波形离散对诊断脱髓鞘病变更有价值。通常选择一侧的正中神经、尺神经、胫神经和腓总神经进行测定。神经电生理检测结果必须与临床表现相一致。

电生理诊断标准为:

(1)运动神经传导:至少要有2根神经均存在下述参数中的至少1项异常:

①远端潜伏期较正常值上限延长50%以上;

②运动神经传导速度较正常值下限下降30%以上;

③F波潜伏期较正常值上限延长20%以上[当远端复合肌肉动作电位(CMAP)负相波波幅较正常值下限下降20%以上时,则要求F波潜伏期延长50%以上]或无法引出F波;

④运动神经部分传导阻滞:周围神经常规节段近端与远端比较,CMAP负相波波幅下降50%以上;⑤异常波形离散:周围神经常规节段近端与远端比较CMAP负相波时限增宽30%以上。当CMAP负相波波幅不足正常值下限20%时,检测传导阻滞的可靠性下降。(2)感觉神经传导:可以有感觉神经传导速度减慢和(或)波幅下降。(3)针电极肌电图:通常正常,继发轴索损害时可出现异常自发电位、运动单位电位时限增宽和波幅增高,以及运动单位丢失。

2. 脑脊液检查 80%-90%患者存在脑脊液蛋白-细胞分离现象,蛋白质通常在0.75-2.00g/L,偶可高达2.00g/L以上。约1/3的MADSAM脑脊液蛋白正常或轻度升高。

3. 血清抗体检测 血尿免疫固定电泳和游离轻链在CADP中是必要的检测项目,可以帮助鉴别M蛋白相关周围神经病。临床疑似结旁抗体相关CIDP,需要进行基于细胞的间接免疫荧光检测法(cell-based assays)的NF155、CNTN1等抗体检测。

4. 神经影像

周围神经超声可以对臂丛以及神经干进行测定,沿神经走行连续扫描时,在部分患者可见神经横截面积节段性增粗,也有表现为普遍轻微增粗或正常者,可能与CIDP病程、严重程度等因素有关。

在MRI的T2相可见神经根和神经丛粗大,增强MRI可有神经根强化。MRI改变不具特异性,但在电生理检查不确定的情况下,对受累部位的定位有帮助。

5. 腓肠神经活体组织检查(活检) 临床怀疑CIDP但电生理检查结果表现为髓鞘伴轴索或轴索损害时,需要行神经活检。神经活检并非常规检查,主要用于鉴别诊断。CIDP主要病理改变为有髓神经纤维出现节段性脱髓鞘,轴索变性,雪旺细胞增生并形成洋葱球样结构,单核细胞浸润等;结旁抗体相关CIDP尚可发现髓鞘攀结构与轴膜脱离现象,但无巨噬细胞侵入。神经活检还可以鉴别血管炎性周围神经病、遗传性周围神经病和获得性淀粉样神经病。

推荐意见: 必须完善神经电生理,腰椎穿刺和免疫固定电泳检查。神经电生理符合脱髓鞘改变,腰椎穿刺见蛋白细胞分离,需要考虑CIDP。结合临床表现和免疫治疗的反应有条件的可以进行结旁抗体检测。神经活检主要用于鉴别诊断。

诊断

CIDP的诊断目前仍为排除性诊断。符合以下条件的可考虑本病:

(1)症状持续进展超过8周,慢性进展或缓解复发;

(2)临床表现为不同程度的对称性肢体无力,少数为非对称性(如MADSAM),近端和远端均可累及,四肢腱反射减低或消失,伴有深、浅感觉异常;

(3)脑脊液蛋白-细胞分离;

(4)电生理检查提示周围神经传导速度减慢、传导阻滞或异常波形离散;

(5)除外其他原因引起的周围神经病;

(6)除伴IgM型M蛋白的DADS外,大多数患者使用激素治疗有效。

治疗

推荐意见:(1)首选激素或IVIG,但纯运动型首选IVIG。(2)结旁抗体相关CIDP首选血浆置换或激素。需要注意的是,血浆置换和IVIG通常不同时使用。(3)其他免疫抑制治疗,包括硫唑嘌呤、环磷酰胺、环孢素、吗替麦考酚酯等是重要的辅助治疗方法。

-

点击查看å

点击查看å震颤可以分为生理性震颤、功能性震颤及病理性震颤。

生理性震颤就是没有器质性疾病的一类震颤,幅度小速度快,不容易被发觉,可能因药物、疲劳、紧张、焦虑等生理因素引起,一旦诱因消除,抖动也将随之消失。

功能性震颤是在疲劳、情绪及其他系统疾病的情况下,让生理性震颤变得更加明显。

病理性震颤是由于神经系统变性、遗传、感染或者免疫反应引起的一直存在的震颤。病理性震颤的主要临床症状主要有以下三种:

(1)静止性震颤,就是至受累部位在放松静止时出现的震颤,最常见的就是帕金森震颤。(2)姿势性震颤,在维持某一个姿势时出现的震颤(3)意向性震颤,在动作过程中或者越接近目标越明显。 除此之外还有等张性震颤等。

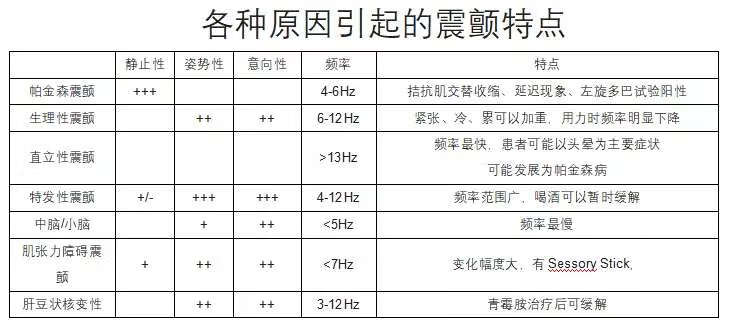

不同病因引起的震颤,震颤频率及震颤的方式也会有不同。

例如,最常见的帕金森震颤,主要是以静止性震颤为特点,震颤频率一般在4-6Hz,前臂拮抗肌交替收缩,所以我们看到一些震颤明显的帕金森病人的手像不停地在“搓丸子”,在病人的体位改变时会有一个短时间的震颤停止,称为延迟现象。

而年轻人多见的特发性震颤则以姿势性震颤为主,频率范围在4-12Hz,开始震颤幅度不大,前臂肌肉是同步收缩,体位改变后震颤不会有短暂的震颤停止。

临床上发现部分特发性震颤患者会进展成为帕金森病,这部分患者在震颤的特点上又会有一些我们平常不容易发现的细微特征,例如一侧前臂的肌肉是同步收缩而另一侧是交替收缩。

帕金森病

特发性震颤

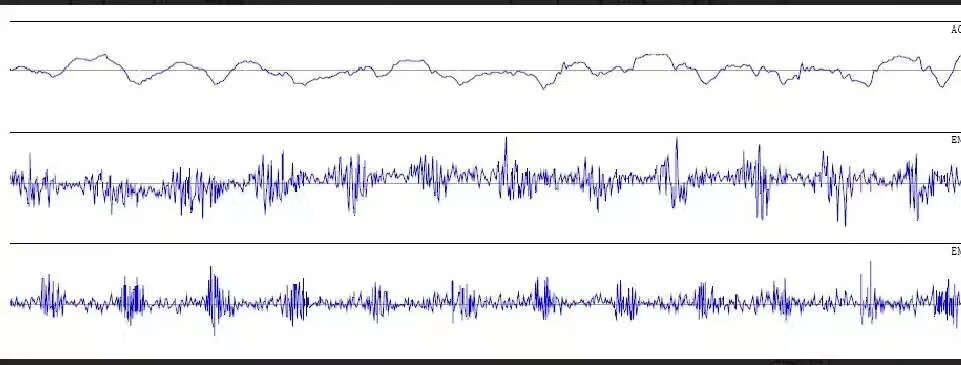

——肌电图震颤分析属于神经电生理的一种新技术,通过分析肌肉节律性收缩频率,为一些锥体外系疾病的诊断提供更多信息。

通过震颤分析可以获得震颤频率、震颤幅度、是否存在谐振等几个参数,以及确定主动肌与拮抗肌之间的协调性,可将帕金森病震颤、特发性震颤、生理性震颤、小脑性震颤、体位性震颤、癔病性震颤等多种震颤区分开来,具有可观的临床应用价值。

-

点击查看å

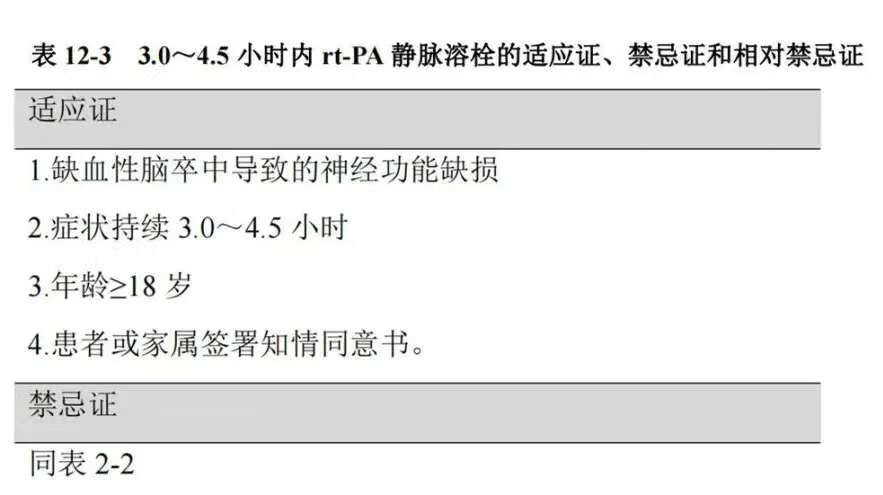

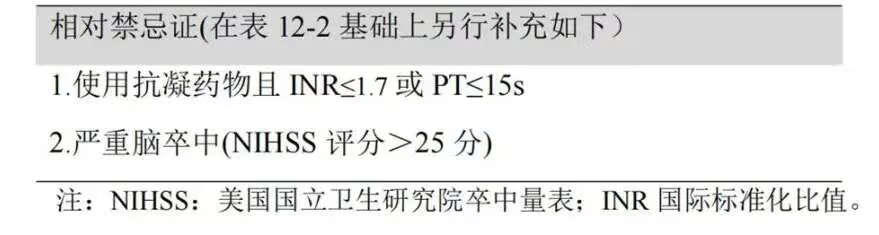

点击查看å静脉溶栓是目前最重要的恢复急性缺血性脑卒中患者脑血流的措施之一,目前国际上通常使用的药物为重组组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA)和替奈普酶,而我国目前常用的药物为rt-PA和尿激酶,替奈普酶目前正在进行脑梗死溶栓的临床验证试验。目前公认的静脉溶栓的时间窗为发病4.5h内或6.0h内。

推荐意见

1. 发病4.5h内的急性缺血性脑卒中患者,应按照适应证和禁忌证(表12-2、表12-3)筛选患者,尽快给予静脉rt-PA溶栓治疗。用药期间及用药24 h内应严密监护患者。

2. 发病6 h内的急性缺血性脑卒中患者,若不适合rt-PA治疗,应按照适应证和禁忌证(表12-4)筛选可给予静脉尿激酶治疗的患者。用药期间及用药24 h内应严密监护患者。

3. 发病4.5h内,对出血风险较高的急性缺血性脑卒中患者,可考虑静脉给予低剂量rt-PA静脉溶栓(0.6mg/kg),但需要结合患者病情严重程度、出血风险等个体化因素确定。

4. 对发病时间未明或超过静脉溶栓时间窗的急性缺血性脑卒中患者,如果多模影像学评估符合血管内取栓治疗适应证,应尽快启动血管内取栓治疗。

5. 轻型脑卒中静脉团注替奈普酶(0.4mg/kg)治疗与阿替普酶静脉治疗的安全性相似,但有效性尚未得到证实。对于轻度神经功能缺损且不伴有颅内大血管闭塞的患者,可考虑应用替奈普酶。

6. 不推荐在临床试验以外使用其他溶栓药物。

7. 静脉溶栓应该尽快进行,避免所有可能的延误,力争在入院至静脉溶栓用药时间(DNT)60min内尽可能缩短时间。

8. 溶栓患者在抗血小板或特殊情况下溶栓后还需抗凝治疗者,一般应推迟到溶栓24 h后复查头CT或MRI后再开始。如若患者在未行静脉溶栓治疗前已存在并发症,抗凝可显著获益,而未给予抗凝治疗将增加出现严重不良结局的风险时,24h内提前抗凝治疗是可以考虑的。

9. 距最后正常时间超过4.5h的醒后脑卒中患者,如磁共振DWI显示缺血病灶,而FLAIR上未见异常信号,静脉溶栓治疗可能获益。

10. 发病4.5~9.0h内,符合EXTEND研究筛选标准的患者,静脉溶栓 治疗可能获益。

11. 原则上无绝对禁忌证的患者均可进行溶栓治疗,但需要在考虑患者的伤残程度(NIHSS)、出血风险、溶栓后的可能获益、患者及家属意愿等个体化因素评估风险获益后进行。

rt-PA的使用方法

3.0h内静脉溶栓的适应证、禁忌证、相对禁忌证见表12-2。3.0~4.5h内静脉溶栓的适应证、禁忌证、相对禁忌证及补充内容见表12-3。

剂量与给药方法:rt-PA 0.9mg/kg(最大剂量为90mg)静脉滴注,其中10%在最初1min内静脉推注,其余90%药物持续静脉滴注1h,用药期间及用药24h内应严密监护患者。低剂量用法:rt-PA 0.6mg/kg(最大剂量为60mg),其中总量的15%在最初1min内静脉推注,剩余的85%以输液泵入,持续滴注1h。

尿激酶的使用方法

6h内尿激酶静脉溶栓的适应证、禁忌证见表12-4。

静脉溶栓的监护及处理意见

1. 患者收入重症监护病房或卒中单元进行监护。

2. 定期进行血压和神经功能检查,静脉溶栓治疗中及结束后2h内,每15min进行1次血压测量和神经功能评估;然后每30min1次,持续6h;以后每小时1次直至治疗后24h。

3. 如出现 严重头痛、高血压、恶心或呕吐,或神经症状体征恶化,应立即停用溶栓药物并行脑CT检查 。

4. 如收缩压≥180mmHg或舒张压≥100mmHg,应增加血压监测次数,并给予抗高血压药物。5. 鼻饲管、导尿管及动脉内测压管在病情许可的情况下应延迟安置。6. 溶栓24h后,给予抗凝药或抗血小板药物前应复查颅脑CT/MRI。

-

点击查看å

点击查看å急性脊髓炎(acutemyelitis)是指各种感染后引起自身免疫反应所致的急性横贯性脊髓炎性病变,又称急性横贯性脊髓炎,是临床上最常见的一种脊髓炎,以病损平面以下肢体瘫痪、传导束性感觉障碍和尿便障碍为特征。病因与发病机制 病因不明,包括不同的临床综合征,如感染后脊髓炎和疫苗接种后脊髓炎、脱髓鞘性脊髓炎(急性多发性硬化).坏死性脊髓炎和副肿瘤性脊髓炎等。多数患者在出现脊髓症状前1 ~4周有发热、上呼吸道感染、腹泻等病毒感染症状,但其脑脊液未检出病毒抗体,脊髓和脑脊液中未分离出病毒,推测可能与病毒感染后自身免疫反应有关,并非直接感染所致,为非感染性炎症性脊髓炎(myelitisofnonin-fectious inflammatory type)。

病理 病变可累及脊髓的任何节段,但以胸髓(T3-5)最为常见,其原因为该处的血液供应不如他处丰富,易于受累;其次为颈髓和腰髓。急性横贯性脊髓炎通常局限于1个节段,多灶融合或多个节段散在病灶较少见;脊髓内如有2个以上散在病灶称为播散性脊髓炎。肉眼可见受累节段脊髓肿胀、质地变软,软脊膜充血或有炎性渗出物。切面可见病变脊髓软化、边缘不清、灰质与白质界限不清。镜下可见软脊膜和脊髓内血管扩张、充血,血管周围炎细胞浸润,以淋巴细胞和浆细胞为主。灰质内神经细胞肿胀、尼氏小体溶解,并可出现细胞破碎、溶解、消失;白质内髓鞘脱失和轴索变性,病灶中可见胶质细胞增生。脊髓严重损害时可软化形成空腔。

临床表现

本病可见于任何年龄,但以青壮年多见。男女发病率无明显差异。发病前1 ~2周常有上呼吸道感染、消化道感染症状,或有预防接种史。外伤、劳累、受凉等为发病诱因。急性起病,起病时有低热,病变部位神经根痛,肢体麻木无力和病变节段束带感;亦有患者无任何其他症状而突然发生瘫痪。大多在数小时或数日内出现受累平面以下运动障碍、感觉缺失及膀胱、直肠括约肌功能障碍。以胸段脊髓炎最为常见,尤其是T3-5节段,颈髓、腰髓次之。

1.运动障碍 急性起病,迅速进展,早期为脊髓休克期,出现肢体瘫痪、肌张力减低、腱反射消失、病理反射阴性。一般持续2~4周则进入恢复期,肌张力、腱反射逐渐增高,出现病理反射,肢体肌力的恢复常始于下肢远端,然后逐步上移。脊髓休克期长短取决于脊髓损害严重程度和有无发生肺部感染、尿路感染、压疮等并发症。脊髓严重损伤时,常导致屈肌张力增高。下肢任何部位的刺激或膀胱充盈,均可引起下肢屈曲反射和痉挛,伴有出汗、竖毛、尿便自动排出等症状,称为总体反射,常提示预后不良。2.感觉障碍 病变节段以下所有感觉丧失,在感觉缺失平面的上缘可有感觉过敏或束带感;轻症患者感觉平面可不明显。随病情恢复感觉平面逐步下降,但较运动功能的恢复慢且差。3.自主神经功能障碍 早期表现为尿潴留,脊髓休克期膀胱容量可达1000ml,呈无张力性神经源性膀胱,因膀胱充盈过度,可出现充盈性尿失禁。随着脊髓功能的恢复,膀胱容量缩小,尿液充盈到300~400ml即自行排尿称为反射性神经源性膀胱,出现充溢性尿失禁。病变平面以下少汗或无汗、皮肤脱屑及水肿、指(趾)甲松脆和角化过度等。病变平面以上可有发作性出汗过度、皮肤潮红、反射性心动过缓等,称为自主神经反射异常( autonomic dysreflexia)。

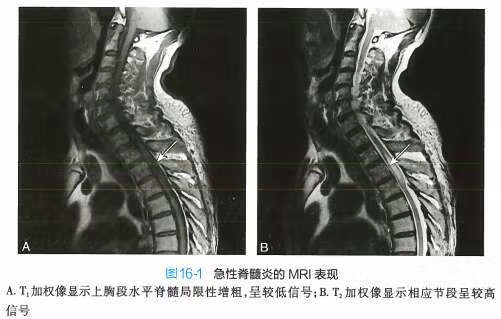

辅助检查1.脑脊液检查压颈试验通 畅,少数病例脊髓水肿严重可有不完全梗阻。脑脊液压力正常,外观无色透明,细胞数和蛋白含量正常或轻度增高,以淋巴细胞为主,糖氯化物正常。2.电生理检查(1)视觉诱发电位( VEP):正常,可作为与视神经脊髓炎及多发性硬化的鉴别依据。(2)下肢体感诱发电位( SEP) :波幅可明显减低。(3)运动诱发电位( MEP)异常,可作为判断疗效和预后的指标。(4)肌电图:可正常或呈失神经改变。3.影像学检查 脊柱X线平片正常。若脊髓严重肿胀,MRI显示病变部脊髓增粗,病变节段髓内多发片状或较弥散的T₂高信号,强度不均,可有融合(图16-1)。部分病例可始终无异常。

诊断及鉴别诊断

1.诊断根据急性起病,病前有感染或预防接种史,迅速出现的脊髓横贯性损害的临床表现,结合脑脊液检查和MRI检查,诊断并不难。2.鉴别诊断需与下列疾病鉴别:(1)视神经脊髓炎:属于脱髓鞘疾病,除有横贯性脊髓炎的症状外,还有视力下降或VEP异常,视神经病变可出现在脊髓症状之前、同时或之后。(2)脊髓血管病1)缺血性:脊髓前动脉闭塞综合征容易和急性脊髓炎相混淆,病变水平相应部位出现根痛、短时间内出现截瘫、痛温觉缺失、尿便障碍,但深感觉保留。

2)出血性:脊髓出血少见,多由外伤或脊髓血管畸形引起,起病急骤伴有剧烈背痛,肢体瘫痪和尿便潴留。可呈血性脑脊液,MRI检查有助于诊断。(3)亚急性坏死性脊髓炎( subacute necrotic myeliti) :较多见于50岁以上男性,缓慢进行性加重的双下肢无力、腱反射亢进、锥体束征阳性,常伴有肌肉萎缩,病变平面以下感觉减退。隨病情进展,症状逐渐加重而出现完全性截瘫、尿便障碍,肌萎缩明显,肌张力减低、反射减弱或缺失。脑脊液蛋白增高,细胞数多为正常。脊髓碘油造影可见脊髓表面有扩张的血管。此病可能是一种脊 髓的血栓性静脉炎,脊髓血管造影可明确诊断。

(4)急性脊髓压迫症:脊柱结核或转移癌,造成椎体破坏,突然塌陷而压迫脊髓,出现急性横贯性损害。脊柱影像学检查可见椎体破坏、椎间隙变窄或椎体寒性脓肿等改变,转移癌除脊柱影像学检查外可做全身骨扫描。(5)急性硬脊膜外脓肿:临床表现与急性脊髓炎相似,但有化脓性病灶及感染病史,病变部位有压痛,椎管有梗阻现象,外周血及脑脊液白细胞增高,脑脊液蛋白含量明显升高,MRI可帮助诊断。

(6)急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病:肢体呈弛缓性瘫瘓,末梢型感觉障碍,可伴脑神经损害,括约肌功能障碍少见,即使出现一般也在急性期数天至1周内恢复。(7)人类T淋巴细胞病毒1型相关脊髓病( HTLV-1 ascialed myelopathy , HAM):是人类T淋巴细胞1型病毒慢性感染所致的免疫异常相关的脊髓病变,以缓慢进行性截瘫为临床特征。

治疗

急性脊髓炎应早期诊断、早期治疗、精心护理,早期康复训练对预后也十分重要。1.一般治疗 加强护理,防治各种并发症是保证功能恢复的前提。(1)高颈段脊髓炎有呼吸困难者应及时吸氧,保持呼吸道通畅,选用有效抗生素来控制感染,必要时气管切开行人工辅助呼吸。(2)排尿障碍者应保留无菌导尿管,每4~6小时放开引流管1次。当膀胱功能恢复,残余尿量少于100ml时不再导尿,以防膀胱挛缩,体积缩小。

(3)保持皮肤清洁,按时翻身、拍背、吸痰,易受压部位加用气垫或软垫以防发生压疮。皮肤发红部位可用10%乙醇或温水轻揉,并涂以3.5%安息香酊,有溃疡形成者应及时换药,应用压疮贴膜。

2.药物治疗

(1)皮质类固醇激素:急性期, 可采用大剂量甲泼尼龙短程冲击疗法,500 ~ 1000mg静脉滴注,每日1次,连用3 ~5天,有可能控制病情进展,也可用地塞米松10 ~ 20mg静脉滴注,每日1次,7~14天为一疗程。使用上述药物后改用泼尼松口服,按每公斤体重1mg或成人每日剂量60mg,维持4~6周逐渐减量停药。(2)大剂量免疫球蛋白:每日用量可按0.4g/kg计算,成人每次用量一般20g左右,静脉滴注,每日1次,连用3~5天为一疗程。

(3)维生素B族:有助于神经功能的恢复。常用维生素B, 100mg,肌内注射;维生素B2 500 ~1000μg,肌内注射或静脉给药,每天1 ~2次。(4)抗生素:根据病原学检查和药敏试验结果选用抗生素,及时治疗呼吸道和泌尿系统感染,以免加重病情。抗病毒可用阿昔洛韦、更昔洛韦等。(5)其他:在急性期可选用血管扩张药,如烟酸、尼莫地平。神经营养药,如三磷酸腺苷、胞磷胆碱,疗效未确定。双下肢痉挛者可服用巴氯芬5~ 10mg ,每天2~3次。3.康复治疗 早期应将瘫痪肢体保持功能位 ,防止肢体、关节痉挛和关节挛缩,促进肌力恢复,并进行被动、主动锻炼和局部肢体按摩。

预后

预后取决于脊髓急性损害程度及并发症情况。如无严重并发症,多于3-6个月内基本恢复,生活自理。完全性截瘫6个月后肌电图仍为失神经改变、MRI显示髓内广泛信号改变、病变范围累及脊髓节段多且弥漫者预后不良。合并泌尿系统感染、压疮、肺部感染常影响恢复,遗留后遗症。急性上升性脊髓炎和高颈段脊髓炎预后差,短期内可死于呼吸循环衰竭。 -

重症肌无力(myasthenia gravis,MG)是由自身抗体介导的获得性神经-肌肉接头(neuromuscular junction,NMJ)传递障碍的自身免疫性疾病。乙酰胆碱受体(acetylcholine receptor,AChR)抗体是最常见的致病性抗体;此外,针对突触后膜其他组分,包括肌肉特异性受体酪氨酸激酶(muscle-specific receptor tyrosine kinase,MuSK)、低密度脂蛋白受体相关蛋白4(low-density lipoprotein receptor-related protein 4,LRP4)及兰尼碱受体(RyR)等抗体陆续被发现参与MG发病,这些抗体可干扰AChR聚集、影响AChR功能及NMJ信号传递。目前,MG的治疗仍以胆碱酯酶抑制剂、糖皮质激素、免疫抑制剂、静脉注射免疫球蛋白(intravenous immunoglobulins,IVIG)、血浆置换(plasma exchange,PE)以及胸腺切除为主。MG全球患病率为(150-250)/百万,预估年发病率为(4-10)/百万。我国MG发病率约为0.68/10万,女性发病率略高;住院死亡率为14.69‰,主要死亡原因包括呼吸衰竭、肺部感染等。各个年龄阶段均可发病,30岁和50岁左右呈现发病双峰,中国儿童及青少年MG(juvenile myasthenia gravis,JMG)患病高达50%,构成第3个发病高峰;JMG以眼肌型为主,很少向全身型转化。最新流行病学调查显示,我国70-74岁年龄组为高发人群。

近年来,在MG诊疗方面取得了众多进展,积累了更多循证医学证据。为此,中国免疫学会神经免疫分会基于近5年国内外文献中的最新证据,参考相关国际指南,反复讨论,在对中国MG诊治指南(2015)更新修订的基础上编写了本指南。

新指南采用MGFA临床分型替代Osserman分型,旨在对疾病严重程度进行量化评估;提出MG亚组分类,指导精准化治疗;对治疗目标进行了定义;针对胸腺切除,利妥昔单抗、依库珠单抗等生物制剂的应用,眼肌型MG(ocular MG,OMG)早期免疫抑制治疗以及免疫检查点抑制剂(immune check point inhibitors,ICIs)治疗相关MG等方面提出了新的建议。

一、MG临床表现、分型及亚组分类

1.1 临床表现 全身骨骼肌均可受累,表现为波动性无力和易疲劳性,症状呈“晨轻暮重”,活动后加重、休息后可减轻。眼外肌最易受累,表现为对称或非对称性上睑下垂和/或双眼复视,是MG最常见的首发症状,见于80%以上的MG患者。面肌受累可致眼睑闭合无力、鼓腮漏气、鼻唇沟变浅、苦笑或呈肌病面容。咀嚼肌受累可致咀嚼困难。咽喉肌受累可出现构音障碍、吞咽困难、鼻音、饮水呛咳及声音嘶哑等。颈肌受累可出现抬头困难或不能。肢体无力以近端为著,表现为抬臂、梳头、上楼梯困难,感觉正常。呼吸肌无力可致呼吸困难。发病早期可单独出现眼外肌、咽喉肌或肢体肌肉无力;脑神经支配肌肉较脊神经支配肌肉更易受累。肌无力常从一组肌群开始,逐渐累及到其他肌群,直到全身肌无力。部分患者短期内病情可出现迅速进展,发生肌无力危象。

1.2 美国重症肌无力基金会(MGFA)临床分型 旨在评估疾病严重程度,指导治疗及评估预后。疾病严重程度可根据定量MG评分(quantitative MG score,QMGS)评估。

1.3 MG亚组分类及临床特点 MG临床表现具有极大异质性,以血清抗体及临床特点为基础的亚组分类,对MG个体化治疗及预后评估更具指导意义。

1.3.1 OMG:MGFA I型,可发生于任何年龄阶段。 我国儿童及JMG以眼肌型为主,很少向全身型转化。 成人发病的OMG,在眼肌症状出现2年内容易向全身型转化,亚裔人群2年自然转化率为23%-31%,低于西方人群(50%-80%);合并胸腺瘤、异常重复神经电刺激(RNS)结果、AChR抗体阳性、病情严重的OMG更易发生转化。 早期免疫抑制治疗减少OMG继发转化,部分儿童及青少年OMG可能会自行缓解。

1.3.2 AChR-全身型MG(generalized MG,GMG):该类患者血清AChR抗体阳性,无影像学怀疑或病理确诊的胸腺瘤;依据发病年龄可分为早发型MG(early-onset myasthenia gravis,EOMG)及晚发型MG(late-onset myasthenia gravis,LOMG)。EOMG是指首次发病在50岁之前,女性发病略高于男性,常合并胸腺增生,胸腺切除可获益,与HLA-DR3、HLA-B8以及其他自身免疫性疾病风险基因相关;LOMG是指首次发病在50岁以后,男性发病略高于女性,胸腺萎缩多见,少数伴胸腺增生的患者胸腺切除可能获益。

1.3.3 MuSK-MG:大约在1%-4%的MG患者血清中可检测到MuSK抗体,与AChR抗体(IgG1和IgG3)不同,绝大多数MuSK抗体属于IgG4亚型,其与AChR-IgG极少同时出现。MuSK-MG受累肌群较局限,以球部、颈部及呼吸肌受累为主,其次为眼外肌、四肢肌,主要表现为球麻痹、面颈肌无力。MuSK-MG与HLA-DQ5相关,通常不伴胸腺异常。

1.3.4 LRP4-MG:在1%-5%的MG以及7%-33%的AChR、MuSK抗体阴性MG患者可检测出LRP4抗体。LRP4-MG的临床特点尚不完全明确,有研究表明该亚组患者临床症状较轻,部分患者可仅表现为眼外肌受累,很少出现肌无力危象;也有研究发现,LRP4抗体阳性患者均为GMG,表现为严重的肢带肌无力和/或进行性延髓麻痹。目前研究尚未发现LRP4-MG伴有胸腺异常。

1.3.5 抗体阴性MG:极少部分患者血清无上述可检测到的抗体,包括AChR、MuSK及LRP4抗体,称为抗体阴性MG。

1.3.6 胸腺瘤相关MG:约占MG患者的10%-15%,属于副肿瘤综合征,任何年龄均可发病,相对发病高峰在50岁左右。绝大多数胸腺瘤相关MG可检测出AChR抗体,除此之外,多合并连接素(Titin)抗体及RyR抗体,胸腺瘤相关MG病情略重,需要更长疗程免疫抑制治疗。

二、MG辅助检查

2.1 药理学检查 甲硫酸新斯的明试验:成人肌肉注射1.0-1.5mg,同时予以阿托品0.5mg肌肉注射,以消除其M胆碱样不良反应;儿童可按体重0.02-0.04mg/kg,最大用药剂量不超1.0mg。注射前可参照MG临床绝对评分标准,选取肌无力症状最明显的肌群,记录1次肌力,注射后每10min记录1次,持续记录60min。以改善最显著时的单项绝对分数,按照下列公式计算相对评分作为试验结果判定值。相对评分=(试验前该项记录评分-注射后每次记录评分)/试验前该项记录评分×100%。相对评分≤25%为阴性,25%-60%为可疑阳性,≥60%为阳性。

2.2 电生理检查2.2.1 RNS:采用低频(2-3Hz)重复电刺激神经干,在相应肌肉记录复合肌肉动作电位(compound muscle action potentials,CMAP)。常规检测的神经包括面神经、副神经、腋神经和尺神经。持续时间为3s,结果以第4或第5波与第1波的波幅比值进行判断,波幅衰减10%以上为阳性,称为波幅递减。部分患者第4波后波幅不再降低和回升,形成U字样改变。服用胆碱酯酶抑制剂的患者需停药12-18h后进行检查,但需充分考虑病情。与突触前膜病变鉴别时需要进行高频RNS(30-50Hz)或者大力收缩后10s观察CMAP波幅变化,递增100%以上为异常,称为波幅递增。

2.2.2 单纤维肌电图(SFEMG):使用特殊的单纤维针电极测量同一神经肌纤维电位间的间隔是否延长来反映NMJ处的功能,通过测定“颤抖”(Jitter)研究神经-肌肉传递功能。“颤抖”一般为15-35μs,超过55μs为“颤抖增宽”,一块肌肉记录20个“颤抖”中有2个或2个以上大于55μs则为异常。检测过程中出现阻滞(block)也判定为异常。SFEMG并非常规的检测手段,敏感性高。SFEMG不受胆碱酯酶抑制剂影响,主要用于OMG或临床怀疑MG但RNS未见异常的患者。

2.3 血清抗体检测 2.3.1 抗AChR抗体:约50%-60%的OMG、85%-90%的GMG血清中可检测到AChR抗体。需注意的是AChR抗体检测结果为阴性时不能排除MG诊断。放射免疫沉淀法(radioimmunoprecipitation assay,RIA)是AChR抗体的标准检测方法,可进行定量检测。ELISA法较RIA法敏感性低。

2.3.2 抗MuSK抗体:在10%-20%的AChR抗体阴性MG患者血清中可检测到MuSK抗体,标准检测方法为RIA或ELISA。

2.3.3 抗LRP4抗体:在7%-33%的AChR、MuSK抗体阴性MG患者中可检测出LRP4抗体。 2.3.4 抗横纹肌抗体:包括抗Titin和RyR抗体。Titin抗体通常采用ELISA法检测,RyR抗体可采用免疫印迹法或ELISA法检测。

2.4 胸腺影像学检查 约80%左右的MG患者伴有胸腺异常,包括胸腺增生及胸腺瘤。CT为常规检测胸腺方法,胸腺瘤检出率可达94%;MR有助于区分一些微小胸腺瘤和以软组织包块为表现的胸腺增生;必要时可行CT增强扫描;PET-CT有助于区别胸腺癌和胸腺瘤。

2.5 合并其他自身免疫性疾病检测 MG患者可合并其他自身免疫病,如自身免疫性甲状腺疾病,最常见的是Graves病,其次为桥本甲状腺炎。OMG合并自身免疫性甲状腺疾病比例更高,因此,MG患者需常规筛查甲状腺功能及甲状腺自身抗体、甲状腺超声检查观察有无弥漫性甲状腺肿大,以及其他自身免疫性疾病相关抗体检测。

三、MG诊断与鉴别诊断

3.1 诊断依据 在具有典型MG临床特征(波动性肌无力)的基础上,满足以下3点中的任意一点即可做出诊断,包括药理学检查、电生理学特征以及血清抗AChR等抗体检测。同时需排除其他疾病。所有确诊MG患者需进一步完善胸腺影像学检查(纵隔CT或MRI),进一步行亚组分类。

3.2 鉴别诊断 3.2.1 与OMG的鉴别诊断:

(1)眼睑痉挛:发病年龄较大,表现为过度瞬目动作,可伴有眼部干燥、刺激感(需排除干燥综合征),可能会出现长时间闭眼,误认为是上睑下垂;强光刺激可加重眼睑痉挛,患者需长期戴墨镜;触摸眼角、咳嗽和说话时眼睑痉挛可得到意外改善。氟哌啶醇、阿立哌唑或者氯硝西泮治疗有效。

(2)Miller-Fisher综合征:属于Guillain-Barré综合征变异型,表现为急性眼外肌麻痹、共济失调和腱反射消失,也可表现为单纯的眼外肌麻痹型,易误诊为MG;肌电图检查示神经传导速度减慢,脑脊液检查可见蛋白-细胞分离现象,部分患者血清可检测出抗GQ1b抗体或GT1a抗体。

(3)慢性进行性眼外肌麻痹(chronic progressive external ophthalmoplegia,CPEO)或Kearn-Sayre综合征(KSS):属于线粒体脑肌病,CPEO表现为双侧进展性无波动性眼睑下垂、眼外肌麻痹,可伴近端肢体无力。若同时合并视网膜色素变性、小脑萎缩以及心脏传导阻滞,即为KSS综合征。肌电图检查示肌源性损害,少数患者可伴有周围神经传导速度减慢。血乳酸轻度增高,肌肉活检和基因检查有助于确诊。

(4)眼咽型肌营养不良(oculopharyngeal muscular dystrophy):为常染色体显性遗传,存在家族史;表现为老年起病的无波动性对称性眼睑下垂,斜视明显,但无复视,逐渐出现吞咽困难、构音障碍。肌电图检查提示肌源性损害。血清肌酶多正常或轻度增高,肌肉活检和基因检测有助于诊断。

(5)脑干病变:包括脑干缺血性卒中、肿瘤、副肿瘤综合征、Wernicke脑病、视神经脊髓炎谱系疾病、Bickerstaff脑干脑炎及其他感染性脑炎,均可以急性双睑下垂为首发症状,易于与MG混淆,结合病史、头颅MRI以及特异性抗体检测有助于明确诊断。

(6)眶内占位病变:如眶内肿瘤、脓肿或炎性假瘤等,可表现为眼外肌麻痹并伴结膜充血、眼球突出、眼睑水肿。眼眶MRI、CT或超声检查有助于诊断。

(7)脑神经麻痹(III、IV、VI):一侧海绵窦感染、肿瘤、非特异性炎症、颈内动脉海绵窦瘘均可表现为单侧眼睑下垂、眼外肌麻痹伴疼痛,头颅MRI及脑脊液检查有助于鉴别诊断。此外,糖尿病也可引起单纯动眼神经或外展神经麻痹。

(8)Graves眼病:属于自身免疫性甲状腺疾病,表现为自限性眼外肌无力、眼睑退缩,不伴眼睑下垂。眼眶CT或MRI检查显示眼外肌肿胀,甲状腺功能亢进或减退,抗甲状腺球蛋白抗体、抗甲状腺微粒体抗体或抗促甲状腺激素受体抗体阳性。

(9)先天性肌无力综合征(congenital myasthenic syndromes,CMS):是一组罕见的由编码NMJ结构及功能蛋白的基因突变所致NMJ传递障碍的遗传性疾病,依据突变基因编码蛋白在NMJ的分布,CMS可分为突触前、突触以及突触后突变。CMS临床表现异质性很大,极易被误诊为抗体阴性的MG、线粒体肌病等。多在出生时、婴幼儿期出现眼睑下垂、睁眼困难、喂养困难及运动发育迟滞等症状。青春期逐渐出现眼球固定,与MG在临床及电生理表现类似,鉴别主要依靠血清学抗体检测及全外显子测序。

3.2.2 与GMG的鉴别诊断:

(1)Lambert-Eaton肌无力综合征(LEMS):是免疫介导的累及NMJ突触前膜电压门控钙通道(voltage-gated calcium channel,VGCC)的疾病,属于神经系统副肿瘤综合征,多继发于小细胞肺癌,也可继发于其他神经内分泌肿瘤。临床表现:四肢近端对称性无力,腱反射减低,以口干为突出表现的自主神经症状,极少出现眼外肌受累,腱反射在运动后可短暂恢复,其他自主神经症状如便秘、性功能障碍、出汗异常较少见。RNS为低频刺激(2-3Hz)出现CMAP波幅递减大于10%;高频刺激(20-50Hz)或者大力收缩后10sCMAP波幅递增大于60%或100%。血清VGCC抗体多呈阳性,合并小细胞肺癌的LEMS可同时出现SOX-1抗体阳性。

(2)运动神经元病(进行性延髓麻痹):尤其需与MuSK-MG相鉴别,患者均以延髓症状为突出表现,进行性延髓麻痹可出现上运动神经元损害证据;若患者病程较长,病程中出现眼睑下垂及复视,缺乏上运动神经元损害的证据,需警惕有无MuSK-MG的可能,建议行MuSK抗体检测。

(3)CMS:CMS临床表现异质性大,DOK7、RAPSN、CHAT以及GFPT1突变所致CMS几乎不出现眼外肌麻痹。GFPT1突变所致CMS可表现为四肢肌易疲劳,肌活检可见管聚集或空泡样改变,GMPPB突变所致CMS血清肌酶明显升高,肌活检提示为肌营养不良样改变;CMS肌电图可表现为肌源性损害。因此,肌肉活检及高通量全外显子测序有助于确诊。

(4)肉毒中毒:由肉毒杆菌毒素累及NMJ突触前膜所致,表现为眼外肌麻痹以及吞咽、构音、咀嚼无力,肢体对称性弛缓性瘫痪,可累及呼吸肌。若为食物肉毒毒素中毒,在肌无力之前可出现严重恶心、呕吐。瞳孔扩大和对光反射迟钝、四肢腱反射消失、突出的自主神经症状有助于将肉毒中毒与MG鉴别。电生理检查结果与LEMS相似:低频RNS可见波幅递减,高频RNS波幅增高或无反应,取决于中毒程度。对血清、粪便及食物进行肉毒杆菌分离及毒素鉴定可明确诊断。

(5)Guillain-Barré综合征:为免疫介导的急性炎性脱髓鞘性周围神经病,表现为弛缓性肢体无力,感觉丧失、腱反射减低或消失。肌电图示运动感觉神经传导末端潜伏期延长,传导速度减慢,传导波幅降低;脑脊液检查可见蛋白-细胞分离现象。咽颈臂丛型Guillain-Barré综合征(PCB)以球麻痹、抬颈及双上肢近端无力为主要表现,易误诊为MG,尤其是MuSK-MG。PCB多有前驱感染病史,查体可见双上肢腱反射减低或消失,脑脊液可出现蛋白-细胞分离现象,血清抗GT1a抗体可呈阳性,与Fisher综合征共病时,GQ1b抗体也可呈阳性。

(6)慢性炎性脱髓鞘性多发性神经病:免疫介导的慢性运动感觉周围神经病,表现为弛缓性四肢无力,套式感觉减退,腱反射减低或消失。肌电图示运动、感觉神经传导速度减慢,波幅降低和传导阻滞。脑脊液可见蛋白-细胞分离现象,周围神经活检有助于诊断。

(7)炎性肌病:多种原因导致的骨骼肌间质性炎性病变,表现为进行性加重的弛缓性四肢无力和疼痛。肌电图示肌源性损害。血肌酶明显升高、肌肉活检有助于诊断。糖皮质激素治疗有效。

(8)代谢性肌病:如肌肉代谢酶、脂质代谢或线粒体受损所致肌肉疾病表现为弛缓性四肢无力,不能耐受疲劳,腱反射减低或消失,伴有其他器官损害。肌电图示肌源性损害。血肌酶正常或轻微升高。肌活检及基因检测有助于诊断。

-

慢性炎症性脱髓鞘性多发性神经病变(Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy,CIDP)是一种罕见的获得性、进行性、免疫介导的外周神经病变,成人比儿童更多发。在2012版基础上,中华医学会神经病学分会等组织专家结合最新研究成果制定新指南更新了经典型、变异型及新型抗体介导的CIDP的定义,提出了CIDP临床和电生理诊断标准、鉴别诊断和治疗。

临床表现

1. 经典型CIDP

经典型CIDP约占50%以上,主要表现为对称的肢体无力、感觉异常,偶可伴脑神经受累、自主神经症状和震颤。

运动症状:无力多累及四肢的近端和远端,但以近端肌无力为特点。四肢反射减低或消失,其中踝反射消失最多见。

感觉症状:主要表现为四肢麻木,罕见疼痛,体检时可有手套袜子样感觉减退,肢体的本体觉和振动觉减退,严重时出现感觉性共济失调、步态异常和Romberg征阳性。

脑神经症状:CIDP的脑神经受累较少,面瘫仅占4%-15%,眼肌麻痹占4%-7%,支配延髓肌的脑神经也偶可累及。可出现视乳头水肿。

自主神经症状:可表现为体位性低血压、大小便障碍和心律紊乱。CIDP中严重的自主神经症状比较罕见。

肢体震颤:以双手震颤为主,有报道高达一半CIDP患者可出现此症状,机制不明,可能与深感觉受累有关。震颤呈对称或不对称,多表现为姿势性和(或)意向性震颤,频率多为3-5Hz。该症状在朗飞结旁抗体-神经束蛋白155(neurofascin 155,NF155)抗体阳性的CIDP患者中比较突出。

2. 变异型CIDP

纯运动型:小于10%,仅表现为肢体无力而无感觉症状,激素治疗可能加重。

纯感觉型:约占10%-30%,仅表现为感觉症状,如麻木、疼痛、感觉性共济失调等。2010年欧洲神经科学协会联盟(European Federation of Neurological Societies,EFNS)关于CIDP的诊断标准中,纯感觉型CIDP还包括慢性免疫性多发性感觉神经根病(chronic immune sensory polyradiculopathy,CISP)。大多数感觉型CIDP患者的电生理存在亚临床运动受累,随访若干年后部分患者出现运动症状。

DADS:约占10%,肢体的无力和(或)感觉障碍相对局限在肢体远端。部分以DADS为临床表型的周围神经病可检出IgM型M蛋白(多为抗髓鞘相关糖蛋白抗体),属于单克隆丙种球蛋白病伴周围神经病范畴,激素治疗无效,不能归类于CIDP。而不伴M蛋白的DADS属于CIDP变异型,对免疫治疗敏感。NF155抗体阳性的CIDP患者临床以此型多见。

MADSAM或Lewis-Sumner综合征:约占15%,主要表现为不对称的感觉运动周围神经病,临床颇似多灶性运动神经病(multifocal motor neuropathy,MMN),但存在感觉症状,且未发现神经节苷脂GM1抗体滴度升高。上肢常早于下肢受累,相对进展缓慢,可伴面瘫等脑神经症状。电生理检查可见多灶性运动和感觉神经传导阻滞。

局灶型:约占2%,多累及单侧臂丛或其分支,如若疼痛起病,临床与臂丛神经炎很相似,但局灶性CIDP电生理表现为传导阻滞。局灶型罕见,诊断难度也相对较大。

另外,临床会碰到部分病例使用静脉丙种球蛋白治疗效果不佳,且临床为进展性伴震颤。近年的研究发现,此类CIDP与郎飞结旁抗体-NF155抗体和接触蛋白1(contactin-1,CNTN1)抗体相关。

NF155抗体相关的CIDP约占7%,抗体以IgG4亚型为主。该类型多以青年起病,平均年龄在30岁左右,男性相对多见。临床常表现为远端受累更为明显的DADS,可有感觉性共济失调及3-5Hz低频的姿势性和(或)意向性震颤。脑脊液蛋白含量明显升高。电生理表现为脱髓鞘改变。影像学可见神经根增粗。由于抗体以IgG4亚型为主,因而丙种球蛋白疗效差,血浆置换有效,激素部分有效。

CNTN1抗体相关的CIDP约占2.4%,抗体同样以IgG4亚型为主。该类型起病年龄较晚,老年人多见。临床表现为快速进展的运动障碍,常被误判为吉兰-巴雷综合征(GBS)。可伴感觉性共济失调。电生理检查以脱髓鞘为主,可有早期轴索损害。血浆置换有效,激素部分有效,丙种球蛋白疗效差。

推荐意见:

(1)经典型CIDP:进展在8周(或2个月)以上,核心症状为对称的肢体无力,感觉异常,腱反射减低或丧失。

(2)变异型:症状可不对称或相对局限在远端,或仅影响运动或感觉。

(3)结旁抗体相关CIDP:对丙种球蛋白疗效差、震颤和感觉性共济失调症状突出、腰椎穿刺蛋白含量明显升高的需要考虑结旁抗体相关CIDP。

(4)除伴IgM型M蛋白的DADS外,大多数CIDP使用激素治疗有效。

-

点击查看å

点击查看å四、颈动脉狭窄血管内成形术技术规范

颈动脉狭窄血管内成形术的治疗方案应依据不同的时间阶段进行组织和实施。第一阶段是术前评估阶段,包括患者的发病方式、合并症、神经系统和全身状态、详细的影像学检查等,以决定是否为 CAS 治疗的适应证;第二阶段是治疗阶段,包括术前治疗、麻醉及监测、手术过程和支持治疗;第三阶段是术后即刻阶段,需要持续的院内支持治疗和监测,需要控制血压、预防出血和穿刺点的并发症,并进行神经功能的再评估;第四阶段主要是长期的术后随访,目的是保护健康的神经系统和对动脉粥样硬化全身并发症的二级预防。

(一)适应证

1.症状性患者,曾在 6 个月内有过非致残性缺血性脑卒中或一过性脑缺血症 状(TIA,包括大脑半球事件或一过性单眼黑朦)的低中危外科手术风险患者, 通过无创性成像或血管造影显示同侧颈动脉狭窄≥50%,预期围手术期脑卒中或死亡率<6%。

2.无症状患者,通过无创性成像或血管造影发现同侧颈内动脉直径狭窄≥70%,预期围手术期脑卒中发生率或死亡率≤3%。

3.对于颈部解剖不利于行 CEA 的患者应选择 CAS。

4.对于 TIA 或轻型脑卒中患者,如果没有早期血管重建术的禁忌证,可以在事件出现 2 周内进行干预。对于大面积脑梗死仍保留部分神经功能的患者,应在梗死至少 2 周后再进行 CAS 治疗。

5.CEA 术后再狭窄,症状性或无症状性狭窄>70%。

6.CEA 高危患者 年龄>80 岁;心排血量低[射血分数(ejection fraction,EF)<30%];未治疗或控制不良的心律失常;心功能不全;近期心肌梗死病史;不稳定心绞痛;严重 COPD;对侧颈动脉重度狭窄或闭塞;串联病变;颈动脉夹层;假性动脉瘤等。

7.急诊患者,如假性动脉瘤;急性颈动脉夹层;外伤性颈动脉出血。

(二)禁忌证 随着器械材料的改进和技术的进步,CAS 的适应证逐步扩大,既往的绝对禁忌证已经变为相对禁忌证。

1.绝对禁忌证 (1)无症状性颈动脉慢性完全性闭塞。(2)已有严重残疾的脑梗死患者。

2.相对禁忌证 (1)3 个月内未经治疗的不明原因的颅内出血。(2)2 周内曾发生心肌梗死或大面积脑梗死。(3)伴有颅内动脉瘤,不能提前、同期或限期处理者。(4)胃肠道疾病伴有活动性出血者。(5)难以控制的高血压。(6)对肝素以及抗血小板类药物有使用禁忌者。(7)对造影剂过敏者。(8)重要脏器如心、肺、肝和肾等严重功能不全者。

(三)围手术期准备

1.术前药物的应用

建议在 CAS 术前至少 5~7 天使用阿司匹林(100~ 300mg/d)加噻吩吡啶类进行双抗血小板聚集治疗。对于不能耐受或氯吡格雷抵 抗的患者,可用其他药物如替格瑞洛替代。

2.术前血压及心率的控制 在 CAS 术前和术后,建议使用抗高血压药物有效控制血压。但对术前 TIA 反复发作,收缩压在 180mmHg 以内的患者,术前不建议强烈降压,以防止低灌注诱发脑梗死。术前心率低于 50 次/min 或有重度房室传导阻滞者,可考虑术中植入临时起搏器。

3.麻醉方式选择 一般情况下,CAS 常规在局部麻醉下进行,但以下情况可以在全身麻醉下进行手术。(1)患者意识状况较差,或者患者精神高度紧张,不能很好地配合手术治疗。(2)病变复杂、预计手术难度大且操作时间较长,患者身体难以耐受长时间卧床。(3)病变部位为孤立系统,侧支(cezhixunhuan)代偿较差,球囊扩张时可能诱发脑缺血发作者(4)双侧颈内动脉起始部重度狭窄,术后需要严格调控血压者。

4.手术入路的选择 常规股动脉入路可以完成手术,但双侧股动脉闭塞或入路条件较差不能选择时,可以考虑上肢动脉入路完成手术。

5.器械选择

(1)动脉鞘的选择:动脉鞘在引导和支撑 CAS 器械以顺利完成手术的过程中起着非常重要的作用。长动脉鞘可提供较大的支撑力,用于髂动脉、主动脉路径迂曲或存在狭窄、扩张病变时。单纯诊断性血管造影时动脉鞘直径多选用 5~6F,CAS 手术时多使用直径为 8~9F 的动脉鞘。

(2)导丝的选择:诊断性造影多使用 0.035"/180cm 亲水涂层加强导丝,具有通过性好、支撑力大和动脉内膜损伤风险小的优点。如果主动脉弓或颈总动脉迂曲明显,可以用 0.035"/260cm 亲水涂层加强导丝,先将导丝引入颈外动脉,再将套入内导管的指引导管引入颈总动脉。由于 CAS 技术所用的支架和球囊导管均使用 0.014"导丝,所以应常规备用护伞进行球囊扩张的情况下使用。

(3)导管的选择:多用途猪尾导管用于主动脉弓造影,选择性造影导管除用于诊断性造影外,也可用于引导交换导丝。选择性造影导管直径常用 4F 或 5F,长度 100~125cm,125cm 长度的导管多用于引导指引导管的同轴技术。选择性造影导管形态有多种类型,应根据主动脉弓和颈动脉起源的解剖特征灵活选用。

(4)指引导管的选择:指引导管是CAS 技术成败的关键器械之一,它的作用是提供稳定的通道,引导和支撑 CAS 各种器械的操作。指引导管长度多为90cm,外径 6~9F,远端 3cm 较为柔软,易于通过迂曲血管且不易损伤血管内膜,近端其余部分较硬可提供较强的支撑力。引入 8F 或以上直径指引导管时,建议采用同轴导管技术。

(5)保护装置的选择:使用保护装置的目的是避免 CAS 操作过程中脱落的斑块碎片或栓子进入颅内引起栓塞事件。迄今临床使用的保护装置有三种:远端保护球囊、远端保护伞和近端保护装置。远端保护球囊应用最早,但 6%~10%的患者不能耐受血流闭塞造成的缺血。目前最常用的远端保护装置是保护伞,具有不中断血流等优点,可用于大部分患者;但使用保护伞要求狭窄远端具备较好的血管条件,如果狭窄远端血管迂曲成角,保护伞释放的位置难以选择或可能造成回收困难,这时可考虑使用近端保护装置。近端保护装置主要是利用颅内大脑动脉环的特点,在颈总动脉和颈外动脉闭塞后,颈内动脉有一逆向血流压力使操作造成的栓子不易进入颅内,在支架植入操作结束后回抽含碎屑的血液,再恢复正常血流;近端保护装置的缺点是需要完全阻断血流,所以不能用于所有患者。现有大量临床研究提示,保护装置能够降低栓子脱落所导致的栓塞并发症,目前虽尚无严格的随机对照研究进一步证实,但推荐术中常规使用。

(6)扩张球囊导管的选择:球囊扩张是 CAS 术的关键步骤,包括重度狭窄的预扩张和减少残余狭窄的后扩张。对于重度狭窄、侧支循环、颅内缺血严重的患者,建议选择的球囊直径不宜过大,以预防高灌注现象。当颈动脉迂曲成角,系统回撤困难时,可选择短球囊进行后扩张,以利于系统的回收。

(7)支架的选择:颅外颈动脉支架均为自膨胀式,编织或激光切割制作而成,结构有开环、闭环及复合环三种类型,其网孔面积大小也不同。支架的选择应根据病变的解剖和病理形态特征确定。一般根据颈总动脉的直径选择支架的大小,支架直径应等于或略大于颈总动脉直径,长度应覆盖病变两端,对于颈内动脉与颈总动脉管腔直径差距显著者,可考虑选择锥形支架。已有规格支架长度不够时,可以多支架套叠连接使用。

-

点击查看å

点击查看å肌强直(myotonia, MT)是肌膜兴奋性异常增高的结果,导致肌肉收缩或物理刺激后产生不自主的持续的肌肉收缩。

肌强直的表现:

1)临床上的肌强直:肌肉主动收缩后或者被动叩击后,不能及时地完全地放松的状况。

特殊:(1)“warm-up(加温现象)“,肌强直症状寒冷时加重,反复运动后肌强直症状减轻。(2)反常性肌强直:反复运动后肌强直症状加重,多见于先天性副肌强直。

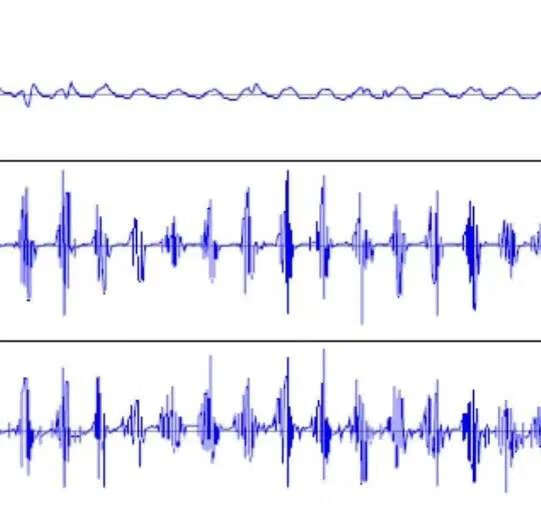

2. 电生理上的肌强直:肌电图可见肌强直放电,通常为20-150Hz的正相波或简单的棘波形态。特征在于波幅和频率的衰减,可产生类似于轰炸机俯冲的声音。

肌强直及相关疾病诊疗思路:

以肌强直为主要表现的肌肉疾病,可称为肌强直综合征,可分为遗传性和获得性。前者主要包括强直性肌营养不良(DMs)和非营养不良性肌强直(NDMs)两类,后者主要指由一些药物及毒素引起的肌强直。其中非营养不良性肌强直(NDMs)主要包括骨骼肌氯离子通道疾病(CLCN1基因)和骨骼肌钠离子通道疾病(SCN4A基因)。肌强直治疗上首选美西律,其次可选用卡马西平,苯妥英钠,加巴喷丁,乙酰唑胺等。

图1.肌强直综合征分类

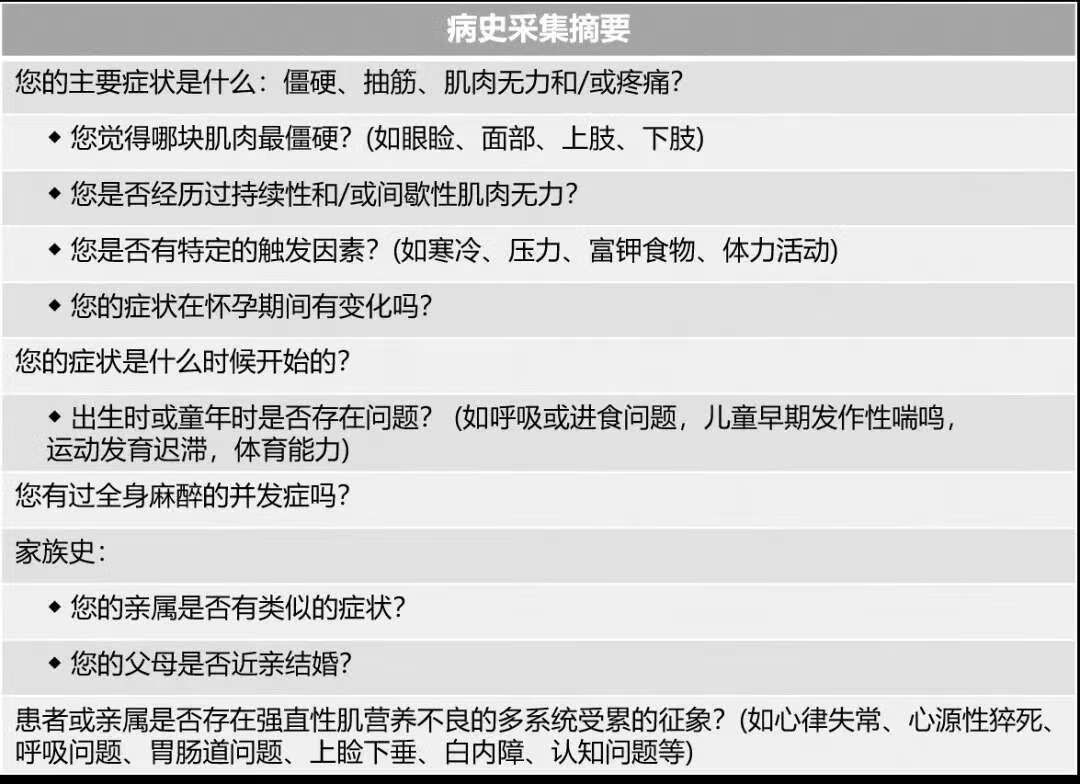

表1. 肌强直相关疾病

表2. 肌强直相关病史采集摘要

神经性肌强直的鉴别

神经性肌强直(neuromyotonia, NMT),属于假性肌强直,又名Issacs综合征,是一种全身周围神经兴奋性异常增高的疾病,表现为周围神经起源的自发性、持续性肌肉活动。临床上以静息状态下肌颤搐、肌肉痉挛和肌肉松弛受损为特征,可出现“水波纹肌“。肌电图可见受累肌群在静息状态下出现的自发、连续的、不规则的双重、三重或多重单个运动单元高频(30-300Hz)放电,纤颤和束颤电位也常出现。NMT可分为遗传性、获得性及特发性。其中,获得性NMT又可分为免疫相关性、肿瘤相关性、放射损伤及其他原因所致等。

-

点击查看å

点击查看å原发或继发性,急性或慢性肾上腺皮质功能减退患者在感染、创伤和手术等应激情况,或骤然停服糖皮质激素时会出现一系列临床表现:高热,胃肠紊乱,循环虚脱,神志淡漠、萎靡或躁动不安,谵妄甚至昏迷,称为肾上腺皮质危象。急性肾上腺出血、服用某些药物如利福平、氨鲁米特、米托坦等,也是导致肾上腺皮质危象的主要原因之一。

(一)糖皮质激素使用方法

- 在高度怀疑肾上腺危象的患者中,在诊断试验结果未出情况下,即可开始适当剂量的氢化可的松静脉注射治疗。静脉 100 mg(儿童 50 mg/m2 )氢化可的松治疗,然后进行适当的液体复苏和 200 mg(儿童 50~100 mg/m2 )氢化可的松 24 h 静脉持续注射或分成 50 mg(儿童 12.5~25 mg/m2 )每 6 h 静脉滴注。

- 如果氢化可的松无法获取,可用泼尼松龙作为替代。在没有其他糖皮质激素可用的情况下最后考虑使用地塞米松。

(二)药物使用注意事项

- 其他对症处理,包括纠正脱水和电解质紊乱,预防和治疗低血糖,处理感染等诱因;禁用吗啡、巴比妥类药物。

- 指导患者在遇应激情况时,在医师指导下增加剂量。如有上呼吸道感染、拔牙等轻度应激,将激素量增加 1 倍,使用时间一般 4~5 d;如有中重度应激,如外伤、手术、心肌梗死、严重外伤和感染等,须静脉使用激素。在外出活动时,须携带足量的激素药物以备急用。

肾上腺皮质功能减退患者围手术期为避免危象发生,须在术前全面了解糖皮质激素的应用史、HPA 轴的抑制程度、手术类型和持续时间。对于接受大型手术患者,在手术当日停用口服糖皮质激素,于麻醉前静脉给予氢化可的松 100 mg,麻醉后每 8 h 静脉给予 100 mg 维持 24 h,从术后第 1 天起每日依次减量 50%直至维持剂量。中型手术,在手术当日停用口服药物,于麻醉前静脉给予氢化可的松 50~75 mg,麻醉后每 8 h 静脉给予 50 mg 维持 24 h,从术后第 1 天起每日依次减量 50%直至维持剂量。手术时间≤1 h,采用局部麻醉且无需禁食的小型手术,在手术当日无需停用口服药物,术前静脉给予氢化可的松 25~50 mg,次日恢复至日常替代剂量即可。具体用法用量根据患者合并症情况给予个体化调整。

-

点击查看å

点击查看å一、甲状腺危象的识别

• 甲状腺危象也称为甲亢危象,表现为甲亢症状的急骤加重和恶化,以多系统受累为特征,可危及生命,多器官功能衰竭是其常见死因,需要早期识别和紧急治疗[60-63]。常见诱因有感染、手术、创伤、精神刺激等[60,64-65]。

• 1993年提出的Burch-Wartofsky评分量表(BWPS)目前被广泛应用于甲状腺危象的诊断(表3)[60-61,64,66],评分系统包括体温、心血管系统、中枢神经系统、消化系统症状,以及是否存在已确定的诱发因素[66]。BWPS评分≥45分提示甲状腺危象,需要积极治疗;25~44分为甲状腺危象前期,因此评分的敏感度高而特异度偏低,故应基于临床判断是否采用积极治疗[61];<25分不提示甲状腺危象。

• 推荐4-1:应在有全身失代偿症状的严重甲状腺毒症患者中考虑甲状腺危象,BWPS评分≥45考虑存在甲状腺危象,需要积极治疗。对于BWPS评分在25~44之间的患者,应基于临床判断是否采用积极治疗。(强推荐,中等质量证据)

二、甲状腺危象的处理

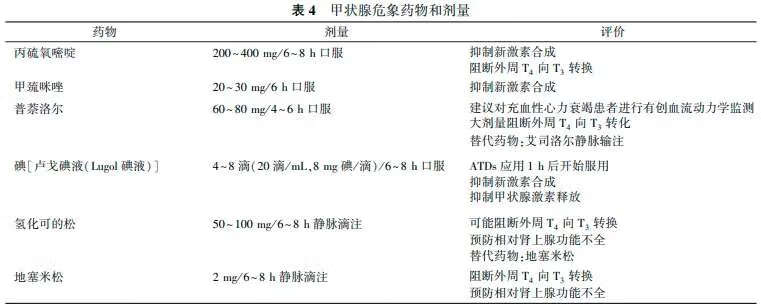

•甲状腺危象病死率高,应早期识别,积极综合治疗。治疗目标是降低甲状腺激素分泌和合成、减少甲状腺激素的外周效应、改善全身失代偿症状、去除诱因及治疗并发疾病[66]。治疗甲状腺危象的药物剂量和用法见表4。

应尽快使用ATDs,首选丙硫氧嘧啶(PTU),PTU或甲巯咪唑(MMI)的推荐剂量为600 mg/d或60mg/d[67-68],剂量可根据个体情况调整,PTU最大剂量为1 600 mg/d,MMI最大剂量为120

mg/d。使用ATDs时,应密切监测潜在不良反应,如粒细胞缺乏、肝功能损害、皮疹等。在使用ATDs 1 h后给予无机碘化物,建议卢戈碘液(Lugol′s碘液)4~8滴,每6~8 h 口服1次,症状控制后逐渐减量至停药,但已知对无机碘化物过敏的患者禁用[69]。建议给予糖皮质激素治疗,如氢化可的松50~100 mg,每6~8 h静脉滴注1次,或地塞米

松2 mg,每6~8 h静脉滴注1次,在甲状腺危象缓解后,应逐渐减少并停用[70]。

在应用糖皮质激素期间,应密切监测和预防潜在的不良反应,如高血糖、消化性溃疡和感染等。甲状腺危象患者出现心动过速时,建议应用β-受体阻滞剂控制心率,如普萘洛尔60~80mg,每4~6 h口服1次。静脉注射艾司洛尔能够获得更快的效果,以0.25~0.5 mg/kg作为负荷剂量,随后以0.05~0.1 mg·kg-1·min-1的速度持续输注。但有心力衰竭时,使用β-受体阻滞剂需要密切监测血流动力学,可以使用选择性β1-受体阻滞剂,如美托洛尔或阿替洛尔,重度心力衰竭者禁用[71]。对症治疗如降温、镇静、纠正水电解质紊乱等均十分重要。此外,发热需警惕感染,并及时抗感染治疗。在上述常规治疗效果不满意时,应考虑血浆置换治疗。对于有多器官衰竭的患者,建议联合使用TPE和连续性血液透析滤过[72-73]。•甲状腺危象的预防包括识别和积极避免常见诱发因素,避免突然中断ATDs治疗,并尽量保证患者在择期手术、分娩等可能处于应激状态时的甲状腺功能正常。

•推荐4-2:甲状腺危象患者应给予积极综合治疗,包括ATDs、β-受体阻滞剂、无机碘化物、糖皮质激素、营养支持、针对诱因治疗以及呼吸心脏监测等。(强推荐,低质量证据)

-

点击查看

点击查看在一次线上问诊中,患者向医生咨询胃神经疼的情况。患者描述了自己做过胃镜和CT检查,医生之前开的药已经用完,希望医生可以再开药方。然而,医生告知患者所需药物在平台上无法开具处方。患者因此感到困扰,要求医生开药方并在网上购买。医生耐心解释药库没有相关药物,因此无法开具处方。患者对此不满,指责医生无法解决问题,医生建议患者向客服申请退款。最终,患者同意向客服申请退款,问诊结束。

-

近期,我在网上看到了一家医院的互联网医疗服务,于是我决定尝试一下。我一直有失眠问题,已经两个月了。吃过很多药,包括安神补脑液、乌灵胶囊、甜梦口服液、朱砂安神丸、百乐眠胶囊等等,但效果都不太明显。后来去了***医院,医生给开了阿戈美拉丁和右佐匹克隆,刚开始效果还不错,但几天后又开始失效了。我感到非常焦虑,大脑总是处于紧张状态,入睡困难,睡眠时间很短。这次我决定尝试互联网医院的服务,希望能得到更专业的帮助。

-

我在互联网医院进行了线上问诊,时间是两天前。我向医生咨询了一些健康问题,医生非常有耐心地听取了我的主诉,并给予了专业的建议。医生提醒了我关于药物使用的注意事项,还详细解答了我的疑问,让我感到非常放心和安心。

虽然这次问诊只是在线上进行的,但医生的专业素养和细心态度让我感受到了他的医术精湛和对患者的关怀。医生给予我很好的建议,让我对自己的健康有了更深入的了解,同时也让我对互联网医院的服务质量有了更多的信心。

-

我最近感觉嘴巴总是干干的,而且口里总是有一股苦味,特别难受。大便也有点稀,而且肚子稍微吃多一点就会感觉胀胀的,其他都没有什么特别的不适。

前几天我在互联网医院找到了一位医生进行了线上问诊,开始的时候医生提醒了我一些注意事项,还告诉我问诊可以持续两天,感觉很贴心。

医生询问了我的症状持续了多久,还询问了我是否做过相关的检查和治疗。我回答说这个症状已经持续了一两年,但是做过的检查都没有什么效果。

医生还询问了我目前是否在服用药物,是否有吃过中药。我告诉医生我有吃过一些中药,比如龙胆泄肝丸,但医生提醒我这些药物不适合我,还给我开了一些其他的药物,让我注意调整睡眠习惯和运动习惯,还告诉我一些注意事项。

医生的回答给了我很大的帮助,我决定按照医生的建议服用药物,并且调整自己的生活习惯,希望能够早日康复。

感谢这位医生的耐心和细心,让我在家就可以得到专业的医疗建议,真的很方便。

-

我最近总是失眠,半夜醒来两三次,睡不好觉。我决定尝试在线问诊,京东互联网医院提供了方便快捷的服务。医生很耐心地询问我的症状,听我描述睡眠困难的情况。他建议我多运动,少吃辣的食物,少喝咖啡。医生还给我开了中药颗粒,让我分两次喝,用开水冲开。我觉得医生很专业,给了我很好的建议,我会按照他的指导调整生活习惯,希望能够改善我的睡眠质量。

-

点击查看

点击查看最近我真的头昏脑涨的厉害,每天都感觉很困,可是回家后却总是睡不着,睡眠质量也很差。我觉得自己的状态不太对劲,于是决定在互联网医院进行问诊。

医生非常耐心地询问了我的情况,他一边倾听我的描述,一边给出了专业的建议。他提醒我要注意作息规律,可以尝试做一些放松的体育运动,比如瑜伽或者慢跑。医生还建议我可以适量服用一些中成药,并且继续服用褪黑素来帮助改善睡眠质量。

在医生的建议下,我决定回家练练瑜伽,调整自己的作息时间。我还按照医生的要求购买了一些药品,希望能够快速改善自己的状况。

整个问诊过程非常顺利,医生的专业素养和耐心细致让我对互联网医院的服务充满了信心。我相信在医生的指导下,我的身体状况一定会有所改善。

-

我在网上找到了一个非常方便的线上问诊平台,可以不用出门就可以得到医生的专业建议,真是太方便了!

我最近在吃医生开的睡眠药,睡眠确实有所改善,但是每次吃饭都会大汗淋漓,还有口苦的感觉,让我很困扰。于是我在问诊中描述了我的症状,医生非常耐心地倾听了我的主诉,并给出了专业的诊断和治疗方案。

医生建议我继续服用甜梦口服液来改善睡眠问题,并开了一些中药颗粒来治疗出汗症状。我很感激医生的细心和专业,让我觉得自己得到了很好的关怀和治疗。

最后,我在网上购买了医生开具的处方药品,可以方便地预约药品,用药期间如有不适,也可以及时线下就诊。

-

我最近因为失眠问题在网上进行了医疗咨询,经过多次尝试和咨询,终于找到了一位非常专业的医生。我曾经尝试过多种药物,包括安神补脑液、乌灵胶囊、甜梦口服液、朱砂安神丸、百乐眠胶囊等,但效果都不是很持久。后来去了一家互联网医院,医生给我开了阿戈美拉丁和右佐匹克隆,起初效果不错,但第三天开始就无法延长睡眠时间了。我感到非常焦虑和烦躁,大脑一直处于紧张状态,无法入睡。

经过与医生的沟通,医生非常耐心地倾听了我的主诉,并根据我的情况给出了专业的建议。医生不仅给我调整了药物的剂量和种类,还关注了我的身体状况和心理状态。医生非常细心地为我调整了健脾祛湿的药物,并及时为我创建了新的处方。在医生的建议下,我终于找到了一种对我有效的治疗方案。

经过一段时间的治疗,我的睡眠情况明显好转,身体和心情都得到了改善。我非常感激医生的专业建议和关心,使我能够重新拥有健康的生活。在互联网医院的问诊过程中,我真切地感受到了医生的专业素养和关怀,这让我对互联网医疗行业充满信心。

-

我最近在京东互联网医院做了一次线上复诊,想看看医院消化内科开的药和中药是否会冲突。医生很耐心地听我描述病情,然后详细询问了我之前的治疗情况。医生提醒我,为了6岁以下儿童开具处方时,需要确认患儿有监护人和相关专业医师陪伴。医生告诉我,互联网医院不得开具麻醉药品、精神药品等特殊管理药品的处方。医生说这次问诊可以持续2天,然后给我开了一些治疗药物,并告诉我要继续补钙治疗。我提到中药,医生说中药不会冲突。我还向医生咨询了埋线治疗失眠的方法,医生很详细地告诉我关于埋线的情况,还特别提醒我埋线治疗失眠只是一种安慰作用,并不是治疗失眠的根本方法。医生还耐心地分析了我的病情,并建议我以治疗肠胃功能紊乱为主,一边治疗胃肠功能紊乱,一边用抗焦虑的药。最后,医生还给我一些关于购买中药的建议,非常细心。

-

我最近有点中风,情况挺严重的。不过好在我及时发现了症状,并且及时进行了线上问诊。经过和***医生的沟通,医生告诉我可能是面瘫,需要及时治疗。***医生听了我的主诉,很快就给出了诊疗建议,让我感到很安心。

通过问诊,我了解到了自己的病情并得到了专业的建议。***医生非常细心地询问了我的症状,让我感受到了医生的关怀和专业。经过问诊,我对自己的病情有了更清晰的认识,同时也对治疗方案有了更多的了解。

在问诊过程中,***医生给予了我很多鼓励和支持,让我感到很温暖。医生的耐心和细心让我感受到了医生对患者的关心和专业,让我对治疗充满了信心。

通过线上问诊,我了解到了自己的病情并得到了专业的建议。***医生非常细心地询问了我的症状,让我感受到了医生的关怀和专业。经过问诊,我对自己的病情有了更清晰的认识,同时也对治疗方案有了更多的了解。

通过问诊,我了解到了自己的病情并得到了专业的建议。***医生非常细心地询问了我的症状,让我感受到了医生的关怀和专业。经过问诊,我对自己的病情有了更清晰的认识,同时也对治疗方案有了更多的了解。

通过线上问诊,我了解到了自己的病情并得到了专业的建议。***医生非常细心地询问了我的症状,让我感受到了医生的关怀和专业。经过问诊,我对自己的病情有了更清晰的认识,同时也对治疗方案有了更多的了解。

通过问诊,我了解到了自己的病情并得到了专业的建议。***医生非常细心地询问了我的症状,让我感受到了医生的关怀和专业。经过问诊,我对自己的病情有了更清晰的认识,同时也对治疗方案有了更多的了解。

展开更多