精神科

王继轩,男,蚌埠医学院精神病与精神卫生专业硕士学位。目前就职于安徽省芜湖市精神卫生中心(芜湖市第四人民医院),精神科主治医师,从事精神科临床工作10余年,临床经验丰富。安徽省精神科医师协会会员、安徽省睡眠协会理事;多次荣获院十佳医生、优秀带教老师等称号;参加了安徽省首届国家住院医师规范化培训,目前任住院医师规范化培训(精神科)专业导师。 座右铭:因为相信,所以看见!

好评率:100%

-

*名用户回复质量:服务态度:回复速度:1712228597000此用户未填写评价内容图文问诊

-

*名用户回复质量:服务态度:回复速度:1712036215000此用户未填写评价内容图文问诊

-

*名用户回复质量:服务态度:回复速度:1708236581000此用户未填写评价内容图文问诊

-

*名用户回复质量:服务态度:回复速度:1708086775000此用户未填写评价内容图文问诊

-

*耀回复质量:服务态度:回复速度:1706924859000此用户未填写评价内容图文问诊

-

*名用户回复质量:非常满意服务态度:非常满意回复速度:非常满意1706590612000此用户未填写评价内容图文问诊

-

*名用户回复质量:服务态度:回复速度:1706521105000此用户未填写评价内容图文问诊

-

*名用户回复质量:服务态度:回复速度:1705630540000此用户未填写评价内容图文问诊

-

*名用户回复质量:服务态度:回复速度:1705290216000此用户未填写评价内容图文问诊

-

*名用户回复质量:服务态度:回复速度:1704824180000此用户未填写评价内容图文问诊

展开更多

-

你好我最近感冒了 鼻子塞点击查看

总交流次数

-

总回复次数

-

患者: -

宝宝晚上喜欢出汗点击查看

总交流次数

-

总回复次数

-

患者: -

婴儿腹泻点击查看

总交流次数

-

总回复次数

-

患者: -

小孩13个月,现在换***三段,小孩拉了几天肚子,不知道跟奶粉有没有关系

总交流次数

-

总回复次数

-

患者: -

腿杆上有囊肿挂什么科点击查看

总交流次数

-

总回复次数

-

患者: -

老父亲八十有余,患精神分裂症三十余年,曾住院治疗多次,年纪大了,医院也不愿收,只能买药控制,想开个电子方在京东大药房买富马酸喹硫平片。

总交流次数

-

总回复次数

-

患者: -

小孩可以喝吗点击查看

总交流次数

-

总回复次数

-

患者: -

血糖高拇指脚趾发麻点击查看

总交流次数

-

总回复次数

-

患者: -

颈椎病手麻点击查看

总交流次数

-

总回复次数

-

患者: -

你好,问一下金银花*可以单独用水冲泡喝吗?

总交流次数

-

总回复次数

-

患者:

展开更多

-

点击查看å

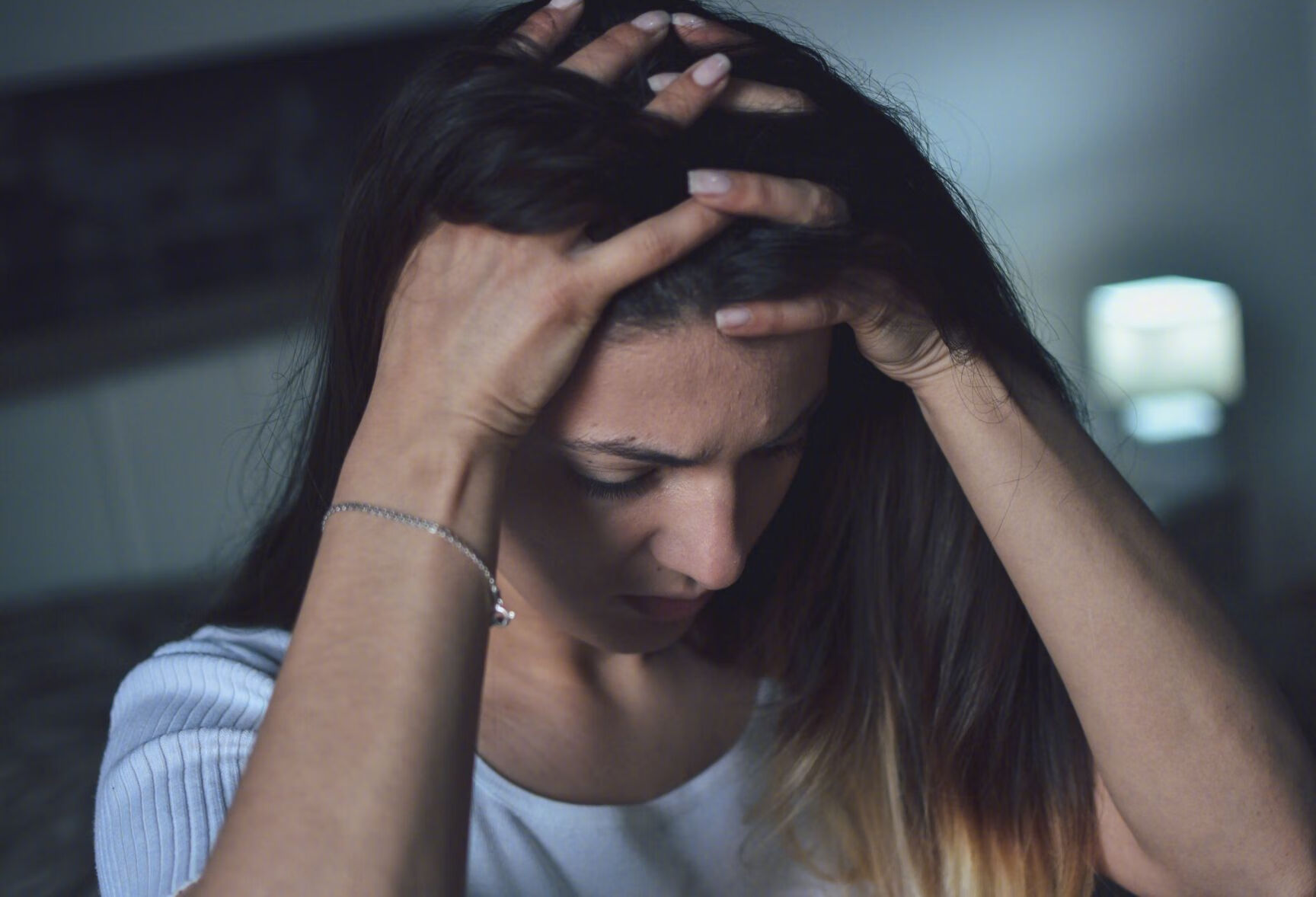

点击查看å焦虑,属于我们正常的情绪之一,遇事后表现出担心、紧张、害怕等。但如果无明确诱因下或与事实情况不符的情况下出现上述反应,我们得考虑是病态的焦虑。

面对异常的焦虑,我们该怎么办呢?

首先,我们得正视自己的负性情绪,不能回避。因为忽视、压抑的结果并不能让负性情绪消退,反而有可能让其继续滋生,愈发严重。正确的做法是带着症状坚持该有的活动,这样等同于潜意识层面的自我积极暗示—我焦虑,但我依然能做我该做的事。避免陷入“我焦虑,我不行”的自我负性暗示怪圈。

其次,转移注意力。研究提出,负性注意偏向是产生和维持焦虑的关键所在。注意偏向是指个体对威胁或相关刺激表现出不同的注意分配。俗话讲的“人们总是在意自己在意的”大概就是这个意思。焦虑症患者会将自己的注意力多集中在药物副作用以及自身的身体的变化上,一旦出现任何不适的感觉,就会过分担心并且难以转移注意力。我们可以通过有出汗效果的运动、专注感兴趣的活动来转移注意力,尤其是前者操作方便。

再次,自我主动地分析引起焦虑的原因。最好将这些负性想法一一记在纸上,然后逐条进行检查,盘问,用较为合理的想法取代它们.盘问可从这几方面进行:(1 )这种想法的支持证据是什么?(2 )有没有其他的可能性或替代想法?(3 )这样想有什么有利和不利之处?(4 )这种想法在逻辑上有错误吗?逻辑错误,例如: 1.非黑即白的绝对性思考;2.以偏盖全;3.主观臆测;4.过度引申。

具体实施方法:三栏作业。第一栏记负性想法,第二栏记逻辑错误类型,第三栏记后来想法。只要坚持这一作业,几个星期情绪会慢慢好转。

最后,若通过自我调整效果不佳,迁延反复可能导致抑郁症,故一般均建议积极接受专业治疗,可求助专业的精神科医生。焦虑在于精神科而言,属于轻症精神障碍,在医生指导下用药治疗,药物安全性高、副作用小。

-

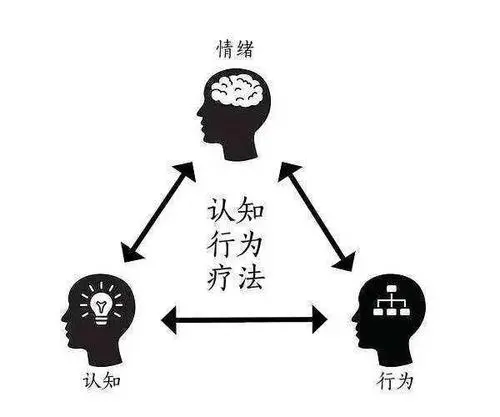

点击查看å现实生活中,也许大部分人都有这样的经历:当我们犯了错误或遭受误解,会因此郁闷好几天,会自责、委屈或愤怒,不想说话、没心思做事,独处房间越想越委屈、气愤,甚至会变得敏感多疑…为什么会出现这一连串的反应呢?在心理学上,概括地来说,评估人的精神活动主要是从“认知、情感和意志行为”三个方面,我们形象地称之为“心理黄金三角”,即“认知—情绪—行为”,三者互为因果、互相影响(如下图)。

点击查看å现实生活中,也许大部分人都有这样的经历:当我们犯了错误或遭受误解,会因此郁闷好几天,会自责、委屈或愤怒,不想说话、没心思做事,独处房间越想越委屈、气愤,甚至会变得敏感多疑…为什么会出现这一连串的反应呢?在心理学上,概括地来说,评估人的精神活动主要是从“认知、情感和意志行为”三个方面,我们形象地称之为“心理黄金三角”,即“认知—情绪—行为”,三者互为因果、互相影响(如下图)。

运用“心理黄金三角”解释开篇提及的连锁反应发生的过程,即:负性生活事件引起我们的负性认知,负性认知转化为负性的情绪,负性的情绪会触发消极的认知,消极的认知会导致活动的积极性下降,消极的行为进一步恶化我们的负面情绪,不良的情绪进一步使我们胡思路想…

我们生活在社会之中,情绪难以避免的受到了身边事件的影响,尤其是负性事件。当我们遭受“刺激”时,我们需要怎样做才能尽快的调整好自己的状态呢?可能大部分人都曾经劝说或被别人劝说“想开点”、“多想想开心的事”…道理似乎人们都懂,但当事情真的发生在自己身上,实操调整自己的状态时,有些人就显得力不从心。正如线下许多患者跟我提的最多的话就是“不是我不想开心,但是我就是开心不起来”、“我也不想那么想,但我就是控制不住”…这又是为什么会这样呢?因为“认知和情绪”是无形的,着实难以直接掌握,但“行为”是有形的,如运动、倾诉等,掌握起来就相对容易。当“心理学三角”陷入恶性循环时,我们应该要以“行为”这个点作为突破口,打破恶性循环。那当我们遇到“刺激”后,我们到底可以采取什么样的应付方式呢?我在这里给大家总结了两类方式:1.问题解决方式;2.缓和情绪方式。前者用来改善不利境遇,使其应激强度减低;后者则是改变自己对应激性境遇的反应。两种应付方式,具体如何操作呢?问题解决方式包括:1.寻求他人帮助:获得有助于问题解决的信息与建议;2.解决问题:制定与实施解决问题的计划;3.面对问题:捍卫个人权利或劝说他人改变行为。缓和情绪的方式包括:1.宣泄情绪:向人倾诉;2.判断问题:判断哪些是可以改变并试图改变,哪些是无法改变而需要接受;3.积极评价问题:认识到难题的积极面,如丢了现在的工作是找到一个更好职位的机会;4.回避问题:拒绝去想所面对的问题,避开引起问题的人或能引起回忆的事。同时,也得提醒一下广大朋友,人类的情绪是多种多样的,如国粹中医就将人的情绪划分为“喜怒哀乐忧思悲恐惊”。而且我们的情绪绝不会单一的出现,我们某个时期感受到的某种心情,只不过是那个时期占优势的情绪而已。所以,我们不仅要接受自己正面的情绪,也要接受自己负面的情绪;不要过度压制正常的负面情绪,因为那本就是属于你的一部分,过度压制理应存在部分,反而可能会引起或加重心理问题。写在最后,世界卫生组织定义健康要素包括身体和心理两方面,良好的心理状态是健康必不可少的一部分。当我们持续性的感到心情差、胡思乱想等,给自己或身边人造成痛苦,甚至对我们的生活、学习、工作或人际交往等造成了不利的影响时。除了自我调整外,我们还应该主动寻求心理科(精神科)医生的帮助。 -

点击查看å

点击查看å

国际妇女节,

国际妇女节别称“联合国妇女权益和

国际和平日”,

在中国又称“国际劳动妇女节”

“三八节”和“三八妇女节”。

在这专属于自己的节日,

女王们也要给自己的心灵一些特别的呵护呦~

国际社会提出了“母亲安全”“儿童优先”的理念。近年来,儿童青少年精神心理问题呈井喷式增长,保守估计我国17岁以下的儿童青少年有精神心理问题的孩子有3000万,而我们从事儿少科的精神科医生仅有500人,一跃成为精神科医师中的大熊猫级别的稀缺人才。在临床工作中我们接触了很多生病孩子的妈妈,迫切地感受到如果希望孩子身心健康,妈妈们得首先照顾好自己。

小美的爸爸妈妈常年外地务工,几乎没有时间陪伴孩子的成长,孩子出生半年以后主要给爷爷奶奶照料。妈妈想着多挣点钱,在城里买一套房子,能让孩子在城市上学。小美在小学高年级的时候,爷爷奶奶经常说小美很难管教。到小美上初中的时候,妈妈赶回来陪读,爸爸仍然在外地工作挣钱。渐渐地,小美出现心理问题,严重的时候甚至想自杀。住院后经过系统的家庭访谈,妈妈诉说着自己的不易:从小家中经济困难,兄弟姐妹多,自己是老大,被父母寄予众望,希望大女儿能帮衬着家中脱贫。小美6个月时妈妈狠狠心,把孩子丢给公婆抚养,自己和丈夫在外面辛苦地挣钱,积攒着买房子的钱,同时也能接济娘家的兄弟姐妹们,帮着他们到城里来务工。妈妈俨然已经成为娘婆二家的大家长的角色,带领着两家脱贫致富。在常年的辛苦劳作中妈妈也是疾病缠身,妈妈总是在女儿面前抱怨自己付出如何多,女儿应该体谅自己,不应该总是这样折腾之类的话语。从小美妈妈身上我们可以发现这位妈妈长期超负荷运转,也错过了女儿成长最关键的时期。面对现在自己疾病缠身,孩子也是伤痕累累的状态,我们也感到心有余而力不足的状态,这样的家庭需要多维度的支持。

小刚的妈妈是全职妈妈,家里两个孩子,娘婆二家都无法给小家庭提供任何支持。夫妻俩刚结婚时一起在外地跑长途运输业务,等到小刚出世之后妈妈就留在家里照顾孩子,丈夫独自一人常年在外地,小刚3岁的时候二宝也出生了,妈妈一个人在家里照料着两个孩子,常常感觉力不从心,经常独自一人的时候独自啜泣,丈夫对自己也是越来越没有耐心,嫌弃自己在家里只是带着两个孩子不用干活还天天矫情。小刚上学之后总是不听话,上课没有耐心,各种小动作,学习成绩不理想,课后作业不能按时完成,老师反复找妈妈谈话,要求妈妈好好管管孩子。终于有一天妈妈的一个有点医学常识的亲戚建议妈妈带着孩子来找我就诊,经过系统全面评估之后小刚患有注意力缺陷多动障碍,需要药物治疗加上系统的康复训练,同时也建议丈夫给予妻子更多的支持,包括身体上和心理上的,慢慢地小刚的病情慢慢改善,妈妈情绪也越来越稳定,家庭的氛围也越来越和谐。

曾经有人说过最好的慈善事业就是给年轻的妈妈们支持,让她们能没有后顾之忧地照料自己的孩子。所以,我们全社会都要关注妈妈们的健康,只有妈妈们身心健康,才能更好地陪伴孩子的成长,维系家庭的健康,创造和谐社会。

-

点击查看å

点击查看å

本期内容:疫情之下学生的心理调适

经过超长疫情假期之后,学生应如何让迅速进入学习状态,学生应在假期做好四块的管理:1,情绪管理;2,睡眠管理;3,运动管理;4,饮食结构的管理。人生是一场马拉松,日常的管理非常重要,并不是说一下子就可以进入某种状态。

-

点击查看å

点击查看å精神障碍(mental disorder)是以个体认知、情感或意志行为障碍为特征的一种综合征,即影响情绪、思维和行为的疾病。临床人为划分为非重性精神障碍,如抑郁症、焦虑症、强迫症等,以及双相情感障碍、精神分裂症等重性精神障碍。作为家属,我们应该如何与其相处呢?

一、倾听。当罹患精神疾病,发病期的时候患者的言谈可能荒诞,但我们要做到“不评价、不反驳”,因为道理病人都懂,你的“你想开点”并不能起到开导作用,若想法为“妄想”,你无法反驳。我们只要做一个安静的倾听者,给患者营造倾诉的客观条件。

二、理解。要理解患者患病时的各种表现,能从疾病的角度去理解其种种不良情绪及行为,而不把它当作无理取闹或有意破坏和伤害。三、包容,就是宽容患者的缺点,包括患者人格上的缺陷以及疾病状态支配下的不良情绪以及行为,尤其在患者对家人的无心伤害上,要学会宽容,至少不指责、不计较、不记仇。四、同理心,即设身处地理解。患者拒绝接受诊疗或者中断治疗,可能患者对于疾病没有认识,可能患者长时间服药的心理负担,可能有某些难言之隐的药物副反应…换位思考,劝说患者就诊、复诊,让患者感受到我们的耐心、诚心,即使是精神病人,只要智力没有问题,还是能够感受到哪些人对自己好。切记生硬、威胁,如“不吃药你就要犯病”、“不吃药就送你去住院”,这样只会适得其反。五、鼓励。社会难免带“有色眼镜”看待精神障碍,这是因为他们不了解,不懂得健康的含义。我们改变不了社会,但我们可以改变自己。家属若不鼓励,难道让患者从此不再踏入社会?!曾经有位患者康复后对我说过的一句话,让我至今难忘:得病之后,即使平时病情平稳的时候,我在家都不敢发脾气、不敢大声说话,不然家里人就会说我犯病了。六、学会做患者情绪的平衡器。想要避免“互相践踏或冲撞”,就必须学会“你进我退”。要学会随时要学会随时根据患者的情绪状态,调整自己的情绪,以便充当患者情绪的平衡器。 -

点击查看å

点击查看å

“医生,我家孩子不想上学,就是懒,不想写作业,害怕考试,为什么说他是抑郁症?”

“这孩子只要玩手机就开心,我看他情绪正常得很,根本没有抑郁症,抑郁症怎么会玩游戏哈哈笑?!”

“遇到考试,他就害怕,其实就是紧张,学习压力大,怎么会说他是抑郁症?”

“我孩子动不动就对父母发脾气,父母的话当耳旁风,医生,他就是不听话,小时候爷爷奶奶惯的,顶多是有点心理问题,怎么会是心理疾病?”

“我女儿自从上初中后,同桌小孩割手,她也跟着学,因为她们两个关系好,小孩子都是好的不学,坏的学,她肯定不是抑郁症,是交到坏朋友了!”

以上,是我们心理科小患者父母比较常见的疑惑。

好好的孩子,不学习,还作妖,情绪特别大,最可气的是不听父母管教,你说东,他非往西,要么就不理不睬,哭哭闹闹,甚至语言身体冲突。

孩子出现这样的状况,其实是超出了大部分家长的认知范围。因为,心理病对父母来说,是一个全新的概念,而我国的经济文化正在迅速发展,对心理疾病的认识和研究,也在努力中,需要全社会共同关注和协助。

那么,父母如何协助罹患抑郁症的孩子呢?

一、了解相关知识

首先,父母需要做的是:对心理疾病有个清楚的了解,知己知彼,方能百战不殆。

1.了解抑郁症相关知识的相关数据。

2018年中国卫健委数据显示:我国约4000万儿童和青少年有抑郁情况。

2012年,研究发现中国大陆地区10-15岁青少年中,抑郁倾向占比20.3%,差不多5个孩子就有1个有抑郁倾向。

大量研究和临床接诊发现,孩子罹患抑郁症的比例很高,其中澳洲为12.1%,瑞典为11.4%,法国13岁以下儿童,抑郁障碍的患病率为10%。

这些数据表明:抑郁,已经成为影响全球儿童青少年健康的主要流行病之一。

2.抑郁症不分孩子的年龄大小。

幼儿也会遭受抑郁情绪的影响,如果没有及时有效干预,会极大增加他们在未来罹患抑郁症的风险。

成年人的精神卫生疾病,约一半始于14岁以前。也就是说,心理疾病的发病年龄较早,如果没有得到有效治疗,有可能终生患病。

3.抑郁症发病原因不明。研究表明,抑郁症及其他精神疾病的发病原因复杂,可能与遗传因素,生物因素,心理创伤以及环境压力有关。

心理疾病不像传染病,可以通过控制感染源,就能防止疾病传播。心理疾病病因复杂,且未知因素多,防治工作难度较大,需要全社会和家庭共同努力。

4.孩子的心理和精神状态、物质世界以及生活环境的优劣没有必然联系。

美国研究发现:家境富裕的儿童青少年中,心理健康有关的问题尤其高发。而物质生活匮乏的环境,也会影响心理健康。

二、提供心理支持

其次,父母可以为孩子提供心理支持。

1.父母情绪稳定是孩子病情恢复的有力保障。

罹患心理病的孩子通常对环境敏感,尤其对身边人的态度和情绪非常在意,很容易因为父母无心之言或者无心之举而耿耿于怀。当父母感觉孩子针对家长的时候,一定要调整心态,冷静处理。

父母不被孩子糟糕的情绪扰动,而是做到平和近人,不卑不亢,对孩子来说,就是一个安全和稳定的恢复病情的支持性环境。

2.父母要认可孩子的负面情绪。

当孩子出现抑郁焦虑等负面情绪时,父母常见的做法是劝阻,试图消除孩子的绝望和悲伤,但是这样的做法是剥夺了孩子处理负面情绪的机会。

孩子需要表现负面情绪,也需要父母的理解和接纳,这样孩子感觉到身边人对自己的了解和认可,就会感觉爱和安全。只有获得足够的爱和安全,孩子才能学习管理和面对自己的负面情绪。

重要的是,父母要帮助孩子明白:不需要控制自己的感受,但是需要控制自己的行为。

3.帮助孩子进行情绪训练。

管理负性情绪的第一步是接受情绪,父母接受孩子有可能遭遇坏情绪困扰这个现实,能够平常心对待孩子的坏情绪爆发,就是成功的第一步。

第二步就是父母鼓励孩子,让孩子独立自主地寻找对他们而言有意义和有效的解决方案。多听,不评价,不提建议,是父母需要做到的。整个过程,父母多支持,多包容,就能帮到孩子处理自己的坏情绪。

-

点击查看å

点击查看å强迫症,一种反复持久出现的强迫观念或强迫行为,反复出现的刻板行为或者仪式动作;明知道这些观念或动作无意义,却无法控制。病因复杂,表现形式多样,病程迁延。

强迫症的表现主要有两个方面:强迫观念和强迫行为。临床上二者往往会同时存在。

因为症状的迁延,往往让患者措手不及,越是想控制,越是控制不住。此时,我不得不提醒患者,强迫的行为本身就有缓解焦虑的作用,所以当强迫行为出现的时候,不要太刻意的控制反而会让自己感觉舒服些。

关于强迫的想法出现,往往是引起痛苦的根源,但我也得提醒病友们面对该症状的时候,心态要摆正,不能光想着症状想法又来了。你得从心里清楚,这个想法本就是你自身的,你对抗也是没有意义的,反而应该尝试带着这个症状继续去生活。

言而总之,疾病的治疗一方面靠药物,一方面离不开患者对于疾病的认识。

-

点击查看å

点击查看å

青少年心理健康

今年世界精神卫生日的主题是“青春之心灵,青春之少年”,这也表示目前全球儿童青少年的心理健康不容乐观。我们儿童青少年门诊就诊的孩子也是人满为患,就诊孩子的年龄越来越低龄化,10岁左右罹患抑郁症的孩子很常见。很多家长为此很苦恼,有的家长非常自责,内疚,不敢跟孩子交流,生怕哪句话说得让孩子不开心了。看到孩子玩手机又非常焦虑,担心孩子玩手机成瘾,担心孩子被带坏等。那么,孩子确诊有情绪问题后应该如何陪伴孩子今后的成长呢?

首先,家中有情绪问题的孩子,家长首先要做好自身的情绪管理工作,以身作则。情绪管理分三部曲,第一步,要做到接纳各种情绪,如喜怒哀乐悲惊恐等,有些家长不能接受孩子不开心,反复劝说孩子想开点,其实这样的说辞是不恰当的,孩子生病了,有情绪了,并不是自己想不开,在确保安全的前提下,要接纳各种情绪。第二步,要探索情绪背后的原因;第三步,要采用对身体健康有利的方式来宣泄不良情绪。一个情绪稳定的家长对于孩子来说如同坚强的后盾。

其次,家长的教育模式要随着孩子年龄的增长而逐步调整,比如儿童期需要一个权威的家长角色的状态来陪伴,进入青春期之后家长则需要放低姿态,充分尊重孩子的人格,真正做到民主的沟通模式。临床上接诊中,有不少孩子告诉我们,虽然表面上家长说我们是民主的,但实际上如果我们有与家长不一致的想法时,父母会软硬兼施的采取各种方法让我们屈服。

第三,合理的沟通模式,萨提亚的五种沟通模式中提到,最理想的沟通模式就是一致性模式。也就是,沟通的双方能心平气和,坦诚地表达自己内心真实的想法。

第四,经营好家庭氛围。在家庭结构内部,最重要的是夫妻关系,构建好夫妻关系之后再经营亲子关系,家庭成员齐心协力共同成长,这样的家庭才能踏上良性循环的轨道。

最后,孩子有情绪问题一定要到正规的精神卫生医疗机构就诊,系统的评估,全病程规范治疗。

-

点击查看å

点击查看å

本期内容:儿童青少年情绪问题

孩子出现情绪低落,焦虑抑郁,甚至还有自残自杀的想法,做家长的非常着急,孩子万一有个什么好歹该怎么办,孩子出现情绪问题,做家长的一定要引起重视。

-

点击查看å

点击查看å

关于青少年抑郁症,

我们需要知道哪些常识?

最近几个同学聚会,都是高知层次的人才,但是,当她们谈到抑郁症时我才意识到老百姓们对于抑郁症相关的常识问题匮乏到什么程度。

其中一位同学是内科医生,曾经在某医院进修时接触过一位抑郁症自伤自杀的孩子。当时这个孩子因为自杀未遂在急诊科住院,期间这位同学作为进修医生陪同查房。

谈到当时的感受时,这位医生觉得很奇怪:这样的抑郁症的孩子怎么能在查房时轻声细语地回答问题,难道抑郁症的患者不是愁眉苦脸的吗?难道抑郁症患者还能那么温柔地说话?

更让这位同学诧异的是孩子轻声细语地说自己前一天晚上情绪崩了一下,所以没有控制住自己,就自伤了。当时这样的场景对于这位内科医生来说很是震撼,内心冲击力非常之大。

另一位同学是高校老师,说是自己周围就有这样抑郁症的孩子,感到很担心,也害怕自己受到伤害,听她说话的口气好像是在说怪物一样。

闺蜜们你一言我一语地谈论着现在怎么那么多孩子有抑郁症,然后,突然之间大家都看着我,等待着我来科普一下。

首先,抑郁症是一种常见的疾病,全世界平均五个人里面就有一个是抑郁症患者。患抑郁症的人不是怪物,只是生病了,就和感冒发热一样。这种病目前病因不明,可能和遗传、个性、成长经历以及社会环境多方面因素有关。

其次,抑郁症患者的临床表现各种各样,不全是天天愁眉苦脸的,其中有一种“微笑型抑郁”。

我常常拿张国荣的例子来打比方,张国荣的亲朋好友都觉得张国荣是个非常绅士愿意帮助人的明星,但是他却是抑郁症患者,在2003年4月1日坠楼而亡。

前些天有一位家长反复跟我说,周围亲朋好友都认为自己孩子没有抑郁症,因为她孩子在与别的孩子玩的时候很开心的样子,不像是抑郁症,甚至说这些话的都是一些有知识、有文化的人。

其实,我更想告诉这位妈妈,是因为她自己不能接受孩子患病的现实,所以,更愿意相信别人的一些好言宽慰的话而已。

我们在临床诊疗中遇到不少孩子,在详细的病史询问中会发现,有些孩子从小学三四年级,就开始就有症状出现了,但是那时候往往被家长忽视了,甚至会认为孩子的一些行为是青春期叛逆而已。有些反复就诊,经多家医院确诊的孩子,家长们也是不能接受这样的诊断,认为是不是误诊了或者孩子只是被惯坏了而已。

曾经有一位确诊的孩子家长在我的诊室内给老师打电话,说是孩子压力有点大,希望能申请不参加近期的考试,可是这位老师的反应差点让我的眼镜跌掉了。

老师在电话里苦口婆心地劝说家长,说孩子不可能是抑郁症,因为孩子一直很有上进心,失眠也不是什么大问题,哪个高三的孩子不失眠,甚至老师说是所有的高三学生来就诊都会被戴上抑郁症的帽子...... 我当时有些无言以对,也意识到了问题的严重性,因此现在我们也会更多地走到学校给老师们科普一些常见的心理疾病。

很多患者和家属对于心理治疗抱有神奇的幻想。他们认为,抑郁症就是想多了,只要做做心理治疗,让他们不瞎想就没有问题了。很多陪伴孩子住院的家长也是这样的想法,反复跟孩子说“不要瞎想就会好了”。对于这种情况,我就会问家属:你们会不会跟一个骨折的病人说“你只是骨折了而已,还能继续运动,运动了就没事了”?

心理治疗也是一个长期的过程,不是一朝一夕的功夫。俗话说“病来如山倒,病去如抽丝”,任何疾病的治疗都有一个过程,抑郁症和高血压、糖尿病一样属于慢性病,复发率高,早期确诊、早期规范系统治疗很重要。

曾经有一位抑郁症的孩子经过治疗好转,但是家长在学习了一些心理知识后,相信孩子能够在自己陪伴下不治而愈,自行给孩子停药,强迫孩子正常参加学校学习,认为只要孩子心理疏导好了就行了。

其实,抑郁症根据严重程度,一般中重度的患者药物治疗是金标准,心理治疗只是锦上添花而已,不能本末倒置。结果孩子出现病情反复,有严重的自伤自杀现象后家长无奈才再次住院正规系统治疗。

-

我在一个晚上睡觉的时候,突然感到头晕、胸闷,还能听到自己的心跳声,觉得心跳加速。这种感觉已经持续了将近半个月,前段时间有些减轻,但昨天晚上又突然加重了。我进行了脑ct、核磁共振、tcd多普勒、颈部彩超、24小时心电图、心脏彩超等一系列检查,都没有发现明显问题,只有血常规检查发现甘油三酯偏高。之前医生开了降压药、降血脂的药和谷维素,现在正在服用谷维素和降血脂药,每天也适量运动。

在线上问诊中,医生助理张晓医生了解到我的病情后,耐心地收集了我的病史并做了详细的汇总,然后告诉我由公立三甲医院在职医生接诊,会在24小时内给我答复。接诊医生首次看诊时询问了我的病情情况,然后建议我进行心理治疗,认为我可能有焦虑障碍。对于我的疑虑,医生也给予了详细的解释和建议,让我对治疗方案有了更清晰的认识。

通过这次线上问诊,我感受到了医生的耐心和细心,他们不仅关注我的症状,也关心我的心理状态,给予了我专业的建议和支持。我对线上问诊有了更深刻的理解,也更加信任医生的治疗方案。

-

我最近在网上看到了一家医院的互联网医院,可以进行线上问诊,感觉非常方便,于是决定尝试一下。通过网上搜索找到了这家医院,注册了账号,填写了个人信息,然后就可以开始进行线上问诊了。

我选择了心理科进行咨询,因为最近觉得自己情绪有些低落,想找专业的医生进行咨询。经过一番等待,医生很快就和我取得了联系,询问了我的主诉和症状。医生非常耐心地倾听了我的述说,并提出了一些建议和建议。

我非常感激医生的耐心和细心,觉得自己得到了很好的关怀和支持。我决定按照医生的建议进行调整,希望能够尽快恢复健康。

整个线上问诊的过程非常顺利,医生给予了我很多专业的建议和指导,让我觉得非常受益。我对这家互联网医院的服务非常满意,以后有需要还会继续选择他们进行线上问诊。

-

点击查看

点击查看晚上入睡难,易早醒,醒后睡不着,是很多人都会遇到的问题。在这个快节奏的社会中,压力大、作息不规律、生活习惯不良等因素都可能导致失眠。在这种情况下,我们可以选择线上问诊,通过与医生的沟通,获得专业的建议和治疗方案。

在线上问诊过程中,医生会根据患者的主诉,详细了解患者的病情,给予专业的建议。医生会通过友善的沟通方式,倾听患者的问题,给予耐心的回复。在问诊过程中,医生会提醒患者保护个人隐私,遵守相关法规和道德规范,确保问诊过程的安全和合法性。同时,医生也会建议患者定期复诊,以便及时调整治疗方案。

通过京东互联网医院的线上问诊,患者可以方便快捷地获得医生的帮助,解决睡眠障碍等健康问题。医生的专业素养和耐心细心的品质,为患者提供了可靠的医疗服务,让患者在家就能获得医生的关怀和治疗建议。

因此,在面对睡眠障碍等健康问题时,不妨选择线上问诊,与医生进行沟通,获得专业的帮助和支持。

-

在京东互联网医院,我向医生咨询了我的高血压情况。我告诉医生,我已经持续用药五年了,需要开点易达比两盒,80的。医生非常耐心地询问了我的病情,并向我解释了易达比的用途和剂量。经过医生的评估,医生给出了开具易达比的处方,并告诉我如何正确使用药物。整个问诊过程非常顺利,医生给予了我专业的建议,让我感到非常满意。

-

我48岁,最近经常盗汗,肚疼,焦虑,于是我决定通过互联网医院进行在线问诊,方便又省时。在医生的耐心倾听和专业指导下,我得到了及时的诊疗建议和药物处方,解决了我的身体不适问题。互联网医院真的很方便,让医生和患者之间的沟通更加便捷,也让我更加信任医生的专业水平。

医生在问诊过程中,始终保持友善的态度,耐心细致地了解我的病情,给予我专业的建议和治疗方案。医生不仅擅长沟通,还能客观评价病情,给出合适的治疗方案,让我感到非常放心和安心。

通过互联网医院问诊,我不仅得到了及时的诊疗服务,还能在家里就能完成开具处方、预约药品的流程,真的很方便。医生的专业素养和耐心细心的品质,让我对互联网医院的诊疗服务印象非常深刻,这是一次愉快且高效的问诊体验。

-

我是一名精神分裂症患者,最近在网上求诊了京东互联网医院,遇到了一位非常负责任的医生。

当我进入在线问诊时,医生第一时间提醒我医生必须完整查看患者病例后开始诊疗行为,这让我感到医生对职业道德和法规的重视。

在问诊过程中,医生非常耐心地询问我的病情,详细了解我的主诉,并给予了专业的建议。我感到医生对我的关心和专业知识的丰富。

医生开具了精神药品的处方,但在开具处方时,医生也特别提醒了我,为6岁以下儿童开具处方时,请确认患儿有监护人和相关专业医师陪伴。这让我感受到医生对患者安全的重视。

在问诊结束后,医生还为我开具了便捷复诊卡片,让我可以提前预约医生复诊,这让我感到医生对我的治疗过程的关注和负责。

-

点击查看

点击查看在一个晚上,我躺在床上,却无法入睡,心里焦虑不安。每当闭上眼睛,脑海中就会涌现各种不良的想法,让我感到难以平静。这种情况已经持续了一段时间,让我感到非常困扰。

于是我决定通过互联网医院进行线上问诊,寻求专业医生的帮助。在问诊过程中,医生非常耐心细致地询问我的症状和情况,给予我专业的建议。他建议我在睡前适当放松自己,可以尝试一些放松的音乐或冥想来帮助入睡。针对我早醒和醒后难以再次入睡的情况,医生还建议我规律作息,避免午睡,保持良好的睡眠习惯。

通过医生的建议和指导,我逐渐改善了睡眠质量,心情也变得更加平静和轻松。感谢互联网医院和匿名医生的帮助,让我重新找回了良好的睡眠质量和生活状态。

-

在一次线上问诊中,患者向医生咨询了自己的焦虑状态和睡眠障碍问题。医生在仔细查看患者病历后,给出了专业建议并开具了相应的药物处方。患者感到非常满意并在结束问诊后提前预约了药品。医生与患者之间的互动友善而专业,彰显了医生的耐心和细心品质。

在接诊过程中,医生不仅要熟练掌握医疗知识,还要善于与患者沟通,倾听他们的需求并给予支持。医生需要尊重患者的意见和选择,为他们提供最合适的治疗方案。同时,医生还需要遵守医疗行业的相关法规和道德规范,保护患者的隐私和个人信息。

通过互联网医院的便捷服务,患者可以在家中就诊并获得及时的医疗帮助。医生的专业素养和细心服务让患者感受到了医疗行业的温暖与关怀。

-

我在网上看了一篇关于双向情感障碍和抑郁的文章,觉得自己的症状很像。于是我选择了线上问诊,希望能够得到一些专业的建议和治疗方案。医生在问诊开始时提醒我,医生的回复仅为建议,如果需要诊疗,还是需要前往医院就诊。医生很贴心地提醒我关于药品的使用和处方的有效期,让我感到很放心。

在和医生的沟通中,我提到了自己服用药物后的情况,医生很细心地给我调整了药物的用量,并建议我尝试新的药物。医生还很耐心地解答了我的疑问,让我觉得自己得到了很好的支持和关心。

最后,医生为我提供了一些新的治疗方案和药物选择,让我感到很满意。整个问诊过程结束后,我对医生的服务感到很满意,也准备根据医生的建议前往医院进行进一步的诊疗。

-

点击查看

点击查看我在2022-06-29于某医院线下确诊失眠,并使用过盐酸曲唑酮片,且无过敏史、无相关禁忌症状和不良反应。需要开具处方。

展开更多