当前位置:首页>

特殊人群使用肿瘤免疫疗法的疗效和安全性

免疫检查点抑制剂(lCls)现在被广泛用于多种肿瘤的治疗,最常见的是程序性细胞死亡蛋白1(PD-1)和细胞毒性T淋巴细胞抗原-4(CTLA-4)抑制剂。免疫治疗导致了细胞免疫能力的恢复,以识别和消灭癌细胞。然而,免疫系统平衡的这种变化可能导致免疫相关不良事件(irAEs),这些毒性是该类药物所特有的,一般来说是可控的,但偶尔也会造成重大副作用和死亡。

由于严格的临床试验招募标准,许多患者没办法纳入免疫检查点抑制剂最初的临床试验,这类患者主要包括: 自身免疫性疾病(AlD)、慢性病毒感染、器官移植、器官功能障碍、功能状态差、脑转移患者,以及老年人、儿童和孕妇。近日,肿瘤领域的知名期刊《肿瘤学年鉴》刊登了一篇文章,总结了 免疫检查点抑制剂在上述特殊人群中的疗效和安全性,因为这些人群在临床实践中占据很大比例。

自身免疫性疾病 (AID)

关于免疫检查点抑制剂在AlD人群中的疗效和安全性,在首个针对抗PD-1药物用于AlD患者的回顾性研究中,黑色素瘤患者的客观缓解率(ORR)为33%,AID发作率为38%(6%为3级),其他irAEs发生率与之前临床试验中的报告类似(总体发生率为29%,10%为3级)。随后针对PD-(L)1药物的回顾性研究(主要是黑色素瘤和非小细胞肺癌患者)报告了类似的结果:ORR,22%-54%;AID发作率,6%-42%;irAEs发生率,16%-38%。

迄今为止唯一的前瞻性研究(阿特朱单抗治疗泌尿系统肿瘤)发现,与非AlD患者(N=962)相比,AlD患者(N=35)的irAEs发生率增加(皮肤病、肝病、内分泌和呼吸系统事件以及AlD发作):46% vs 30%;≥3级事件的发生率为14% vs 6%。11%的患者出现AID发作,但可以控制,很少导致免疫治疗停药;ORR为11% vs 14%。

在一项对49篇文献的系统综述中(N=123,主要是黑色素瘤和NSCLC患者),50%的患者出现了AID发作,34%的患者出现了新的非相关性irAEs,其中大部分事件可以用皮质类固醇来控制,无需停用免疫治疗。免疫检查点抑制剂在AID和非AID人群中的临床疗效相似。

总结现有证据来看, 患者本身存在轻度至中度AID,未必要禁止免疫检查点抑制剂的使用,许多患者(约60-90%)没有AID发作或只是轻度发作,不需要停止免疫治疗,甚至不需要使用皮质类固醇。那些经历过irAEs事件或AID发作的患者,通常可以通过标准治疗成功地进行管理。

然而,还有很多问题有待解决,例如, 对中度至重度AID患者或特别是神经系统AID患者,免疫检查点抑制剂治疗的情况还知之甚少。此外,也有过病情严重恶化的报道。因此,需要对这类患者进行个性化的多学科管理。最近发表了一个基于风险的AID患者个体化管理策略,主要探讨的是启动免疫治疗之前使用节制激素用药的选择性免疫抑制剂。

HIV或HBV/HCV感染患者

在对HlV感染的癌症患者的研究中,发现免疫检查点抑制剂治疗产生了抗肿瘤活性,其安全性与非HIV人群中报告的相似,大多数irAEs为1/2级,没有证据表明免疫重建炎症综合征的发生风险会增加。大多数患者在免疫检查点抑制剂治疗过程中同时进行抗逆转录病毒治疗,对HlV病毒负荷或CD4+T细胞计数没有明显不利的影响。

关于免疫检查点抑制剂对HlV潜伏期的影响,各研究结果并不一致。目前正在有前瞻性研究调查ICl治疗的癌症患者中HIV感染的免疫学和病毒学特征。总的来说,现有的数据表明, HlV感染的患者不应排除在免疫检查点抑制剂方案之外,可以在不增加毒性或影响HlV控制的情况下取得良好的临床疗效。

同样,在对乙肝/丙肝患者的免疫检查点抑制剂研究中,免疫检查点抑制剂的临床活性和安全性看起来与非感染者相似,包括多种肿瘤类型。迄今为止最大的回顾性研究发现,HBV再激活/复发率为5.3%。一些患者在免疫检查点抑制剂治疗中HCV RNA有所减少。

免疫缺陷患者,包括移植受者

癌症患者可能同时存在免疫缺陷,例如,皮肤癌患者通常伴有慢性淋巴细胞白血病(CLL),在这些患者中,免疫检查点抑制剂的治疗经验有限。最近一项对不可切除皮肤癌合并血液恶性肿瘤(最常见的是CLL)患者的回顾性研究中,免疫检查点抑制剂治疗后,黑色素瘤的ORR为31.8%,梅克尔细胞癌为18.8%,皮肤鳞状细胞癌(SCC)为26.7%,其生存结局与真实世界中免疫功能正常人群中观察到的结果相似(SCC除外,其生存结局更差)。免疫检查点抑制剂也是CLL患者的一种新兴治疗策略,抗PD-1的早期试验提示对CLL患者有一定疗效,总体上毒性可接受。

免疫状态低下也可能是长期免疫抑制剂治疗的结果,如移植受者所接受的免疫抑制治疗。此外,考虑到CTLA-4和PD-1在诱导和维持异体移植耐受中的作用,使用免疫检查点抑制剂可能有打破耐受和增加移植排斥的风险。在异体造血干细胞移植(allo-HSCT)中,免疫检查点抑制剂可能会增强异体T细胞反应,增强移植物的抗肿瘤效果,但也可能增加移植物抗宿主疾病(GVHD)的发生风险。

实体器官移植受者使用免疫检查点抑制剂的经验主要来自对病例报告的分析,其中最大的是对83个病例(黑色素瘤、肝细胞癌、皮肤SCC)的系统综述,这些病例主要接受抗PD-(L)1治疗(73.5%)。结果显示, 异体移植排斥率为39.8%(肾脏43.4%,肝脏37.5%,心脏16.7%)。这导致71%的病例出现了终末期器官衰竭(肾脏72.7%,肝脏75.0%,心脏0%);ORR为27.7%。

与基于CTLA-4的方案相比,基于PD-(L)1方案的风险更高,但未达到统计学意义。在对64名免疫检查点抑制剂治疗的移植受体(主要是黑色素瘤、肝细胞癌、肺癌)进行的第二项大型系统综述中, 41%的患者出现了移植排斥反应。该人群的ORR为36%,治疗缓解者和非缓解者的移植排斥率相似(36% vs 35%)。

移植排斥的主要风险因素尚不清楚,有研究显示,使用除类固醇以外的≥1种免疫抑制剂、移植后时间较长(>8年)、既往没有排斥病史,移植排斥风险较低。目前还不清楚哪种免疫抑制剂治疗能充分降低排斥风险而又不明显降低免疫检查点抑制剂的活性。

由于透析是肾移植失败后的一种选择,在这种情况下,只要患者充分了解可能的肾衰竭风险和影响,使用免疫检查点抑制剂治疗是可行的。然而, 如果患者无法接受移植排斥和透析风险,就不应该使用抗PD-1药物。不幸的是,在肝脏或心脏异体移植失败的情况下,不存在其他备选方案,因此不建议对患者进行抗PD-1治疗。

本站内容仅供医学知识科普使用,任何关于疾病、用药建议都不能替代执业医师当面诊断,请谨慎参阅

-

总交流次数

8

医生回复次数

7

患者:女

-

总交流次数

10

医生回复次数

4

患者:男 25岁

-

总交流次数

46

医生回复次数

24

患者:女 19岁

-

总交流次数

29

医生回复次数

20

患者:男 4个月

-

总交流次数

9

医生回复次数

4

患者:男 20岁

-

总交流次数

6

医生回复次数

5

患者:女

-

总交流次数

19

医生回复次数

10

患者:女 31岁

-

总交流次数

6

医生回复次数

5

患者:女

-

总交流次数

15

医生回复次数

3

患者:男 44岁

-

总交流次数

16

医生回复次数

11

患者:女

-

免疫治疗是继外科手术、放疗、化疗之后的第四种癌症疗法。和前三种疗法不同,免疫治疗利用自身的免疫系统攻击癌细胞,理论上具有更高的特异性。今天我们主要来讲讲免疫治疗中的CAR-T细胞疗法。

CAR-T细胞免疫疗法是近年来发展非常迅速的一种细胞治疗技术。该疗法在急性白血病和非霍奇金淋巴瘤治疗上有一定的疗效,被广大研究者认为是最有前景的肿瘤治疗方法之一。近年来,CAR-T疗法除了治疗白血病和非霍奇金淋巴瘤,也有望用于治疗实体瘤、自身免疫疾病等。

那么,什么是CAR-T细胞免疫疗法?它有什么优势?又是如何操作的呢?

什么是CAR-T细胞免疫疗法?

CAR-T细胞免疫疗法全称为嵌合抗原受体T细胞免疫疗法。简单来说,就是将患者本人的T细胞在体外进行基因改造,提高其对癌细胞的攻击力后,再将改造后的细胞输回患者体内的一种治疗方法。

CAR-T技术的优势主要表现在以下几个方面:

1.治疗更精准。由于CAR-T细胞是应用基因修饰病人自体的T细胞,利用抗原抗体结合的机制,能克服肿瘤细胞通过下调MHC分子表达以及降低抗原递呈等免疫逃逸,让肿瘤细胞无所逃遁。

2.多靶向更精准。CAR既可以利用肿瘤蛋白质抗原,又可利用糖脂类非蛋白质抗原,扩大了肿瘤抗原靶点范围,CAR-T细胞作用过程不受MHC的限制。

3.杀瘤范围更广。鉴于很多肿瘤细胞表达相同的肿瘤抗原,针对某一种肿瘤抗原的CAR基因构建一旦完成,便可以被广泛利用。

4.杀瘤效果更持久。新一代CAR结构中加入了促进T细胞增殖与活化的基因序列,能保证T细胞进入体内后还可以增殖,CAR-T细胞具有免疫记忆功能,可以长期在体内存活。

那么,这种新型的治疗方法是如何实施的呢?

具体的治疗流程如下:

①采集T细胞

从患者体内提取T细胞,将其送至专门制作CAR-T细胞的机构。

②改造T细胞

CAR-T细胞制作机构利用基因工程技术,将患者的T细胞加以改造,使其变成可识别癌细胞特定抗原、且对癌细胞具有攻击力的细胞。

③扩增CAR-T细胞

将改造后的T细胞(CAR-T细胞)大量扩增,扩增到其数量可以对抗癌细胞的程度。

④检查品质

CAR-T细胞要经过严格的品质检查,才能作为成品送至患者所在的医疗机构。

⑤通过化学疗法去除淋巴细胞

为了让患者的身体能够接受CAR-T细胞,需要降低患者的白细胞水平,因此为患者实施去除淋巴细胞的化学疗法。

⑥CAR-T细胞输回人体

将CAR-T细胞输回患者的血液。CAR-T细胞疗法只需一次输注即可完成治疗。

⑦进攻癌细胞

CAR-T细胞会找到并附着于患者体内癌细胞特定抗原,并发起进攻。

CAR-T疗法CD19靶点的有效性及安全性

目前上市的CAR-T细胞免疫疗法的靶点都是CD19。为什么一开始就选择CD19作为CAR-T疗法的靶点呢?主要是因为CD19这种抗原能够表达于多数恶性增殖(尤其是白血病和淋巴瘤)的B细胞表面。与CD20和CD22等其他候选靶点相比,其表达频率更高。因此,以CD19为靶点的CAR-T疗法的缓解率极高,通常会超过50%,甚至有报告称可达到80%或90%以上。而且,其治疗效果会持续很长时间。

CD19在正常组织中的表达仅限于B细胞系统,所以其主要不良作用仅限于由On-target作用和肿瘤之外作用引起的B细胞缺陷。针对这个问题,可以用免疫球蛋白补充疗法来解决。

与所有癌症治疗方法一样,CAR-T细胞有时也会引起不良反应。其不良反应主要是细胞因子释放综合征(也叫细胞因子释放风暴,CRS)和神经毒性。所以,输注CAR-T细胞后必须严密监测。

CAR-T细胞免疫疗法的现状

Kymriah是一种CAR-T的免疫细胞疗法,由宾夕法尼亚大学和诺华公司共同研发的革命性免疫细胞疗法。

2017年8月,Kymriah已通过美国食品药品监督管理局(FDA)的正式上市批准。并于2019年2月,在日本获得厚生劳动省(相当于中国的卫生部)的生产与销售许可。

日本和美国的研究人员曾以B系急性淋巴细胞性白血病(25岁以下)与弥漫性大B细胞淋巴瘤(复发、难治性)患者为对象进行了临床研究。研究显示,75名白血病患者中有61人、81名淋巴瘤患者中有43人奏效。

今后的发展前景和方向

CAR-T疗法因为使用了T细胞基因改造技术,确立了高精度医疗的地位,它不仅适用于血液肿瘤,还可应用于实体瘤的治疗。已有研究人员以神经胶质瘤和胰腺癌为对象进行了临床试验,并取得了完全缓解和完全代谢反应等治疗成果。

今后的课题恐怕就是治疗费用的降低和细胞制作方法的改善。

目前的CAR-T细胞免疫疗法是一种高度个性化的癌症治疗方法,需要以患者自身的T细胞为原料(属于“自体”CAR-T),单独为患者制作制剂,因此治疗费用较高。为了实现价格更低廉、通用性更高的通用CAR-T疗法,需要确立“非自体”的CAR-T制作技术。“非自体”CAR-T制作技术还能与基因编辑技术相结合,另外,T细胞还可以通过人胚胎干细胞(ES细胞)或诱导多能干细胞(iPS细胞)制造出来。

研究人员认为,如果“非自体”T细胞使用了干细胞技术、合成生物学技术相结合的T细胞,那么将会从抗原特异性、非自我反应性,组织相容性或者功能特性等方面取得具大优势。

今后,随着CAR-T细胞免疫疗法的实际应用,可能会使癌症的治疗方式发生巨大的改变。

图片来源于网络,如有侵权请联系删除。

-

68岁的王母亲患胰胆管癌转移到肝脏,利用下一代微创微波肝肿瘤灭绝术的新疗法,治疗过程在5~10分钟内完成。手术过程采用局部麻醉,无明显疼痛、过热等不适。

肝恶性肿瘤治疗演进

肝内恶性肿瘤可根据情况进行手术切除、热射频、血管栓塞等对人体组织伤害性低的低侵袭性治疗。

一、热频

利用超声波导向将射频针放入肝部进行肿瘤烧灼,称为热射频,效果与手术切除相当。从89年初开始,临床上不适合手术切除:一个5厘米以下,或者最多3厘米以下的肿瘤,采用热射频消融治疗,但有以下两个缺点。

1、肝脏血管密集,血流丰富,肿瘤发生的地方,碰巧接近大血管,烧灼时,血管内的血液带走热能,肿瘤烧灼部位的温度不能达到55度以上的高温,影响热能消融肿瘤的效果,最后癌细胞不能清除。

2、肿瘤粒子越多或肿瘤越大,热射频烧灼时间越长,通常2厘米的肿瘤需要8分钟烧灼,5厘米的肿瘤需要16-20分钟,可以杀死癌细胞。因此,采用局部麻醉,治疗时间越长,患者也越容易感到不舒服。

以前帮助患者进行热射频时,局部麻醉患者在治疗过程中经常抱怨“过热“;疼痛”;等待不适。

二、次世代微创微波

和微波炉的原理一样,利用微波将肿瘤消化成煮坏死的肿块,就像煮好的荷包蛋一样,可以用热能杀死肝癌细胞。与热射频电热相比,新技术的下一代微创微波可以克服上述两个热射频的缺点。

1.只要是液体,微波就能达到加热的效果,即使肿瘤附近有大血管,也不必担心血流过低温度,肿瘤消融不完全,癌细胞残留。

2.微波加热功能优异,可在短时间内提高肿瘤烧灼温度,缩短手术时间,减缓患者不适,提高患者恢复效率。

无论是热射频还是微波,都是微创手术,体表只有直径0。3厘米的小伤口和在医院采血的伤口一样。另外,由于超声波引导从皮下刺入肝脏肿瘤的位置,用铅笔芯般大小的微波针烧灼,手术时几乎没有出血问题。

如果没有明显的腹水,在腹部超声波的影像中可以看到明显的肿瘤,可以考虑微创手术。术后患者卧床4小时,可以下床活动,观察一夜后,第二天可以出院。微波手术现在没有支付健康保险,是自费项目,患者可以根据需要自己选择。

-

患有白血病或淋巴瘤的儿童患者,以及接受造血细胞移植(HCT)的患者,发生细菌感染的风险很高,感染后会进一步增加并发症发生率和死亡率。 感染的发生取决于多种因素,如癌症类型(例如,急性髓性白血病患者的细菌感染发生率高于急性淋巴细胞白血病患者),治疗阶段(例如,诱导治疗阶段的细菌感染发生率高于巩固治疗阶段)。

根据不同的研究数据, 这些患者的血液感染发生率可能超过50%,总体死亡率超过6%。与成人的情况类似,儿童患者对抗菌药物的耐药性也在增加,但不同国家之间的差异很大。来自39个欧洲血液病学中心的数据显示,在成人和儿童患者中,产广谱β-内酰胺酶的肠杆菌科细菌感染率为15-24%,耐氨基糖苷的革兰氏阴性细菌感染率为5-14%,耐碳青霉烯的铜绿假单胞菌感染率为5-14%。抗生素耐药对血液恶性肿瘤患者和HCT后患者的总生存率有不利影响。

中性粒细胞减少症患者细菌感染的高发率和抗生素耐药性的出现,导致 包括碳青霉烯类在内的广谱抗生素的使用在增加,无论是单药治疗还是联合治疗。为了优化抗生素的使用,一些学会组织为免疫力低下的癌症患者或HCT患者制定了循证指南。不过,这些指南并不是专门针对儿童和青少年的,而他们在一些方面可能与成年患者不同。

儿童患者的常见癌症诊断与成人存在差异,因此治疗方案也不同,剂量强度多数较高。此外,儿童的合并症通常比成人少,儿童和成人的造血和免疫恢复情况也不同。此外,许多抗生素对儿童患者的安全性和药代动力学作用还有待观察。所有这些因素对选择和使用抗生素进行感染的预防和治疗产生重要影响。

近日,《柳叶刀·肿瘤》刊登了一篇文章,阐述了在第八届欧洲白血病感染共识会议(ECIL-8)上制定的一些建议,聚焦于患有癌症或接受HCT的儿童和青少年患者的抗生素使用。

细菌感染的预防

ECIL-8专家组 不建议对淋巴瘤、急性白血病、复发性急性白血病的儿童患者或HCT移植前的中性粒细胞减少症患者 常规进行抗菌预防。

发热性中性粒细胞减少症患者的抗菌治疗

ECIL-8专家组建议,最初的经验性抗菌治疗原则为:

1. 建议对 临床稳定的耐药感染风险低的患者,使用(非碳青霉烯类)抗铜绿假单胞菌β-内酰胺类抗生素和β-内酰胺酶抑制剂复合方案,或使用第四代头孢菌素。这类患者包括:没有耐药菌定植及既往感染史的患者,或在耐药病原体发生率较低的机构治疗的患者;对于这些患者,考虑到附带损害和耐药发生风险, 不推荐使用碳青霉烯类药物。

2. 对于 临床不稳定的患者,即使耐药感染的风险很低,也建议使用碳青霉烯类药物,可以同时使用或不使用第二种抗革兰氏阴性菌药物,也可以同时使用或不使用糖肽类药物。

3. 对于有耐药菌定植或曾经感染过耐药革兰氏阴性菌的患者,或在耐药性病原体高发的地方,应根据耐药性检测结果调整经验性抗生素治疗方案。

中性粒细胞减少的感染患者的降级治疗策略

1.ECIL-8专家组建议,如果确定了致病的病原体,应根据该致病病原体,用较窄谱的抗生素进行治疗。

2.治疗应以体外药敏试验为指导,包括可获得的最低抑制浓度。

有中性粒细胞减少和不明原因发热的患者,临床情况不稳定或以前有耐药病原体定植或感染史患者的降级治疗策略

1.如果患者在发病时临床情况不稳定(例如,有败血症或败血性休克的迹象),并在经验性抗生素治疗后病情稳定,建议 不改变初始治疗方案,即使血液或其他培养物仍为阴性。

2.如果患者在发病时临床情况稳定,是根据已知的耐药菌定植或耐药菌感染史选择了经验性抗生素治疗方案,则应在72-96小时后考虑初始治疗方案的降级,包括:

- 如果是联合用药,停用任一氨基糖苷类药物、氟喹诺酮类药物、粘菌素或任何直接针对耐药革兰氏阳性病原体的抗生素;

- 对于最初使用碳青霉烯类药物治疗的患者,改用较窄谱的抗生素(例如,非碳青霉烯类的抗铜绿假单胞菌β-内酰胺类抗生素和β-内酰胺酶抑制剂复合方案)。

对不明原因发热、临床情况稳定、以前没有耐药性病原体定植或感染史患者的降级治疗策略

对于不明原因的发热患者(即没有临床或微生物学感染),在静脉注射抗生素≥72小时后,如果患者自发病以来血流动力学稳定,并在24-48小时内不再发热,甚至可以在出现血液学恢复迹象之前,只要对患者进行仔细监测,就可以考虑采取降级治疗:

低风险患者或部分高风险患者可以改用口服抗生素;在低风险患者或部分高风险患者中,停止所有经验性抗生素方案。

未来的研究重点

ECIL-8专家组确定了未来研究中需要解决的重点问题。全球范围内出现的 细菌耐药是一个重大问题,迫切需要新的抗生素和治疗方案的出现。幸运的是,抗生素管理已经进入儿科肿瘤学领域,靶向和非靶向的抗菌治疗已经显示出临床获益。

需要进行临床试验, 以确定哪些患者的抗菌预防益处超过潜在不良反应,并确定发热性中性粒细胞减少症风险低患者的特征,对这些患者初始进行门诊管理和口服抗菌治疗是可行和安全的。对此, 需要进一步开发和评估用于诊断和监测的血清生物标志物。

需要比较不同的降级治疗策略(如改用口服抗生素或停止抗生素治疗)的效果,并对口服抗生素治疗的最佳方案和持续时间进行评估。此外,早期降级策略的安全性和有效性也必须在细菌感染高风险患者中进行评估。

参考文献:

Lancet Oncol. 2021;22(6):e270-e280.

京东健康互联网医院医学中心

作者:卢秀玲,毕业自北京大学公共卫生学院,曾在某知名医学网站担任医学总编辑,负责过肿瘤、心血管、内分泌等多个频道的内容产出。

-

作者 | 铭小道

文章首发于 | 铭道健康

免疫差,癌症来?

社会上关于癌症最大的认识误区可能是:认为它是因免疫力低下而造成的,提高人体免疫力就可防范癌症。因此,当营销人员推销保健品、食品给癌症患者时,只要沾上“提高免疫力”的边,就能打开销路。因为人们总觉得:免疫力不是越高越好吗?其实,免疫力不等于抗癌力,癌症也不是专挑免疫力低下的“软柿子”捏。

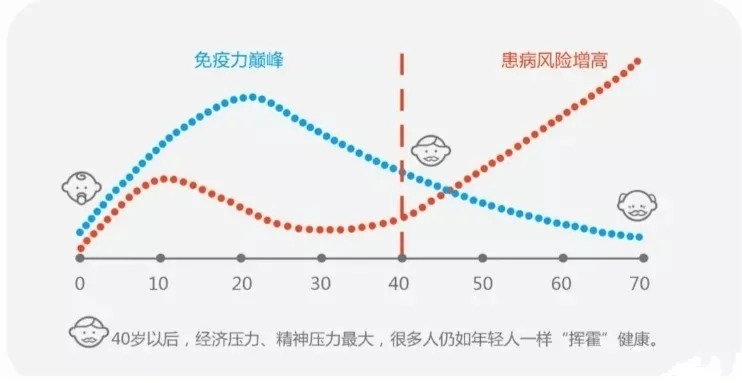

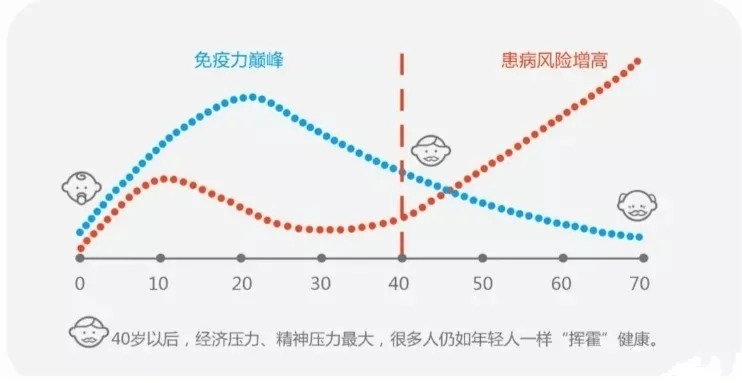

与癌症发生相关的因素有很多,比如遗传,基因,环境,饮食,性格等等,但实际上和癌症发生率最相关的因素是年龄!

2013年中国第一次发表了《肿瘤年报》,从下图中可以清晰地看出无论男女,癌症发病率从40岁以后直线上升。随着人类平均寿命的增加,得癌症的概率越来越高是不可避免的。为啥古代皇帝很少有得癌症的,真不是御医技术好,而是因为皇帝死的早……

02 免疫高?还是低?

首先,免疫力低了不好,容易引起细菌、病毒感染,但太高也是病,对人体同样有害。免疫反应太强烈,破坏力太大,易出现红斑狼疮、类风湿等难治性的自身免疫性疾病和过敏等,故免疫力不是越高越好。

近年来, 我们经历了几次比较严重的传染病流行,从 SARS(非典),到 MERS(中东呼吸综合征), 再到今年的新型冠状病毒肺炎,其间还有禽流感等。这些病的发生有个特点:同样被感染,孩子的病情往往较轻,比成年人治愈率高,很少有孩子因这些病而亡的。按理说,孩子的免疫力不如成年人,怎么反而被感染后却比成年人症状轻得多呢?原因就在于他们的免疫力不如成年人,免疫反应不强烈,和外敌(病菌)斗争时,能动员的力量有限,“战斗”没有成年人那般激烈,其规模也要小得多,故对身体的伤害也就小了。

其次,癌症患者发病前,免疫力不一定低下。临床上,癌症在那些平素身体壮实、几乎很少生病(包括感冒)的人身上也是很常见的。相反,那些平素病恹恹的,动不动就感冒生病的人,也不一定就会患癌症!可病恹恹的人,免疫力应该相对来说会更低吧?

03 免疫失调是原罪!

事实上,癌症的出现,免疫失调才是“元凶”。癌症的发生、发展,只是与免疫监视及清除功能密切相关。严格意义上,机体免疫失调,才会导致癌症的发生及发展。因为随着年龄增加,带来的不仅仅是容貌的改变,还有多种免疫细胞的功能下降,导致人的免疫状况失衡。比如:

NK细胞是走在最前方的战士,几乎所有的肿瘤细胞都会优先受到NK细胞的攻击。

40岁以后,NK细胞的数量、活性、杀伤肿瘤的能力会逐渐降低;到60岁的时候,会下降到年轻时期50%的功能。正常人体的NK细胞比例最高值达23.8%,而一般肿瘤患者的NK细胞只有7%左右。

此外,还有体内的杀手T细胞,它的表面有受体TCR,相当于能够识别异常细胞的眼睛,年轻时候多样性高,因此眼力好,看到癌细胞是见一个杀一个。25岁后,随着年龄的增加,其多样性降低,无法消灭发生变异的癌细胞。这些免疫细胞数量和功能的降低,导致免疫系统失衡。

所以,归根结底,如果能早期发现免疫功能的异常,及早干预,就能增加战胜癌症的胜算。

本文转载自其他网站,不可二次转载。文章内容仅供参考,具体治疗请咨询医生或相关专业人士。如有问题,可联系jdh-hezuo@jd.com

-

患有白血病或淋巴瘤的儿童患者,以及接受造血细胞移植(HCT)的患者,发生细菌感染的风险很高,感染后会进一步增加并发症发生率和死亡率。 感染的发生取决于多种因素,如癌症类型(例如,急性髓性白血病患者的细菌感染发生率高于急性淋巴细胞白血病患者),治疗阶段(例如,诱导治疗阶段的细菌感染发生率高于巩固治疗阶段)。

根据不同的研究数据, 这些患者的血液感染发生率可能超过50%,总体死亡率超过6%。与成人的情况类似,儿童患者对抗菌药物的耐药性也在增加,但不同国家之间的差异很大。来自39个欧洲血液病学中心的数据显示,在成人和儿童患者中,产广谱β-内酰胺酶的肠杆菌科细菌感染率为15-24%,耐氨基糖苷的革兰氏阴性细菌感染率为5-14%,耐碳青霉烯的铜绿假单胞菌感染率为5-14%。抗生素耐药对血液恶性肿瘤患者和HCT后患者的总生存率有不利影响。

中性粒细胞减少症患者细菌感染的高发率和抗生素耐药性的出现,导致 包括碳青霉烯类在内的广谱抗生素的使用在增加,无论是单药治疗还是联合治疗。为了优化抗生素的使用,一些学会组织为免疫力低下的癌症患者或HCT患者制定了循证指南。不过,这些指南并不是专门针对儿童和青少年的,而他们在一些方面可能与成年患者不同。

儿童患者的常见癌症诊断与成人存在差异,因此治疗方案也不同,剂量强度多数较高。此外,儿童的合并症通常比成人少,儿童和成人的造血和免疫恢复情况也不同。此外,许多抗生素对儿童患者的安全性和药代动力学作用还有待观察。所有这些因素对选择和使用抗生素进行感染的预防和治疗产生重要影响。

近日,《柳叶刀·肿瘤》刊登了一篇文章,阐述了在第八届欧洲白血病感染共识会议(ECIL-8)上制定的一些建议,聚焦于患有癌症或接受HCT的儿童和青少年患者的抗生素使用。

细菌感染的预防

ECIL-8专家组 不建议对淋巴瘤、急性白血病、复发性急性白血病的儿童患者或HCT移植前的中性粒细胞减少症患者 常规进行抗菌预防。

发热性中性粒细胞减少症患者的抗菌治疗

ECIL-8专家组建议,最初的经验性抗菌治疗原则为:

1. 建议对 临床稳定的耐药感染风险低的患者,使用(非碳青霉烯类)抗铜绿假单胞菌β-内酰胺类抗生素和β-内酰胺酶抑制剂复合方案,或使用第四代头孢菌素。这类患者包括:没有耐药菌定植及既往感染史的患者,或在耐药病原体发生率较低的机构治疗的患者;对于这些患者,考虑到附带损害和耐药发生风险, 不推荐使用碳青霉烯类药物。

2. 对于 临床不稳定的患者,即使耐药感染的风险很低,也建议使用碳青霉烯类药物,可以同时使用或不使用第二种抗革兰氏阴性菌药物,也可以同时使用或不使用糖肽类药物。

3. 对于有耐药菌定植或曾经感染过耐药革兰氏阴性菌的患者,或在耐药性病原体高发的地方,应根据耐药性检测结果调整经验性抗生素治疗方案。

中性粒细胞减少的感染患者的降级治疗策略

1.ECIL-8专家组建议,如果确定了致病的病原体,应根据该致病病原体,用较窄谱的抗生素进行治疗。

2.治疗应以体外药敏试验为指导,包括可获得的最低抑制浓度。

有中性粒细胞减少和不明原因发热的患者,临床情况不稳定或以前有耐药病原体定植或感染史患者的降级治疗策略

1.如果患者在发病时临床情况不稳定(例如,有败血症或败血性休克的迹象),并在经验性抗生素治疗后病情稳定,建议 不改变初始治疗方案,即使血液或其他培养物仍为阴性。

2.如果患者在发病时临床情况稳定,是根据已知的耐药菌定植或耐药菌感染史选择了经验性抗生素治疗方案,则应在72-96小时后考虑初始治疗方案的降级,包括:

- 如果是联合用药,停用任一氨基糖苷类药物、氟喹诺酮类药物、粘菌素或任何直接针对耐药革兰氏阳性病原体的抗生素;

- 对于最初使用碳青霉烯类药物治疗的患者,改用较窄谱的抗生素(例如,非碳青霉烯类的抗铜绿假单胞菌β-内酰胺类抗生素和β-内酰胺酶抑制剂复合方案)。

对不明原因发热、临床情况稳定、以前没有耐药性病原体定植或感染史患者的降级治疗策略

对于不明原因的发热患者(即没有临床或微生物学感染),在静脉注射抗生素≥72小时后,如果患者自发病以来血流动力学稳定,并在24-48小时内不再发热,甚至可以在出现血液学恢复迹象之前,只要对患者进行仔细监测,就可以考虑采取降级治疗:

低风险患者或部分高风险患者可以改用口服抗生素;在低风险患者或部分高风险患者中,停止所有经验性抗生素方案。

未来的研究重点

ECIL-8专家组确定了未来研究中需要解决的重点问题。全球范围内出现的 细菌耐药是一个重大问题,迫切需要新的抗生素和治疗方案的出现。幸运的是,抗生素管理已经进入儿科肿瘤学领域,靶向和非靶向的抗菌治疗已经显示出临床获益。

需要进行临床试验, 以确定哪些患者的抗菌预防益处超过潜在不良反应,并确定发热性中性粒细胞减少症风险低患者的特征,对这些患者初始进行门诊管理和口服抗菌治疗是可行和安全的。对此, 需要进一步开发和评估用于诊断和监测的血清生物标志物。

需要比较不同的降级治疗策略(如改用口服抗生素或停止抗生素治疗)的效果,并对口服抗生素治疗的最佳方案和持续时间进行评估。此外,早期降级策略的安全性和有效性也必须在细菌感染高风险患者中进行评估。

参考文献:

Lancet Oncol. 2021;22(6):e270-e280. -

骨髓移植是一种相当先进的治疗方法,主要用来治疗急慢性白血病、严重型再生不良性贫血、地中海性贫血、淋巴瘤、多发性骨髓瘤以及现在更进一步尝试治疗转移性乳腺癌和卵巢癌。骨髓移植有自体骨髓移植和异体骨髓移植之分,顾名思义,自体骨髓移植的骨髓来自患者本人,异体骨髓移植的骨髓来自捐献者。

异基因骨髓移植的疗效

急性血白血病

骨髓移植较普通化疗的优越性在急性白血病得以充分体现,这种疗法可使急性白血病患者的无病生存率显著提高。据Fred Hutchinson癌症研究中心与IBMTR的大宗病例分析,AML在第一次缓解接受ALLo-BMT后,3年无病生存率可达50%左右;而同期化疗病人的3年无病生存率仅18-27%。BMT疗效受多种因素影响,主要有:

1.BMT时机选择:第一次缓解BMT疗效优于第二次缓解期。Brotint等(1988)比较AL患者第一次缓解期及第二次缓期BMT结果,发现第一次缓解期BMT后患者5年复发率为21%±11%,5年无病存活率46%±9%;第二次缓解期BMT后患者5年复发率及存活率则分别是56%及22%。IBMTR及西雅图的资料亦有类似结果。因此,急性白血病患者宜在第一次完全缓解期进BMT。

2.疾病本身的性质:BMT疗效与分型的关系不甚明确,似乎是AML疗效优于ALL,对于ALL患者,下列指标可以认为是高危因素:(1)年龄小于2岁或大于15岁,初诊时周围血白细胞>50×109/L;(2)有中枢神经系统白血病;(3)T细胞型或有特殊细胞遗传学改变的ALL;(4)对AML患者,初诊时白细胞计数>75×109/L,或为M4,M5患者,预后差。

3.患者的年龄及一般情况:年龄越大,脏器功能越差,BMT后发生各种合并症尤其是GVHD的可能性亦越大,因此,对于45岁以上的患者进行异基因骨髓移植谨慎,50岁以上一般不再进行异基因骨髓移植。

慢性粒细胞白血病

异基因骨髓移植(BMT)是目前可以根治慢性粒细胞白血病的唯一手段,处于慢性期的CML患者接受异基因骨髓移植后,5年无病存活率可达60-90%。即使同处慢性期,确诊后17个月内进行BMT效果优于17个月后行BMT。患者年龄越轻,疗效越佳,移植前服用羟基脲者疗效优于服用白消安者。国内统计结果为:慢性期的CML患者接受HLA配型相同的同胞异基因骨髓移植,长期无病生存率为80%,进入加速期或急变期的CML患者,异基因疗效不如慢性期患者。

恶性淋巴瘤

首先考虑进行自体骨髓移植。

多发性骨髓瘤

以往认为MM患者不适宜进行BMT,随着支持治疗的进步及青年患者的出现,BMT治疗MM成功的病例已渐增加,据IBMTR和欧洲骨髓移植处和Ferd Hutchsin癌症研究中心资料,全世界共约150例MM患者接受骨髓移植,第一次缓解期接受BMT者3年无病存活率达69%。

骨髓增生异常综合征

(MDS) BMT治疗MDS使患者3年无病生存率可接近50%,相当一部分可获根治,尤其是年轻患者早期接受BMT可获更佳疗效。

重型再障

(SAA) 是非肿瘤性疾病中接受BMT最多的疾病.若患者未输过血性行BMT,则长期存活 率可达80%.

其他

遗传性免疫缺陷病,珠蛋白生成障碍性贫血等。

自体骨髓移植(ABMT)的临床疗效

一、白血病

急性白血病

异基因移植对急性白血病虽有很好的疗效,但多数患者缺乏适合的供髓者及高昂的移植费用,受到较大限制。自体骨髓移植作为异基因移植的一种替代治疗,在近10年内得到迅速的发展。目前虽已积累了不少临床资料,但由于各家的报告的疗效相差较远,至今对自体骨髓移植在急性白血病治疗中的地位尚有争议,以急性淋巴细胞白血病为例,在初次完全缓解期进行自体骨髓移植的长期无白血病存活率(LFS)从不足30%到70%以上不等。有的资料说明自体骨髓移植并不改善急性淋巴细胞白血病患者的LFS ,但也有资料证明自体骨髓移植对初次完全缓解的急性淋巴细胞白血病的疗效与异基因骨髓移植接近,远优于单纯化疗。类似情况也存在于急性粒细胞白血病。Lowebery等报告32例急性髓细胞白血病在初次缓解期进行非净化的自体骨髓移植,3年无复发生存率仅35%,而意大利学者对55例急性粒细胞白血病在初次缓解期也进行非净化的自体骨髓移植,8年生存率高49%,与同期进行的104例异基因骨髓移植生存率(52%)无显著差别。最近Memet等报告了他们对急性白血病用化疗或自体骨髓移植治疗的前瞻性比较研究的结果:急性粒细胞白血病组自体骨髓移植和化疗3年以上的LFS分别为55%和34%,急性淋巴细胞白血病组分别为48%和22%。这说明移植的疗效优于单用化疗组。Cahn等统计了111例50岁以上的急性粒细胞白血病患者在初次完全缓解期间接受自体骨髓移植的疗效,其4年LFS在34%±5%;虽不如50岁以下的同类患者,但优于化疗,故主张50岁以上患者取得完全缓解后也应考虑自体骨髓移植。文献中有关自体骨髓移植治疗急性白血病的疗效之所以有如此大的差别,主要由于各家所治疗的患者之病情、移植前化疗情况、所用预处理方案、支持治疗条件等的不同,加之各家所治病例缺乏代表性。欧洲自体骨髓移植登记处1992年统计的疗效(见下表)因例数多,来自各个移植单位可以代表自体骨髓移植的客观疗效。该疗效比1993年国际骨髓移植登记处的异基因骨髓移植治疗初次缓解期急性白血病的5年LFS(急性粒细胞白血病组52%±4%,急性淋巴细胞白血病组50%±5%)稍低,但第二次缓解期患者两种治疗的LFS相同。

自体骨髓移植治疗急性白血病疗效(1992年)

白血病类型 诊断时分类 移植时病情 例数 8年LFS

AML 标危 CR1 692 41%±3%

高危 CR1 264 44%±3%

CR2 305 33%±3%

ALL 标危 CR1 280 42%±3%

高危 CR1 174 40%±4%

CR2 357 31%±3%

目前,多数学者主张,预后良好的急性淋巴细胞白血病不必在初次完全缓解期做自体骨髓移植,但高危的急性淋巴细胞白血病还是在取得完全缓解后不待复发就进行自体移植为好。急性淋巴细胞白血病一旦复发,取得第二次缓解后单用化疗的长存活率很低,而自体移植骨髓移植可使1/3的患者获得长生存。有一组报告,儿童急性淋巴细胞白血病第一次缓解长于4年者自体骨髓移植后3年LFS达81%,而短于2年者只有10%左右。有高复发危险的患者在移植后给以维持治疗可能有益于减少复发。至于急性粒细胞白血病在何时进行自体骨髓移植的问题,多数认为除少数化疗治疗效果较好的亚型如M3外,均应在第一次完全缓解期进行自体骨髓移植。美国西雅图移植中心在急性粒细胞白血病的第一次缓解期采髓冻存,一旦患者有复发迹象,立即用含白消安的方案进行预处理,然后回输先前冻存的骨髓,无复发存活率(RFS)可达40%左右。获得第二次完全缓解的急性粒细胞白血病患者应不失时机地进行自体骨髓移植。

自体骨髓移植治愈急性白血病的前景如何?为回答这一问题,欧洲骨髓移植协作组专门统计了1979-1999年间移植后2年未复发的自体骨髓移植患者的LFS和复发率,结果见下表。这些资料说明,移植后2年之内不复发者,虽以后仍有少数患者复发,但大多数患者可能已被治愈。

自体骨髓移植后2年未复发的前景

白血病类型 移植时病情 LFS(%) 复发率(%) 最晚复发时(年)

AML CR 1 77 14 6

CR 2-3 84 12 5.1

ALL CR1 84 15 5.3

CR2-3 79 19 4.9

上表为欧洲骨髓移植协作组统计资料

慢性粒细胞白血病

自体骨髓移植对慢性粒细胞白血的疗效差,异基因骨髓移植是最佳选择。

自体骨髓移植对恶性淋巴瘤有良好的治疗作用,故它已成为恶性淋巴瘤不可缺少的一种治疗方法,据统计,欧洲26国在1992年内共做自体骨髓移植3399例,其中恶性淋巴瘤1394例,为各病之首。同期用异基因骨髓移植治疗的淋巴瘤只有123例。北美于1992-1993年间所做的5492例自体骨髓移植中恶性淋巴瘤(霍奇金652例,非霍奇金淋巴瘤1417例)也多于白血病等其他病种。

霍奇金氏淋巴瘤

(HD)

多数霍奇金病经一线常规治疗可获完全缓解以至治愈,但仍有20-50%的患者或不能取得完全缓解,或缓解后又复发。此类患者如不进行有效的救治预后极差。复发后用原一线治疗方案(如MOPP)救治其生存率一般不超过10-20%,第一次完全缓解1年以上者稍好。用放疗或非交叉耐药方案救治的疗效也有限,5年无病存活率(DFS)<10%。用一般救治方法对多次复发及耐药者疗效更差。用大剂量化疗加自体骨髓移植可显著改善长存活率。Chopra等用EAMB预处理自体骨髓移植治疗预后不良的HD 155例(其中原发耐药46例,部分缓解7例,在1年内复发的52例,第二次复发37例,第三次复发者13例),结果移植相关死亡率10%,5年无进展存活(PFS)50%。Peece等对58例初次复发的HD先用普通化疗两个疗程,然后用CBV±顺铂预处理,自体骨髓移植后中数随访2.3年,PFS为64%。复发时有全身症状、结外病或完全缓解期少于1年,此三项为预后不良因素:三项全无、有一项、两项和三项者的3年PFS分别为100%,81%,40%和0%。此外,瘤块>10cm,已经经过三线以上治疗者预后也差。为了进一步证明自体骨髓移植优于普通救治方案,英国的学者们对40例复发难治的HD进行了分组研究;20例用普通剂量EAMB救治,另20例

用大剂量BEAM加自体骨髓移植。结果3年无病存活率移植组为53%,非移植组仅10%,两组差异显著。

目前虽对初次复发的HD是否应立即用自体骨髓移植治疗仍有争论,但Armitage等于1994年著文提出,由于自体骨髓移植治疗复发的HD的疗效优于普通化疗,且自体骨髓移植的相关死亡率已降至10%以下,故HD一旦复发,不论其第一次完全缓解期长短均应采用大剂化疗加自体骨髓移植救治。

非霍奇金氏淋巴瘤

(NHL)

非霍奇金淋巴瘤(NHL)对一线治疗反应不良或复发的中、高恶度NHL患者用普通治疗方案有效率虽可达20-60%,但持久缓解者少见。Gale等指出:文献中此类患者千余例,其2年存活率<5%,自体骨髓移植则可明显提高此类患者的长期存活率。疗效与移植时瘤情相关。欧洲自体骨髓移植登记处于20世纪80年代末统计了596例NHL患者移植后的DFS:移植时处于第一次完全缓解、第二次缓解、非耐药复发、耐药复发和原发耐药状态的DFS分别为67%,47%,29%,17%,18%。美国Sloan-kettering医院报告的结果与以上多中心相仿,移植时完全缓解、部分缓解及病情进展的DFS分别为70%、62%和13%。由于耐药复发患者的长期存活率差,故目前一致认为在常规治疗只取得部分缓解或复发的NHL应及时做自体骨髓移植治疗,不要延迟到发生耐药时再做。对中、高度恶性NHL是否应在第一次完全缓解期做自体骨髓移植治疗问题,目前意见不完全一致。不少学者倾向于凡有不良预后因素的高危NHL也应早做自体骨髓移植(ABMT)。Freedman等近来报告了有关研究。共选择Ⅲ-Ⅳ期弥漫性中、高恶度B细胞NHL,经诱导化疗后16例完全缓解,10例部分缓解,用全身照射和环磷酰胺预处理,结果无移植相关死亡,移植后不再治疗,21例获长期完全缓解,3例原部位复发,2例在缓

解期死亡。28个月时 DFS高达85%。作者认为,将自体骨髓移植作为有高危复发的NHL,在取得完全缓解后的巩固治疗,能明显提高此类患者的长期存活率。西班牙淋巴瘤协作组报告46例NHL在初次完全缓解期进行了自体骨髓移植后,8年DFS达75%,复发率仅15%。处于初次完全缓解期的的患者一般状况良好,故移植相关死亡率明显低于晚期患者,又因瘤细胞尚未耐药,移植后的复发率也就低了。中、高度恶度NHL的预后不良因素有瘤块>10cm、乳酸脱氢酶高于正常、第二次以上缓解、耐药等,而组织类型无显著意义。

低恶度NHL多数病程长达7-10年,故少用自体骨髓移植治疗。但如果完全缓解或部分缓解期短于1年,其中位生存期只注2.4年,向中、高恶度转化者其预后更差。已有学者开始探索用自体骨髓治疗预后不良的低恶度NHL,但病例较少,目前尚难评价其疗效。

多发性骨髓瘤

用一般的化疗治疗多发性骨髓瘤的有效率50%左右,但完全缓解率不足10%,中位生存期3年左右。异基因骨髓移植虽能治愈该病,但因该病发病时年龄已高,能进行异基因骨髓移植注患者很少。McElwain等在20世纪80年代发现大剂量美法伦能改善多发性骨髓瘤的疗效,可是由于骨髓抑制期长,治疗相关死亡率较高。之后他们采用了自体骨髓移植,即先给患者用VAMP((长春新碱、多柔比星、甲泼尼龙)治疗数个疗程,以减少骨髓瘤细胞。50例中有28例经上述治疗后,骨髓中瘤细胞减至30%以下(24例<10%,4例10-20%)时,采髓保存,再以美法伦200mg/m2预处理。结果移植后完全缓解率达84%。Barlogie等最近复习了包括他们自己工作在内的近期有关文献,在571例多发性骨髓瘤的自体造血干细胞移植中,自体骨髓移植389例。用环磷酰胺或美法伦140mg/m2加全身照射者移植后完全缓解率25-35%,用美法伦200mg/m2预处理册完全缓解率达70%左右。在第一次移植后6-12个月以内,再做一次移植,可进一步提高疗效。用外周血干细胞移植有造血恢复快的优点。有人第一次移植用美法伦200mg/m2,第二次移植用美法伦140mg/m2加全身照射10Gy。15例中11例得到持续完全缓解,5例用PCR检测克隆特异性免疫球蛋白基因重排,以检测有无微小残留病,结果4例在第一次移植后33个月仍为阴性。该结果令鼓舞,值得进一步研究。

非造血系统肿瘤

对化疗或放疗敏感的实体瘤可望通过自体造血干细胞移植(骨髓或外周血干细胞)大幅度提高剂量,从而改善那些常规治疗预后不佳患者的生存情况。近年来,不少肿瘤治疗单位对复发、难治的某些实体瘤开展了自体骨髓支持下的大剂量化疗。据美洲自体血及骨髓登记处到的报告,在1992-1993年共有5496例自体移植,其中实体瘤2492例。在各类肿瘤中,乳腺癌最多,共1938例,其次依次为神经母细胞瘤、睾丸癌卵、卵巢癌、脑瘤等。

用常规方法治疗IV期及复发难治性乳腺癌效果差。20世纪80年代以来开始探索大剂量化疗加自体骨髓移植治疗此类患者。Antman和Gale在20世纪80年代末总结了326例IV 期乳腺癌自体骨髓移植效果,经大剂量烷化剂加或不加放射治疗IV期难治性乳腺癌,有效率提高到41-75%,完全缓解率仅11-15%,且有效期短。把自体骨髓移植作为IV期乳腺癌的一线治疗有效率78%,完全缓解率高达56%,但持续缓解率只有16%,如果IV期乳腺癌先给数个疗程诱导化疗治疗,然后再移植,则有效率高达90%,完全缓解率71%,最近Peters 报告518例有10个以上淋巴结转移的乳癌,经自体骨髓移植后3年生存率79%,3年无病存活率71%,该疗效优于标准剂量化疗。虽然由于缺乏随机分组对比研究,尚有不同意见,但目前多数主张:凡有不良预后因素(如原发病灶>10cm、转移淋巴结>10个、炎性乳腺癌、雌激素受体阴性等)的乳癌,应在常规减瘤治疗后进行大剂量化疗加自体造血干细胞(外周血或骨髓)移植以提高根治率。

成神经细胞瘤多见于儿童。欧洲协作组在过去15年共做自体骨髓移植700余例。550例1岁以上的IV期成神经细胞瘤,患者在第一次完全缓解期,做自体骨髓移植治疗后,2年和5年存活率分别达到52%和29%,优于一般治疗(<10%)。

-

胃食管腺癌(GEA)是全球癌症死亡的第三大病因,食管癌是全球癌症死亡的第六大病因。2018年,胃癌和食管癌共造成超过120万人死亡。一线铂类双重化疗是GEA和食管鳞状细胞癌(ESCC)的标准治疗方法,HER2阳性GEA患者添加曲妥珠单抗。

对于GEA患者来说,如果是HER2阳性, 一线使用曲妥珠单抗,二线使用雷莫芦单抗,三线使用纳武单抗和曲氟尿苷替匹嘧啶,都能延长总生存期(OS)。然而,许多转移性疾病患者只能再多接受一线治疗,这意味着他们没有机会从这些新型疗法中获益。对于晚期ESCC,没有靶向药物被获批,直到最近纳武单抗才被批准作为二线疗法,因此,一线治疗之后的治疗选择很有限。

与安慰剂相比,PD-1抗体纳武单抗在化疗难治性GEA患者中显示可改善OS,但此后在二线、一线和维持治疗的研究中都没有显示出阳性结果。在2020年的欧洲肿瘤内科学会(ESMO )主席研讨会上,公布了四项随机试验的结果,可能会改变GEA和ESCC患者的治疗现状。下文重点了讨论了其中两项试验(Checkmate 649和ATTRACTION-4)的结果。

化疗+纳武单抗能成为GEA一线治疗新标准吗?

第一项试验Checkmate 649,这是一项全球的III期随机化研究,评估了 奥沙利铂为基础的化疗方案基础上加用纳武单抗在晚期GEA一线治疗中的效果。研究纳入的是既往未经治疗的、不可切除的、晚期或转移性胃癌、胃食管连接处癌(GEJ)或食管腺癌患者,HER2阴性或HER2状态未知,纳入患者时不考虑PD-L1状态。按照1 : 1 : 1的比例,患者被随机分配接受纳武单抗+伊匹单抗,纳武单抗+卡培他滨/奥沙利铂(CAPOX)或FOLFOX,或研究者选择的CAPOX或FOLFOX方案单独治疗。在ESMO 2020会议上,公布了化疗+纳武单抗(n=789)与单独化疗(n= 792)的比较结果。

CheckMate 649试验中,根据肿瘤PD-L1表达(≥1%或<1%)、地理区域(亚洲vs. 其他地区)、ECOG PS评分和化疗方案进行分层。主要终点是PD-L1综合阳性评分(CPS)>5分的患者的OS和无进展生存期(PFS)。次要终点包括PD-L1 CPS ≥1的患者的OS,然后是所有患者的OS。不过,CheckMate 649的主要终点在试验过程中发生了变化,可能是为了和其他研究的新数据进行比较。

在CPS≥ 5患者中,纳武单抗治疗的患者放射学缓解率更高(45% vs 60%),最终带来了 1.7个月的PFS增加和3.3个月的OS增加, 即使用联合治疗导致死亡风险降低29%。这种有临床意义的OS改善将会改变CPS≥5患者的临床实践。一些研究显示,人群中CPS ≥5的占比<40%,如何将这些结果推广到临床是一个值得探索的问题。

在次要终点中, CPS ≥1的患者以及所有患者中,纳武单抗组的OS也具有统计学意义的改善,但获益的程度在下降。在CPS≥5患者占比较低的现状下,了解CPS 1-4和CPS< 1患者的获益情况将具有意义。这些肿瘤患者是否能从纳武单抗治疗中获益,这个问题还有待研究。

第二个将化疗+免疫疗法用于未经治疗GEA患者的研究是ATTRACTION-4试验。ATTRACTION-4试验是一项随机、多中心、亚洲的II/III期研究,纳入HER2阴性、晚期胃癌或GEJ腺癌患者进行化疗±纳武单抗的初始治疗。发表的II期研究结果显示,纳武单抗联合SOX (S-1+奥沙利铂)或CAPOX,耐受性良好,并且疗效良好。ATTRACTION-4试验将724名亚洲患者随机分配到纳武单抗+化疗(奥沙利铂+S-1或卡培他滨)。ATTRACTION-4的主要终点是PFS和OS;任何一个结果出现阳性就意味着该研究达到了目标。

在ATTRACTION-4试验中,大多数患者为男性(70%-75%),胃部肿瘤居多(约90%),这也是亚洲试验能预测到的。 纳武单抗联合化疗时,放射学缓解率得到改善(48% vs 58%),PFS也得到改善(化疗组的中位PFS为8.3个月,纳武单抗+化疗组为10.5个月)。因此,该研究达到了主要终点,被认为是成功的。

然而,在27个月的中位随访期中,两组的OS无差异,分别为17.2和17.5个月。这项试验因对照组的生存率良好而引起了关注,但这一存活率与近期其他亚洲一线研究的结果没有显著差异。ATTRACTION-4试验的PFS和OS结果之间存在差异,可能是由于总体人群和对照组人群中进行二线治疗的比例较高(分别为66%和27%),或者与CheckMate 649相比缺乏生物标志物的选择。

ATTRACTION-4试验的结果是否可用于确定亚洲患者的一线治疗方案尚不清楚,但CHECKMATE-649试验的结果可以用于推荐CPS≥5的亚洲患者进行免疫治疗,因为该试验纳入了足够多的亚洲患者。

化疗+免疫疗法对GEA和食管癌患者的安全性

关于免疫检查点抑制剂联合标准一线化疗方案的安全性,CheckMate 649和ATTACTION-4试验均显示, 化疗+免疫治疗组的毒性有所增加,包括3-4级毒性。

在CheckMate 649中,化疗+纳武单抗治疗的患者比单纯化疗组出现了更多的3-4级不良事件(59% vs 44%),由于毒性更易出现一次或多次停药(36% vs 24%),但因毒性而中断治疗的情况较少(5% vs 8%)。在两个试验组中,治疗相关死亡都很罕见(化疗和化疗+免疫治疗组分别为1%和2%)。大多数免疫学不良事件是低等级的,接受联合治疗的患者中<5%为3-4级免疫学毒性。

同样,在KEYNOTE-590试验中,接受派姆单抗+化疗的患者中,≥3级毒性增加了4%,治疗相关死亡率增加了约1%。这些结果还比较乐观,在未来,研究如何区分化疗相关毒性和重叠的免疫相关毒性(如腹泻),将是胃食管癌管理的一个重要目标。

总结

抗PD-1治疗将成为GEA和食管鳞癌的标准治疗方法,不过还有一些关键问题仍有待探索,包括化疗+免疫疗法在免疫原性低或中等的肿瘤患者中的益处,还需要交叉验证和标准化PD-L1水平检测。随着联合治疗用于疾病早期阶段的试验在继续招募患者,希望这种方法可带来GEA患者生存率的提高。

参考文献:

Ann Oncol. 2021;32(5):590-599.京东健康互联网医院医学中心

作者:刘山水,医学博士、副教授。研究疾病领域为老年疾病及常见慢病,已在国内外医学期刊发表署名论文80余篇。

-

作者:孙传喜 主治医师 枣庄市胸科医院 放射科

在临床上,胰腺癌的病症是一种非常严重的一种疾病,发病非常的快,病情的发展也很迅速,一般情况下在一年内就会要人的生命,胰腺癌的治疗一般都是采用手术治疗的方法,那么请问,胰腺癌的治疗新方法有哪些呢?下面小编就来给大家具体的介绍一下,与大家一起来了解一下吧!

在临床上,对于胰腺癌疾病一定要尽早的治疗,这样治疗的效果才会好,胰腺癌发现一般都是晚期了,这也是为什么胰腺癌疾病的治疗效果差的原因,现在治疗效果最好的治疗方法,是不能用在中晚期的胰腺癌上面的,很多的患者往往是错过了最好的时机。

胰腺癌的手术风险是比较大的,胰腺癌手术切除的范围很大,创伤面子大,并且容易出现很多的并发症,稍不注意就会出现胆汁或者是胰液流出的状况,还会出现大出血症状,所以对于患者的身体条件要求很大,身体状况比较差的人,即使是在早期也不能手术治疗的。

胰腺癌的放疗方法的效果是比较差的,对于一般的癌症来说,不能手术治疗的话还可以做放疗,但是胰腺癌对普通放疗往往不敏感的,只有精确的放疗,像色波刀的效果还不错,另外,还有中药治疗,但毕竟只能延长病人的生存周期,要是彻底治愈是根本不可能的,射波刀是一种用于患者全身各种肿瘤立体方向的放射手术治疗设备,是利用机器人把多数高能射线精确无创的消灭肿瘤的方法。

上面我们给大家介绍的就是胰腺癌疾病的最新治疗方法,通过上面的介绍,我们可以知道胰腺癌这种病治疗起来难度是非常大的,所有患者一定要有好的身体基础才能做手术治疗,即使是早期发现,如果身体条件不允许的话,也不能采用手术的治疗方法,所以大家在日常生活当中,一定要保养自己的身体,不要让胰腺癌疾病找到自己。

-

肾功能不好的患者用药应注意什么?

许多药物能加重患者肾脏的损害,例如巴比妥类镇静药、水杨酸类解热镇痛药、链霉素、卡那霉素、庆大霉素、异烟肼等。具体哪种药物会加重肾脏的损害,要认真阅读药品使用说明书或向医务人员咨询。用药时一定要遵守说明书规定的用法用量。老人用药有哪些注意事项?

(1)先取食疗,而后用药。俗话说:“是药三分毒”,所以,能用食疗的先用食疗,此乃一举双得。例如喝姜片红糖水可治疗风寒性感冒。食疗后仍不见效可考虑用理疗、按摩、针灸等方法,最后选择用药物治疗。

(2)先用中药,后用西药。中药多属于天然药物,其毒性及副作用一般比西药要小。老年人多患慢性病或有老病根,除非是使用西药确有特效,一般情况下,最好是先服中药进行调理。

(3)先以外用,后用内服。为减少药对机体的毒害,能用外用药治疗的疾病,比如皮肤病、牙龈炎、扭伤等等可先用外敷药解毒、消肿,最好不用内服消炎药。

(4)先用内服,后用注射。有些中老年人一有病就想注射针剂,以为用注射剂病好得快,其实不然。药剂通过血液流向全身,最后进入心脏,直接危及血管壁和心脏。因此,能用内服药使疾病缓解的,就不必用注射剂。

(5)先用老药,后用新药。近年来,新药、特药不断涌现,一般来说这些药在某一方面有独特疗效,但由于应用时间较短,其缺点和毒副作用尤其是远期副作用还没被人们认识,经不起时间考验而最终被淘汰的新药屡见不鲜。因此,中老年人患病时最好用已在临床广泛应用的中西成药,确实需要使用新、特药时,也要慎重,特别是对进口药物尤其要慎重。

孕妇用药应注意什么?

许多药物都可能影响胎儿的健康,如巴比妥类安眠药,非巴比妥类的安定、安宁、利眠宁,降压利尿药硫酸镁、甘露醇、速尿,解热镇痛药阿司匹林等。孕妇用药,不仅本人可能受到药品不良反应的危害,不少药物还可能通过胎盘进入胎儿体内,损害胎儿的生长发育。所以,如孕妇病情确需用药,一定要充分听取医务人员的意见,认真选择,严格遵守规定用法用量。

-

脚趾甲翻了,可能是由甲外伤、甲癣、银屑病甲等原因引起的,可通过药物治疗、物理治疗、手术治疗等方式改善病情。

1.甲外伤:脚趾受到外力挤压导致脚指甲损伤可能会出现脚趾甲翻了的情况。可根据情况使用生理氯化钠溶液、过氧化氢溶液等对伤口进行冲洗,也可使用碘伏进行消毒,并使用干净的纱布进行包扎,可遵医嘱口服抗生素,如头孢克肟等,或外用红霉素软膏等进行抗感染治疗。

2.甲癣:由于皮肤癣菌侵犯甲板及甲下可能会引起甲癣从而出现脚指甲翻了的情况。可遵医嘱外用抗真菌药物,如阿莫罗芬乳膏、环吡酮胺等;也可口服特比萘芬等进行治疗,必要时可经拔甲术、病甲清除术进行手术治疗。

3.银屑病甲:由于银屑病侵及甲床或者甲母质可能会导致甲凹陷点、甲外翻、甲剥离等症状。可遵医嘱外用氟尿嘧啶溶液、尿素软膏等药物进行局部治疗,也可口服抗生素,如头孢克肟等改善病情。

建议及时就医检查,积极配合医生治疗,在生活中注意患处护理,保持患处清洁,及时修剪指甲,清理污垢,禁止用手搔抓皮肤。