当前位置:首页>

中风针灸什么穴位比较好?

中风可分为中经络与中脏腑,中脏腑的患者针灸水沟、内关、百会较好,中经络的患者针灸百会、内关、极泉、委中较好。

中风在临床上可分为中经络和中脏腑,中脏腑的治疗原则为醒脑开窍,主要选取督脉、手厥阴心包经上的穴位,比如水沟穴、内关穴、百会穴。中经络的患者治疗原则为疏通经络,主要选取督脉、手厥阴心包经、手少阴心经上的穴位,比如内关穴、百会穴、极泉穴、委中穴等。

可根据患者具体的症状,再选择配伍其他穴位。针灸治疗中风的效果较好,可促进运动功能的康复,建议患者到医院就诊,接受正规的治疗。

本站内容仅供医学知识科普使用,任何关于疾病、用药建议都不能替代执业医师当面诊断,请谨慎参阅

-

总交流次数

6

医生回复次数

4

患者:女 15岁

-

总交流次数

2

医生回复次数

1

患者:男 37岁

-

总交流次数

31

医生回复次数

21

患者:女

-

总交流次数

7

医生回复次数

2

患者:女 32岁

-

总交流次数

17

医生回复次数

8

患者:女

-

总交流次数

3

医生回复次数

2

患者:女

-

总交流次数

19

医生回复次数

12

患者:女

-

总交流次数

16

医生回复次数

6

患者:女 40岁

-

总交流次数

16

医生回复次数

6

患者:女 42岁

-

总交流次数

11

医生回复次数

8

患者:女 20岁

-

生活中,很多人都应该听过这句话"人和血管同寿"。

其健康和人的寿命息息相关的,它的健康程度决定着人是否长寿。

然而,反过来讲,我们的不良生活习惯也影响着血管健康,时间长了,可能会引发血管疾病。

因此,平时要关注血管健康,出现异常时,要及时治疗,防止血管出现堵塞,形成血栓。

血栓来袭时,身体会出现4个症状,若一个不占,血管还很健康

1、腿疼

平时腿疼出现时,可能跟身体剧烈运动有关。

若是几乎不运动,还是出现腿疼的现象,你要思考一下下肢血管是否病变。

腿部血液、氧气、营养物质主要是靠下肢血管进行运输,若它出现病变以后,造成腿部血液运输出现障碍。

使腿部局部出现血液不足的情况,进而可能形成腿疼,若是长期拖延得不到及时治疗,可能会给下肢运动功能造成严重影响。

严重时,还有可能出现下肢瘫痪的状况,因此,有这种状况发生时,不要长时间拖延,及早治疗。

2、视线模糊

最近几天,早上起床时,若是有视线模糊的状况出现。

你可能要考虑一下,是否颈动脉血管出现了问题或者产生了严重病变。

众所周知,视神经主要位于头部,而颈动脉是头部血液、氧气供给的最大血管,若是其出现堵塞后,会引起头部血液和氧气供给量明显减少。

视神经没有血液充分供给,就可能会发生萎缩,造成视线模糊、眼前短暂发黑的现象,严重时,也可能出现失明的症状。

有以上情况出现时,要及时关注一下自身血管健康问题,切莫忽视。

3、胸闷

出现胸闷的情况有很多,有可能是情绪不稳、剧烈运动造成。

若是早上刚起床,就出现胸闷异常的情况,有很大可能是心血管出现了病变。

心脏的血流主要是靠心血管来供给,若是心血管出现了堵塞,致使心肌供血量减少,造成心跳加快,出现胸闷、心悸的现象。

有以上情况产生时,要尽快对心血管检查一次,切勿长时间拖延,避免诱发更严重的心血管疾病。

4、哈欠增多

早上起床以后,若是出现频频打哈欠、没精神的情况。

不要简单的认为是休息不好造成的,很有可能是身体内血管出现了病变或者堵塞。

血管在体内主要负责氧气、血液运输,若是其出现血管或者病变以后,造成体内的供血和供氧量减少,让机体正常运转出现问题。

为了保持机体正常运行,会以打哈欠的方式,促使肺部扩张,让更多氧气进入身体,从而出现哈欠增多的情况。

若是经常遇到这种症状,及时检查一下血管健康。

除此以外,预防血管堵塞,要谨记1点——少吃高盐食物

众所周知,食盐中主要成分是氯化钠,常吃含盐量高的食物,会增加体内钠离子含量,造成血管内渗透压出现问题,引起平滑肌肿大,造成血管变窄。

更容易引起血管内脂质物质发生沉积,时间长了,可能引起血管堵塞,增加血栓形成概率。

血管养护小贴士:

常做血液粘稠检查,能起到预防血管疾病效果

经过观测血液粘度、流动等流变性与血液细胞的聚集等指标,可以判断血液和血管流变性的规律。

不仅能作为判断血管疾病的依据,更能起到对血管疾病预防作为重要判断依据。

建议:最好是每1~2年做一次检测;若患有基础疾病,更应缩短检查时间。

图片来源于网络,如有侵权请联系删除

-

随着现代医学研究的不断深入,医疗设备的迭代更新,我们对人体这个“未解之谜”有了越来越深入的了解,对许多从前无法解释、无从发现的症状、表现,有了新的认知与解读,脑微出血就是其中之一。说到脑出血大家应该都不陌生,但对于脑微出血恐怕了解的人少之又少。脑微出血的临床定义为脑内微小血管病变所致、以微量出血为主要特征的一种脑实质的亚临床损害,是血液通过损伤严重的血管壁漏出或渗出而导致的。

脑微出血被称为“隐性中风”,为什么这么说呢?

如果我们把脑微小血管比作是一条条水管的话,那脑微出血就像是水管上不易发现的细小裂缝,这些裂缝不会引起大的水流失,所以也不会影响正常供水;但是裂缝不会自己愈合,日积月累的渗透、泄露,终有“爆发”的一天。由于脑微出血是脑内微小血管病变所致,而这些血管相较于身体的其他大血管更细、血管壁也更薄,也就更容易发生破裂、出血。

既然脑微出血发生在“不重要”的微小血管,还需要重视它吗?答案是肯定的!脑微出血一定要重视起来,因为其可能导致严重的脑部损伤:

① 认知损伤:大量研究证实,脑微出血主要与执行功能、注意力和视空间损害相关,脑微出血的患者其视空间、执行、记忆、语言、注意力、计算力、抽象思维等认知领域均有不同程度的受损。研究显示,脑微出血可能破坏胆碱能纤维,影响中枢神经系统胆碱能释放,而导致认知功能的显著下降。

② 脑卒中:脑微出血会增加脑卒中的发生风险,一项研究分析表明,在既往有缺血性卒中或短暂性脑缺血发作的患者中,脑微出血的存在使得患者发生脑出血的风险增加了4倍,而脑微出血还会增加脑卒中患者复发的风险。

那么,脑微出血究竟是由什么引起的呢?

① 高血压:大量研究证实,高血压是脑微出血发生的最主要因素,也是其独立危险因素。因为慢性高血压会造成脑内小动脉玻璃样变,极易发生血管破裂,导致脑微出血。

② 年龄:年龄是脑微出血不可控的危险因素之一,且发病率会随着年龄的增长逐渐提高。调查研究显示,脑微出血的总检出率为3%-27%,其中55-65岁的发病率约为18.5%,而66-90岁的发病率约为24%,80岁及以上可达35.7%。

③ 脑白质病变:与年龄相比,脑室周围及深部白质病变与脑微出血有着更紧密的关联。脑白质病变常常与脑微出血并存,且有着互为因果的关系。脑微出血的数目与脑白质的改变程度呈正相关。

④ 腔隙性脑梗死:腔隙性脑梗死的病灶数目越多,微血管病变越严重,脑微出血的发生率也就越大。

此外,高尿酸、脑淀粉样血管病、糖尿病、吸烟、饮酒等因素都会增加脑微出血的发生率。

所以,对于中老年人群,尤其是高血压、糖尿病等患者,更应注意保持一个健康的生活习惯,远离烟酒,控制血压,保持心情舒畅,如出现突然性的头痛、头晕等症状,应及时就医检查。

-

昨天早上一起床就听见救护车在我们小区门口响起,出来打听了才知道:以前每天早上张奶奶都起的早,要去广场遛个弯。可是今天早上已经七点多了,张奶奶还没有起床,家人就感到疑惑,去叫她起床,结果发现张奶奶躺在床上,四肢没有力气,动弹不了。家里人把张奶奶送到医院,做了一系列检查后,医生说张奶奶是急性脑梗,即中风,需要住院进行治疗。

中风在我们身边并不少见,甚至有的人会发生二次、三次中风。情况不严重的话,可能不遗留任何的后遗症,而有的人就没有那么幸运,可能发病一次后就会出现偏瘫、言语含糊、喝水呛咳等症状,有的人就只能躺在床上了。那么,中风后长期卧床的人需要注意些什么呢?

中风后长期卧床的人,由于其活动量的减少,有四大并发症极易出现。

1. 深静脉血栓。

由于长期躺在床上,血液的循环速度会减慢,有害物质很容易在血管内堆积,形成血栓。该血栓如果出现在下肢,下肢的血液就不能流通,出现下肢肿胀;如果堵塞在肺部,出现肺栓塞,死亡率是很高的,常发生在几分钟到几十分钟之间;若发生在脑部,则二次中风就出现了。

因此,对于该并发症,重在预防。可以选择口服抗凝药物或者抗血小板药物,尽量让患者多动弹,不要一个动作保持的时间过长。

2. 褥疮。长期卧床的人,全身的力量压在一个部位,再加上营养状况不佳,很容易发生褥疮。据报道,每年有大约6万人死于褥疮的合并症。因此,家属一定要在护理这方面下功夫,定时给患者翻身,避免长期压着一个部位。若已经发生,轻的要及时消毒、处理,严重的要去正规医院治疗。

3. 坠积性肺炎。

由于重力的作用,长期卧床,肺部会处于充血、瘀血、水肿的状态,极易发生感染,出现高烧、咳嗽、咳痰。这就需要家属在照顾患者时及时的吸痰、定期的拍背,同时要经常开窗通风,促进空气的流通。

4. 泌尿系感染。长期卧床的患者可能会出现排尿的困难、尿潴留等。因此,要保持会阴部干净清爽,多喝水促进尿液的排出。

中风后,特别是长期卧床的患者,一定要注意做好护理工作,如有不适,及时去医院进行治疗。

-

近日,太原某医院急诊120送来一位偏瘫的年轻人,跟来的王女士(化名)边骂边哭:“让你别玩游戏,你就不听,这么年轻就瘫痪了怎么办呀?”医生让我过去问问家属病史,了解到原来小伙儿暑假在家迷上了一款游戏,今天吃完午饭就一直玩,晚上八点家长发现他右侧胳膊腿不能动了,也不能说话了,就赶紧拨打了120。

医生考虑可能是脑中风了,让护士及家属推过去急查头颅核磁共振,核磁室的医生打电话说:“左侧大脑半球硬化,左侧劲动脉堵塞了。”随即送入手术史准备急诊手术。

为什么玩个游戏这个年轻人就偏瘫了呢?

这是因为长时间一个姿势玩手机,导致了颈动脉撕裂。颈动脉是我们可以在颈部摸到搏动的大血管,它是从心脏主动脉发出,左右各一根,向大脑半球运输血液及营养物质。

颈动脉的血管管壁由内膜、中膜、外膜三层组成,正常情况下内、中、外三层紧密相连不分开,当颈动脉受到外在因素刺激或者有病变的情况下,内膜就会脱离和中膜之间会形成一个空腔,空腔内由于血流缓慢,很容易会形成血栓,再加上小伙儿大夏天,不吃不喝,这种情况下容易导致血液粘稠度增加,也容易形成血栓,形成的血栓就会随血液流到颅内血管,堵塞血管就会导致脑中风。

中医认为中风病是因为机体正气不足,饮食不洁、情志失调等内外因素联合引起,导致脑脉痹阻或血溢脑脉而出现的猝然昏倒,口角歪斜、语言不利、半身不遂等症状。目前该病在我国其发病率、死亡率、致残率、复发率均高。

因此,在日常生活中,我们生活要有规律,注意劳逸结合,进行适当的运动,同时避免暴饮暴食,过食肥甘厚味、烟酒及辛辣刺激食品,还有保持心情舒畅、稳定情绪也是很关键的。

现在的手机“网瘾”就像19世纪的鸦片一样腐蚀很多人的身体和灵魂,让越来越多的人变成了低头族,甚至是老人、小孩都离不了手机,人与人之间的交流也越来越少。

看了这篇文章后,你还敢总是低头玩手机吗?

-

每个家庭基本都有老人,大家都很担心他们哪天会突然地生病,让人措手不及。其中发病率较高的就包括中风,即脑卒中,这是一种突然出现的脑血液循环障碍性病证,临床上以突然昏仆、半身不遂、肢体麻木、口眼歪斜、舌謇语涩等为主要表现,严重危害人类的生命安全与生活质量。

笔者在脑病科跟师已将近半年了,每次看到中风患者痛苦的表情和不能动弹的身躯,都感到十分揪心。突如其来的中风真是可怕,本来生龙活虎的人,变得生活不能自理,就连日常的交流都不会了,自己和家人又怎能接受得了这样的变故。甚至还有人因此性格大变,变得郁郁寡欢,终日以泪洗面。

最令人心痛的是,现在中风的发生已经不仅仅局限于老年人了,越来越多的年轻人也深受其害。因其常突然发生,致残、致死率又很高,所以防患于未然就显得尤为重要。其实中风患者在中风之前常会有先兆症状,称为中风先兆症,因为它病情较轻、发病突然、时间短暂,又可自行恢复,因此极易被病人忽略,但这恰恰就是中风前的预警信号。

如何识别中风先兆症呢?

这才是最关键的问题。当家人或朋友出现以下这些情况时,你就该警惕了:

- 如突然头痛、眩晕、站立不稳,甚至恶心、呕吐;

- 短暂的肢体麻木、无力,尤其是一侧上下肢同时出现,常数秒或数分钟后消失,可表现为用手抓东西或筷子突然掉地;

- 走路偏移,步履不稳,甚至跌倒在地;

- 一过性言语不利,即突然出现吐字不清、言语含糊,或讲话过程中突然语塞,但数分钟或小时后恢复正常;

- 一过性视物黑朦,即突然出现视物模糊不清,视野缩小,看东西重影或一边东西看不见,甚至短暂失明;

- 不自觉地流口水,口角歪斜发麻,伸舌偏斜,吞咽困难等。

其实古代医家对中风先兆也有一定的了解,如朱丹溪认为:“眩晕者,中风之渐也”;李中梓言:“平人手指麻木,不时眩晕,乃中风之先兆,防治之”。

所以在发生中风先兆时,一定要及时就医。如果我们能尽早地发现中风先兆症,并对其进行积极的干预与治疗,就可大大减少中风的发生率,也能降低中风后的致残率和死亡率,所以从某种现实意义上来说,预防中风比治疗中风更重要。

据研究表明,年龄越大,中风的几率就越大,且高血压、糖尿病、高血脂、冠心病、吸烟、酗酒、肥胖等也均为中风的高危因素,因此除了及时发现中风先兆外,在平时还需控制血压、血糖、血脂等,拒绝不良嗜好,饮食清淡少盐,适当运动。

-

脑卒中是人类十大死亡原因中的第四位,2019年的统计数据显示,有1万2176人死于与脑卒中有关的疾病,每年将有超过3~5万人患脑卒中,每人一生中发生脑卒中的几率为1/6。

但是即使2/3的人能够通过这一关,这些人在之后也会出现“失能”问题,导致行动不便,不能自己穿衣服,甚至生活不能治疗。据台湾卒中登记资料库统计,卒中半年后,仍有一半以上的病人会出现功能障碍,而约四成病人会出现「肢体痉挛」的症状。

脑卒中手脚僵硬是因为“痉挛”!

四肢抽筋是由于大脑受伤,脑神经受到损伤所引起的问题。中风之初,很有可能只是轻微的无力,肌肉紧张,但是几个月后,肢体抽筋的情况就会出现。

四肢抽筋是指肌肉过度紧张,不能放松的情况,例如,肘部不能伸直,使手臂始终呈弯曲状态,或使手指不能摊开;走路时不能弯曲膝盖;小腿不能过度紧张,使脚掌不能保持平衡等等。基本的小、中、大关节都有可能不能正常工作,因此肩、肘、指、膝、髋等关节都可能出现紊乱。

造成痉挛状态的原因是,在复健期,通过复健期的动作,使周围的肌肉继续发挥作用,以刺激脑神经的“重整旗鼓”,使尚未坏死的脑细胞再次接受训练,使脑细胞保持神经需求;但是,脑细胞在重整旗鼓的过程中,可能出现问题,从而传递出“过度紧张”的信号,导致痉挛。

「急性期过后,才会有大麻烦。」由于肢体痉挛通常不会在中风的当下发生,仔细观察中风后恢复健康的症状,是非常重要的。

卒中后肢体抽搐的症状

· 手向掌心弯曲。

· 手腕内侧弯曲

· 胳膊弯了起来

· 两腿僵硬

· 脚趾向下弯曲等

· 不能自己吃东西喝水

· 不能洗澡更衣

· 不能自己上厕所等

· 不会自己搔痒

肉毒素治疗有助于肢体恢复!

事实上,如今健保通过使用“肉毒杆菌”治疗中风引起的肢体痉挛,“尽管肉毒杆菌可能与医美有关联,但肉毒杆菌却有助于放松肌肉。

肉毒素有两个功能,一个是放松肌肉,另一个是阻断肌肉传递到大脑的信号。如斜颈、颈太紧,肉毒杆菌会松弛肌肉,打下去就会慢慢恢复;还有一种,如中风所致的痉挛,其实是大脑发出信号让肌肉僵硬,阻断信号能帮助大脑避免错误信号。

不管是由于脑血管阻塞,还是由于出血引起的中风,甚至是大脑损伤,只要是由于大脑损伤引起的痉挛,基本上都可以用肉毒素来治疗。让神经科医生对时间点进行评估,可以更清楚地抓住剂量,部位,效果可能更好。

-

除了自由职业者,大部分人在办公室里过着朝九晚五的生活。

人们想尽了办法缩短通勤时间,选最方便的通勤方式,骑车、开车、地铁、公交……但很少有人考虑到,它是否能对健康有好处。

近日《美国心脏协会杂志》一项研究发现,骑车上班对健康更有益。

《生命时报》采访国家自行车队教练员,告诉你正确的骑行姿势。受访专家

西安体育学院运动医学教研室教授 苟 波

深圳市健康教育与促进中心主任 韩铁光

国家自行车队教练员 李卫

骑车上下班更健康

近日,发表在《美国心脏协会杂志(JAHA)》的一项针对10万多中国人的中国慢性病前瞻性研究(CKB)表明,骑车上下班有助于降低冠心病和中风风险,而步行上下班有助于降低冠心病风险。

这项研究共纳入中国慢性病前瞻性研究中平均年龄46岁的10万名城区工作居民,平均随访10年。

在考虑了性别、社会经济地位、生活方式、久坐时间、合并症、室内空气污染、被动吸烟及其他时间的体力活动后,研究发现骑车上班对心血管健康不错。

与坐车或开车相比,步行上下班降低10%的缺血性心脏病风险,骑车上下班降低29%的缺血性心脏病风险。此外骑车还能降低8%缺血性脑卒中风险。

骑行,身体会发生这些变化:

早亡风险降四成

英国格拉斯哥大学研究小组的一项调查表明,与采用汽车和地铁等方式上下班的人相比,骑自行车的人群早亡风险降低4成以上。

预防糖尿病

美国《医学快报》报道,南丹麦大学的研究者通过一项队列研究发现,经常骑自行车(无论是作为通勤工具还是一种娱乐活动)的人患2型糖尿病的风险可能较低。

增强心肺功能

骑行时下肢血液供给量较大,强度大时心率可达到平时的2~3倍。长期坚持骑车能使心肌发达、收缩有力,血管壁弹性增强,肺活量增大,提升呼吸系统功能。

锻炼下肢肌肉

骑车相对于慢跑等运动,对下肢冲击小。研究发现,骑车不但能有效锻炼下肢肌肉关节,还可以动员躯干和上肢肌肉。

消除疲劳坚持骑行锻炼,保持有规律的生活,有助于改善植物神经功能,从而获得更高质量的睡眠。

保持身体年轻

英国《每日邮报》近日报道,英国伦敦大学国王学院的研究者对122名年龄在55~79岁之间的业余骑车者进行研究后发现,他们的平均身体状况要比其他同龄人年轻得多。

天冷骑车的四项注意

骑车出行本来是环保又健康的方式,但是天越来越冷,如果不注意,反而会伤到身体。

1.骑行服装宜透气

天冷,人们往往捂得很严实,骑车过程中容易出汗。经常有人骑完车后衣服被汗浸湿。如果此时一阵风吹来,很容易受凉。

骑车时服装要透气,衣服厚度要随外界温度进行调整,多层拉链的服装最好。温度过低时把所有拉链都拉好,根据温度的变换可以选择逐一拉开拉链。

2.口罩装备不能少

路上常有汽车尾气等有害气体,因此骑车出行要戴口罩,既可阻挡骑行过程中的冷风入口,也可以减少污染物吸入肺中。

3.骑车前要热身

运动前要热身,但是很多人把骑车当成是习以为常的事情,有时候甚至意识不到这也是在运动,所以常常忽视了热身。

最好早点起床,在出门前进行适当活动,让身体苏醒。热身时间以5~10分钟为宜,微微出汗最好。

4.骑车不宜过快过久

天冷不宜骑太久,否则运动量大,出汗多,并且骑行不像跑步,身体无法一直做匀速运动,会有下坡或上坡、顺风或逆风期,很难保持一个平衡稳定的状态。骑车时也不要太快,中速最好,如果骑行路程超过一个小时,最好选择其他交通方式。

除了这4点,骑行姿势也很重要,否则可能会造成不必要的损伤。国家自行车队教练员李卫博士教大家骑行的标准姿势:

屁股高、身体前趴是标准骑姿,这种姿势能减少迎风横截面积,削减风阻,提升骑行速度,是专业运动员或业余爱好者的常用姿势。但对普通锻炼者来说,实际操作会有一定难度,可在逐渐适应的基础上效仿,但不可过于强求。建议参考以下3点调整车座高度及角度,达到舒适骑行:

端坐在车座上,把曲柄与车架斜梁放在一条线上,脚跟放到脚踏上,以腿刚好能伸直为宜,这样可保证骑车时不会过分屈膝或踮脚,且有利于发力。

骑行时前脚掌拇指球处正好能踩到脚踏轴上。静止时,曲柄放在水平位置,脚踩在脚蹬上,膝关节应与脚踏轴在一条垂线上。▲

本期编辑:邓玉

-

大数据告诉我们,被千防万防的癌症,并不是中国人健康的头号杀手,中风才是!

2019年6月,权威医学杂志《柳叶刀》发表重磅论文,分析了1990~2017年近30年间、中国34个省份(包括港澳台)居民的死亡原因,并从282类致死原因中,找出了2017年中国人的十大死因,其中排名前三的分别是中风、缺血性心脏病、肺癌。

为什么中国的中风患者如此之高?《生命时报》邀请权威专家解读,并教你远离中风偷袭。

受访专家

中国卒中学会常务副会长、首都医科大学附属北京天坛医院副院长 王拥军

中国医学科学院阜外医院心内科副主任医师 杨进

中国人提前7年患中风

《柳叶刀》发表的这项新研究,主要由中国疾病预防控制中心、美国华盛顿大学健康测量及评价研究所合作完成,研究揭示了中国过去30年从传染性疾病到慢性病的转变。

不管排名如何变化,在影响国人寿命最常见的病因中,中风稳稳地霸榜。

中风又称脑卒(cù )中(zhòng),通常被认为是一种“老年病”,然而,流行病学调查数据显示,35岁以下人群发生中风占总数的9.77%,以缺血性中风为主。

中美联合研究发现,中国中风患者平均年龄为65岁,比美国患者年轻7岁。

中风的危险因素包括:高血压、糖尿病、心脏病等疾病因素;饮食、吸烟、喝酒、运动等行为因素;空气污染等环境因素。

年轻人长期熬夜,易血压飙升;工作繁忙,缺少运动;经常应酬,饭店或外卖的菜大多高油、高盐、高糖,席间免不了喝酒等,这些都可能导致中风年轻化。

识别中风,记住“120”原则

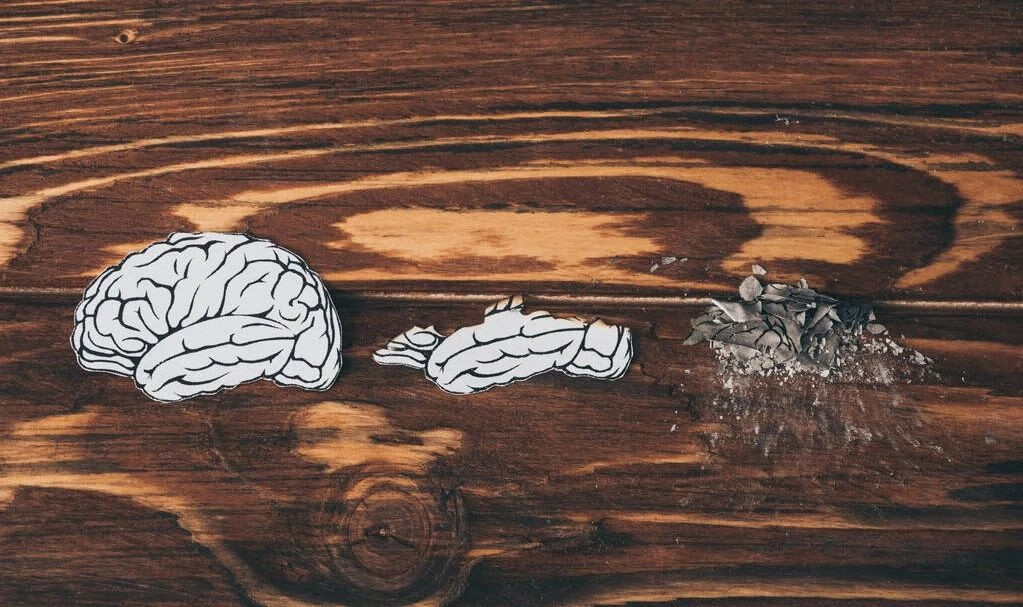

中风期间患者每小时有近1.2亿个脑细胞死亡,在没有治疗的情况下,大脑每小时老化3.6岁。

中国卒中学会发布的数据表明,我国每年新发中风病例330万人,每年脑血管病死亡154万人,存活者中80%左右都留有不同程度的功能障碍。

及时识别中风对救治工作至关重要,医学界推荐“120”识别法:

1:看到1张不对称的脸;

2:查看两只手臂是否单侧无力;

0:聆(零)听患者讲话是否清晰。

通过这3步,基本可以判断一个人是否发生中风。另外,如果出现以下症状,也可能预示中风找上门:

- 突然单眼或双眼视物困难;

- 头痛、恶心、呕吐甚至神志不清;

- 动作不协调或没有先兆突然跌倒;

- 说不出话或听不懂话,不理解也写不出以前会读、会写的字句。

中风救治必须争分夺秒,如果意识到患者可能发生了中风,应立即拨打急救电话,等待救护车,自行去医院很难及时、正确地应对。

救护车不仅享有道路优先行驶权,还配备专业的急救人员、药品和设备,可对病人进行有效护理,还能提前联系并将病人准确转运到有救治能力的医院,最大程度挽救生命。

在等待救护车期间,应使患者侧卧于平坦处,保证口腔无异物,注意保暖等。

九成中风可防可控

中风虽然常常“打”得人们措手不及,但它是一种急性发作的慢性病,可防可治。

发表在《柳叶刀》上的一项研究发现,九成中风由危险因素所致:

1.如果控制好血压,可减少48%的中风;

2.如果增加体力活动,会减少36%的中风;

3.如果饮食健康,结构合理,将有19%的中风可预防;

4.如果戒烟,12%的中风就会减少;

5.如果房颤等控制好,可防9%的中风;

6.如果糖尿病控制好,4%的中风可减少;

7.限制饮酒,可减少6%的中风;

8.学会释放压力,也可防6%的中风;

9.控好血脂,会减少27%的中风。

其中,高血压、缺乏体力活动是最重要的可控制因素。生活中,坚持做好几件小事,就能有效降低中风风险。

1.管住嘴

少吃油多、盐多、糖多的饭菜,每天吃够一斤蔬菜、半斤水果,并尽量选择不同种类、不同颜色的。

适量多吃鱼类、蛋类,这些食物能提供欧米伽3脂肪酸、多种氨基酸等,促进神经递质形成。

减少反式脂肪酸(常见于植物性奶油、马铃薯片、沙拉酱、饼干、薯条等食物)摄入。

2.迈开腿

缺乏体力活动是中青年中风的重要原因,不管是哪个年龄层的人,都应养成规律运动的习惯,每周锻炼3~5次、每次至少30分钟,慢跑、游泳、太极拳等都是不错的选择。

3.坚决戒烟戒酒

血管内有一层薄薄的保护膜,吸烟会造成保护膜损伤,导致血管壁堆积废物而被堵,容易破裂、出血。生活中最好坚决戒烟并远离二手烟。

另外,没有所谓的安全饮酒量,尽量做到滴酒不沾,如果饮酒不可避免,建议男性每天摄入酒精量不超过25克,女性则减半。

4.管理好情绪

不少心脑血管病、肿瘤患者,情绪特别容易激动,这会造成交感神经兴奋,血管收缩,血压和血糖升高,这个过程会对血管造成损害。

性格比较急躁的人一定要改一改,对很多事情睁一只眼、闭一只眼,不要事事较真。

只有保持好情绪,使机体处于良好的平衡状态,整个代谢才能平衡,心脑等器官及免疫系统才能得到很好地保护,降低疾病发生率。

5.房颤及时治

临床数据显示,每6个中风的人,就有1个是房颤患者。夏季出汗增加,水分流失快,导致血液黏稠,更容易发生心脑血管意外。

房颤患者应在医生指导下评判中风危险因素,如果结果显示有中风风险,无论有无症状,一定要每天坚持服用抗凝血药,不可随意停药。

-

喝酒是不是同中风有关呢?喝酒会不会引起中风?

在酒文化根深蒂固的中国,有着如此疑问的肯定不在多数?

事实上,与吸烟向比,饮酒对身体的利弊本身就存在很大的争议,大家争论不休。而且不时出现各种研究报告,有的说饮酒完全有害,有的说少量饮酒有益身体,众说纷纭。

在讲述各家观点之前,我先把鄙人的观点讲一讲,估计我的“和稀泥”可以压倒一切观点,力排众议,所以,先来听一听我的观点,看看您是不是点赞。

观点一:喝酒少了也不一定有益;

观点二:大量饮酒肯定有害;

观点三:不饮酒肯定对身体无害。

《新英格兰医学杂志》的一份报告指出:男人每周至少喝3~4次啤酒、红酒或烈性酒,可以降低心肌梗死的发病风险。 但是这样都是没有循证医学证据的,也就是没有经过证实的!

所以,秉承对健康负责的态度,宁可无益,不可无害,如果有可能,我们还是不喝酒为妙,接下来就讨论一下饮酒同中风的千丝万缕的联系。

1. 大量饮酒增加高脂血症风险:过量饮酒影响脂肪代谢。乙醇减慢脂肪酸氧化,可能有利于膳食脂质的储存,使肝脏脂肪合成增多,导致血清中甘油三酯含量增高,发生甘油三酯血症的可能性增大。

2.大量饮酒降低脂质代谢效率,促进动脉粥样硬化指数:高浓度酒精在促进体内甘油三酯合成的同时,因其多从肝脏代谢,从而降低机体清除脂类的能力,从而加重冠状动脉的粥样硬化,增加中风患病几率。

3.大量饮酒可兴奋神经,加快心率,加重心脑血管负担。大量饮酒后的酒精入血,从而会使人的中枢神经系统过度兴奋,交感兴奋增加心率,心率的加快会加快心肌和脑耗氧,从而导致中风发作。

4.大量饮酒可影响消化系统如肝脏或者食道或者中枢神经系统,多脏器功能受损后必将波及心脑血管系统。

5.大量饮酒的坏处许多时候并不在于饮酒本身,饮酒时多抽烟或者暴饮暴食,饮酒时多高脂肪高热量的摄入等等,其坏处有时可能超过大量饮酒本身。

当然,如果适量地喝酒,心情舒畅,或许会收到意外的好处。

但这里是或许,而且一定是有节制、有限度、有分寸的饮酒。多数人中过度饮酒、甚至酗酒,那就值得警惕了——或许,中风就已经瞄上了你。

本文由作者原创,文章内容仅供参考。转载及合作事宜可联系jdh-hezuo@jd.com

-

中风一旦发作后果相当严重。

一些年纪大的人,如果中风了,可能就再也站不起来。生活不能自理后,也影响到了家人的正常工作和生活,因此关于中风大家还是比较头疼的。

哈佛大学的研究人员发现,每天吃更多新鲜蔬菜和水果的人比那些只吃少量水果和蔬菜的人患中风的风险更低。

那到底哪些食物能预防中风呢?原理又是什么?

1.香蕉

医学研究证明,如果每天吃香蕉约100克,将大大降低中风的风险,因为香蕉富含钾。钾在神经冲动的传递、细胞内营养物质的吸收和废物的排放等方面起着重要作用。

2.柑橘

研究人员发现,总黄酮的摄入与中风的发病无关,但是摄入大量黄烷酮的人比那些摄入最少的人患中风的可能性要低19%。生活中含黄酮类较多的食物就属柑橘类。

一项研究表明,经常吃橘子、柚子和其他柑橘类水果,比不吃的人患缺血性中风的可能性低19%。

3.咖啡

新的研究表明,每天喝2杯咖啡的人患脑栓塞(中风)的风险降低14%。每天喝3到4杯咖啡的人患中风的风险降低17%。

但是,如果每天摄入的咖啡量较大,就无法继续发挥咖啡在预防中风中的作用。每天喝超过6杯咖啡的咖啡因成瘾者中风风险并不会降低。

4.芹菜

芹菜是欧洲和美国的餐桌辅助菜,作为餐桌装饰,但事实上它的营养价值不容小觑。

当同型半胱氨酸含量过高时,会威胁血管的健康,芹菜中所含的叶酸可以转化为无害的分子,因此多吃芹菜可以预防中风等心血管疾病。

5.菠菜

菠菜富含叶酸。每100克菠菜中叶酸含量高达347微克。叶酸是一种B族维生素,是人体造血的基本物质。

叶酸缺乏时,最明显的是红细胞生成减少,导致巨噬细胞贫血症,这在老年患者中更为常见。菠菜还含有铁、叶酸,可以促进红细胞的合成,增加血液携氧能力,从而加速血液循环。从这个角度看,吃菠菜可以降低中风的风险。

6.柚子

它含有丰富的营养成分,包括碳水化合物、有机酸、维生素A、B1、B2、C、P和钙、磷、镁、钠等营养素。柚子肉中的维生素C含量非常丰富,柚皮肉可以降低血脂,降低血液粘度,减少血栓形成,预防脑血管疾病。

7.橄榄油

调查发现,经常食用橄榄油的人,中风的风险比不食用橄榄油的人低41%。虽然它也是油类,但其中含有的多数是不饱和脂肪酸。

当人们选择橄榄油时,他们会减少食用高饱和脂肪含量的其他食用油。许多医学研究表明饱和脂肪与心血管疾病和中风有关。

8.甘薯

甘薯是“高钾低钠”的食物。研究发现富含钾的食物,如甘薯可以降低中风的风险20%。

9.胡椒和辣椒据调查,口味偏向麻辣的地区中风发病率明显降低,因为辣椒能促进人体新陈代谢,辣椒素还可以增加血管舒张功能,降低自发性高血压的发生率。