当前位置:首页>

纳米HA生物安全性评价

大量研究证实纳米 HA 具有可靠的生物安全性。二制备出羧甲基壳聚糖-纳米 HA 复合材料并植入大白兔骨缺损处,未见引起骨组织明显的炎症反应及骨坏死,肝肾功能监测未发现有肝肾毒性。急性全身毒性试验、肌内埋植试验、骨内埋植试验、溶血试验等动物实验证实,载银二氧化钛纳米 HAP-聚酰胺 66 复合材料具有良好的生物安全性。

但有学者认为纳米颗粒粒径较小,可使原本无毒的物质出现毒性,并可经血液循环分布至全身其他脏器和组织,对健康组织造成危害。将同位素标记的钐-乙二胺四亚甲基膦酸(Sm-EDTMP )纳米 HA 复合材料经静脉注入新西兰兔体内,结果兔肝、脾和肾脏中均显影,且动态观察发现在血清中放射性下降较快,表明纳米 HAP 可迅速从血液中进人肝、脾等器官和组织并有一定蓄积,但是否造成慢性毒性反应,值得进一步研究。

以上研究均根据传统的材料安全性评价标准进行评估,这些标准能否客观正确地评价纳米 HA 复合材料的安全性,值得进一步探讨,其生物安全性评价标准还有待进一步完善。

纳米 HA 具有良好的骨传导性及生物活性,是一种较为理想的抗生素局部缓释载体材料。当载入适当剂量的抗生素时,其理化特性并无显著变化,且能与骨组织形成牢固的骨性结合,在治疗感染的同时促进骨再生。提高制备工艺,产生外形、大小、孔径合适的纳米 HA,可提高载药和修复骨缺损能力,而制备复合材料可解决压缩强度低、体内降解缓慢的弊端。纳米 HA 颗粒经血液循环在体内迁移是否对机体其他器官组织造成危害,需进一步研究,进一步完善生物安全性标准值得期待。

本站内容仅供医学知识科普使用,任何关于疾病、用药建议都不能替代执业医师当面诊断,请谨慎参阅

-

总交流次数

12

医生回复次数

5

患者:男 27岁

-

总交流次数

3

医生回复次数

2

患者:女

-

总交流次数

16

医生回复次数

10

患者:女

-

总交流次数

10

医生回复次数

6

患者:男 26岁

-

总交流次数

14

医生回复次数

9

患者:女

-

总交流次数

5

医生回复次数

4

患者:女

-

总交流次数

14

医生回复次数

10

患者:女

-

总交流次数

22

医生回复次数

14

患者:女

-

总交流次数

21

医生回复次数

9

患者:男 45岁

-

总交流次数

4

医生回复次数

3

患者:女

-

疫情反复,核酸检测发挥关键作用

年关将至,疫情又呈现反弹局势,我国北方的黑龙江、吉林两省的疫情处于漩涡中心。

据国家卫健委官方网站,仅 2021 年 2 月 1 日一天时间,新增确诊 30 例(境外输入 18 例,本土新增 12 例),其中黑龙江 8 例,吉林 4 例。

国家卫健委新闻发言人米锋曾在发布会上表示,国内多地报告本土散发病例和聚集性疫情,疫情呈现持续时间长、涉及范围广、传播速度快、患者年龄大、农村比例高等特征,有的地方出现了社区传播、多代传播,防控形势复杂严峻。

作为排查新冠的重要技术手段,核酸检测在疫情反扑中起到了关键的作用。

比如:近期在河北石家庄、邢台新冠疫情的筛查中,仅第一轮的全员核酸检测,就成功筛出阳性病例 364 人,强有力地阻止了疫情的进一步扩大。

目前,核酸检测在我国和全世界疫情防控中都起到了非常重要的作用。春节临近,国家卫健委更是发文称,返乡人员需持 7 日内核酸检测阴性证明才能返乡。

核酸检测又被称为新型冠状病毒感染的「金标准」。它原理是什么?又是如何进行检测的呢?

核酸检测的原理

新型冠状病毒是一种仅含有核糖核酸(RNA)的病毒,因此针对其 RNA 序列的检测是实现新冠病毒筛检的核心环节。

新型冠状病毒出现后,我国科学家们在极短的时间里便完成了对新型冠状病毒全基因组测序,并通过与其它物种的基因组序列对比,发现了新型冠状病毒中的特异核酸序列。

在临床实验室检测过程中,如果能在患者样本中检测到新型冠状病毒的特异核酸序列,便提示该患者可能被新型冠状病毒感染。

第二代实时荧光定量 PCR 技术

此次新型冠状病毒检测普遍应用的是第二代实时荧光定量 PCR 技术。

原理:它是先将新型冠状病毒 RNA 逆转录为 DNA,再将标本中的特定核酸序列进行扩增,理论上进行 30 次左右的扩增,其核酸数量就可达到一定的检测标准,再通过荧光等常规方式进行检测。

优势:单次检测从采集到出结果仅需几个小时的时间,大大提升了早期筛检的效率。这种技术发展时间较长,目前已经相对成熟,实现了国产化且应用广泛。

核酸检测的方法

新冠病毒感染人体之后,首先会在呼吸道系统中进行繁殖,因此可以通过检测痰液或者咽拭子中的病毒核酸判断人体是否被感染。其中咽拭子检测是很重要的项目,可分为鼻咽拭子和口咽拭子。两者在本质上并没有区别,都是为了采集到咽部标本,进行新冠肺炎病毒核酸检测。不同的是,一种是通过口腔进入采集口咽部样本,一种通过鼻腔进入采集鼻咽部样本。

核酸检测就一定准确吗?

核酸检测结果可能会出现和真实情况不一致的情况,在目前的技术条件下,出现「假阳性」和「假阴性」的检测结果是难以避免的个别现象。

「假阳性」是指患者本来没感染新冠病毒,但核酸检测出现阳性结果。

「假阳性」的出现通常是由于实验室检测过程中标本间的交叉污染或实验室核酸污染造成的。在技术层面上讲,只要实验室严格落实质控工作,可有效避免「假阳性」的产生。

「假阴性」是指从患者的临床症状、肺部影像学结果甚至流行病学史都支持为新冠肺炎,但患者病毒核酸检测结果为「阴性」,检测结果与临床不符。

出现「假阴性」的主要原因可能为:

01、病毒入侵人体初期,人体内病毒量尚未达到可检测的程度。

在病毒潜伏期、轻度症状、严重症状的不同时期,人体的不同部位(如鼻咽部、口咽部、气管、支气管和肺泡)的病毒载量会存在差异。所以,采样时机和采样部位的不同,可能导致所采集的标本中没有足够量的病毒;

02、任何检测试剂都有其检测下限(即敏感性)。

如果患者标本内的病毒达不到所使用试剂的检测下限,则会出现假阴性。

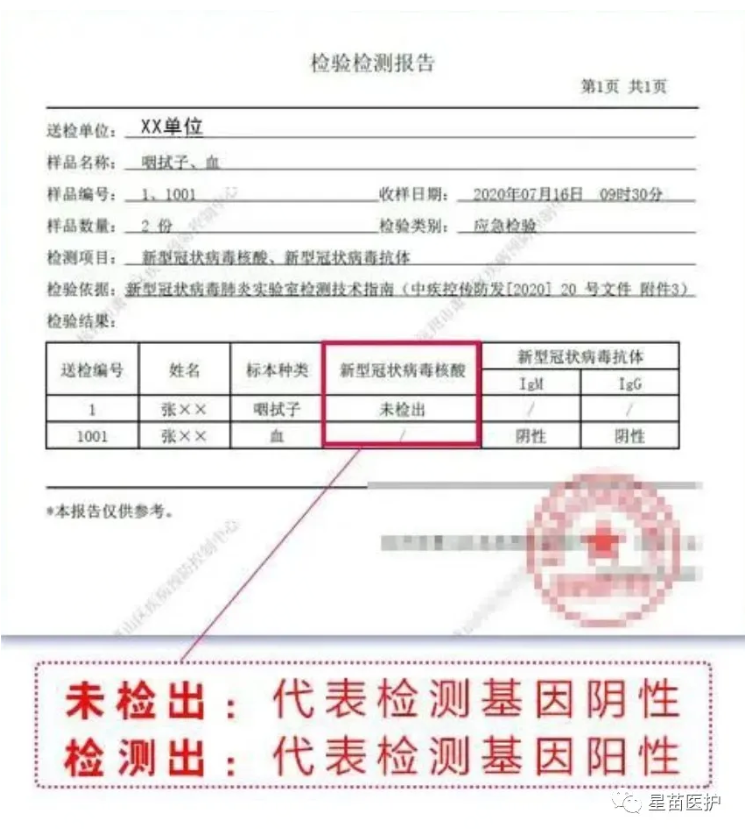

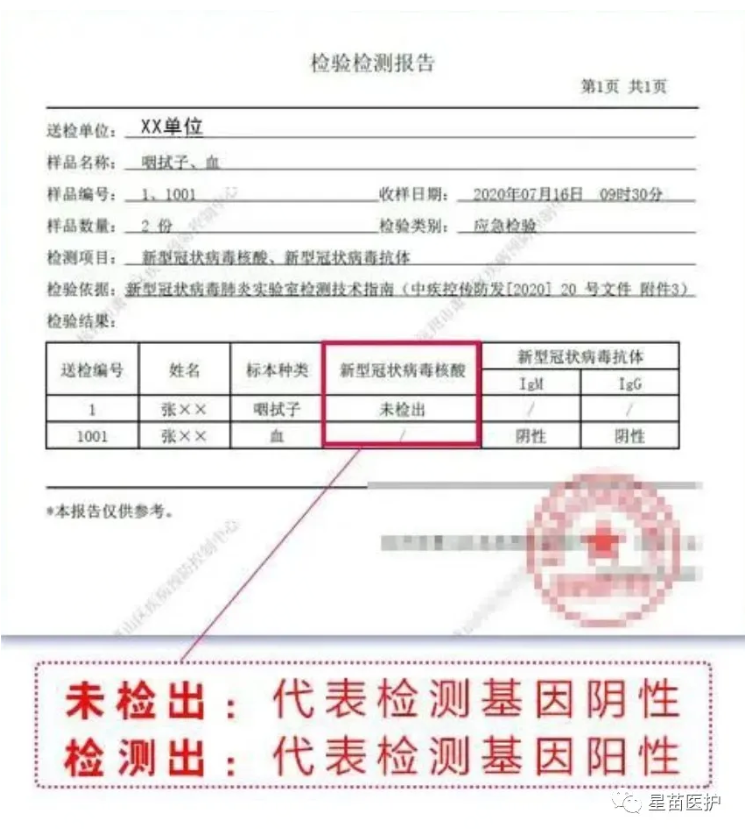

新型冠状病毒核酸检测的报告会显示阴性或者阳性,阴性说明没有检测到新型冠状病毒,阳性说明有新型冠状病毒的感染。但有一部分人没有出现临床症状却是确诊的患者,就是无症状感染者,需要隔离观察。

核酸检测和血清抗体检测一样吗?

相同点:核酸检测和抗体检测都是目前可以用来检测新冠病毒的方法,这两种方法都属于检测新冠病毒的实验室诊断方法。

不同点:二者检测对象和标本来源不同。

抗体检测是通过血液采集标本。在感染后,人体会先后产生针对病毒的特异性抗体—IgM、IgG,如果在血液中检测到了免疫球蛋白,则可以说明患者处于感染状态。

而核酸检测则是通过检测痰液或者咽拭子中的病毒核酸来判断人体是否被感染。

虽然免疫球蛋白存在时间短,作为诊断标准不如核酸检测准确率高,但两者结合起来检测,更能够提高整体准确性,所以目前抗体检测可以作为核酸检测的补充。

小结:在抗击疫情的关键时期,核酸检测作为最终病原学诊断的「金标准」,发挥了至关重要的作用。坚持核酸检测进行针对性筛查,对疑似患者进行多点采样、多次采样,对高度疑似患者平均潜伏期内隔离观察,以确保最终的检测结果具备足够的可信度。

随着核酸检测技术的不断发展和完善,配合新冠疫苗的研发和广泛接种,相信可以有效缓解新冠疫情的威胁。

-

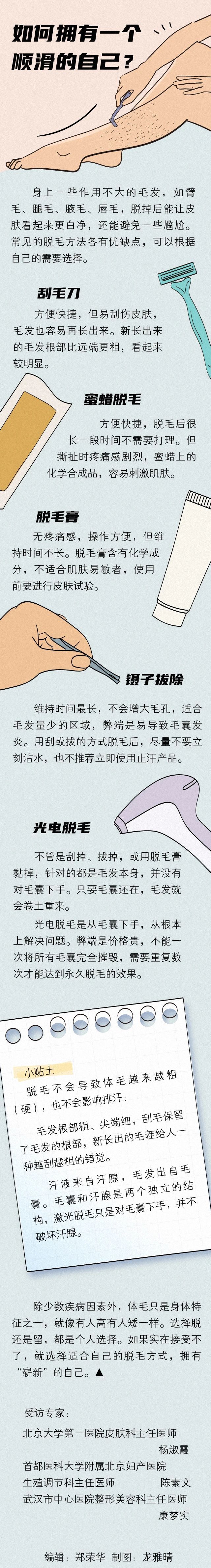

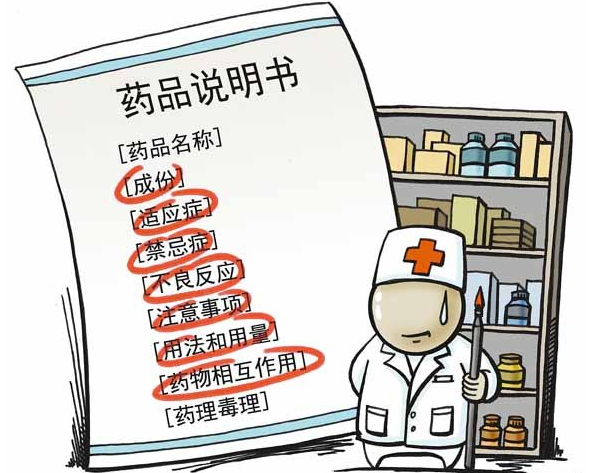

随着人们生活水平的快速提升,医疗保健已经逐渐变成人们关注的对象。然而,关于因用药不当而导致死亡的报道屡见不鲜,不知大家有没有想过,不良用药究竟为什么会导致患者的死亡呢?

每年因为用药不当,造成的严重反应或死亡不计其数。通过撰写这篇文章,提醒大家买药时需要重点关注的点,给大家总结一下:

举个最常见的例子:

比如感冒,分为风寒感冒和风热感冒,买风热感冒药,觉得药盒上有清热两个字,一定是治疗风热感冒的。实际就不是这样,感冒清热颗粒/胶囊等的清热作用非常弱,是治疗风寒感冒的。日常生活中,需要买药多数是因为生病了,少数是作为家庭药物储备用。治疗同种疾病的同类药物很多,该怎么选择?

对于普通大众自行选药,只能通过说明书和药品包装盒来进行购买。这两个确实具有重要的参考价值。

买药之前,要对使用药物的人的身体状态有所了解。

1、是否患有高血压?如果有,那么一些含有钠盐的药物就要谨慎使用,含有甘草的药物也要谨慎使用,另外使用糖皮质激素类的药物也能引起血压升高。药盒上出现“麻”字说明含有伪麻黄碱,能收缩血管,高血压患者是慎用的。2、是否患有青光眼?如果有,那么一些散瞳药阿托品、山莨菪碱等就要谨慎使用。

3、是否经常有胃部不适?特别是有胃溃疡的患者,要谨慎使用含有扑热息痛,阿司匹林等药物,他们会加重出血风险。

4、是否有心血管疾病?是否有慢性哮喘?伴有心律失常的慢性肺部疾病患者,应当慎用氨茶碱。哮喘患者伴有冠心病的,也要谨慎使用异丙肾上腺素气雾剂。

5、是否有肝肾功能不全?这一点要通过说明书来进行判断,如果能不能自行判断,请一定告知药店的药师,帮助您顺利选购最合适的药物。特别是慢性病,需要联合用药的时候,更要引起注意!

6、是否有高空作业,是否操作精密仪器,是否要开车?如果从事这些工作的人群,是不能用含有“扑”“敏”等药物的。扑尔敏、苯海拉明等额会引起嗜睡、困倦等症状。

还有其他的慢性疾病,买药时都要考虑,一定一定要告知医生或药师。

先总结以上这么多,有能补充的,欢迎留言讨论!

欢迎关注不药博士!

图片来源于网络,如有侵权请联系删除。

-

文章首发于 | 妇产科冯秀山医生微博

母乳提供足够的营养,以保证婴儿在生命的最初6个月的最佳生长、发育和健康。纯母乳喂养的婴儿是生长发育的标准,因为人乳提供健康足月婴儿所需理想的热量和蛋白质量。

在生命的前6个月,母乳喂养的婴儿不需要任何额外的食物或液体,营养良好的妈妈的健康足月婴儿不需要维生素或矿物质补充剂(除了补充维生素D)。

孩子大约6个月后引入辅食,需要补充额外的营养和习惯孩子吃各种家庭食物。特别是,含有铁和锌比较高的食物应该引入到孩子的饮食中,因为铁和锌的需求随着母乳中矿物质的量的减少而增加。

母乳继续提供关键量的重要营养素。随着大量补充食物被引入到儿童的饮食中,母乳的摄取将逐渐减少。为了满足不断增长的母乳喂养儿童的营养需要,补充食物应该及时、充足、安全、适当喂养。

母乳是是婴幼儿最理想的食物,营养素的含量和比例不仅满足生长发育所需,同时易于消化吸收,适应婴幼儿尚未发育完全的消化系统。母乳中富含DHA,而牛乳中的DHA含量低甚至无法检出等等。母乳中的脂肪、蛋白质和糖类三大营养物质有天然的优势。

一、脂肪

A. 98%的脂肪以甘油三酯的形式存在,并提供了50%的能量。

B. 母乳中的脂肪酸主要是以Sn-2位棕榈酸的形式存在占60-70%,相对牛乳仅有30-40%,能最大程度避免钙皂生成,减少硬便,促进钙吸收。

C. 母乳中DHA含量丰富,能够更好支持正常的眼脑发育。

二、蛋白质

A. 母乳中乳清蛋白多余酪蛋白,成熟母乳中比例约为60:40,但在牛乳中清酪蛋白比为18:82。

B. 乳清蛋白多于酪蛋白,在胃内形成的凝块细小柔软,适合婴儿消化吸收

三、乳糖

母乳中乳糖含量远远高于牛乳,具有三阶式吸收的特点。

A. 在小肠中吸收利用个,提供能量。

B. 在结肠中被菌群分解利用,有利于双歧杆菌以及乳酸杆菌的生长。

C. 肠道菌群代谢乳糖,通过促进某些矿物溶解,降低肠道内的ph值,增加肠道内的渗透压促进矿物质的吸收。

随着我国社会的现代化,目前营养不足向营养过剩或营养不均衡转化。目前比较研究比较多的是有机食物。

但是你真的了解有机吗?

有机是一种产品生产加工方式,有机产品生产过程中不得使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂,以及基因工程生物及其产物。

非有机的产品在生产过程中可能会过量使用化学农药,抗生素等会造成某些危害健康的风险,例如影响神经系统。

食品中存在的潜在安全风险会影响成年的人健康,对于娇弱的宝宝健康影响会更大。有机配方的生产需要满足更为严格的标准,从牧场到奶牛到工厂,层层把控,能够确保其更加安全健康。

有机牧场:牧场中的牧草、土壤、水源至少三年以上未使用过化学合成农药、化肥等。

有机奶牛:采用低密度自然放养方式,以有机饲料饲养,不使用抗生素。

有机工厂:专属工厂生产,验收有机与非有机生产分隔处理。

理想的食物,不仅应该注重健康安全,同时应该注重关键营养素,贴近母乳,才能更亲和人体。通过整体优化配方使关键营养素的含量与比例接近母乳,营养充足更易消化吸收,亲和宝宝营养需求。

-

近日,哈佛大学团队完成了“维生素D和OmegaA-3对于冠心病的一级预防作用试验”。

一级预防也称初级预防,就是在问题尚没有发生前便采取措施,减少病因或致病因素,防止或减少心理障碍的发生。从某种意义讲,初级预防是真正的预防,是最积极、最主动的预防。

这项试验由美国国立健康研究院资助,是一项不受保健品利益集团干扰的独立研究。

试验采取2×2析因分析、双盲、随机安慰剂对照的方法。入组的25871位美国成年人(男性>50岁,女性>55岁),均无心脏病、卒中或癌症病史。

结果表明,鱼油保健品,每日1000mg(1g),随访中位数时间5.3年,与服安慰剂对比,总的心肌梗死减少28%,致死性心肌梗死、支架植入和总的冠心病都明显减少。但卒中和心血管死亡无显著减少。

鱼油保健品在平时吃鱼较少者、有心血管危险因素者和美国黑人中预防效果更加显著。例如每周吃鱼少于1份半者,心肌梗死减少40%;在每月吃鱼不到一次的患者,心肌梗死减少53%。

主要研究者Manson教授指出,在这一研究人群,鱼油降低心肌梗死的幅度至少相当于,甚至强于阿司匹林或他汀。

从这个研究中,我们至少知道:

1 大力提倡健康饮食,如应适当 多吃鱼。

2 在吃鱼较少,尤其有心血管危险因素,如高血压、吸烟、血脂异常、糖尿病、肥胖的患者, 可考虑用鱼油的保健品。

3 40 岁以上糖尿病患者,尤其同时有高血压、吸烟、血脂异常、糖尿病、肥胖的患者, 可服用小剂量他汀(各种原研他汀半片),同时服鱼油保健品(这是著名心血管专家胡大一教授的建议)。

与鱼油保健品结果不同,维生素D3没有降低总死亡率。

维生素D3既不减少冠心病(尤其心肌梗死)和卒中,也不减少癌症的发生危险。但似可降低癌症的死亡率(相对危险减少17%,统计学无显著性)。亚组分析显示,体重正常者,癌症的发病减少24%,癌症死亡率降低42%。超重与肥胖患者无任何获益。

主要研究者指出,在尚未患冠心病、卒中或癌症的健康人群(男性和女性),大剂量维生素D(2000单位/天),安全性好,很少明显副作用。但 除非骨骼健康需用维生素D补充,目前无有力证据支持为预防心血管疾病或癌症使用维生素D补充剂。

三高、肥胖,如何预防疾病

三高、肥胖,如何预防疾病点下图即可咨询

图片来源于网络,如有侵权请联系删除。

-

是一种由恶性疟原虫引起的蚊媒寄生虫病,在全球范围内影响约4亿人,每年导致近40万人死亡,并且正在严重影响着撒哈拉以南非洲的儿童。尽管经过杀虫剂处理的蚊帐、抗疟疾药物等公共卫生措施,使得2000年至2015年期间全球疟疾病例已经减少了50%至75%,但许多地区的疟疾发病率仍在增加。疫苗方面,在一项涉及5至17个月大的儿童的3期研究中,三剂RTS,S(一种以AS01为佐剂的蛋白质亚单位疫苗)在1年内对临床感染提供了大约50%的保护,在4年内提供了28%的保护,功效显著降低。鉴于疟疾所造成的健康和经济负担,仍然需要采取额外的对策来更好地控制或消除这种疾病。

根据以往的经验,抗体可以通过在感染肝脏中的肝细胞之前中和皮肤和血液中的传染性恶性疟原虫子孢子来预防疟疾。恶性疟原虫环子孢子蛋白是最丰富的恶性疟原虫子孢子表面蛋白,是寄生虫运动和入侵肝细胞所必需的,这使得它成为抗体中和和亚单位疫苗开发的关键抗原靶。恶性疟原虫环子孢子蛋白具有三个主要结构域:N端结构域、由以NANP重复为特征的重复四肽组成的中心区域和C端区域。

研究人员此前发现了一个新的脆弱点,它横跨NPDP四肽,位于N端和中央重复区的交界处。这个位点是通过对一个新的人类单克隆抗体CIS43的结合分析而确定的,该抗体是从一个用减毒恶性疟原虫全孢子虫疫苗(Sanaria)免疫的临床试验参与者身上分离出来的。CIS43表现出了对连接NPDP表位的优先特异性,并且在几种疟疾感染的临床前小鼠模型中具有高度保护性。在分析的6500多个恶性疟原虫现场分离物中,99.9%的交界处NPDP表位是高度保守的。在对人类进行评估之前,CIS43通过对其Fc区进行定点诱变而被修改为CIS43LS,将蛋氨酸转化为亮氨酸,将天冬酰胺转化为丝氨酸,通过增加新生儿Fc受体介导的抗体再循环延长血浆半衰期。

一组来自美国疫苗研究中心、生物统计研究处等机构的研究人员展开了一项由两个部分组成的人体、开放标签、1期、剂量递增的临床试验,被称为VRC 612。该试验的主要目的是评估CIS43LS在以前没有患过疟疾或接种过疟疾疫苗的健康成年人中的安全性、初始副作用、CIS43LS在控制人类疟疾感染后预防疟疾的药代动力学特性和功效等。符合条件的参与者是18至50岁,并且没有感染过疟疾或接种过疟疾疫苗的健康成年人。

CIS43LS是一种人源IgG1单克隆抗体,来源于中国仓鼠卵巢DG44稳定转染的克隆细胞系,试验中,在30分钟内以5mg/kg(每公斤体重5毫克)、20mg/kg或每40mg/kg的剂量静脉内给药,接受皮下注射的参与者接受5mg/kg,总剂量根据参与者的体重分为最多四次腹部注射,单次注射不超过2.5ml,在施用CIS43LS后的2至4小时对试验参与者进行观察。

图表1:CIS43LS 的参与者和管理。

VRC 612试验分两部分进行。在试验的A部分,研究人员对患者进行了两次静脉剂量递增,以评估安全性。登记的第一组参与者接受了5mg/kg的单剂量。在向最后一组参与者施用40mg/kg的单次剂量之前,研究人员在单独的参与者中类似地评估了20mg/kg的单次剂量,安全性数据包括参与者报告的在每次给药后7天内发生的不良事件,以及在方案指定的试验访问时的临床和实验室评估。在最后一次CIS43LS管理后,参与者被跟踪了6个月。参与者可以选择是否自愿作为对照参与者,对照参与者没有接受CIS43LS给药,但他们接受了受控的人类疟疾感染,并在受控感染后被跟踪了8周。

试验参与者的前臂被感染了恶性疟原虫(3D7株)的史蒂芬按蚊叮咬。蚊子符合先前描述的标准传染性标准。在感染攻击后的前7天内,通过两次电话进行门诊监测,然后在第7天至第18天和第21天进行门诊就诊,以使用标准聚合酶链反应(PCR)方法评估寄生虫血症。寄生虫血症(即疟疾感染)被定义为单一的阳性PCR结果。如果参与者在感染后第21天保持寄生虫血症阴性,则认为他们受到了保护。连续3天使用1g阿托伐醌和400mg氯胍盐酸盐进行直接观察治疗,从确认寄生虫血症时开始,如果参与者尚未接受治疗,则从第21天开始。

图表2:受控人类疟疾感染后的寄生虫血症。

Kaplan-Meier分析显示了通过聚合酶链反应分析测量的寄生虫血症时间。比较接受CIS43LS的9名参与者与6名对照参与者的寄生虫血症的对数秩检验得出的P值为0.001。

接受控制的人类疟疾感染并接受CIS43LS的9名参与者在第21天前均未出现寄生虫血症,而在感染后第8天或第9天,6名对照组参与者中有5名出现了寄生虫血症。接受控制感染的所有参与者在挑战时均符合预先指定的疟疾暴露标准,其中包括唾液腺评分为2或更高(评分范围为0到4,评分越高表示显微镜观察越多)的五次合格蚊子叮咬子孢子。

结束疟疾造成的发病率、死亡率和经济负担需要额外的干预措施。被动给药具有长半衰期的强效单克隆抗体提供了一种通过单次给药预防感染的新方法,具体取决于需要保护的时间长度。单克隆抗体已被批准或授权用于预防或治疗由呼吸道合胞病毒、埃博拉病毒和新冠病毒引起的多种病毒感染。50多年前进行的一项临床研究表明,被动给药从对疟疾免疫的成年人到持续血液阶段感染的人的伽马球蛋白降低了这些人的血液阶段寄生虫血症。该项研究所提供的证据表明,在单次施用针对覆盖感染子孢子表面的主要蛋白质的单克隆抗体后,可以在4至36周内预防疟疾。

在这项小型1期试验中,并未发现与CIS43LS相关的安全问题。没有输液相关反应或剂量限制性毒性作用,而持续较长时间的立即给药后保护是单克隆抗体在预防疟疾方面的一个有益特征。鉴于CIS43LS的半衰期为56天,比人IgG的平均21天生理半衰期长,CIS43LS显示出了与各种环境中潜在临床应用一致的药代动力学特征。

该试验的局限性包括其规模小,并且由于无法评估皮下给药,因此仅评估了CIS43LS的静脉给药。尽管如此,静脉给药产生的保护作用,即使是在少数参与者中,也是一个令人鼓舞的概念证明,即被动给药单克隆抗体可以在控制感染后预防疟疾。目前仍然需要额外的试验来探索在不同人群的不同临床环境中给药途径的可行性。短期静脉输注后产生的数据最容易转化为旅行者、军人和卫生保健工作者的非地方性临床使用案例,对他们来说,一次旅行前静脉输注将代替每日的化学预防。未来研究的另一个重点,将会是确定是否可以通过皮下注射CIS43LS或更有效的第二代单克隆抗体来实现保护,

该试验在疟疾预防方面提供了两项重大进展。首先,CIS43LS靶向恶性疟原虫环子孢子蛋白的连接区域这一事实支持将该位点包含在下一代疫苗中。其次,该试验为被动预防疟疾提供了一条潜在的前进道路。单次施用CIS43LS可以预防疟疾的观察结果可能具有广泛的临床应用,包括在疟疾流行地区的季节性控制和消除运动中。未来的研究可能会揭示新的途径、剂量和更有效的单克隆抗体,并可能允许在疟疾流行地区的孕妇和儿童等弱势人群中扩大使用单克隆抗体。

参考文献:

1. Gaudinski MR, Berkowitz NM, Idris AH, et al. A Monoclonal Antibody for Malaria Prevention. N Engl J Med August 11, 2021.

2. World malaria report 2018. Geneva: World Health Organization, 2018

3. The RTS,S Clinical Trials Partnership. First results of phase 3 trial of RTS,S/AS01 malaria vaccine in African children. N Engl J Med 2011;365:1863-1875.

4. RTS,S Clinical Trials Partnership. Efficacy and safety of RTS,S/AS01 malaria vaccine with or without a booster dose in infants and children in Africa: final results of a phase 3, individually randomised, controlled trial. Lancet 2015;386:31-45.

5. Kester KE, Cummings JF, Ofori-Anyinam O, et al. Randomized, double-blind, phase 2a trial of falciparum malaria vaccines RTS,S/AS01B and RTS,S/AS02A in malaria-naive adults: safety, efficacy, and immunologic associates of protection. J Infect Dis 2009;200:337-346. -

-

免疫检查点抑制剂(lCls)现在被广泛用于多种肿瘤的治疗,最常见的是程序性细胞死亡蛋白1(PD-1)和细胞毒性T淋巴细胞抗原-4(CTLA-4)抑制剂。免疫治疗导致了细胞免疫能力的恢复,以识别和消灭癌细胞。然而,免疫系统平衡的这种变化可能导致免疫相关不良事件(irAEs),这些毒性是该类药物所特有的,一般来说是可控的,但偶尔也会造成重大副作用和死亡。

由于严格的临床试验招募标准,许多患者没办法纳入免疫检查点抑制剂最初的临床试验,这类患者主要包括: 自身免疫性疾病(AlD)、慢性病毒感染、器官移植、器官功能障碍、功能状态差、脑转移患者,以及老年人、儿童和孕妇。近日,肿瘤领域的知名期刊《肿瘤学年鉴》刊登了一篇文章,总结了 免疫检查点抑制剂在上述特殊人群中的疗效和安全性,因为这些人群在临床实践中占据很大比例。

自身免疫性疾病 (AID)

关于免疫检查点抑制剂在AlD人群中的疗效和安全性,在首个针对抗PD-1药物用于AlD患者的回顾性研究中,黑色素瘤患者的客观缓解率(ORR)为33%,AID发作率为38%(6%为3级),其他irAEs发生率与之前临床试验中的报告类似(总体发生率为29%,10%为3级)。随后针对PD-(L)1药物的回顾性研究(主要是黑色素瘤和非小细胞肺癌患者)报告了类似的结果:ORR,22%-54%;AID发作率,6%-42%;irAEs发生率,16%-38%。

迄今为止唯一的前瞻性研究(阿特朱单抗治疗泌尿系统肿瘤)发现,与非AlD患者(N=962)相比,AlD患者(N=35)的irAEs发生率增加(皮肤病、肝病、内分泌和呼吸系统事件以及AlD发作):46% vs 30%;≥3级事件的发生率为14% vs 6%。11%的患者出现AID发作,但可以控制,很少导致免疫治疗停药;ORR为11% vs 14%。

在一项对49篇文献的系统综述中(N=123,主要是黑色素瘤和NSCLC患者),50%的患者出现了AID发作,34%的患者出现了新的非相关性irAEs,其中大部分事件可以用皮质类固醇来控制,无需停用免疫治疗。免疫检查点抑制剂在AID和非AID人群中的临床疗效相似。

总结现有证据来看, 患者本身存在轻度至中度AID,未必要禁止免疫检查点抑制剂的使用,许多患者(约60-90%)没有AID发作或只是轻度发作,不需要停止免疫治疗,甚至不需要使用皮质类固醇。那些经历过irAEs事件或AID发作的患者,通常可以通过标准治疗成功地进行管理。

然而,还有很多问题有待解决,例如, 对中度至重度AID患者或特别是神经系统AID患者,免疫检查点抑制剂治疗的情况还知之甚少。此外,也有过病情严重恶化的报道。因此,需要对这类患者进行个性化的多学科管理。最近发表了一个基于风险的AID患者个体化管理策略,主要探讨的是启动免疫治疗之前使用节制激素用药的选择性免疫抑制剂。

HIV或HBV/HCV感染患者

在对HlV感染的癌症患者的研究中,发现免疫检查点抑制剂治疗产生了抗肿瘤活性,其安全性与非HIV人群中报告的相似,大多数irAEs为1/2级,没有证据表明免疫重建炎症综合征的发生风险会增加。大多数患者在免疫检查点抑制剂治疗过程中同时进行抗逆转录病毒治疗,对HlV病毒负荷或CD4+T细胞计数没有明显不利的影响。

关于免疫检查点抑制剂对HlV潜伏期的影响,各研究结果并不一致。目前正在有前瞻性研究调查ICl治疗的癌症患者中HIV感染的免疫学和病毒学特征。总的来说,现有的数据表明, HlV感染的患者不应排除在免疫检查点抑制剂方案之外,可以在不增加毒性或影响HlV控制的情况下取得良好的临床疗效。

同样,在对乙肝/丙肝患者的免疫检查点抑制剂研究中,免疫检查点抑制剂的临床活性和安全性看起来与非感染者相似,包括多种肿瘤类型。迄今为止最大的回顾性研究发现,HBV再激活/复发率为5.3%。一些患者在免疫检查点抑制剂治疗中HCV RNA有所减少。

免疫缺陷患者,包括移植受者

癌症患者可能同时存在免疫缺陷,例如,皮肤癌患者通常伴有慢性淋巴细胞白血病(CLL),在这些患者中,免疫检查点抑制剂的治疗经验有限。最近一项对不可切除皮肤癌合并血液恶性肿瘤(最常见的是CLL)患者的回顾性研究中,免疫检查点抑制剂治疗后,黑色素瘤的ORR为31.8%,梅克尔细胞癌为18.8%,皮肤鳞状细胞癌(SCC)为26.7%,其生存结局与真实世界中免疫功能正常人群中观察到的结果相似(SCC除外,其生存结局更差)。免疫检查点抑制剂也是CLL患者的一种新兴治疗策略,抗PD-1的早期试验提示对CLL患者有一定疗效,总体上毒性可接受。

免疫状态低下也可能是长期免疫抑制剂治疗的结果,如移植受者所接受的免疫抑制治疗。此外,考虑到CTLA-4和PD-1在诱导和维持异体移植耐受中的作用,使用免疫检查点抑制剂可能有打破耐受和增加移植排斥的风险。在异体造血干细胞移植(allo-HSCT)中,免疫检查点抑制剂可能会增强异体T细胞反应,增强移植物的抗肿瘤效果,但也可能增加移植物抗宿主疾病(GVHD)的发生风险。

实体器官移植受者使用免疫检查点抑制剂的经验主要来自对病例报告的分析,其中最大的是对83个病例(黑色素瘤、肝细胞癌、皮肤SCC)的系统综述,这些病例主要接受抗PD-(L)1治疗(73.5%)。结果显示, 异体移植排斥率为39.8%(肾脏43.4%,肝脏37.5%,心脏16.7%)。这导致71%的病例出现了终末期器官衰竭(肾脏72.7%,肝脏75.0%,心脏0%);ORR为27.7%。

与基于CTLA-4的方案相比,基于PD-(L)1方案的风险更高,但未达到统计学意义。在对64名免疫检查点抑制剂治疗的移植受体(主要是黑色素瘤、肝细胞癌、肺癌)进行的第二项大型系统综述中, 41%的患者出现了移植排斥反应。该人群的ORR为36%,治疗缓解者和非缓解者的移植排斥率相似(36% vs 35%)。

移植排斥的主要风险因素尚不清楚,有研究显示,使用除类固醇以外的≥1种免疫抑制剂、移植后时间较长(>8年)、既往没有排斥病史,移植排斥风险较低。目前还不清楚哪种免疫抑制剂治疗能充分降低排斥风险而又不明显降低免疫检查点抑制剂的活性。

由于透析是肾移植失败后的一种选择,在这种情况下,只要患者充分了解可能的肾衰竭风险和影响,使用免疫检查点抑制剂治疗是可行的。然而, 如果患者无法接受移植排斥和透析风险,就不应该使用抗PD-1药物。不幸的是,在肝脏或心脏异体移植失败的情况下,不存在其他备选方案,因此不建议对患者进行抗PD-1治疗。

-

所谓纳米技术,就是以一纳米是一米的十亿分之一尺度为研究对象的新技术。纳米技术通过操纵原子、分子、原子团、分子团使其重新排列组合,形成新的物质,制造出具有新功能的机器。在信息、生物工程、医学、光学、材料科学等领域均具有广阔的应用前景。

纳米生物应用于医药的作用是:纳米级粒子将使药物在人体内的传输更为方便。

纳米药物具有定向诱导能力,进入人体后可主动搜索并攻击病变细胞或修补损伤组织。因此纳米技术运用在药物的运载体系上是现在制药界十分热点方法,是整个制药行业的一个革命性突破。

纳米医药技术的发展使我们看到了曙光。利用现代纳米技术可以对质量控制做大量研究,纳米化可以进行针对中药有效部位的控制研究,为我国突破中药产业的“可控性”瓶颈开辟了新的途径。

首先,由于纳米技术对物质超微粒化的作用,纳米级粒子将使中药在人体内的传输更方便,可提高中药在体内的生物利用度,增强中药的临床疗效,给中医临床带来突破性的进展。

纳米粒在体内有长循环、隐形和立体稳定等特点,这些特点均有利于增加药物的靶向性,是中药的良好载体。口服给予纳米脂质体、聚合物纳米粒,能增加其在肠道上皮细胞的吸附,延长吸收时间。

其次,由于纳米中药的开发应用,可将不易被人体吸收的中药制成纳米粉,提高药物的生物利用度,把纳米药物做成膏药贴在患处,可通过皮肤直接吸收而无须注射,这将使中医外治法发生重大变革,使中医外用传统剂型迈上一个新的台阶。

这种给药方法,对减少肝脏巨噬细胞对药物的吞噬、提高药物靶向性、阻碍血液蛋白质成分与磷脂等的结合、延长体内循环时间等具有重要作用。而且纳米脂质体也可作为改善生物大分子药物的口服吸收以及其他给药途径吸收的载体。

再者,纳米技术在中药加工方面的应用,能在保持中药原药成分的基础上,使药物有效成分充分析出,形成独具特色的纳米中药材料。

在表面活性和水等附加剂存在下,直接将药物粉碎加工成纳米混悬剂,通常适合于包括口服、注射等途径给药,以提高吸收或靶向性。通过对附加剂的选择,可以得到表面性质不同的微粒。特别适合于大剂量的难溶性药物的口服吸收和注射给药。这样,传统中药服用不便、不能充分吸收造成浪费等不足就会被克服。

在现阶段,利用上述原理及方法,我们已经能够熟练掌握纳米中药渗透疗法对肾病的治疗,并取得了巨大的成功,但为了同世界纳米技术发展接轨,我院正在做着更深入的研究。

附:我院用纳米中药渗透疗法治疗肾病的具体实例

患者:杨云龙,男,50岁,汉族,主因间断性颜面及双下肢水肿5年加重伴恶心、呕吐5天,于2004.10.25第一次收入院,系河北唐山市开滦矿区。

入院时心情况:查T36.5℃,P80次/分,R18次/分,BP170/100mmHg,慢性病容,贫血貌,结膜稍苍白,巩膜无黄染,双侧瞳孔正大等圆,对光反射灵敏,双肺呼吸音清未闻及干湿性啰音,心界不大,心率80次/分律齐,未闻及病理性杂音,腹部未见异常,双下肢轻度指凹性水肿,实验室检查血常规: Hb72g/L,尿10项:PRO+++,BLD+,抽血示:CR590umol/L,BUN14mmol/L,血K4.5mmol/L,CO2CP16mmol/L,入院诊断“慢性肾炎、肾功不全、尿毒症期,肾性贫血”。

住院期间治疗情况:通过纳米中药渗透疗法,给予“改善肾脏血液循环,清除体内毒素,利水”等治疗20天。

出院情况:患者精神振,饮食可,无恶心、呕吐、无尿频尿急,尿痛及少尿。化验:血常规:Hb110g/L,尿10项:PRO+,BLD-,抽血示:Cr150umol/L,BUN80mmol/L,CO2CP20mmol/L,据此病情已明显好转,同意患者带药回家诊治。BP102/70mmHg。

点评:我院纳米中药渗透疗法经改善肾脏血液循环,肾脏缺乏得以纠正,肾性高血压消失,另外,肾脏分泌促红细胞生成素,增多则贫血纠正,经改善肾脏血液循环,肾脏功能恢复,则排毒增多,故Cr、BUN下降,另外肾脏维持酸碱平衡功能恢复则CO2CP升高,我院纳米渗透疗效迅速。

诊断:肾病综合征

出入院时间:05.1.8-05.1.25

患者:李刚,男性,23岁,汉族,未婚,石家庄市栾城县人

患者一月前患呼吸道感染,逐后一周出现全身浮肿,尿量减少,泡沫较多,在就近医院化验尿Rt:PRO+++,24小时尿蛋白定量9.21g/24h,总胆固醇9.87mmol/L,甘油三脂5.31mmol/L。查体:心肺听诊未见明显异常,胸部移动性浊音,双下肢中度指凹性水肿,诊断为“肾病综合征”,给予内科护理常规及中药渗透治疗,配合肾脏修复液治疗,三天后尿量长至800亳升,颜色较深,治疗7天后尿中出现絮状沉淀物,此为肾脏中沉积的免疫复合物的纳米药物激活后排出体外,尿中泡沫也明显减少,直至治疗半月余,全身浮肿消退,尿量1700毫升,好转出院回家坚持治疗。

点评:肾病综合征患者,会出现大量蛋白尿,并发蛋白血症,高脂血症,出现高度浮肿,其原因主要为,大量免疫复合物沉积在肾脏,基底膜被破坏。纳米中药通过体外到达病患处发生作用,激活、排出免疫复合物,并对基底膜进行修复,从根本上治疗肾脏疾病,使尿蛋白永久消失。

患者:李凤芹,女,39岁,系辽宁省建平县人,慢性肾功能不全(肾功能衰竭期),电话:0421-7553244

患者主因全身乏力纳差1年余而于2005.2.17第一次收入住院。1年前患者日常生活中自觉全身乏力,并在爬楼或长时间步行后有胸闷,心悸感觉,在辽宁省朝阳市医院查血肌酐340.7umol/L,双肾B超示双肾缩小,皮质回声增强诊断为慢性肾炎,慢性肾功能不全(氮质血症期),服用中药8个月,配合应用肾复康,胶囊4粒口服日三次,效果不理想,但一年来患者偶有胸闷,心悸发展 ,患者为了进一步治疗而来我院就诊,查血肌酐477umol/L。根据患者化验值及临床表现而诊断为“慢性肾炎,慢性肾功能不全(肾功能衰竭期)”入院后我们针对患者存在的情况如全身乏力、畏寒、贫血、血肌酐高、酸中毒等情况。在应用纳米中药同时,配合应用对症治疗,住院治疗21天,患者自觉全身乏力感觉消失,不再畏寒、面色红润、食欲较前明显好转,走路有劲,未再发生胸闷、心悸等症状,患者对此非常满意,表示愿续用纳米中药回家后巩固治疗。

点评:胃肠道症状是肾功能不全,患者最早也是最常见的临床表现,它是由于尿素在肠道细菌作用下生成氨,刺激胃肠道而致,而尿量少则是一种由于肾脏排泄功能障碍而导致在体内蓄积的一种小分子毒素,它和肌酐一样同时由于肾功能不全所造成,要想摆脱患者的胃肠道不适,首先就应该排毒,而传统药物只是通过增加大便次数及量而实现此目的,这种降毒素目的在短期内是有效的。但是由于没有能治本--即恢复肾功能,那就会出现随肾功能恶化而出现体内蓄积尿素氮,肌酐的增多,从而造成一种恶性循环。纳米中药的优势在于:通过中药纳米化处理后,具有更强的生物活性,在纳米渗透仪作用下,通过双肾区透入进入体内,实现修复肾脏组织,恢复肾脏功能目的,从而实现了肾脏自身功能恢复达到自身排毒害的目的。

患者:韩丽,女,52岁,个体,已婚,汉族,辽宁省葫芦岛市人。

主因:头晕,头痛8个月,恶心、呕吐3个月,加重10天而于2004年11月11日第一次收入院。

诊断:慢性肾小球肾炎,肾功能不全尿毒症期,肾性贫血,肾性高血压,双肾萎缩

入院时情况:患者神清语利,贫血貌,睑结膜苍白,舌苔黄厚,双肺(-),心界向左下扩大,心率84次/分,律齐,有力,无杂音,腹平软,肠鸣音弱,双下肢无水肿,BP 160/100mmHg,Cr 776μmol/l,BUN 19.6mmol/l,Hb 62g/l,二氧化碳结合力14.2mmol,Ca 1.58 mmol/l,双肾B示,左肾约8.1×3.2×4.1cm,右肾约7.9×3.1×3.9cm。

入院后:治疗给予纳米中药渗透疗法及肾脏修复液口服,以及补血,纠酸等对症处理,五天后,在不服用降压药的情况下,血压稳定在120-130/80-85之间,恶心、呕吐、头晕、头痛症状缓解,食欲增加。十五天后,面色红润。二十天,复查Cr 503μmol/l,BUN 11.6mmol/l,Hb 62g/l,酸中毒纠正,Ca 2.28 mmol/l,大便每天可排便两次,肠鸣音正常,2月份,患者复查,B超示:左肾约9.2×3.8×4.7cm,右肾约9.0×3.6×4.6cm。

点评:在高毒素的刺激下,患者胃肠道粘膜水肿,影响胃肠功能,纳米中药能够改善胃肠道血液循环,使水肿消失,促进毒素的排出,肾脏血液循环的改变使肾功能恢复,肾素分泌增加,血压及贫血的状况好转,肾脏体积增大。 -

免疫检查点抑制剂(lCls)现在被广泛用于多种肿瘤的治疗,最常见的是程序性细胞死亡蛋白1(PD-1)和细胞毒性T淋巴细胞抗原-4(CTLA-4)抑制剂。免疫治疗导致了细胞免疫能力的恢复,以识别和消灭癌细胞。然而,免疫系统平衡的这种变化可能导致免疫相关不良事件(irAEs),这些毒性是该类药物所特有的,一般来说是可控的,但偶尔也会造成重大副作用和死亡。

由于严格的临床试验招募标准,许多患者没办法纳入免疫检查点抑制剂最初的临床试验,这类患者主要包括: 自身免疫性疾病(AlD)、慢性病毒感染、器官移植、器官功能障碍、功能状态差、脑转移患者,以及老年人、儿童和孕妇。近日,肿瘤领域的知名期刊《肿瘤学年鉴》刊登了一篇文章,总结了 免疫检查点抑制剂在上述特殊人群中的疗效和安全性,因为这些人群在临床实践中占据很大比例。

自身免疫性疾病 (AID)

关于免疫检查点抑制剂在AlD人群中的疗效和安全性,在首个针对抗PD-1药物用于AlD患者的回顾性研究中,黑色素瘤患者的客观缓解率(ORR)为33%,AID发作率为38%(6%为3级),其他irAEs发生率与之前临床试验中的报告类似(总体发生率为29%,10%为3级)。随后针对PD-(L)1药物的回顾性研究(主要是黑色素瘤和非小细胞肺癌患者)报告了类似的结果:ORR,22%-54%;AID发作率,6%-42%;irAEs发生率,16%-38%。

迄今为止唯一的前瞻性研究(阿特朱单抗治疗泌尿系统肿瘤)发现,与非AlD患者(N=962)相比,AlD患者(N=35)的irAEs发生率增加(皮肤病、肝病、内分泌和呼吸系统事件以及AlD发作):46% vs 30%;≥3级事件的发生率为14% vs 6%。11%的患者出现AID发作,但可以控制,很少导致免疫治疗停药;ORR为11% vs 14%。

在一项对49篇文献的系统综述中(N=123,主要是黑色素瘤和NSCLC患者),50%的患者出现了AID发作,34%的患者出现了新的非相关性irAEs,其中大部分事件可以用皮质类固醇来控制,无需停用免疫治疗。免疫检查点抑制剂在AID和非AID人群中的临床疗效相似。

总结现有证据来看, 患者本身存在轻度至中度AID,未必要禁止免疫检查点抑制剂的使用,许多患者(约60-90%)没有AID发作或只是轻度发作,不需要停止免疫治疗,甚至不需要使用皮质类固醇。那些经历过irAEs事件或AID发作的患者,通常可以通过标准治疗成功地进行管理。

然而,还有很多问题有待解决,例如, 对中度至重度AID患者或特别是神经系统AID患者,免疫检查点抑制剂治疗的情况还知之甚少。此外,也有过病情严重恶化的报道。因此,需要对这类患者进行个性化的多学科管理。最近发表了一个基于风险的AID患者个体化管理策略,主要探讨的是启动免疫治疗之前使用节制激素用药的选择性免疫抑制剂。

HIV或HBV/HCV感染患者

在对HlV感染的癌症患者的研究中,发现免疫检查点抑制剂治疗产生了抗肿瘤活性,其安全性与非HIV人群中报告的相似,大多数irAEs为1/2级,没有证据表明免疫重建炎症综合征的发生风险会增加。大多数患者在免疫检查点抑制剂治疗过程中同时进行抗逆转录病毒治疗,对HlV病毒负荷或CD4+T细胞计数没有明显不利的影响。

关于免疫检查点抑制剂对HlV潜伏期的影响,各研究结果并不一致。目前正在有前瞻性研究调查ICl治疗的癌症患者中HIV感染的免疫学和病毒学特征。总的来说,现有的数据表明, HlV感染的患者不应排除在免疫检查点抑制剂方案之外,可以在不增加毒性或影响HlV控制的情况下取得良好的临床疗效。

同样,在对乙肝/丙肝患者的免疫检查点抑制剂研究中,免疫检查点抑制剂的临床活性和安全性看起来与非感染者相似,包括多种肿瘤类型。迄今为止最大的回顾性研究发现,HBV再激活/复发率为5.3%。一些患者在免疫检查点抑制剂治疗中HCV RNA有所减少。

免疫缺陷患者,包括移植受者

癌症患者可能同时存在免疫缺陷,例如,皮肤癌患者通常伴有慢性淋巴细胞白血病(CLL),在这些患者中,免疫检查点抑制剂的治疗经验有限。最近一项对不可切除皮肤癌合并血液恶性肿瘤(最常见的是CLL)患者的回顾性研究中,免疫检查点抑制剂治疗后,黑色素瘤的ORR为31.8%,梅克尔细胞癌为18.8%,皮肤鳞状细胞癌(SCC)为26.7%,其生存结局与真实世界中免疫功能正常人群中观察到的结果相似(SCC除外,其生存结局更差)。免疫检查点抑制剂也是CLL患者的一种新兴治疗策略,抗PD-1的早期试验提示对CLL患者有一定疗效,总体上毒性可接受。

免疫状态低下也可能是长期免疫抑制剂治疗的结果,如移植受者所接受的免疫抑制治疗。此外,考虑到CTLA-4和PD-1在诱导和维持异体移植耐受中的作用,使用免疫检查点抑制剂可能有打破耐受和增加移植排斥的风险。在异体造血干细胞移植(allo-HSCT)中,免疫检查点抑制剂可能会增强异体T细胞反应,增强移植物的抗肿瘤效果,但也可能增加移植物抗宿主疾病(GVHD)的发生风险。

实体器官移植受者使用免疫检查点抑制剂的经验主要来自对病例报告的分析,其中最大的是对83个病例(黑色素瘤、肝细胞癌、皮肤SCC)的系统综述,这些病例主要接受抗PD-(L)1治疗(73.5%)。结果显示, 异体移植排斥率为39.8%(肾脏43.4%,肝脏37.5%,心脏16.7%)。这导致71%的病例出现了终末期器官衰竭(肾脏72.7%,肝脏75.0%,心脏0%);ORR为27.7%。

与基于CTLA-4的方案相比,基于PD-(L)1方案的风险更高,但未达到统计学意义。在对64名免疫检查点抑制剂治疗的移植受体(主要是黑色素瘤、肝细胞癌、肺癌)进行的第二项大型系统综述中, 41%的患者出现了移植排斥反应。该人群的ORR为36%,治疗缓解者和非缓解者的移植排斥率相似(36% vs 35%)。

移植排斥的主要风险因素尚不清楚,有研究显示,使用除类固醇以外的≥1种免疫抑制剂、移植后时间较长(>8年)、既往没有排斥病史,移植排斥风险较低。目前还不清楚哪种免疫抑制剂治疗能充分降低排斥风险而又不明显降低免疫检查点抑制剂的活性。

由于透析是肾移植失败后的一种选择,在这种情况下,只要患者充分了解可能的肾衰竭风险和影响,使用免疫检查点抑制剂治疗是可行的。然而, 如果患者无法接受移植排斥和透析风险,就不应该使用抗PD-1药物。不幸的是,在肝脏或心脏异体移植失败的情况下,不存在其他备选方案,因此不建议对患者进行抗PD-1治疗。

参考文献:

Ann Oncol. 2021;32(7):866-880.

京东健康互联网医院医学中心

作者:毛息花,肯塔基大学公共卫生硕士。主要研究方向为癌症流行病学与慢性病流行病学。

-

摘 要:抗生素在畜牧业中的广泛应用,不可避免地造成牛奶中残留抗生素。抗生素残留不仅危害人类健康,同时也影响牛奶的品质,造成经济损失。本文综述牛奶中抗生素残留的来源和危害、现状以及残留的检测方法。

关键词:牛奶;抗生素残留;微生物法;高效液相色谱法;色/质联用法;免疫法

随着抗生素在乳畜饲养业中的广泛应用,牛奶中抗生素残留问题日益受到国际社会的重视。对此,检测技术也迅速发展,以寻求简便、快速、准确、敏感性高的检测方法满足日趋严格的残留限量要求,保障人们饮用牛奶的卫生和安全。

1.牛奶中抗生素残留的来源及其危害

1.1牛奶中抗生素残留的来源

一般认为,对泌乳牛用药不当或不注意安全时间是牛乳中抗生素残留的重要因素,尤其是使用乳房灌注法治疗乳腺炎时,易造成牛乳中抗生素残留。在牛饲料中添加饲料添加剂已十分普遍,其中含有一定比例的抗生素,主要作用是预防疾病,这是牛奶抗生素残留的重要原因。此外,一些不法交奶户在高温季节为防止乳的酸败,往往向牛乳中掺杂各种抗生素,这也是乳中抗生素残留的一个来源。1983年,Egan调查表明,用经抗生素治疗的乳牛用过的挤乳器给正常乳牛挤乳,可使正常牛的乳中残留抗生素,所以挤乳是乳中抗生素残留的另一个来源。

1.2牛奶中抗生素残留的危害

牛奶是老少皆宜的营养品,牛奶中若含有抗生素,对长期饮用者来说无疑是等于长期服用小剂量的抗生素,对抗生素有过敏体质的人服用残留抗生素的乳后会发生过敏反应。即使是正常饮用者,体内的某些条件性致病菌易产生耐药性,一旦患病再用同种抗生素治疗很难奏效。抗生素是奶牛场治疗乳房炎的常规药物,由于长期大量使用,使耐药菌株增加,一些乳房炎病例变得难以用常规方法治愈。这种情况又促使临诊兽医在治疗过程中加大抗生素的用量。此外,牛奶中抗生素残留会影响奶制品品质,如果用含抗生素的奶做酸奶或乳酪等,则残留在其中的抗生素会抑制细菌的发酵,使产量和质量降低。因此市场不允许出售抗生素残留过量的牛奶,同时也造成牛奶生产者的经济损失。

2.牛奶中抗生素残留的现状

牛奶中抗生素残留问题日益受到国际社会的重视。1991年底,美国食品药物管理局(FDA)报告,在234个鲜乳样品中只有一个样品检出磺胺二甲嘧啶,其残留量低于10×10-6允许量。1992年上半年又检查了197个样品,结果有4个样品检出磺胺残留,但残留量在安全水平以下,均没有检出四环素、氯霉素和青霉素。1990~1991年期间,美国奶业基金会(Milk Industry Foundation)对牛乳和生产乳制品会员厂进行全面的药物残留检查,抽查率90%以上,结果为:1990年不合格率0.12%,1991年0.8%;并规定超过允许量标准的牛乳及其乳制品全部废弃处理,不得食用。欧美国家多年前即明文禁止抗生素残留超量的牛奶上市(对青霉素类药物的限量为4~10μg/kg)。

我国过去对牛奶中抗生素残留卫生指标无明文规定,直到2001年10月,农业部发布实施了《无公害食品生鲜牛乳行业标准》,对新鲜牛乳的卫生指标明确了“抗生素不得检出”。但对这一行业标准,我国目前并未能严格执行,致使我国牛奶及奶制品中抗生素残留问题一直未能得到解决,以至引起了人们对牛奶安全问题的担忧,并成为越来越受关注的热点。 1988年,周树南对江苏省8市10个牧场的鲜奶、消毒牛奶和奶粉中抗生素残留情况进行调查,结果发现鲜奶阳性率3.6%,消毒牛奶11.4%,奶粉39.58%。李权超(1991)、王晓光(1992)测得长春市市售鲜牛奶中抗生素残留阳性率3.3%,可疑率18.3%和2.5%。张利琴(1999)、常建军(2000)测得西宁市市售鲜奶中抗生素阳性率分别为2%、11.7%和5.3%。 葛华等(1996)对西宁市各类奶样进行调查,共采集奶样187份(奶牛场生奶110份、牛奶公司袋装消毒奶35份、私人沿街售奶42份),检出有抗生素残留奶8份,阳性率4.3%。王春奕等(1996)检测的5批25份市售消毒鲜牛奶中抗生素残留质量分数在1.5×l0-9以上,超过了世界卫生组织(WHO)和联合国粮农组织(FAO)规定的奶中青霉素含量为0的标准。并认为这可能与饲料中添加的抗生素过量和兽医临床大剂量长期使用抗生素有关。马群飞等(2002)对福建省生牛乳抗生素残留情况进行调查,结果86件鲜乳样中共检出抗生素残留阳性样品17件,检出率19.8%。据此提出福建省乳牛散养农户生产的生牛乳抗生素残留阳性率较高,应通过改善饲养条件和加强监测予以控制。

从以上情况可以看出,我国牛奶中抗生素残留现状并不令人乐观,有关部门应加强对牛奶生产的管理,并对牛奶中的抗生素等药物残留进行有效检测和监控,以保证人们饮用牛奶的卫生和安全。

3.牛奶中的抗生素残留检测方法研究进展

3.1微生物检测法

微生物检测法是应用较广泛的方法,其测定原理是根据抗生素对微生物的生理机能、代谢的抑制作用,来定性或定量确定样品中抗微生物药物残留,如纸片法(PD)、TTC法、拭子法(STOP)等。采用传统的微生物检测方法,缺点是:(1)时间长;(2)显色状态判断通过肉眼辨别,易产生误差,对微红色者无法做出准确判断;(3)操作复杂。优点是费用低,一般实验室都能操作。其中, 纸片法和TTC法是牛奶中药物残留检测的两种常用的微生物检测法。

3.1.1纸片法

纸片法,即PD法(Paper Disc)。常用的纸片法有枯草杆菌纸片法和嗜热脂肪杆菌纸片检测法。这两种方法主要用来检测牛奶中的β-内酰胺类抗生素,其操作过程基本相同,而选用的菌种不同。枯草杆菌纸片法检测的结果易出现假阳性,为了确定阳性物质是否为青霉素(或β-内酰胺类),对加热后的乳样用青霉素酶处理,以灭活乳样中的青霉素。然后再行检测,检测限可达0.01 IU/mL。而嗜热脂肪杆菌纸片检测法不仅用于检测奶样中β-内酰胺类抗生素,并能暗示是否还存在其它抑菌物质,检测限可达0.008 IU/mL以下。一般在4h内即可获得结果。因此,在实践中嗜热脂肪杆菌纸片法比枯草杆菌纸片法应用更为广泛。此外,神保胜彦(1991)对纸片法作了进一步研究和改进。改进后的纸片法不仅能够确定抗生素的种类,而且提高了检出率和准确性,氯霉素最低检出量0.01mg/kg,土霉素0.05mg/kg,链霉素1mg/kg,红霉素0.05mg/kg,青霉素0.0025mg/kg。

3.1.2 TTC法

TTC法,即氯化三苯基四氮唑法( tripheye tetrazolium chloride),是目前我国食品卫生标准中规定的检查牛乳中抗生素残留的检测方法(GB5409—85)。该法简便、快速,无需特殊设备,3~4h可见报告,很适合牧场、乳品厂及食品卫生检测部门采用。检测各种抗生素所用的TTC法试验的灵敏度(最低检出量)分别为:青霉素0.004 U/mL,链霉素0.5 U/mL,庆大霉素0.4 U/mL,卡那霉素5 U/mL。

目前趋向研究更为灵敏、准确、简便、快速的微生物检测方法。如美国和加拿大,使用拭子法和牛的抗生素和磺胺实验法(CAST)。此外,美国近年来补充的一个新的实验方法-快速抗生素筛选法(FAST)。 尽管这些快速微生物检测法有时会产生一些假阳性,但在某种程度上是允许的;如产生这类情况,可进一步做确证实验。

3.2理化检测法

理化检测方法是利用抗生素分子中的基团所具有的特殊反应或性质来测定其含量,如高效液相色谱法、气相色谱法、质谱法、联用技术等等,能进行定性、定量和药物鉴定,敏感性较高,但有的检测程序较复杂,有的检测费用较高。在牛奶中抗生素残留检测方面,最常用的理化检测方法是高效液相色谱和联用技术。

3.2.1高效液相色谱

高效液相色谱(HPLC)是目前广泛应用的一种理化检测方法,它引入了气相色谱理论,在技术上采用了高压泵,高效固定相和高灵敏度检测器,实现了分离速度快、效率高和操作自动化。几乎所有的化合物包括高极性/离子型待测物和大分子物质,均可用HPLC进行测定。HPLC的分离机制与常规柱色谱相同,但填料更加精细(ф 5~10μm),需高压泵推动,柱效高(105塔板/m),速度快,灵敏度与GC相近。与GC相比,HPLC流动相参与分离机制,其组成、比例和pH值等可灵活调节,如离子对色谱、胶束色谱、手性分离色谱等,使许多极难分离的待测物得以分析。反相HPLC发展最快,目前已成为大多数抗生素残留的常规分析方法。主要原因是:(1)化学键合固定相(C18或C8)性质稳定,不淋失;(2)使用水、甲醇或乙腈等水溶性有机溶剂作流动相,不干扰紫外检测,成本低;(3)样品中极性杂质先流出,只需待测物出峰后即可重复进样,分析速度快。

最常用的检测方式为浓度型的紫外检测器和荧光检测器。紫外检测器(UVD)最普及,其次是荧光检测器和电化学检测器(EChD)。由于奶样中药物残留量少,背景干扰往往很严重,因此一般都通过柱前衍生反应来提高紫外检测器检测残留的灵敏度。彭莉等报道了用高效液相色谱法(HPLC)检测牛奶中氯霉素的残留量,采用乙酸乙酯提取牛奶中残留的氯霉素,用紫外检测器在278nm检测样品。平均加收率94.8%,变异系数< 12.0%。此方法样品前处理简单、回收率高、实用性强、检验灵敏度高、重现性好、检测数据准确可靠,可作为牛奶中氯霉素残留检测的确证方法。由于大部分抗生素在高于230nm的光谱区无吸收,而在低于230nm的紫外区许多样本基质和流动相产生干扰,需衍生化后测定,限制了紫外检测器的应用。但是,大部分抗生素是手性分子,因此旋光检测器有很大发展潜力。旋光检测有以下特点:(1)选择性高,样本仅需简单提取即可;(2)灵敏度高,利用He-He激光作光源,灵敏度可达5~10uα水平;(3)可同时得到流出组分的比旋度[α],用以定性。目前,该方法已用于红霉素、庆大霉素、羧苄青霉素和吩羧青霉素残留的测定。

此外,光二极管阵列检测器(DAD)是近10年来HPLC最重要的突破。DAD可同时接收整个光谱区的信息,在色谱峰流出同时能进行每个瞬间的动态光谱扫描并快速采集信号,经计算机处理后得到色谱—光谱的三维图谱,信息量大大增加。一次进样可得到每个组分峰的定量、定性和纯度信息,灵敏度亦明显提高。

3.2.2联用技术

各种分析技术联用是现代兽药残留分析乃至整个分析化学方法上的发展特点。计算机的应用加速了这一趋势。联用技术可扬长避短,一般集分离、定量和定性(分子结构信息)于一体,因而特别适用于确证性分析。常见的联用技术,有TLC-MS、GC-MS、LC-MS、CZE-MS、LC-NMR、SFC-MS等。TLC-MS是最简单的离线联用技术。GC-MS已相当成熟,应用相对较多。但这些联用仪价格昂贵,远不如HPLC或GC那样普及。

MS无疑可作为HPLC的通用型检测器。使用微型柱(15×0.3cm id)和适宜的接口技术,如热喷雾(TSP)、微粒束(PB)等解决了LC与MS的连接问题;使用软电离技术,如快原子轰击(FAB)、场解吸(FD)等解决了难气化物质的离子化问题。LC-MS现在已进入实用阶段,其灵敏度较荧光检测器高1个数量级,能方便地对ng级的兽药残留组分进行检测与结构确证。LC-NMR还可提供待测物立体化学方面的信息。

LC/MS是除GC/MS之外的一种集高效分离和多组分定性、定量于一体的系统。LC/MS对高沸点、不挥发和热不稳定的化合物分离和鉴定具有独特的优势。色/质联用法由于实现了高效层析分离和检测联机,可用微电脑控制层析条件、程序和数据处理,其特异性、灵敏度和重复性均好,并可一次同时完成同一样本中多种药物及其代谢物检测。其分析方式有直接探头分析法、直接液体导入法、GC/MS、LC/MS联用法等。使用电子轰击离子化、化学电离、快速原子轰击、热喷雾电离、等离子体喷雾、粒子束电离、大气压化学电离(APCI)和电喷雾电离(ESI)技术对不同MS离子源条件下青霉素类药物分子碎片类型的特征已经作了大量的工作。另外离子阱质谱技术(MS/MS)也已用于鉴别青霉素类药物。如Straub等使用LC/ES/MS测定了牛奶中的几种青霉素残留。青霉素,邻氯青霉素与苄青霉素的最低测定限为3~5μg/kg。Kihak 等以NCI方式的LC/PB/MS技术成功地对牛奶中OTC、TC与CTC残留进行确证,方法检测限为0.02~0.05μg/mL。

3.2.3其它理化检测方法

牛奶中抗生素残留检测方法还有气相色谱法(GC)、高效薄层色谱(HPTLC)、超临界流体色谱(SFC)和毛细管区域电泳法(CZE)等。这些方法尽管在残留检测中不常用,但因其各自特有的性能,能弥补常用方法中不足之处。如GC有许多高灵敏、通用性或专一性强的检测器供选用,如氢焰离子化检测器(FID)、氯磷检测器(NPD)等,检测限可达μg/kg级;HPTLC的斑点原位扫描定量、定性和高效分离材料(Φ3~10μm)改变了常规TLC在灵敏度和重现性方面的不足,但保持了TLC的简便、快速和样品容量大的优点,可使用正相或反相板,分辨率几乎与HPLC相当,在抗生素残留的快速筛选性检测方面应用广泛;SFC可弥补GC和HPLC的不足,方便地连接各种灵敏的检测器(MS,ECD等);CZE是90年代以来研究最活跃的分析技术之一,兼有高压电泳的高速、高分辨和HPLC灵活、高效的优点,柱效高达105塔板/m。 Nishi等(1989,1990)使用CZE和MEKC成功地分离了十几个β-内酰胺类抗生素。CZE将在简化样本前处理、多残留分析和分析自动化方面发挥重要作用。目前CZE的主要问题是样品量太小,限制了检测的灵敏度。CZE-MS可能是最好的解决办法。

此外,随着接口技术的显著改进,质谱作为一种质量流速型检测器,正广泛应用于残留分析的检测中。电化学检测器也已用于检测邻氯青霉素、头孢菌素和青霉素。

3.3免疫法

目前药物残留免疫分析技术主要分为两大类:一为相对独立的分析方法,即免疫测定法(immunoassays,IAs),如RIA、ELISA、固相免疫传感器(soindphase immunosensor )等;二是将免疫分析技术与常规理化分析技术联用,如利用免疫分析的高选择性作为理化测定技术中的净化手段,典型的方式为免疫亲合色谱(immunoaffinity chromatogrphy,IAC)。与常规的理化分析技术相比,免疫分析技术最突出的优点是操作简单,速度快、分析成本低。以使用微量滴板的ELISA为例,免疫测定法取样量小,前处理简单、容量大,仪器化程度低,检测奶与GC/MS或GC/ECD相似,可方便地达到ng/g~pg/g级,分析效率则为HPLC或GC的几十倍以上。目前大部分抗生素已经建立了免疫测定法,如磺胺二甲基嘧啶、氯霉素、沙拉沙星、链霉素、四环素、莫能菌素等。

免疫分析能与其他技术联用。在联用方法中,免疫分析技术既可作为HPLC或GC等测定技术的样品净化或分离手段,如IAC/HPLIAC/GC、HOIAC/HPLC;也可作为其离线或在线检测方法,如HPLC/IA、TLC/IA、CZE/IA、SFC/IA、FIA/IA等,这些方法结合了免疫分析的选择性、灵敏度与HPLC、GC等技术的高速、高效分离和准确检测能力,使分析过程简化、分析成本下降,拓展了待测物范围。在HPLC/IA等分析中,IA一般作为离线检测方法。又称免疫图谱法(immunograms),适用于液相检测器无响应或分离困难的残留组分的检测。FIA/IA可以实现IA的动态、实时和自动检测,分析速度快,已发展为一种专门的免疫测定技术-FIIA。

ELISA试剂盒是目前奶牛场和牛奶公司使用最广泛、快速、灵敏的检测抗生素残留的方法。各类抗生素试剂盒为国外生产,这使得国内的奶及奶制品公司花费较大。如德国拜发公司生产的抗生素检测试剂盒,一个96次检测试剂盒要花3800元,每个样品的检测要花30~50元。对一家中小型奶制品企业而言,每年在抗生素等药物的检测上要花费20多万元以上。因此很有必要研制和开发出国产的试剂盒,以降纸成本,提高经济效益。

4.结束语

综上所述,鉴于牛奶中抗生素残留是涉及人类健康的公共卫生问题,应重视和加强检测工作,并努力研究发展一些简单、快速和便携化的筛选多残留分析技术;发展高效、高灵敏的联用技术和多残留组分确证技术,如LC—MS、CZE—MS;实现分析过程自动化或智能化,以提高分析效率、降低成本,保证消费者的健康。

谁将无抗奶进行到底--------------------------------------------------------------------------------

http://finance.sina.com.cn 2004年12月27日 12:05 39健康网

本报记者 刘金霞新国标有望叫停“有抗奶”

据知情人士透露,我国有关部门正在着手修订GB6914—86《生鲜牛乳收购标准》。修订版增加了11项检测指标,其中明确规定抗生素不得检出,并对检测方法和指标做出新规定

,Snap法(酶联免疫法)作为快速筛选法有望被写入其中。牛奶中抗生素残留指标的国标之路可谓几经波折。

因为抗生素对人体的严重危害,美国早在上个世纪40年代就对食品中的抗生素含量做了规定,不允许生产及出售抗生素含量超标大于5ppb的乳制品,此后发达国家纷纷立法控制食品中的抗生素残留。

在2001年12月我国正式加入WTO之前,农业部于当年9月发布了《无公害食品——生鲜牛乳》的行业标准,并当年10月1日正式实施。其中明确规定“抗生素不得检出”,但遗憾的是至今这个标准仍然只是行业推荐性标准。导致不少“有抗奶”依然可以堂而皇之地以“合格产品”的面目走上百姓餐桌。

2002年4月,乳业龙头光明率先在业内亮出“无抗”大旗与国际标准接轨,此后三元立即响应,“无抗”风波也迅速波及全国,不少知名乳品企业纷纷跟进。但同年7月底,“无抗奶”风波被有关方面叫停,不少跟进企业似乎就此“偃旗息鼓”,惟有光明和三元继续坚持“全面无抗”。

但即将修订出台的新国标无疑将有望为这场被指责为“炒作”的“无抗奶”风波正名。

记者还了解到,根据农业部去年4月发布的《牛奶质量安全推进计划2003年-2007年》,我国还将陆续修订GB5408.1-1999《巴氏杀菌乳》和GB5408.2-1999《灭菌乳》两个国标,要增加掺假项目、抗生素项目。此外,经过2年多的调研,《农产品质量安全法》今年年初已完成了《农产品质量安全法》的草拟工作,并送请有关部门审议。

谁将“无抗”进行到底

一个令消费者放心的“无抗奶”时代是否就此来临?

《中国奶业年鉴》前不久对市场上18个知名品牌的乳制品卫生状况进行了深入调查。调查结果显示,部分企业将抗生素残留不符合要求的原料奶加工成产品出售,欺骗消费者。某些品牌为满足产能、降低成本、提高整体效益,不惜将抗生素残留超标的原料奶转而去生产奶粉。

众说纷纭的“无抗奶”风波之后,谁真正将“无抗”进行到底?

有关专家介绍,目前我国比较常用的牛奶抗生素残留检测方法主要有TTC法(国标检测法)、和Snap法和高效液相色谱检测法等。Snap法9分钟(最快平均1分钟)即可获得量化结果。目前我国约有200多家企业和10多家监督部门和科研机构采用此法。

Snap检测仪器及试剂盒在国内的独家代理北京安普生化科技公司负责人在接受记者采访时介绍,目前我国行业排名前20位的乳品企业基本上都引进了Snap设备,其中率先推广“无抗奶”的光明采购的Snap检测仪和试剂盒数量均居业内之首,共配备32套Snap系统,伊利目前共有18套左右,三元8套左右,蒙牛在2002年无抗奶风波时曾经购进两套,均瑶、长富、佳宝等地方性知名品牌目前配备1套至3套不等。

安普生化相关负责人表示,2002年光明亮出“无抗奶”大旗后引起了社会各界的高度关注,当年Snap试剂盒销售额就由2001年的260万骤增至1200万,“无抗奶”风波被叫停后,2003年其销售额回落为900万。

相关数据显示,自2002年至今,光明每年都保持500多万元的试剂盒采购额;2002年伊利采购额为300万左右,去年和今年回落至200万左右;三元2002年采购额为200万左右,去年和今年回落至100万左右;蒙牛在2002年半年多的时间内采购100多万元,此后就停止了试剂盒的采购。据分析,Snap试剂盒销售回落的原因一方面是消费者对“有抗奶”的认识还不太充分,另一方面是国家现行相关政策标准对牛奶抗生素残留的重视程度还没有上升到强制性国标的高度,不少企业还没有真正感受来自市场和政府的双重压力。

“不过今年开始逐步回暖,有十几家企业新配备了Snap系统,试剂盒销售额预计可以与2002年的1200万元持平,蒙牛目前也重新开始和我们接洽做前期工作。”他表示,为真正和国际接轨,光明等知名企业早已将Snap法作为企业质控标准来执行,但令他忧虑的是,还有一部分企业使用Snap法不是出于乳品安全的立场,而只是为了将抗生素超标的与合格的原料奶区分开,以避免无法发酵造成更大的经济损失。

乳品安全洗牌招数升级

“检测技术和设备再先进,也永远只是手段而不是目的。标准再好再完善,如果执行不力也不会收到实效。”光明乳业总裁王佳芬在接受记者采访时表示,“无抗奶”首先考验的就是企业的奶源管理能力,它不仅检测企业是否真正对消费者负责,也考验企业能否可持续健康发展。

据了解,截至目前,光明已经在上海之外建立了近20个生产基地,在全国直接管理20多个牧场2万头奶牛,控制牛头数为31万头,每头奶牛均有详细的族谱档案和完备的健康记录。

分管质量的光明副总裁张华富表示,为保证收购的原料奶品质,光明以Snap法为门槛、采取了“胡萝卜加大棒”的管理举措。所谓“大棒”,是指对于抗生素残留检测超标的奶农、奶站或牧场实行惩罚,不仅拒收其生奶,由其承担相应检测费用;对多次违规者将被取消供奶资格。对于那些因管理不善而造成生奶抗生素残留超标或品质不稳定的奶户或奶站,光明则会派出自己的技术人员上门指导培训直到完全改进。

“我们一直坚持优质优价原则,如果生奶的质量高于国家标准,我们就会加价收购”。

“光明的‘无抗奶’管理可以说在中国市场上是最好的,这与光明推行的国际化战略和数字化管理有很大关系。”据安普科技相关负责人介绍,Snap法牛奶抗生素残留检测标准值为1.05,0.9 以下为一级,虽然1.05以下都算合格,但接近临界值就说明管理的并不太好,很容易超标。而光明2002年仅用了半年时间其检测数值就实现了0.7,去年就有99%达到0.4以下,这意味着完全达到了发达国家的先进水平。

新国标正式出炉后众多企业势必纷纷加强无抗攻势,光明还能继续风光引领新一轮“无抗风暴”么?

王佳芬表示,光明目前的工作重点是“优质奶”工程。“‘无抗’奶对光明来说只是一个起点。从我们的‘无抗奶’工程到黄曲霉素和细菌数工程,再到体细胞工程,都只是满足消费者需求的举措而已。”

三高、肥胖,如何预防疾病

三高、肥胖,如何预防疾病