当前位置:首页>

小孩子怎么可能会得抑郁症呢?

一些家长以为,抑郁症只是现代社会中大人们易患的疾病,自己的孩子还是个学生,怎么也得了这种病呢?其实抑郁症不分年长年幼,这些年更趋向低龄化,在大、中、小学生中都较为多见,而且又各有特征,与非病理情绪行为具有相似性,往往令人难以分辨。家长、老师及非专业人员,倘若发现孩子有下列情况,并持续了一定时间(3个月以上),脑子里就该多一个问号:他们是否患了抑郁症?

1.儿童抑郁症:

主要见于小学生,年龄范围在7-12岁之间。诱发因素有:在学校受到某些小挫折和委屈,听见父母吵架,有的女生发病在月经初潮阶段。

特殊表现:(1)情绪悲伤。变得经常哭泣,产生一些奇怪的念头,如“妈妈不要我了”,“老师不喜欢我了”,“没选上班干部”,“没得到小红花”,“我以前做过某某错事”等,有时会突然说出“活着有什么意思,死了算了”这种不着边际、令人费解的话来。(2)行为退缩。较长时间不去上学,对学校有种说不清理由的回避。无论家长如何做工作,孩子就是举步维艰。有的孩子也为耽误了课程着急,答应明天一定去上学,但到时还是不能去。(3)抑郁躯体化。孩子变得体弱多病,经常诉说头痛、胸闷、腹痛,不愿进食等,做检查没发现什么问题,按躯体疾病治疗或吃些补养品也不管用。

2.少年抑郁症。

见于初中学生,年龄范围在12-16岁之间。诱发因素有:自尊心受挫,家庭教育方式不良,父母离异,痴迷上网等。

特殊表现:(1)过分自责。当一两次考试成绩下降,别人超过自己时,就持续郁郁寡欢,脑子钻进“自己很差,以后周围的人会瞧不起我”的牛角尖中,任凭家人如何劝说,始终不能从痛苦中摆脱出来。(2)情绪偏激。经常发脾气,见什么都烦。吃喝拉撒睡等生活节奏变得缓慢和杂乱无章,无论家长指出的对否,总是以对抗的姿态加以反驳。(3)心理闭锁。变得孤僻,无言无语,一回到家就把自己关在屋子里,不与家人谈话交流,其内心想些什么,为何这样,说也说不清楚。(4)节食减肥。开始注意自己的身体,原本体重正常却偏要减肥,每天三餐小心谨慎,斤斤计较,当减得面黄肌瘦、无法学习时也不思悔改,抑郁与厌食形成恶性循环。

本站内容仅供医学知识科普使用,任何关于疾病、用药建议都不能替代执业医师当面诊断,请谨慎参阅

-

总交流次数

41

医生回复次数

22

患者:男 32岁

-

总交流次数

22

医生回复次数

13

患者:男 29岁

-

总交流次数

27

医生回复次数

11

患者:女 22岁

-

总交流次数

64

医生回复次数

28

患者:男 19岁

-

总交流次数

86

医生回复次数

41

患者:男 25岁

-

总交流次数

2

医生回复次数

1

患者:男 17岁

-

总交流次数

26

医生回复次数

15

患者:男 34岁

-

总交流次数

10

医生回复次数

5

患者:女 20岁

-

总交流次数

9

医生回复次数

7

患者:女

-

总交流次数

21

医生回复次数

14

患者:女

-

“我不要吃青菜,好难吃哟!”我可不可以只喝汽水不要吃饭呢?”上述的情境宝妈们是不是很熟悉?许多孩子都有挑食、偏食的问题,只要餐桌上出现他们不喜欢吃的食物,爸爸妈妈不是好言相劝,要不就是大声呵斥,逼得小朋友含着眼泪勉强下咽。为什么原本一个全家美好的用餐气氛,最后却是餐桌反倒成了亲子战场?相信很多人都不希望出现这种亲子对峙的局面,烦恼的爸妈们,只要你们多付出一些关怀和耐心,多运用一些技巧,应对小孩偏食还是有很多技巧的。

习惯建立,从断奶期开始

每个人对食物都有不同的偏好,适应能力也不一样,有些孩子喜欢尝试新的食物,对口味也能很快适应;但有些保守、胆小的孩子,就不愿意向没吃过的东西挑战,只要不合口味的食物就坚持不吃。其实,只要不是极端地挑食,爸妈不必太担心孩子会出现营养不良的问题。

因为当幼儿讨厌某种食物时,我们就可以其他的食物替代以维持均衡营养,而且,这也是小孩成长过程中都会经历的一个阶段。但是,幼儿期小孩挑食的问题一直持续下去,而不给予理会,也可能导致日后孩子上学后,无法与其他小朋友相处融洽的情况。

所谓偏食,就是对食物喜欢或不喜欢的激烈反应,和对食物选择有偏差的行为表现。挑食、偏食、拒食等都是孩子常见的饮食问题。

造成幼儿偏食原因大致可分为:

1、过度矫正或强迫进食

过分纠正孩子的偏食习惯,可能带给孩子过大的压力,反而会增加幼儿对此类食物的厌恶。所以,板起脸孔,让他没有一丝喘息机会地什么都吃的做法,只会造成反效果罢了。

2、不愉快的进食经验。

例如:被热汤烫到、被鱼刺梗住、口味太重、菜色单调等,也会影响幼儿对食物的印象,进而造成孩子拒吃或害怕的心理。

3、照顾者本身就有偏食的情形。

父母、家庭的饮食习惯,会对孩子的偏食造成影响吗?答案是肯定的。因为,幼儿的模仿力强,若瓣对象中有偏食现象时,往往无形中会影响幼儿不吃或讨厌某种食物,而表现出偏食的状况。

4、没有正确的营养知识。

因父母成熟的营养认识,造成孩子只吃双亲自认为的食物,久而久之便容易造成孩子偏食的现象。

如何让孩子什么都吃:

1、食物变化,改善偏食行为

如果小朋友只是偶尔不吃某些食物,不要马上断定他就是不喜欢,而是要隔天,换个外形、烹调方式再试试看,方法包括:

1、选用色彩鲜艳、图案可爱的餐具

把孩子不喜欢的食物放到可爱的容器中,不仅可以吸引孩子的注意力,也可能大为提高孩子吃的意愿。

2、更换花样烹食

同样的食材变换不同的的烹煮法、运用多样化的组合,在菜色的颜色、口感上作调整,让小朋友觉得鹇有趣,也更具吸引力。如将大力水手喜欢的蔬菜变成好吃的菠菜炒蛋;不讨好的青椒,改成酸酸甜甜的咕老肉;小黄瓜、胡萝卜,芹菜切片切丝,加上切碎的蛋白,加点沙拉,就成了一道爽口的沙拉了!将起司加热蘸着面包或水果吃,不也很特别吗?

3、改变食物的外观

许多孩子因为之前的经验,一旦觉得某种食物难吃,下次就不愿意再加以尝试了。此时爸爸妈妈不妨化有形为无形,让孩子在不知不觉中将该食物吃下。将小朋友讨厌吃的东西切碎、磨成泥、打成汁或以模型切割等方式改变形状,再加入其他食物一起烹调。例如对不爱吃蔬菜的孩子,妈妈可以试着改变形状,再加入其他食物一起烹调。

4、给食物摆个可爱的造型

在菜色上做点装饰,吸引小朋友的兴趣。譬如将炒饭加入青菜、蕃茄酱作点颜色变化,用模型或蔬菜把饭装点成凯蒂猫或比卡丘;把菜摆成花朵的形状;或将蔬菜切成可爱又可用手抓的形状等,只要多花点心思,都可以带给孩子新奇有趣的感受。

5、辅食青春双歧杆菌。小孩不爱吃饭,很有可能是积食、不消化,每天给孩子补充200亿青春双歧杆菌,就可以增加宝宝的胃肠道蠕动,避免消化功能紊乱和营养不良让宝宝胃口好起来!

-

作者 | 开心爸孔令凯

文章首发于 | 儿科医生孔令凯

最近秋天到了,树叶变黄了,有朋友开始问,为啥孩子开始有白头发了?是不是缺什么营养呢?要补充维生素或者微量元素吗?

好的,今天咱们说说。

简单粗暴版

大部分就是遗传导致的,问问孩子爸爸妈妈小时候咋样吧。

除非伴有其他生长发育问题、皮肤变白问题,其他都不用管,也不好找明确原因,等自己好就行了。

做到一切正常就行,比如正常的吃、玩、防晒、洗浴,然后家长别抽烟。

白发竟然比黑发更粗,长的更快,质地更硬。

一夜白头竟然是真的,虽然比较少,也不知道为什么会这样。

一 头发为什么有黑色或者黄色?

咱们中国人头发是黑色的,而国外人的头发还有黄色的或者红色的,这都是由于毛发内黑素的含量、性质和分布导致的。

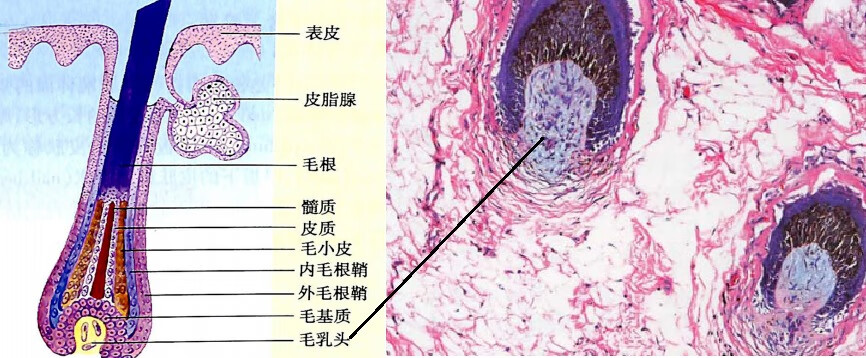

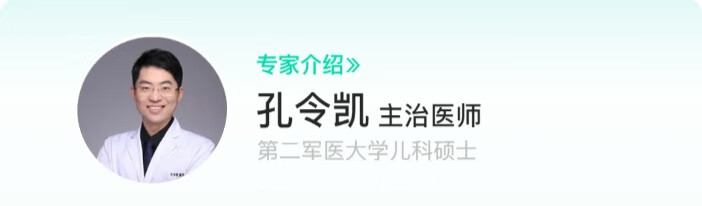

毛发露出皮肤的部分称为毛干,在皮肤内的部分叫毛根,位于毛囊内,膨大的部分称为毛球,就是下图右侧整个黑色膨大的地方,能看到里面黑黑的就是黑素细胞和黑素[1]。

这些黑素不断的被运输到毛发的皮质里,形成毛发的颜色,并且跟随着毛发穿出皮肤。

黑素有两种,一种是真黑素,是是黑棕色的,另一种是褐黑素,是黄红色的,是真黑素衍化而成的。

根据这些黑素在毛发里的含量多少和分布,人的头发就出现黑色、黑棕色、棕色、黄色、红色等颜色。

各种颜色,赏心悦目,很是好看哦。

二 为什么会有白发呢?

毛囊处黑素细胞少;影响黑素细胞生成黑素;或者影响黑素进入毛发的皮质中,都会导致出现白发。

随着年龄增长,老年人出现白发是因为黑素细胞逐渐减少,当然产生黑素逐渐减少,最后停止导致的。

其他情况下,比如过早出现白发,可能和遗传因素有关,导致部分毛囊处的黑素细胞少,自然产生的黑素也少导致的。

影响黑素的形成:黑素就是络氨酸,在酶(络氨酸酶等)的调节下,合成的一种化合物,这里如果络氨酸不足,比如在苯丙酮尿症时,就会出现头发变灰或变白;在络氨酸酶不足的时候,就会出现白化病,皮肤和头发都白。

铁、铜、锌等作为合成黑素的一些酶促,如果缺乏,也会导致毛发变白,这是大家怕孩子缺乏微量元素导致孩子白头发的原因。

B族维生素、叶酸等能促进氧化反应,增加色素,缺乏也会导致毛发变白,这是大家怕孩子缺乏维生素导致孩子白头发的原因。

外界的各种刺激,炎症问题,抽烟,精神压力等导致氧化应激损伤毛囊黑素细胞,或者影响激素水平问题,从而影响对黑素生成的调节,也会导致毛发变白,这也是家长们担心的原因之一[2]。

甲状腺激素能作用于毛囊,促进黑素生成,当甲状腺功能低下时,会出现头发变白。

三 儿童白发和营养有关系吗?

上面写了,如果孩子在一些微量元素缺乏、B族维生素缺乏时,会出现白发,但是这时白发肯定不是唯一问题,会出现其他的表现。

再加上只要是健康的孩子,正常饮食,这些就不会缺,所以,孩子们出现白发,和这些营养物质基本不会有关系,不要因为有几根白发,去补充这些东西。

目前明确和营养有关的一个白发疾病是Kwashiorkor,这是一种只摄入碳水化合物,而严重的蛋白摄入不足,导致的一种营养不良问题,会出现毛发营养问题,出现白发。

但是这个白发可不是主要问题,还会出现营养不良,手足水肿,肝脏肿大等表现。

四 儿童白发和压力、心理创伤有关系吗?

心理和情绪方面的压力,可能从影响激素水平,导致氧化应激等方面干扰黑素的合成,导致出现白发,甚至是一夜白发,这个见第10条。

但是对于儿童而言,没有明确证据证明这点,目前只是说可能有联系,但是如果3-4岁孩子,每天乐呵呵的,除了玩就是玩,那不用考虑这个问题。

对于面临亲人去世、严重升学焦虑等的孩子,如果在这个时候出现白发问题,可以考虑这个问题。

五 哪些儿童出现白发需要注意?

孩子单纯有白发,一点都不需要担心,但是如果孩子出现了以下问题,要就医:

不仅头发白,皮肤也白,考虑白化病、白癜风时。

头发颜色变淡、变白,同时小便有老鼠尿味道时,就医,这个是苯丙酮尿症,基本在新生儿就能诊断出来,不用等到头发变白了。

孩子除了头发变淡、变白,还有不是很活跃,喂养困难,生长发育落后问题,考虑有甲状腺功能减退时。

总结一句,如果孩子除了头发变白外,还有其他问题,那就让医生看一下。

六 儿童出现白发对孩子有影响吗?

出现几根甚至几十根白发,目前认为对孩子的健康没有任何影响。

但是如果家人过度担心,或者小朋友对其表示嘲笑,可能导致孩子有心理压力。

七 孩子出现白发,怎么办?需要补什么吗?

除了需要就医的那些情况外,就观察就OK了,因为大部分可能就是遗传问题,问问孩子爸妈小时候,是不是也有这种问题。

其他的,做到以下就可以了:

正常均衡饮食,什么都吃,不需要额外补充微量元素、维生素之类的,除了正常补充维生素D;

正常学习玩耍,保持心情愉快;

减少外界刺激,做好防晒工作;

不用刺激的洗浴用品,减少刺激;

家长别抽烟,尽可能减少这种刺激。

很可能过段时间,就自己好了,即使不变黑,不是也没啥影响嘛。

八 越拔白头发,长的越多吗?能拔掉吗?

不是的。看完上面的原理,就知道不是越拔长的越多。

因为拔除这根白发,不会影响其他头发的黑素,所以,不会导致白发越来越多,更不会刺激头发数量增多或者快速生长。

但是话也说回来,拔除这个白发后,也只能短暂的减少白发,因为后面生成的头发,可能也还是白色的。只要原因没解除,那新的头发里还是没有黑素,还是白发。

能拔掉吗?可以,但是有一点点损伤毛囊的风险,导致这个毛囊就不在生长新的头发了。

如果就几根,拔掉没啥大事,反正还剩下那么多呢,如果确实一点风险都不想有,那就在确保孩子配合和安全的前提下,用剪刀剪掉。

九 我们虽然白,但我们更壮啊!

白头发虽然颜色白,但是和黑发相比,他们长得更快,直径更大,硬度也更硬[3],这是因为生发基因和蛋白表达上调的结果。

所以,不是完全说白色头发就代表衰老的头发哦。

哈哈,这个可能是白发唯一牛的地方吧,但是我知道这点能干啥呢?奇怪的知识又多了!

十 真有一夜白头的情况啊!

之前确实认为,这种表现是不存在的,一夜白头,都是戏剧中的夸张表现,比如伍子胥一夜白头的典故。

在原理上认为这种情况不存在是因为,认为如果出现白发,就这根已经长出来的头发,发干已经是黑的了,就不变了,而是发根处现在开始没有黑素,从发根先开始白。

如果是新的头发开始变白,那全是白色,也是从发根开始白,并且一根头发一个月才长1cm左右,不会出现一夜白头的现象。

有研究[4,5]总结了196个毛发快速变白的例子,发现其中有44例是医生亲眼验证的,快速变白的病例。

在肉体极度疼痛或者恐惧和悲伤时,头发或其他毛发,在数小时-数天变成白色。

这种现象称为Canities Subita,或者叫overnight graying phenomena,就是一夜白头的意思。

有研究发现,这种头发变白,不仅从发根开始,同时也从发梢开始,变白速度能达到2天1cm甚至更快。

至于原理是什么,现在还没形成共识,有些认为头发内有空气,会通过影响黑素或者光学的方式将头发变白,有些认为这是一种弥漫性斑秃急性发作,咱们再等进一步的研究吧。

至少,知道了一夜白头是可能存在的。

哈哈,我知道这个能干啥?奇怪的知识又多了!

参考文献

[1].赵辨.中国临床皮肤病学.第2版.2017年.

[2].Kumar AB. Premature Graying of Hair: Review with Updates. Int J Trichology. 2018;10(5):198-203. doi:10.4103/ijt.ijt_47_18

[3]. H.I. Choi.Hair greying is associated with active hair growth.British Journal of Dermatology 165(6):1183-9

[4].Nahm M. Canities subita: a reappraisal of evidence based on 196 case reports published in the medical literature. Int J Trichology. 2013;5(2):63-68. doi:10.4103/0974-7753.122959

[5].Asz-Sigall, D. White hair in alopecia areata: Clinical forms and proposed physiopathological mechanisms. Journal of the American Academy of Dermatology. doi:10.1016/j.jaad.2018.12.047

本文转载自其他网站,不可二次转载。文章内容仅供参考,具体治疗请咨询医生或相关专业人士。如有问题,可联系jdh-hezuo@jd.com

-

39健康网5月18日电 据美联社报道,美国科学家最近得出结论,儿童之所以会转变成抑郁的少年是由于大脑中出现了某些突变的缘故。

美国心理健康研究院的朱迪斯教授发现,人脑负责高度抽象思维的部分是最后成熟的,这从一个侧面解释了少年人忧虑抑郁行为。她对人们的大脑进行了长达十年之久的扫描研究,研究的对

象包括从4岁的儿童到25岁的成年人。她的研究发现人在成长的过程中,大脑也经历了一个从后部向前部逐渐成熟的过程。最后成熟的部分是位于大脑前端的突出部,据称这个部分主要是负责推理和解决问题的。朱迪斯所在的美国心理健康研究院位于马里兰州的比菲斯达市。她在进行了相关的研究后评论说:“我们可以这样认为,少年人一些不成熟的行为可以归结为他们大脑前部的某些叶瓣还没有发育完全。”

现在研究已经证实婴儿在出生之初就已经具备了所有类型的脑细胞组织,这些结构直到接近成年时才逐渐被替换掉。而且在婴儿成形的前18个月内,脑细胞之间已经建立了相当复杂的联系。

这项研究的受试共有13人。脑细胞之间起联系作用的物质通常称为“灰白质”,此项研究就是观测人们成长过程中灰白质密度所出现的变化。研究表明,随着少年人的成长,灰白质的密度反而不断降低,这说明脑细胞之间的联系在不断减少。这个发现和原来的某些理论不谋而合。有理论称大脑逐渐成熟的过程中会减少一些神经细胞之间的链接,以便让剩下的链接得到加强。

朱迪斯教授说:“现在大家普遍认为儿童时期,大脑产生了过多的脑细胞之间的链接,但是随着儿童不断成长,这些链接不断消除。我们所进行的这个研究主要是为了揭示少年人大脑成熟的过程。结果表明大脑发育是一个从后向前脑细胞链接逐渐消除的过程。”她指出最后经历这一变化过程的是大脑皮层上的那些临时叶瓣。

朱迪斯教授还指出儿童大脑10多年的发育过程很大程度上重复了人类数百万年以来的大脑的进化程序。大脑进化最早的部分在人们大脑的发育过程中也是最早成熟的部分,但是象大脑皮层上的那些临时叶瓣,就是最后发育成熟的部分。最早发育成熟的部分主要负责的是人们基本的生活需要,例如控制人们四肢运动的部分;最后成熟的是负责思想和推理的部分。朱迪斯研究组还发现,控制人们右手运动的大脑左半球要比右半球优先发育成熟。这叶可以解释,在儿童开始上学的时候,大多数人都是用右手写字。

此项研究之所以具有重大的意义是因为它的发现有利于治疗精神分裂和精神抑郁等精神疾病。研究者称这些疾病的出现或多或少都是在大脑发育过程中出现了某些紊乱。

朱迪斯教授指出将来研究的重大是大脑成熟的过程以及在这一过程中可能出现的问题。她说:“要解释一些精神错乱问题,我们还要更加清楚的认识人类大脑正常的发育过程。”(章田)

-

脾虚是什么,中医里脾的作用是运化食物中的营养物质、输布水液以及统摄血液等。脾虚会导致运化失常,进而出现营养障碍,水液失于布散而生湿酿痰,或发生贫血等症。

脾虚的结果首先是营养不足,不管孩子是胖是度,都会感觉轻飘飘的没有力,肌肉没有正常发育起来。长期脾虚还会影响到肺,“脾吐生肺金,脾胃生发的“气”有益于肺气,肺气不足会让人体的毛发和皮肤受到影响,具体表现为皮肤干黄、头发无光泽等。有些小孩儿头发发黄干枯,这就是肺气不足的缘故。如果孩子长期脾虚,那么就不仅仅是这些问题了,孩子的整个体质都发育不好,身心健康会受到很大影响。

脾虚是一种不足之症,应对的方式自然就是“补不足”。可是在给孩子补脾之前,家长一定要弄清楚孩子脾虚是哪一种类型,不然一通乱补,很可能会运得其反。脾虚有两种类型,分别是牌阴虚和脾阳虚。分清了症型,给孩子补的时候才能够“对症下药”,才能取得令人满意的效果。

脾阴虛的特点

脾阴虚还有个说法叫脾精不足。脾胃为后天之本,人体各个部分都要依靠脾气散布脾精来滋养,所谓“脾精”可以理解为脾胃所运化的饮食中的营养物质。

饮食营养不足是脾阴虚的一种原因。但现代社会温饱回题已经解决,饮食均衡也受到大多数人的重视,如果饮食营养来源充分的话,脾精怎么会不足呢?往往就是因为孩子特別爱吃肉不爱吃蔬菜水果。因为肉类中的各种激素太多,进食过多的肉等于摄入了过多的激素,激素是阳性的,阳有余就害到阴,导致胃阴虚或者脾虚不运,从而造成没有足够的脾经可以布散。

脾阴虚5个外在表现

1、从中医的望闻回切角度逐一来看,望孩子面部,下眼袋明显肿大,与周围肤色相比微微发红,嘴唇则颜色鲜红,让孩子伸出舌头来,可以看到他舌头瘦小,同样颜色鲜红,尤其不正常的是舌苔很薄,甚至没有舌苔。闻倒是没有异常。

2、问孩子自己,他往往觉得自己眼睛干、口干、心烦、大便干爆、手心脚心都发热,喜欢喝冷饮。

3、问孩子家长可以知道孩子夜里盗汗,吃了饭以后孩子肚子鼓鼓的,半天下不去。

4、切孩子的脉象会有脉搏特別快、脉象躁动的特点。

5、脾阴虚的孩子闲不住,好像有多动症一样,整天又跑又跳的,有些家长觉得这孩子充满了活力,其实不是好事情。

图片来源于网络,如有侵权请联系删除

-

抑郁是心灵的感冒,每人都有抑郁情绪,不及时调节就会患抑郁症。抑郁症会成为病人沉重的负担,并带来严重的精神、情感和身体煎熬,对家庭、工作和社会都会带来损害。据统计,我国17岁以下的儿童青少年中,至少有3000万人受到各种情绪障碍和行为问题的困扰,抑郁症及自杀造成的负担之和已排在各种疾病的首位。尤其令人感到忧虑的是,近年来儿童青少年自杀呈明显的低龄化趋势,对此,家长、学校、社会应予以高度重视。

一、儿童行为突变应警惕

儿童还不具备和成人一样能全面用语言表达复杂情绪体验的能力,因此,行为的异常突变就成为儿童抑郁症的重要诊断标准。那么,儿童抑郁症有那些表现呢?

性格突变。当一个外向乐观的孩子突然变得沉默、自卑、内向、退缩时,或当一个文静、有礼貌的孩子突然变得急躁、容易激动、没礼貌,以及经常与家长和老师产生对立情绪时,就应考虑患抑郁症的可能。

学习突变。当一个一贯成绩优良,勤奋好学的学生突然出现学习困难,注意力和记忆力下降,上课不专心,作业完成困难,成绩急剧下降,以及自暴自弃时,一定要带他们去看心理医生,以便及时诊治。

失眠。儿童一般很少失眠,若一个孩子失眠、夜惊、多恶梦、睡眠中经常辗转反侧,且持续时间长达数月,日间精神萎靡不振,这就应警惕患抑郁症的可能。

二、及时治疗是关键

儿童抑郁症和成年人有较大的不同,容易被家长和老师忽视,因此,重视儿童抑郁症的早期识别和防治,就显得非常重要。导致儿童抑郁症的病因尚不十分清楚,但我们仍可从儿童的生活经历中找出某些原因。根据患儿发病的有关因素和症状特征,可以采取心理治疗,包括行为疗法、游戏疗法、暗示疗法等。同时要对患儿进行耐心的引导,帮助患儿克服情绪上的障碍,逐步培养其坚强健全的性格。要鼓励他们积极参加实践活动,改善情绪,增进与同学的交往,使他们更好地适应环境。同时,家长要学会正确地教育孩子,改善家庭环境,以减少对孩子心理上的不良刺激。

必要的时候,须在医生指导下对患儿进行药物治疗,家长切勿随便给孩子乱用药物。同时,家庭治疗必须贯穿治疗全过程。孩子的进步,离不开父母的配合,父母对孩子不要总是抱怨、打骂,对患儿的进步要满怀期待,并充满信心。坚持不断给患儿加油,而且要能够耐心地看待患儿的“过错”,给予宽容与引导。虽然治疗的过程中难免有反复,但只要坚持“给孩子尊重,多鼓励孩子”这条原则,就能还孩子一片明朗的天空。

-

作者 | 张银玲

文章首发于 | 心理咨询师张银玲微博

导语:好多孩子患有抑郁症,出现厌学,网瘾,人际交往问题。家长非常着急,其实这些问题是可以解决。不过确实需要一段时间.

下面是真实案例展示,希望给家长和孩子一些启示

性别:女,年龄:21岁 大一下半学期时开始休学至今 ,目前大二。

2019年4月12日,咨询师接到来访者母亲电话,自述女儿从上高三(2016年9月)起就陷入抑郁状态, 2017年2被北医六院诊断为中度抑郁症,目前正在服药期间,希望在心理咨询师的帮助下走出抑郁。

咨询经过:

本人自述:

我从小就学习好,班里、年级排名靠前,喜欢音乐、美术,中考结束后考入一所重点中学并一直排名在全年级前10名。

高二分班时,本来自己想进文科班学美术(艺术类),但父母认为自己的数、理、化成绩都很好,担心学美术未来不好找工作,坚持让自己上理科班!我心里虽然很不情愿,但迫于父母的压力只得进了理科班。

之后在班级里渐感压力过大,一方面想再向前冲几名,进入全年级前十名,一方面怕排名在自己后面的同学赶上自己,每天都处于极大的压力之下,开始失眠。

与同学处理不好关系,只有一个玩的好的女生,其他女生基本上都不跟自己来往,尤其难受的是,一个宿舍六个女生,其他五个很排斥自己,心情非常苦闷。坚持到高三,与母亲的关系越来越糟,不断吵架。

高三月考的压力也越来越大,每考完一次,就要大哭一场,坚持到2017年3月,实在无法在学校待下去,暂时回家复习。

2017年6年参加高考,考上一所一本,本人很不甘心,想复读再考,上985或211,但父母坚持让自己去上,于2017年9月入读大学。

大一期间,与同学关系处理不好,二大时开始挂科二门,无法适应学校各种要求,于2018年10月办理休学手续,回家静养。在母亲找我做咨询之前,已经跟三、四位咨询师做过咨询。

咨询次数:10 次及以上

案例类别:抑郁症

运用的技术:后现代疗法

咨询经过:

第一:赋能

咨询师采用后现代理论中叙事疗法技术,相信来访者是她生命的主人,带着一颗好奇心,去了解她是怎么在“抑郁”的影响下还可以参加高考并考上大学的。用正向的思考去替代她思想中“我不行,我什么都做不好”等负向的信念。

通过一个个“例外”故事的发现,赋予来访者能量,看到来访者内在的力量,看到自己有能力的一面,相信自己并没有想像中的那么差。

第二:进行自我探索,了解自己

当来访者开始看到自己的力量时,再从行为蓝图上升到意义蓝图,了解什么是“我”,我拥有什么样的特质、品德、能力、信念、理想等,我想让我成为什么样子?

第三:适当引入正念冥想

让来访者接纳自己,接纳自己当下所有的状态,允许自己所有状态出现,可爱的、不可爱的、糟糕的、讨厌的,当负向思维出现时,立即停止对自己的评价,让所有的观念都被自己看到和允许。

第四:调整亲子关系

来访者和父母的关系不好,上高中的时候上文理科是父母要求她读理科的,考大学的时候想复读,但是父母也要求她去上大学。

通过咨询发现她的父母是比较强势的,从小对来访者要求比较高,比较严格!他们的亲子关系是比较紧张的,感情也是疏离的,并不是很亲密。

采访者的人际关系不好和亲子关系紧张是有关系的,因为亲子关系是人际关系的基础,如果亲子关系有问题,那么和别人的人际关系往往也是有问题的。

他的父母比较强势对孩子要求比较严格,不尊重孩子的意愿,不和孩子平等的沟通,并且以为孩子好的名义为孩子作出选择。孩子这次患抑郁症对父母打击也是很大的,他们觉得自己的教育很失败!怀疑自己的教育出了问题。

在做孩子心理问题的咨询中,如果能联系到父母,我一般是联系父母,并且要求父母配合,这样的咨询效果往往会更好!

在咨询过程中通过和父母沟通改变了,他们的亲子相处和沟通模式,父母一开始多主动和孩子沟通并倾听孩子的心声,亲子关系得到改善,沟通模式也发生了很大变化。父母能够平等地和孩子沟通,倾听孩子的心声。

在和孩子的咨询中,鼓励孩子和父母沟通,并说出自己的心里话,学会适当表达对父母的情绪!来访者休学期间,安排他们进行一些共同的亲子活动,建议父母带她出去旅游!在我们共同努力和父母的配合下,来访者抑郁状况得到很大的改善。

第五:提升人际交往能力

人际关系问题是困扰来访者的一个重要问题,尤其在大学,学习不是那么重要了,而人际关系更重要了!

如果不会处理人际关系会容易被孤立,也容易出现孤独,抑郁、焦虑等情况!那么在咨询过程中会分析她在同学和寝室的关系,为什么会出现问题,应该该怎么做,返校之后,在现实的和人交往中提升她的人际交往能力,让她逐步觉得在寝室能够呆下去,最后和寝室的关系变得比较好,在学校上学感觉比较舒服的。

咨询时间:

从2019年4月开始,固定每周一次,经过七个多月的咨询,于2019年11月后重返大学,与同宿舍室友关系良好。现咨询仍然坚持,改为隔周一次。

经验感想

在咨询过程中,咨询师本人不急、不燥,用尊重、坦诚和爱陪伴来访者,允许她所有状态的出现,允许她成为她自己,允许她可以按照她自己的脚步来走她自己的路。

家长年龄大了,思想比较难改变,改变的过程是比较困难,一定要有耐心!但是家长的配合对于孩子的咨询真的很重要,这个努力是值得的!

温馨提醒:

抑郁症是一种心理疾病,孩子出现问题之后,家长往往比较着急,希望一次咨询就能解决问题。但心理疾病也是一种病,常言道:病来如山倒,病去如抽丝。心理疾病的治愈比生理疾病要难很多,往往需要进行系统咨询,才能逐步改善。

本文转载自其他网站,不可二次转载。文章内容仅供参考,具体治疗请咨询医生或相关专业人士。如有问题,可联系jdh-hezuo@jd.com。

-

青少年是抑郁障碍的高发人群。据报道,儿童青少年抑郁障碍患病率达23. 9%[1]。《健康中国行动(2019—2030年)》披露,每年接受精神心理疾病治疗的人群中,青少年约占四分之一。寒冬已至,人们肌体的新陈代谢和生理功能都处于抑制和降低状态,这也导致冬季成了抑郁症的高发期。

那隐蔽在暗处的抑郁障碍,正在吃掉我们的孩子。

“第一次看到那个孩子的时候,其实我挺心疼的。”

“她没有精神,也没有朝气……就好像是很久不见阳光的那种感觉。”

讲起这个故事的时候,朱晓敏医生深深叹了口气。

故事的主人公叫小安(化名)。她阳光开朗,自幼成绩优异,中考考上了当地最好的高中,还如愿上了重点班。妈妈说,她是个特别让家里省心的孩子,从不让人操心。

这是多少家庭都会羡慕和喜欢的孩子。可是一切都在升高中那年悄悄发生了变化。

01.亲爱的孩子,你怎么了?

小安妈一进诊室就抱怨道:“这孩子,跟以前完全不一样了!像变了个人!一回家就把自己锁进房间里,也不爱跟人说话了。” 语气既担心又焦急。

朱晓敏医生看着被家人硬推进诊室的小安。她的周身都笼罩着一层阴郁,与这个本该熠熠生辉的年纪格格不入。

通过了解,朱晓敏医生才知道,自从上了高中之后,小安的成绩就直线下滑,性情大变,不爱跟人交流,也没了精神,在学校老师的建议下,小安妈就把她带来这里了。

在起初的交流中,小安的防御心很强,她就像一只敏感、易受惊的小鹿,对待外界的一切都十分警惕。在朱晓敏医生的一步步引导下,她才开始慢慢说起自己的事。

其实,糟糕的情绪根本就不是从上了高中才有的。疫情期间,还在上着网课备战中考的时候,小安的情绪就开始出现问题了。小安不喜欢网课,她觉得上网课影响了自己的学习状态,可是迫于疫情,又无法回到学校;另一面,中考就像一个洪水猛兽,汹涌而来,不给一丝退路。巨大的压力,逐渐消解了小安的自信,伴随而来的是持续而煎熬的低落感。

中考超常的成绩发挥,让一切看上去都开始向好的方向发展了。但自从上了高中,同学间的激烈竞争、老师日日不停的学习动员,扑面而来的高考压力又再次让小安不堪重负。再看看家中的父母,父亲整日都在忙工作,根本没有时间管自己;而更年期的母亲,更是情绪化地让人心累。小安变得吃不下也睡不好。

黑色的情绪终于彻底吞噬了小安。她不再快乐了。

小安说:“有时候我会想,不然就离开这个世界算了。”

朱晓敏医生给小安做了SDS抑郁自评量表,78分,重度抑郁。

知道确诊结果的小安,似乎松了一口气。

“哦,原来我是生病了。”小安喃喃道。

02.亲爱的孩子,生病不是你的错

针对小安的病情,朱医生开了药物,给她安排了定期的心理治疗。起初小安妈顾虑很多,并不愿意给孩子用药,希望只借助心理咨询解决问题。但考虑到小安的病情比较严重,朱医生在诊疗中又反复地去劝解家长,帮助他们了解抑郁症,逐渐接受药物。

为了避免小安被学校的老师和同学“另眼相看”,朱医生在开给小安的请假条上没有提到“抑郁症”,只在病因处写了“情绪问题”。

在治疗过程中,小安的情况还会经常反复。而且,病中的她仍然面临着繁重的课业压力。高中一周六天都在上课,余下一天还要完成作业。小安上进心很强,情况好一些的时候都会坚持上学,为了不落课太多,还常常要抽时间补习。

时间滚滚向前,生活还在继续,没有什么会因为“你生病了”或者“我生病了”就因此按下“暂停键”。对于孩子也是一样,而他们明明才那么小。

青少年抑郁症往往脱不开原生家庭的影响。据朱晓敏医生介绍,小安的抑郁带有一定的遗传性,她的外婆和姨妈都有同样的问题。小安的妈妈倒是好一些,有些情绪化,还达不到疾病的状态。只是小安的爸爸总是忙于工作,自打小安来就诊,她爸爸一次也没出现过。小安的病情、家里的大事小事全部落在小安妈一个人身上,那些被积压却没有出口的负面情绪,都在生活的点点滴滴中影响着孩子的成长和心理健康。

朱医生指出,小安父母的相处模式是存在问题的。小安的父亲常不在家,就难免小安的母亲要抱怨,更何况是在女儿生病期间,做母亲的就会更加焦虑。如果小安的爸爸能多关心一下她的妈妈,两个人一起分担孩子治疗中的恐慌情绪,父母之间关系好了,家庭的包容度就能提升,家庭的氛围就会转好。

家庭成员之间的关系和彼此的情绪是相互影响的。有学者研究表明,家庭亲密度高有助于减少青少年的抑郁情绪;反之,低家庭亲密度的青少年,其抑郁情绪较多。且低家庭亲密度的家庭常伴随着争吵、冲突、矛盾,这样的家庭氛围会破环青少年对情绪唤醒和情绪组织的调节能力,进而会增加青少年的抑郁情绪并进一步增加其行为问题[2]。此外,研究反复表明,家庭消极环境不仅会导致青少年在家庭里的情绪功能失调,也会影响青少年在家庭之外的冲突情境中的情绪和行为反应失调[3]。

03.亲爱的孩子,你不是一个人

据世卫组织统计数据,全球约有3.5亿人患有抑郁症,每年约有20万人因抑郁症自杀,抑郁症正在成为仅次于癌症的人类“第二大杀手”。

2019年有研究报告显示,中国抑郁障碍终身患病率达6.8%。也就是说,超过9500万中国人一生当中得过抑郁症。

而据《健康中国行动(2019—2030年)》披露,每年接受精神心理疾病治疗的人群中,青少年约占四分之一。

每一份数据都在表明,在我们生活的这个地方,抑郁症患者的数量正在逐步走高,患病年龄却越来越小。越来越多本应奔跑在阳光下的少男少女,正在被抑郁夺去青春的光彩与色泽。

像小安一样的孩子,可能就生活在我们身边。

孩子们的心理健康需要全社会都关注。日前,国家卫健委发布《探索抑郁症防治特色服务工作方案》。要求到2022年,公众对抑郁症防治知识的知晓率达80%,抑郁症就诊率在现有基础上提升50%。

朱医生指出,虽然现在中学基本配备了心理辅导老师,但尚未提供定期的心理健康课程,没有形成系统的辅导体系。目前青少年面临的学业压力与日俱增,因而学校对于青少年的心理健康教育必须要跟上。

对于家庭而言,得不到恰当解决的父母冲突易于导致或加剧青少年的抑郁、焦虑和痛苦。为人父母,既没有“资格考试”,也没有“上岗培训”,为了未来家庭的幸福和孩子的健康,青年夫妻应该在结婚生育前就培养起双方对于未来家庭生活的责任感和安全感,给孩子提供一个适宜成长的和睦环境。

孩子们都还小,不要偷走他们的快乐。

其实最好的家庭,无非就是孩子在闹,你在笑,如此温暖过一生。

最后,我们希望这世上的每一个孩子都能一生向阳,温柔坚定,快乐安康。

本文作者▼

参考文献:

[1] Wang L,Feng Z,Yang G,et al. Depressive symptoms among children and adolescents in western China: an epidemiological survey of prevalence and correlates[J]. Psychiatry Res,2016,246: 267-274. doi: 10. 1016 /j. psychres. 2016. 09. 050 转引自刘亮,王艳波,吴佳佳,赵旭东.青少年抑郁障碍患者对家庭治疗中起效因素的体验[J].中国心理卫生杂志,2020,34(06):475-481.

[2] 王建平,喻承甫,刘莎,李文倩.家庭亲密度、抑郁与青少年网络游戏成瘾的关系:COMT基因rs737866多态性的调节效应[J].兰州大学学报(社会科学版),2020,48(04):143-149.

[3] Davies P T, Cummings E M, Winter M A. Pathways between Profiles of Family Functioning, Child Security in the Interparental Subsystem, and Child Psychological Problems[J]. Development and Psychopathology, 2004, 16(3): 525-550.

-

儿童还不具备和成人一样能全面用语言表达复杂情绪体验的能力,因此,当儿童出现抑郁症的时候要及时的治疗,那么为什么儿童会得抑郁症?儿童抑郁症有那些表现呢?据统计,我国17岁以下的儿童青少年中,至少有3000万人受到各种情绪障碍和行为问题的困扰,抑郁症及自杀造成的负担之和已排在各种疾病的首位。尤其令人感到忧虑的是,近年来儿童青少年自杀呈明显的低龄化趋势,对此,家长、学校、社会应予以高度重视。下面小编就来给大家说说导致儿童抑郁症的原因,千万不能被忽视了。

虽然引发儿童抑郁症的病因有多种,但最重要的还是精神压力。不少患者幼年时期心理素质较差,自尊心很强,但又很脆弱,心理不稳定,遇到困难就容易产生精神压力。如果儿童长期处在这样的重压之下,那么一个微小的挫折就有可能摧毁其精神,让他们患上抑郁症。

1、学习方面的压力

大体上说,每一种学习障碍都会导致情绪问题,都会使儿童对自己的能力产生怀疑,使自己的信心发生动摇,并感到沮丧和忧愁。而这些情绪问题又会进一步影响学生的学习,从而形成恶性循环。有些学习成绩一贯很好的儿童,由于某一次考试成绩不好,也可能发生抑郁症。

2、父母或老师管教方式不恰当

当孩子出现成绩滑坡或犯错误时,没能得到父母和老师的谅解、鼓励,而是遭受到严厉的教训、责骂,甚至体罚,这样极易摧毁孩子脆弱的自信,重创他们的自尊,让他们害怕见到父母或老师,陷入过度担心、害怕的状态,这样就容易发生孤僻、沉默、自卑等抑郁情绪。

3、理应激事件也是诱因

如失去亲人、父母离异、缺乏家庭温暖,以及遭到虐待、抛弃等。

4、家族遗传性因素

在儿童抑郁症的发病中起一定作用,约50%的抑郁症儿童的父母中至少有一人曾患抑郁症。抑郁症儿童在发病以前,个性往往比较倔强、违拗,或表现被动、无能、依赖和孤独。

5、性格因素

孩子的性格因素会产生儿童抑郁症,在所有的抑郁儿童中,那些性格过于内心、自尊心过强、心理素质较差的儿童发生抑郁的比例高于那些活泼开朗的儿童,这些儿童一旦遇到一点困难、挫折其内心的精神压力就会过大,长期下去,很容易引发儿童抑郁症。

6、社会因素

社会因素会使儿童产生抑郁症,有调查显示,患有抑郁症的儿童其所受的来自外界的刺激要高于正常的儿童5倍之多。如过度的惩罚受虐、缺乏家庭的温暖、父母的离异、死亡、遭受意外灾害等对儿童的强烈刺激,使得儿童稚嫩的心灵和臂膀乃至生命之无法承受,导致儿童精神抑郁甚至失常,引发儿童抑郁症。

-

作者 | 周风云

文章首发于 | 儿科医生孔令凯

「您的孩子缺乏安全感啊!」

最近很多幼儿园都开学了,孩子们也开始了他们的幼儿园生活。在这个时期,当父母领孩子去上幼儿园的第一天的时候,必定有一些孩子会躲在妈妈身后,不愿意与前面这位陌生的老师见面,有时还会紧紧地握住妈妈的手不愿意松开。

这时候,如果被其他人看见了,就免不了一些人会对孩子做出这样那样的评价。说的最多的,通常就是「缺乏安全感」。

到底「安全感」这个说法是从哪里来的呢?这样「胆小」的孩子真的缺乏安全感吗?

一 不一定!因为还有其他可能性呢!

在临床中,我们不能单单因为患者说胸闷就立马诊断为心肌梗塞,我们也不能单单因为听到有人说肚子痛就诊断为阑尾炎。

同样的,在心理学里,我们也不能单单因为有粘人、胆小、暴力等表现就直接判断孩子缺乏安全感。

这是因为,有很多其他原因可以让孩子做出同样的表现,比方说,这可能是因为母子的分离焦虑,也可能是因为孩子天生就是慢热型气质,甚至可能是因为老师看起来不友好。

安全感,只是其中的一个可能性而已。

所以父母们千万不要因为孩子的这些表现而感到焦虑、自责或者愧疚。不论是谁,只通过几分钟的接触就做出「安全感缺乏」的评价肯定是不正确的。

二 当然,这里不得不说什么是「安全感」

现在很多人都知道,当宝宝出生后,医生们都会尽量让新生儿与妈妈进行肌肤接触并鼓励妈妈们进行母乳喂养。

这样做,一方面是因为新生儿在出生的第一个小时内会比较清醒,因此可以保证新生儿能够吸吮到足够的母乳;另外一方面就是,这样做可以增加母子双方的情感联结。

而这个情感联结,恰恰就是建立安全感所需要的基础。

第一次提出这个观念的,就是著名的精神科医生和心理分析师约翰·鲍比(John Bowlby)。他认为,母亲对孩子的需求的回应速度和质量会影响到孩子的安全感建立。

这个观点,正是目前在心理学界内很流行的「依恋理论(attachment theory)」。

根据目前已经被其他研究者优化修改过的「依恋理论」,通过长期观察孩子的主要行为表现,孩子们可以被分成 4 类:

1. 安全型依恋(secure attachment)

属于这种类型的孩子会把父母当作自己的「安全基地(Secure Base)」和「避风港(Safe Haven)」,所以当父母在场的时候,孩子会自由地探索陌生的环境,也能自信地与陌生人说话或者玩耍;而当父母离开了,孩子就会感到有一些沮丧,但是只要等父母回来后抱一抱,孩子就能很容易地被安抚。

毕竟,这些孩子们知道,只要父母在附近,自己有需求、遇到危险了或者害怕了的时候就能随时回到父母身边。

通常来说,这类孩子的适应能力非常强,所以当这类有安全依恋的孩子长大后,他们会有更高的自尊心和更好的自立能力,而且他们比较不容易受到焦虑和抑郁的影响,因此这些孩子也能够在未来更好地建立社会关系。

2. 焦虑-抵抗非安全型依恋(anxious-resistant insecure attachment)

属于这种类型的孩子会特别粘父母,因此即使父母在场,他们也不太愿意去探索陌生的环境,更不愿意与陌生人打交道。

他们所需要的就是「绝对的安全」,因此一旦父母离开了他们就会哭闹不止,而当父母回来的时候,他们会希望在父母身边但是会拒绝父母的安抚,甚至会「下手」打父母。

所以,这种类型的孩子也叫做「矛盾型依恋(ambivalent attachment)」,因为他们太矛盾了,都不知道要不要父母的安抚。

3. 焦虑-回避非安全型依恋(anxious-avoidant insecure attachment)

属于这种类型的孩子反而不怎么会去粘父母,也不会因为父母的离开而感到焦虑,更不会因为父母的回来而感到不同。

所以,这些孩子对所有人都是同一种表现——冷漠。他们不单单会对任何人表现出冷漠,还会对陌生的环境也感到冷漠,都不会怎么去探索,也不会表现出什么感情。

而且,如果这些孩子哭了,任何人都可以轻松地安抚他们。也就是说,他们并不需要通过特定的人来得到安慰。

因此,这些孩子表面上看起来很独立、很我行我素,但是其实他们的内心并没有任何安全感。他们只是屏蔽了自己的感觉而已。

4. 紊乱/迷失型依恋(disorganized/disoriented attachment)

最后这一种是后来才加上的。属于这种类型的孩子缺乏一种固定的反应方式,有时会像抵抗型那样特别粘父母,有时却会像回避型那样冷漠。

这种类型是所有类型当中最不理想的,因为虽然前面两种非安全型依恋并不是理想的依恋,但是那都是孩子应对这个世界的特定方式,因此如果说父母是孩子为了了解自己的一面镜子,在这种类型里,孩子看到的镜子是支离破碎的。

这些就是依恋理论里的 4 种类型。通过了解这 4 种依恋类型我们就可以悟出,只有当父母给孩子建立起了足够的安全感,孩子才能够放开地去了解这个世界。

三那父母的回应会怎么影响孩子的安全感呢?

其实,鲍比不仅仅把孩子们归类到了这 4 中依恋类型中的一种,他的团队和后续的研究人员也试图找出父母的育儿行为与每种类型的联系。

他们成功了!研究人员发现,要让孩子能够真正地独立,必须先给孩子建立起一个安全的依恋。而这,靠的就是父母是否能够及时地、适当地满足孩子早期的需求。

注意,这里有两个关键词:及时、适当。单单快速地回应是不能够给孩子建立起一个安全的依恋的,孩子还需要父母提供正确的回应。

那什么是及时适当的回应呢?举个例子,如果父母听到自己的宝宝哭了,自己应该做的就是立马去照顾宝宝并解决掉宝宝的烦恼,而不是努力地、一味地安抚宝宝。

毕竟,如果宝宝是因为饿了而哭闹,或者说是因为拉粑粑了所以不舒服,虽然父母可以通过抱、摇、轻拍等方式使得孩子停止哭闹,但是这只是回避了问题,问题并没有真正地得到解决。

父母的这种不适当的,或者不及时地回应,反而会让孩子得不到安全感,长期这样就会形成焦虑-抵抗非安全型依恋。毕竟,孩子会逐渐发现,只有当自己的哭闹足够强,才能引起你的重视。

而如果当孩子在哭闹的时候,父母一直坚持「哭了不抱, 不哭才抱」的态度,这就可能会让孩子形成焦虑-回避非安全型依恋。这是因为,孩子已经绝望了,孩子知道无论如何跟父母沟通都无法得到父母的回应的。

他们最终会发现,只要自己不表现出任何期望,自己就不会失望难过。所以,他们会把自己的心封闭起来,不流露出任何感情。

最后,如果父母在婴幼儿出生前后因为受到过极大的创伤所以极度地抑郁,比如刚好遇到亲朋好友的离世,父母的这种消极态度会影响到孩子对这个世界的应对能力,因此孩子会表现出紊乱/迷失型依恋。

四我看我孩子就没有安全感,怎么办呢?

之前说过,不同孩子的同一种行为,原因可能不尽相同,而且如果这样的行为表现只是偶尔出现的话,那就更不能因此归因到安全感上。

但是如果父母通过上面的描述,觉得自己的回应方式有改进的空间,那我是赞成父母去调整自己的行为的,而且这样也许还能改变孩子的应对方式。

要做到及时、适当的回应,这意味着父母应该做到两点:

调整自己的敏感性,以此能够更早地接收到孩子发出的需求信号。

调整自己的回应方式,去思考孩子真正需要什么,而不是自己需要怎么做。

一个很好的调整方式就是多跟孩子玩一些需要团队协作的游戏。比方说,对于年龄较小的孩子,可以把孩子的一条腿与自己的一条腿绑在一起,与另外一个团队比赛谁先到目的地;对于大一点的孩子,父母还可以与孩子在同一个团队里玩大富翁,或者踢足球、打双人羽毛球。

这些团队游戏都需要父母变得更加敏感并做出正确的回应。通过多次地这样玩,不仅能够让父母的回应变得更好,而且也能够逐渐提升孩子的安全感,父母和孩子之间也因此会有更好的默契。

总 结

虽然我们不能单单通过孩子的某一种行为就判断为安全感的缺乏,但是早期的依恋关系对安全感的建立相当的重要。

而这,跟父母对孩子的回应速度和质量都有关系。所以,父母是否能够及时地、适当地进行回应,可能会直接影响到孩子未来的行为举动。

不过,父母不要因为自己一次两次地没有及时地回应而感到内疚,因为只有长期地、持续地保持同一种回应才可能会影响到孩子。

如果觉得自己的回应方式可以改进,一个调节自己的回应方式很好的办法就是,多跟孩子玩需要团队协作的游戏。

这样做,父母不仅会变得更加敏感并做出适当的回应,还能提升孩子的安全感,父母与孩子之间的默契也会变得更好。

参考文献

[1]Bowlby J. Attachment and loss: Vol. I: Attachment. London: Penguin Books. 1971. ISBN 9780140212761.

[2]Bowlby J. Separation anxiety. Int J Psychoanal. 1960;41:89-113.

[3]Aronoff J. Parental Nurturance in the Standard Cross-Cultural Sample: Theory, Coding, and Scores. Cross-Cultural Research. 2012;46(4):315–347. doi:10.1177/1069397112450851

本文转载自其他网站,不可二次转载。文章内容仅供参考,具体治疗请咨询医生或相关专业人士。如有问题,可联系jdh-hezuo@jd.com

-

精神疾病、神经性厌食呕吐、睡眠障碍等情况下都需要进行心理治疗。

1.精神疾病:包括抑郁症、焦虑症、恐怖症、强迫症、疑病症、癔症等。这些精神疾病会导致患者出现严重的心理问题,如情绪低落、焦虑、恐惧、强迫观念和行为、对身体状况的过度担忧等。心理治疗可以帮助患者调整心理状态,缓解症状,提高生活质量。

2.神经性厌食和神经性呕吐:神经性厌食是以厌食、消瘦、闭经、虚弱为特点的女性心理疾病,而神经性呕吐是一种反复餐后呕吐,但不影响食欲、体重为特点的疾病。这两种疾病都可能与心理因素有关,心理治疗可以帮助患者调整饮食习惯,缓解呕吐症状,恢复身体健康。

3.睡眠障碍:包括进睡困难、易醒、早醒、夜惊、梦呓、夜游几梦魇等。睡眠障碍不仅会影响患者的身体健康,还会导致日间功能障碍和情绪问题。心理治疗可以帮助患者找到睡眠问题的根源,调整睡眠习惯。

若患者出现上述情况,医生可能会建议进行心理治疗。不过在选择心理医生的时候,一定要选择正规专业的心理医生,根据症状选择合适的治疗方案。