当前位置:首页>

需要重视结直肠癌肠镜筛查

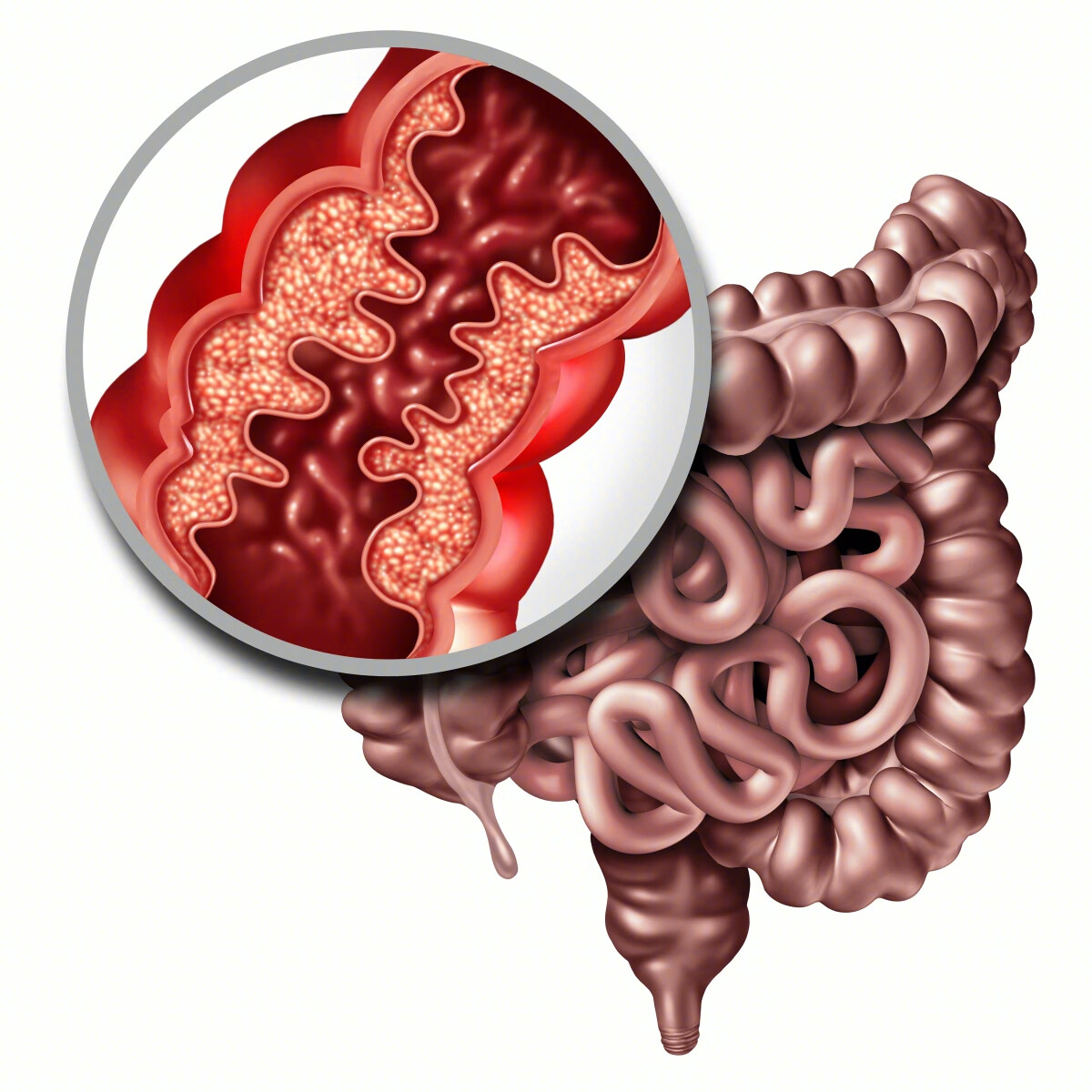

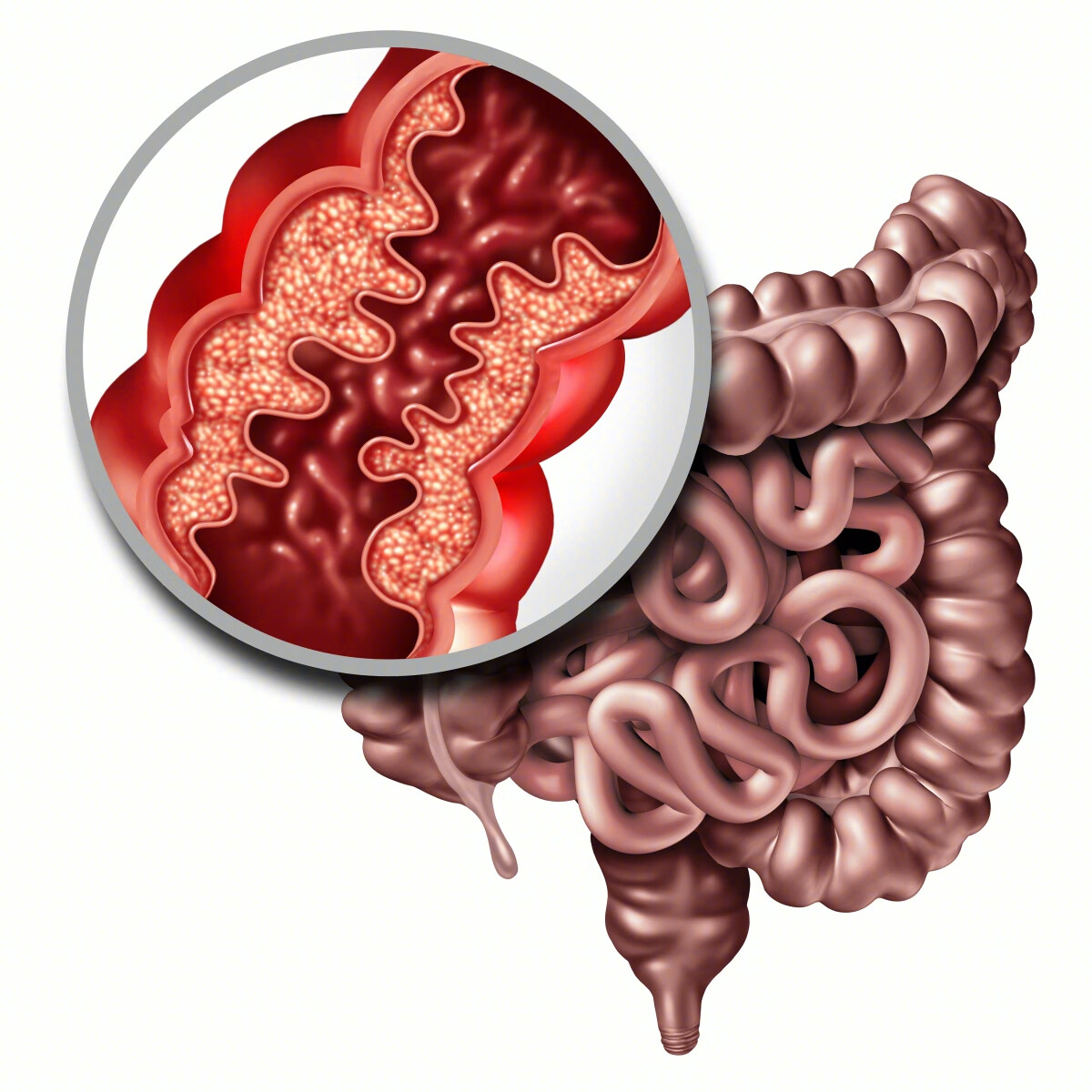

结肠癌和直肠癌(简称结直肠癌)是我国常见的恶性瘤之一,其发病率逐年升高。结直肠癌的预后与早期诊断密切相关,多数早期结直肠癌可以治愈,5 年生存率可达 90%,而晚期则不足 10%,筛查有助于结直肠癌的早发现、早诊断和早治疗,这是预防结直肠癌和降低结直肠癌累积死亡率的有效手段。结肠镜筛查是早期诊断的主要手段。

筛查方法可大致分为 2 类:结肠镜和粪便检查。

结肠镜是通过内镜和影像学检查可以检测到早期癌症和息肉。目前,结肠镜被认为是最完整的检查手段,可以检查全部大肠、去除息肉,是评估其它检查手段有效性的金标准。但存在一些限制,包括相对侵袭性、需要饮食准备和肠道准备、检查需要耗费大量时间(通常需要一整天)。内镜检查需要知情同意,内容通常包括麻醉、检查相关风险如穿孔和出血等。

粪便检查,如潜血、粪便 DNA 检测,用于在粪便标本中检测癌症的征象。与肠镜检查不同的是粪便检查不具有侵袭性,也无需肠道准备,但粪便检查发现息肉的概率很低,敏感性也较差。

结合美国 NCCN 2013 年发布的结直肠癌筛查指南,2014 年制定了“中国早期结直肠癌及癌前病变筛查与诊治共识”,对所有成年人进行风险评估,并根据危险程度将其分为一般风险人群和高风险人群。

高风险人群:

- 有以下任意一条者视为高风险人群

- ①大便潜血阳性

- ②一级亲属有结直肠癌病史

- ③以往有肠道腺瘤史

- ④本人有癌症史

- ⑤有大便习惯的改变

- ⑥符合以下任意项者:慢性腹泻、慢性便秘、黏液血便、慢性阑尾炎或阑尾切除史、慢性胆囊炎或胆囊切除史、长期精神压抑,有报警信号

一般风险人群:无上述任意一条者。

对于家族史不详者于 40 岁开始考虑进行结直肠癌筛查,一般风险者则于 50 岁开始,筛查终止于 75 岁,因为对于高龄人群的筛查未见明显生存获益。

推荐规范化全结肠镜检查作为筛查的精查手段

对于无异常者筛查的间隔时间不应超过 10 年;对于有一级亲属家族史者建议 40 岁开始筛查,以后每 5 年 1 次;对于以往有肠道低风险腺瘤史者在治疗后 5-10 年内复查肠镜,高风险腺瘤史者在治疗后 3 年内复查肠镜,如果第一次复查未见异常可以延长随访时间间隔至 5-10 年;对于结肠癌根治术后 1 年内复查肠镜,以后每 2-3 年复查肠镜,对于直肠癌根治后患者前 3 年内每 3-6 个月复查 1 次肠镜,以后每 2-3 年复查 1 次肠镜,对于有子宫内膜癌以及卵巢癌的患者建议自诊断之日起每 5 年进行 1 次肠镜检查,对于炎症性肠病的患者在症状出现以后 8-10 年开始筛查。

本站内容仅供医学知识科普使用,任何关于疾病、用药建议都不能替代执业医师当面诊断,请谨慎参阅

-

总交流次数

31

医生回复次数

23

患者:女 1岁4个月

-

总交流次数

2

医生回复次数

1

患者:女 67岁

-

总交流次数

5

医生回复次数

4

患者:女

-

总交流次数

33

医生回复次数

16

患者:男 28岁

-

总交流次数

54

医生回复次数

36

患者:女 2岁

-

总交流次数

6

医生回复次数

3

患者:女 40岁

-

总交流次数

67

医生回复次数

41

患者:男 21岁

-

总交流次数

4

医生回复次数

2

患者:女 12岁

-

总交流次数

63

医生回复次数

33

患者:男 26岁

-

总交流次数

72

医生回复次数

40

患者:女

-

2018年5月份,美国癌症学会(American Cancer Society, ACS)发布了一项最新指南[1],推荐意见指出, 一般人群从45岁就可以开始结直肠癌的筛查(有条件推荐),50岁以上人群定期筛查结直肠癌是强推荐。指南还指出:① 身体健康、未来预期寿命超过10年的人群,应持续筛查至年龄75岁;② 针对76岁至85岁的人群,临床医生可根据患者意愿、预期寿命、健康状况和既往筛查情况,制定个体化筛查策略;③ 年龄大于85岁的人群,不推荐继续进行结直肠癌筛查。

结直肠癌筛查的方法有:每年进行粪便免疫化学检测;每年进行高灵敏度愈创木脂大便潜血测试;每三年进行一次多靶点粪便DNA检测;每10年进行一次结肠镜检查;每5年进行一次CT结肠造影检查;每5年进行一次柔性乙状结肠镜检查。

ACS新指南引争议

如果按照这个新指南提出的筛查建议,美国可进行结直肠癌筛查的人群数量增加了2200万,指南发布后也引起了关于筛查风险获益以及对医疗资源影响的讨论。

50岁以下人群结直肠癌筛查的直接有效性证据很少,大多数证明结直肠癌筛查益处的随机对照试验(RCT)证据都是针对50岁以上的人群。这次指南更新的内容是基于2017年一项对SEER数据库(注:美国权威的癌症统计数据库)的分析结果[2],显示 从2000年到2013年,40-49岁人群结直肠癌(即早发结直肠癌)发病率相对增加了22%,从5.9例/10万人年增加到7.2例/10万人年。虽然看起来数字增加了,但是 众多专家对提前筛查年龄持批评态度,因为50岁以下的人群发生结直肠癌的绝对风险依然非常低,而且缺乏支持这个年龄组进行筛查有效的有力证据。

修订后的这一指南建议,并未考虑提早筛查年龄带来的社会成本增加,不论是医疗花费还是医疗资源都会从疾病风险更大的人群中分散出去,疾病风险更大的人群才是筛查的重点对象。

年轻成人结直肠癌风险有多高?

在上述背景下,《Annals of Internal Medicine》(内科学年鉴)期刊上近期发布了一项新报告[3],对SEER数据库进行一次更新、更全面的分析,描述了年轻成人的结直肠癌风险,包括20-29岁、30-39岁、40-49岁以及50-54岁年龄组的人群。

2017年的SEER数据库研究将“结直肠癌”作为一个整体,而在近期的这项报告中,作者将结直肠癌腺癌(筛查的主要类型)和其他组织学类型的结直肠癌分割开来,后者包括神经内分泌肿瘤(类癌)(不推荐对这个类型进行筛查)。新报告的分析表明,既往研究中提到的结直肠癌, 4%到20%不是腺癌,而是类癌。既往研究中早发结直肠癌中发病率增幅最大的部分,即直肠癌,多达34%是类癌而并非腺癌。

针对癌症预防性干预措施(如癌症筛查)的指南建议,应基于癌症绝对风险和筛查后绝对风险降低的数据来制定。这项新报告给出的结果很有价值,因为它阐明了结直肠腺癌的风险要低于ACS指南中估计的风险,基于这项新数据,2018年ACS指南中估计的45岁至49岁结直肠癌新发病例数应下调。

有必要对50岁以下人群进行筛查吗?

40至49岁人群的结直肠癌绝对风险为7.2例/10万人年,约为50至59岁人群的三分之一,60岁及以上人群的十分之一。结肠镜检查相关的30天死亡率估计为3/10万检查。由于没有针对40至49岁人群的临床筛查试验,因此无法量化该年龄组筛查带来的获益,只能基于模型来估算。即使是乐观的情况,假设在40至49岁的人群中进行筛查可将CRC发病率降低达50%,计算一下,每10万例结肠镜检查导致3例死亡的危害,也超过了每10万人年可避免3.6例结直肠癌发生的收益。此外,对45至49岁年龄组筛查的成本也会很高。

正如最新报告指出的那样,类癌不是结直肠癌筛查的目标,但这一发现还值得进一步思考。类癌通常为惰性,比大多数其他癌症类型的预后更好。这项新研究发现,类癌的发病率上升最快的人群是年龄在50至54岁之间的人群,这类人群的筛查已经很普遍了。因此,筛查确定了大多数类癌,代表了多数都是偶然发现的。实际上,很多可能是被过度诊断的肿瘤,这也增加了筛查的负担和危害。

2020年10月,美国预防服务工作组(USPSTF)发布了结直肠癌筛查建议的更新[4],该建议考虑将结直肠癌开始筛查的年龄降低到45岁。自2016年USPSTF指南更新以来,未出现任何新的有力证据可证明50岁以下人群进行筛查的有效性。和2018年ACS指南一样,工作组完全依赖模型估计。上述新报告提供的新数据应促使研究人员重新计算对筛查的益处和危害的估计。

毫无疑问,早发性结直肠癌是一个重要但仍知之甚少的领域。但是,也不应该根据次优数据来制定筛查决策,尤其是当这一建议可能影响数百万人时。ACS在2018年指南中将该建议标记为有条件推荐(B级)。尽管这样看起来比较严谨,但在美国,45至49岁人群的结直肠癌筛查已经增加了50%以上。一些患者不管其推荐强度如何,只会关注指南推荐的内容。许多医疗机构也在不完全了解数据或潜在影响的情况下,迅速遵循了新的指南建议。

结合《Annals of Internal Medicine》新报告的数据,并考虑到基于建模数据制定指南推荐意见的不确定性, 在评估50岁以下人群进行结直肠癌筛查的益处时,应格外谨慎。结直肠癌筛查在年轻成人中的功效,仍不确定,要求进行更严格的临床试验,而不是广泛实施指南推荐。

参考文献:

[1] CA Cancer J Clin. 2018;68:250-81.

[2] CA Cancer J Clin. 2017;67:177-93.

[3] Ann Intern Med. 15 December 2020. doi:10.7326/M20-0068

[4] U.S. Preventive Services Task Force. Draft recommendation statement. Colorectal cancer: screening.

[5] Ann InternMed. doi:10.7326/M20-7244

京东健康互联网医院医学中心

作者:梁辰,约翰霍普金斯大学公共卫生学院流行病学硕士,主要研究方向为慢性病流行病学。

-

结直肠癌之所以为生命健康带来巨大威胁,主要原因就是症状不明显,大多数人不会察觉;一旦发现,通常已经到了晚期。虽说大多数人刚刚患上结直肠癌的时候无声无息,但当有一些症状出现时,我们就需要格外注意,是不是你的肠道在跟你“闹情绪”。

结直肠癌的早期预警信号

想了解肠道健康,最直观的就是看粪便。结直肠的异常表现,有三个关键点,即黏液便、凹槽便、血便。

(1)黏液便:粪便中存在有大量的黏液被称之为黏液便。肠道在正常情况下会分泌黏液,不仅能够保护肠道黏膜,同时还能促进粪便的排出。当肠道有疾病时,黏液分泌比较多,伴随着粪便一起排泄出来,形成黏液便。

(2)凹槽便:正常大便是浑圆形状的,大便有凹槽就是指大便有压迹,一般是指排出的大便一侧有明显的压迫的痕迹,即凹槽;大多数是肠道肿瘤引起的。

(3)血便:血便是结肠癌的主要症状,也是直肠癌最先出现和最常见的症状。由于癌症肿块所在部位的不同,出血量和性状也各不相同。

除了这三点以外,结肠癌早期还会表现出腹泻与便秘交替、排便习惯的改变、全身乏力、消化道不适等。对于直肠癌来说,早期常出现肛门的坠胀感,以及排便困难,还有因为直肠压迫出现的肛门疼痛或大便带血等。如果发现自己或家人有以上症状,一定要尽快到医院进行检查。

风险人群,主动筛查

一般结直肠癌刚刚来临时无声无息、极为隐匿,这也是为什么肠癌发现率低的原因。那么结直肠癌的风险人群最好定期进行肠癌筛查。

哪些人群属于结直肠癌的风险人群?该如何筛查呢?

(1)风险人群:首先是有结直肠癌家族史的人属于高危人群;其次,本人曾患有肠道肿瘤,或8~10年长期不愈的炎症性肠病,以及粪便潜血试验阳性者。另外,体重指数(BMI)、吸烟史、饮酒史等也属于结直肠癌风险评估的因素。

(2)筛查方法:结肠镜是结直肠癌筛查的金标准;乙状结肠镜也可用于结直肠癌筛查,其对远端结直肠癌的灵敏度、特异性均较高;粪便免疫化学检测(FIT)对结直肠癌诊断灵敏度较高,但对癌前病变灵敏度有限,FIT阳性者需要进行结肠镜检查以明确诊断。

当然,结直肠癌的早期筛查还有其他方法,比如DNA检测、结肠CT等。选择什么方法,筛查结果怎样,一定要到正规医院咨询专业医师哦~

-

在网络发达的今天,我们经常可以看到一些新闻,二三十岁就患上结直肠癌的,一发现就是中晚期,感觉很可怕。之所以会出现这样的情况,主要是因为这种疾病早期症状不明显,而且容易误诊。2017年做的一个流行病学统计,和1990年相比,我国结直肠癌患病率增长了203%。

结直肠癌,顾名思义就是发生在结肠或直肠的癌症,一般直肠癌更常见。全球范围内,结直肠癌是第三位最常见的恶性肿瘤,也是第二位最常见的恶性肿瘤死亡原因。

我国结直肠癌的疾病现状

结直肠癌是威胁我国居民生命健康的主要癌症之一,造成了严重的社会负担。根据国家癌症中心公布的最新数据,2015年中国结直肠癌新发病例38.76万例,占全部恶性肿瘤发病的9.87%;由结直肠癌导致的死亡病例18.71万例,占全部恶性肿瘤死亡的8.01%,是导致因癌症死亡的主要原因之一。

我国结直肠癌的发病率和死亡率呈上升趋势,且呈现出地区、性别和年龄差异,但5年相对生存率近年来有所升高。

根据2015年公布的数据来看,男性发病率高于女性,城市发病率高于农村地区;按照东、中、西三大经济地带划分,东部地区结直肠癌发病率最高。

结直肠癌发病率25岁之前处于较低水平,25岁之后快速上升,80~84岁达到高峰;而死亡率在30岁之前处于较低水平,30岁之后快速增长,85岁后达到高峰。

从2000年至2014年,我国结直肠癌发病率和死亡率均呈上升趋势。在发病率方面,农村地区年增长率高于城市地区。但近年来,5年相对生存率有所提升;长江中下游地区是我国结直肠癌的高分地区,但是生存率呈逐渐升高趋势。上海市结直肠癌患者5年相对生存率为70.9%,接近发达国家水平。

结直肠癌的危险因素是什么呢?

结直肠癌的病因目前暂时不明确,但大量的研究证据表明,结直肠癌的发生发展是遗传、环境和生活方式等多方面因素共同作用的结果。包括:家族史、炎症性肠病、红肉和加工肉类的摄入、糖尿病、吸烟、大量饮酒等。

有国外研究报道了乙醇摄入量与结直肠癌发病风险的剂量反应关系,即日饮酒量每增加10 g,结直肠癌发病风险增加7%;但是这一结论在中国人群中尚存在争议。

结直肠癌的保护因素有哪些呢?

良好的生活方式可以降低结直肠癌发病风险。首先是合理饮食:现有研究证据表明,膳食纤维、全谷物、乳制品的摄入可降低结直肠癌发病风险。

有研究指出:(1)每日膳食纤维摄入量每增加10 g,结直肠癌发病风险降低9%;(2)全谷物每日摄入量每增加30 g,结直肠癌发风险降低5%;(3)乳制品每日摄入量每增加400 g,结直肠癌发病风险降低13%。另外,科学规律的体育锻炼同样是结直肠癌的保护因素。

-

大肠癌是常见的恶性肿瘤,包括结肠癌和直肠癌。大肠癌的发病率从高到低依次为直肠、乙状结肠、盲肠、升结肠、降结肠及横结肠,其发病与生活方式、遗传、大肠腺瘤等关系密切。发病年龄趋老年化,男女之比为1.65:1。

很多人会问,早期大肠癌有什么症状吗,事实上,几乎没有症状,往往只是在化验大便的时候发现大便隐血阳性。

但出现一些典型症状的时候,往往提示已经是进展期。

第一,贫血,消瘦,因为肿瘤的消耗,会引起营养不良,贫血,消瘦,到了晚期还会出现恶病质,但总的来说,贫血与消瘦都不是早期大肠癌的表现,而是进展期的表现。

第二,腹部能够触及明显的肿块,很多人发现大肠癌,是自己在腹部摸到了异常的肿块,它的特征是质地坚硬,肿瘤的边界不清,活动度很差,如果摸到肿块,提示大肠癌已经是中晚期。

第三,持续难以缓解的腹痛,很多人以腹痛为首发症状来医院就诊,大肠癌早期的时候可能仅仅是隐隐的腹痛,能够忍受,不剧烈,能自行缓解,所以容易被忽视,进展期的腹痛难以缓解,持续发作,此时多提示可能已经并发了肠道梗阻。

第四,便血,腹泻,便秘,很多大肠癌患者会出现大便习惯于粪便性状改变,但如果出现便血,腹泻,便秘相互交替的现象,也提示进展期大肠癌。

从正常的肠黏膜到大肠癌,不是一下子形成的,有个过程,为什么大肠癌以50岁之后多见,正是因为癌变的发生过程可能需要15-20年,所以,如果从年轻的时候不注意养成良好的生活习惯,等到了50岁以后罹患大肠癌的风险就特别大了。

正常肠黏膜→增生改变,形成微小腺瘤→早期腺瘤→中期腺瘤→后期腺瘤→大肠癌。

事实上,仅仅需要五步的时间。

而为了更好发现大肠癌,最好定期检查肠镜。

第一,长期高脂肪饮食,食用纤维素较少的人群,应该定期检查肠镜。

第二,有大肠息肉,炎症性肠病的人群,应该定期检查肠镜。

第三,胆囊切除后,次级胆酸进入大肠,会增加肠癌的发病风险,所以胆囊切除的人群,最好也要定期检查肠镜。

图片来源于网络,如有侵权请联系删除。

-

佳琪……你醒醒啊……佳琪……任凭父母如何呼唤,躺在病床上的年轻女孩却毫无反应。

心电监护仪一直发出着刺耳的报警声,虽然刚刚入院,但医生却告知女孩的父母,患者情况非常糟糕,现在出现了呼吸衰竭,指脉氧饱和度只有60%,气道里有大量的痰液,需要立刻气管插管,呼吸机辅助呼吸。

气管插管……听完医生的话,父母目瞪口呆。

而躺在病床上的年轻女孩,骨瘦如柴,眼睛深深凹陷进去,如此病入膏肓,虽然医生嘴上没说,但却心知肚明,继续抢救下去,意义也不是很大了。

说到这,也许你能够猜到,想必女孩是得了不治之症,要不,为何连医生也束手无策。

时光倒流到半年之前,21岁的雅琪用手捂着腹部走进急诊室,她上气不接下气地对医生说,我肚子一直痛,实在受不了了。

通过检查,医生顿时感到脊背发凉,21岁,本该是青春绽放的年龄,但一纸宣判,却无形地剥夺了一个年轻女孩所有的青春美好。

她是晚期大肠癌,肿瘤已经转移到了肝脏之上。

大肠癌,很多人并不陌生,它包括结肠癌与直肠癌,是消化系统常见的恶性肿瘤。

可是,一个如此年轻的女孩,为何会罹患这种恶性肿瘤呢?

医生说,导致大肠癌的病因包括环境因素,饮食因素和遗传因素,目前医学界的普遍观点是综合作用的结果,如果详细了解佳琪的病史,我们很容易得知,她平时特别喜欢油炸类食品,根本从来不吃蔬菜和水果,而且她的爷爷正因为大肠癌去世。

研究发现,高脂肪食谱与食物纤维不足是导致大肠癌的罪魁祸首,即便佳琪的父母没有发现大肠癌,但是她的爷爷有,易感癌基因是可以通过隔代进行遗传的。

父母回忆说,从小就把佳琪当做掌上宝贝,什么事都顺着她,导致从小佳琪就偏食的厉害。

同学反应,一直到发现肠癌前,佳琪还总是跑到麦当劳肯德基去吃油炸食品,大家都告诉她不要吃那么多,对身体不好,但她不听,还说养成习惯了。

只是,谁也没有想到,佳琪会为自己的任性付出生命代价!

看着女儿如此痛苦,佳琪的父母最终决定放弃抢救,佳琪的悲剧让人扼腕叹息,但也给了所有人深刻教训。

图片来源于网络,如有侵权请联系删除

-

筛查和早期发现可以降低结直肠癌(CRC)的死亡率。仅十年来,出现了多种侵入性、半侵入性和非侵入性的筛查方式。随着对结肠镜检查质量的重视,提高了结直肠癌筛查和预防的效果,新技术在检测肿瘤方面的作用,如人工智能,也正在迅速崛起。

为了降低结直肠癌的发病率和死亡率,研究者对各种筛查方式进行了研究。这些方式包括 基于粪便的方式,使用计算机断层扫描(CT)或胶囊内窥镜的半侵入式方法,通过乙状结肠镜或结肠镜直接观察远端或整个结肠。

多项随机对照试验结果显示,基于愈创木酯法检测粪便隐血试验(gFOBT)和乙状结肠镜检查可以降低CRC的死亡率。目前还没有发表结肠镜作为筛查工具的临床对照试验;然而,前瞻性队列研究和病例对照研究的结果支持其应用。

粪便免疫化学检测(FlT)尚未通过随机对照试验进行测试,但其有效性是有理论支持的,其对CRC的灵敏度和特异度比gFOBT更高。CT结肠造影和多靶点粪便DNA检测还没有在前瞻性或回顾性研究中进行过探索,有一些研究对它们检测CRC的能力与结肠镜检查进行了比较。下文总结了结直肠癌筛查的建议和具体筛查方式的证据。

筛查建议

美国预防服务工作组(USPSTF)建议对结直肠癌进行筛查,但没有确定首选方案;美国多社会工作组(USMSTF)提出了一种分层筛查方法,建议将结肠镜检查或FIT作为首选方案,然后再选择其他方案。

在大多数进行CRC筛查的国家, 建议的初始筛查年龄为50岁。USMSTF和美国内科医生学会建议,对于一般人群,初始筛查年龄为50岁。美国癌症协会(ACS)最新的CRC筛查指南建议,初 始筛查年龄为45岁,因为早发CRC的发病率大幅上升。USPSTF最近的建议草案也将开始筛查的年龄降低到45岁,但它将这一建议证据等级定为B类,对50-75岁人群进行筛查为A类建议。

美国胃肠病学会的临床指南建议将筛查年龄降低到45岁,这是一个基于极低质量证据的有条件建议。ACS和USPSTF的建议都是基于CRC流行病学以及计算机模型分析的结果,还没有研究证实CRC筛查对45岁-49岁人群的有效性。 CRC风险较高人群被建议在较早的年龄开始筛查,包括一级亲属中有CRC患者。建议这类人在40岁时开始筛查,或相对家族中被诊断出CRC最小年龄提前10年开始筛查。

对于患有炎症性肠病(溃疡性结肠炎和克罗恩结肠炎)、有CRC家族史或基因突变携带者的人来说,开始筛查的年龄和连续筛查的时间间隔是不同的,因为这些人群CRC的终生风险一直在增加。

在所有指南中,一致强烈建议对50岁-75岁人群进行CRC筛查(例如,USPSTF为A级)。一般来说, 大多数指南不建议在85岁以后进行筛查。对75-85岁的人应进行有针对性的筛查:如果以前没有接受过筛查,或者他们的估计寿命在10年以上,则建议接受筛查。一项评估了≥85岁年龄组筛查的研究显示,这一人群的预期寿命的增长很小,建议对老年人筛查的风险和益处进行仔细评估。

筛查方式

基于粪便的筛查方法

基于粪便的筛查方式包括gFOBT、FIT和包括FIT的多靶点粪便DNA检测。基于粪便的方法的主要原理是,CRC会引起隐性出血,可以从粪便中检测出来。基于粪便的筛查的好处是无创、低成本。gFOBT检测伪过氧化物酶活性,是对粪便中血红蛋白的间接测量,某些饮食和药物可能导致假阳性结果。Hemoccult Sensa(高灵敏度FOBT)对CRC的单次测试灵敏度达76%,特异度>85%。多项随机临床试验显示,使用基于粪便的筛查对降低CRC的死亡率有好处。这些临床试验表明了 每年或每两年筛查一次筛查的益处。

与gFOBT相比,FIT直接测量粪便,具有更高的灵敏度和特异度。大多数指南建议每年进行一次粪便检测,以筛查CRC,但美国医师协会建议 每两年进行一次gFOBT或FIT,而不是每年一次。这是基于一项研究的结果,该研究比较了每年或两年一次的gFOBT筛查效果,结果显示两个筛查队列的死亡率没有差异。

与FOBT相比,FIT有几个优点,包括使用一份而不是三份粪便样本,检测前没有饮食限制。一些研究将FIT与gFOBT和结肠镜检查进行了比较。一项纳入1996-2003年间19项研究的荟萃分析显示, FIT在检测CRC方面的总体灵敏度和特异度分别为79%和94%。

结肠镜检查

粪便检查显示阳性都需要进行后续的结肠镜检查,有研究探索了粪便筛查阳性后进行结肠镜检查的时间间隔的临床影响。一项研究报告称, 粪便试验阳性后肠镜检查延迟超过6个月会增加死亡率。另一项研究显示,如果在FlT阳性后超过6个月才进行结肠镜检查,则整体CRC和IV期结肠癌的发生风险更高。

间接可视化筛查测试

CT结肠造影(CTC)或虚拟结肠镜检查是一种评估CRC的半侵入性方式,USPSTF和USMSTF认为可 每五年评估一次。对于大于10mm的病变,其灵敏度从67%到94%不等。这种检测方式的不利因素有:成本高、偶然发现的病变需要更多的医疗资源来进行评估,但整体效益较低,且在大多数中心没有基础设施可以在CTC检查的同一天进行结肠镜检查,如果发现息肉,需要进行第二次肠道准备以进行后续结肠镜检查。

结肠胶囊内镜检查

结肠胶囊内镜(CCE)是一种较新的非侵入性检查方法。2009年推出了第二代名为Pillcam-2的CCE检查,其对大于6mm病变的灵敏度和特异度分别为88%和82%。CCE已被FDA批准用于因技术或其他原因无法完成结肠镜检查的患者。 还没有学会组织推荐CCE用于结直肠癌筛查。

基于血液的筛查测试

检测早期CRC和癌前息肉的血液测试非常受欢迎,可以提高筛查的接受率,减少筛查的危害和成本。检测mSEPT9 DNA的血液测试是FDA批准的检测,可用于拒绝其他筛查方式人群的筛查。对19项筛查研究的荟萃分析表明,其检测CRC的灵敏度和特异度分别为69%和92%。

该方法并未得到USMSTF或USPSTF的推荐,因为其灵敏度较低,成本较高,且有遗漏高风险病变的风险。其他潜在的血液标志物,如检测循环肿瘤DNA或基于血液的多组学标志物正在研究中。

直接可视化筛查测试

柔性乙状结肠镜作为一种筛查工具,已被证明能够大幅减少CRC的死亡数。切除癌前息肉,尤其是晚期病变,并在最早阶段诊断出CRC是这种检查方式的优势。队列研究表明,结肠镜检查可以大大降低CRC的发病率和死亡率,但没有随机临床试验证实其有效性。波兰的一项国家级CRC筛查项目报告称,在超过17年的随访中,与普通人群相比,接受结肠镜检查的人,CRC 发病率降低了72%,死亡率降低了81%。

参考文献:

BMJ 2021;374:n1855京东健康互联网医院医学中心

作者:毛息花,肯塔基大学公共卫生硕士。主要研究方向为癌症流行病学与慢性病流行病学。

-

放射性结肠炎,在治疗方面,就是对于患者体内结肠部位和一些被影响的组织和器官的消炎处理,感觉效果并不是很明显的时候,我们也可以给患者灌肠。当然,在期间也要止血。那么,放射性结肠炎的检查方法有哪些呢?

1.直肠指诊

放射性肠炎的早期或损伤较轻者指诊可无特殊发现;可只有肛门括约肌痉挛和触痛。有的直肠前壁可有水肿、增厚、变硬、指套染血;有时可触及溃疡、狭窄或瘘道,有3%严重直肠损害者形成直肠阴道瘘。同时,做阴道检查可助于诊断。

2.内镜检查

在开始的数周内可见肠黏膜充血、水肿、颗粒样改变和脆性增加,触及易出血,直肠前壁为甚。以后,有增厚、变硬及特征性的毛细血管扩张、溃疡和肠腔狭窄。溃疡可呈斑片状或钻孔样,其形成大小不等,常位于宫颈水平面的直肠前壁。直肠的狭窄多位于肛缘上方8~12cm处。有些结肠病变酷似溃疡性结肠炎。增厚变硬的黏膜和环状狭窄的肠段或边缘坚硬的钻孔样溃疡,如周围行细血管扩张不显,均可被误为癌肿。做组织活检可有助诊断,但慎防穿破。

3.X线检查

肠道钡剂检查有助于病损范围与性质的确定。但征象无特异性。钡剂灌肠示结肠黏膜呈细小的锯齿样边缘,皱襞不规则,肠壁僵硬或痉挛。有时可见肠段狭窄、溃疡和瘘管形成,少数溃疡边缘的黏膜可隆起,其X线征酷似癌肿,其鉴别点是病变段与正常肠段间逐渐移行而无截然的分界线,与癌肿不同。乙状结肠位置较低并折叠成角。钡剂检查小肠,可见病变常以回肠末端为主。充钡时,可见管腔不规则狭窄,并因粘连而牵拉成角,形成芒刺样阴影,肠壁增厚、肠曲间距增宽。也可见肠腔结节样充盈缺损,与炎性肠病相似。排空时小肠正常羽毛状黏膜纹消失。

小肠吸收功能的测定,包括粪便脂肪测定、维生素B12及D-木糖吸收试验。

在今天的文章中,详细地为大家介绍了一些关于放射性结肠炎疾病的检查方法。一共有三种分别是指诊,内镜检查,还有就是x线检查,其中,x线也是有一定的辐射量的,保健意识比较强的朋友也可以穿上医院的防辐射服。 -

结直肠癌也称为大肠癌,在我国已成为男性第二、女性第三的高发恶性肿瘤,且发病率和死亡率都呈逐年上升的趋势,但其实这是一种可以早期发现和治疗的癌症。

早期结直肠癌90%以上可以治愈,且生活质量较好;有远处转移的晚期结直肠癌5年生存率只有12%,而且往往粪便无法再像普通人一样排出,生活质量会大大下降。

结直肠癌筛查的目的是希望在“正常的”人群中发现事实上已患癌症的患者,通过确诊和及时治疗,以取得良好的疗效。专家指出,定期的结直肠癌筛查不仅使早期检出更容易治愈,而且有助于通过发现息肉或病灶,在其癌变之前摘除,从而达到预防癌症的目的。

中国医学科学院肿瘤医院内镜科主任王贵齐表示,在恶性肿瘤中,结直肠癌是最值得推广筛查的癌种之一,这是因为结直肠癌有三个特点:早期症状不明显、干预窗口期长、早期干预患者生存获益良好。

早期结直肠癌常常缺乏特异性症状,随着疾病进展,才会出现腹胀、腹痛等肠梗阻症状以及便血等症状。同时,结直肠癌发生发展过程较长,从增生性病变到腺瘤、癌变、临床期癌以致晚期肿瘤,通常会经历5-10年,因而患者有足够的筛查、预防机会[1]。

哪些人群需要做结直肠癌筛查?

结直肠癌的发病风险随年龄的增长而增加,从40岁开始上升,60-75岁达到峰值,其发病与否,不仅与遗传、环境、生活习惯等因素有关,年龄也是肿瘤筛查的重要参考因素。结直肠癌高危人群包括:

1、40岁以上有两周肛肠症状(即:大便习惯改变,如慢性便秘、慢性腹泻等;大便形状改变,如大便变细;大便性质改变,如黏液血便等;腹部固定部位疼痛)的人群;

2、有大肠癌家族史的直系亲属;

3、大肠腺瘤治疗后的人群;

4、长期患有溃疡性结肠炎的患者;

5、大肠癌手术后的人群;

6、有家族性腺瘤性息肉病和遗传性非息肉病性结直肠癌家族史的20岁以上直系亲属;

7、45岁以上无症状人群。

结直肠癌筛查要点

这结直肠癌筛查的方法也不少,到底应该做哪种?多久做一次?也有讲究。

1、40岁以上有症状的高危对象,经两周对症治疗症状没有缓解者,应及时作肛门直肠指检、粪便隐血试验检查,任一指标阳性应进行钡剂灌肠检查或肠镜检查。粪便隐血试验阳性者亦可直接进行肠镜检查以明确诊断,如粪便隐血试验阳性者经肠镜检查仍未示有异常,建议作胃镜检查,以排除上消化道出血。

2、40岁以上无症状高危对象,每年接受1次粪便隐血试验检查,如隐血试验阳性,则加钡剂灌肠检查或肠镜检查以进一步明确诊断。如粪便隐血试验检查连续3次阴性者可适当延长筛查间隔,但不应超过3年。

3、年龄大于20岁且有家族性腺瘤性息肉病和遗传性非息肉病性结肠癌史的家族成员,当家族中先发病例基因突变明确时,建议行基因突变检测,阳性者每1-2年进行1次肠镜检查。如基因突变检测阴性,则按照40岁以上个体进行筛查。

4、45岁以上无症状筛检对象,每年接受1次粪便隐血试验检查,每5年接受1次大肠镜检查。

所以为了健康生活,早筛查,早治疗,才能将结直肠癌扼杀在摇篮中!

参考文献

[1]夏瑾.专家详解哪些人群需要做结直肠癌筛查[N].中国青年报,2021-4-27

-

如果大肠直肠癌发现得早,就是一种预后很好的癌症,存活率可达95%以上,但除了众所周知的手术切除外,大肠直肠癌还有化疗、放疗、靶向治疗等不同的治疗方法,但值得注意的是,3期以后,只有直肠癌才可采用放射线治疗,大肠癌不能全用,因此,并非所有的治疗方法都能被广泛应用。

直肠癌的大肠分期

大肠直肠癌的分期基本上是差不多的,但是位置不同,要注意的也不一样。周围的大肠也有小肠、膀胱,因此,周围的器官、血管如何保持完整,在治疗大肠癌时需要注意;直肠距离较远,但有肛门问题,因此,更需要考虑患者术后的生活质量。

0期:原位癌,癌细胞只在上皮层表面,尚未侵犯到深层,通常经手术切除后可100%治愈。

1期:肿瘤仅局限于黏膜表面,如果第一次手术非常成功地清除了全部肿瘤,存活时间约为5年左右。

2期:癌细胞侵袭肠壁肌肉层,但未发生淋巴腺转移,存活率约8~9成。

3期:癌细胞有淋巴腺转移,此时5年的存活率约为40%左右,平均3~4年左右。

4期:癌细胞已发生远端器官转移,5年生存率仅剩5%,平均生存率为1~3年。

治疗肠癌的方法。

1期和2期大肠癌都只需手术,基本上不需要化疗,除非有高复发风险的病人可以多次联合用药;3期还需在手术后进行完整的辅助化疗,以确保肿瘤全部消失;4期则建议采用化疗联合标靶治疗,以消除远端转移。

由于大肠癌95%是由息肉演变而成,一般要10年以上才会变成癌症,而且还得再过5~10年才会进入第4期,因此,一般第4期的病人年龄较大,都会到60、70岁以上,目标主要是让远端转移的器官消除毒性,使身体更舒适。但目前只有前18~24次的靶点药物有健保付款,后面要自费,每针约3~5万元。

而且在这个时候,也有病人会怀疑,如果化疗没有效果,靶子太贵了,那我能不能用放射疗法杀死癌细胞?放射线是一种高能损伤,每次损伤一点点,健康组织本身就会慢慢恢复,但是癌细胞不会;但是大肠的部位还有小肠、膀胱、子宫,特别是小肠非常敏感,对于身体已经比较虚弱的人,放射线太多,需要修复的器官太多,过程很痛苦,而且对身体也有很大负担,所以不推荐这么做。

-

在刚刚结束的CSCO年会上,来自武汉大学中南医院的熊斌教授为我们介绍了HIPEC+CRS疗法在结直肠癌腹膜转移治疗中的研究进展。

结直肠癌腹膜转移的发病特点

★ 发生率高:

近10%的结直肠癌患者术前或术中被诊断有腹膜转移;

25%-35%的患者根治性切除手术后发生腹膜转移。

★ 诊断滞后:

早期腹膜转移以微转移为主,由于腹膜癌结节体积小;

现代影像学检测难以发现。出现严重症状或手术发现。

★ 临床症状重:

难治性腹水、持续性肠梗阻和顽固性腹痛。

★ 治疗困难,预后差:

化学(最佳支持)治疗,中位生存期3-6个月。

结直肠癌腹膜转移治疗重要模式:HIPEC+CRS

CRS:细胞减灭术;HIPEC:腹腔热灌注化疗;NIPS:术前新辅助腹腔与全身联合化疗

多学科综合治疗是结直肠癌腹膜转移的标准治疗模式。在治疗手段的选择方面,目前认为HIPEC(腹腔热灌注化疗)联合细胞减灭术(CRS)在结直肠癌腹膜转移的治疗中有重要作用。既往回顾性研究发现,两者的配合使用可以使早期转移的患者获得长期生存。

▍HIPEC的优势

药代动力学优势:由于存在“腹膜血浆屏障”限制了腹膜对大分子药物的吸收,使腹腔内药物浓度较高外周血药物浓度相对较低。

热疗具有直接杀伤肿瘤细胞的作用,同时热疗与化疗药物协同抗肿瘤作用灌洗具有机械冲刷作用,可提高治疗效果。

▍HIPEC+CRS疗法国外探索

1. 一项来自荷兰的III期前瞻性研究

研究于1998年-2002年共入组105例年龄<70岁的腹膜转移患者(没有肝肺等远处器官转移)。主要终点为生存率,中位随访时间为21.5个月。

研究方案

研究结果显示,在生存获益上,HIPEC+CRS的疗效要优于标准治疗方案,中位总生存(OS)获益为9.7个月。

亚组分析:HIPEC+CRS的疗效OR值在性别、年龄、肿瘤发病部位、肿瘤来源的各亚组中都要优于标准治疗方案。

研究随访8年发现,在远期OS方面,HIPEC+CRS疗法也存在较大的优势。

2. UNICANCER 3期研究(Prodige-7 ACCORD 15)

研究共纳入265例患者,患者满足以下条:经组织学确认结直肠癌,无腹膜外转移,包括肝和肺转移;腹膜癌指数(PCI)<25;肉眼可见完全(R0/R1)或残余肿瘤组织<1mm(R2);所有患者必须接受6个月全身化疗;患者既往未接受HIPEC治疗;18岁≤年龄≤70岁。

入组后HIPEC方案:奥沙利铂460mg/m2 30min +亚叶酸钙20mg/m2 +5氟尿嘧啶400mg/m2。

研究方案

研究结果显示:

ITT获益情况:HIPEC+CRS组对比CRS组,两组的无复发生存期获益相近,HIPEC+CRS组略有优势,但研究P值无显著统计学意义。

OS获益:在本研究中PCI评分越低的患者,其OS获益越显著,同时HIPEC+CRS组在PCI评分11-15分的亚组中OS获益同样优于CRS组。

▍HIPEC+CRS疗法国内探索:武汉大学中南医院单中心病例对照研究

研究于2004年~2013年纳入62例患者(20-75岁,KPS>50分,估计生存时间>8周),其中研究组(CRS+HIPEC)33例,对照组(CRS)29例。HIPEC方案:顺铂120mg+丝裂霉素(MMC)30mg 6L, 43±0.5℃,90min。主要终点为OS。

研究结果显示:CRS+HIPEC组患者累计生存时长优于单纯CRS组患者。

HIPEC+CRS:疗法选择目前共识

▍PCI评分与HIPEC+CRS 治疗的选择

PCI评分>20结直肠癌腹膜转移患者不适合行HIPEC+CRS 治疗。

PCI评分≤20根据原发灶的分期、肿瘤学类型、腹水情况、肿瘤累及范围进行评估。

PCI评分15-20,如肿瘤累积范围较大,则需要进行转化治疗,如累及范围较小则适合行HIPEC+CRS。

PCI评分<15分,推荐行HIPEC+CRS。

▍上消化道碘水造影的辅助作用

由于PCI评分在术前无法得知,因而推荐患者治疗前行上消化道碘水造影,并可根据小肠的肿瘤受累情况选择是否行HIPEC+CRS。

小肠功能基本正常则适合行HIPEC+CRS。

小肠无功能则不适宜行HIPEC+CRS。

目前的研究认为HIPEC+CRS在结直肠癌腹膜转移的治疗中具有重要作用,其应用可使部分患者获得长期生存。但关于该疗法的适宜患者人群选择目前仍存在争议及不明确之处,一般推荐PCI评分<20为其适宜条件,未来该疗法仍需要前瞻性研究结论及高质量研究证据来提供指导意见。